日本大百科全書(ニッポニカ) 「機械要素」の意味・わかりやすい解説

機械要素

きかいようそ

machine elements

機械を構成している最小単位の機能部品で、略して機素ともいう。複雑な機械にも多くの機械要素が組み込まれており、これらは、国際的にも標準化され、各国の工業規格になっているものが多い。

[清水伸二]

締付け用部品

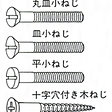

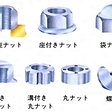

機械の部品を結合するねじ、キー、コッター、ピン、リベットなどである。機械部品としては小さいが重要なものである。ねじには、ねじ山の形によって三角ねじ、角ねじ、台形ねじ、のこ歯ねじ、丸ねじなどがある。ねじの頭に十字形の溝をつけたものは、十字穴付きねじとよばれている。ねじを切った部品として、ボルト、ナットが締付け用として広く使用されている。ボルトの頭部は六角形が普通であるが、四角形、丸形、皿形、円筒形などもある。

キーは歯車、ベルト車などを回転軸に固定し、動力を伝達させるときに用いられる。その形状により、くらキー、平キー、平行キーなどがある。また、同様の目的として、キー状の突起を軸の外周に等間隔に設け、歯車などのボス部に設けた溝にこの突起をはめ合わせて、動力伝達を行う、スプライン軸という機械要素もある。これは、キーより大きな力を伝える軸に使用される。

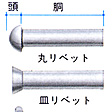

キーは軸の長手方向に沿って埋め込まれるが、軸の長手方向に直角に差し込んで2軸を接合するのがコッターである。あまり大きな力のかからないところに使用されるのがピンである。ねじ部品やキーなどで固定した場合には、必要があれば取り外すことができるが、永久的に締結するものにリベットがある。鉄骨構造物、ボイラーなどに広く使用されている。重ね合わせた金属板に穴をあけ、リベットを差し込み、リベットハンマーでたたいて頭をつくり締結する方法である。

[中山秀太郎・清水伸二]

支持部品

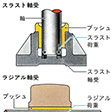

軸、軸受などである。軸には主として曲げ作用を受ける車軸、捩(ねじ)り作用を受ける伝動軸、曲げ、捩り、引っ張り、圧縮などを同時に受ける軸などがある。これらの軸を支える部品を軸受という。軸に対して直角方向の荷重を受けるラジアル軸受と、軸方向に荷重を受けるスラスト軸受とがある。軸受はその構造上から、軸と軸受の面が直接接触してすべり運動をするすべり軸受と、軸受の内輪と外輪の間にころや玉をいれて、軸と軸支持部との摩擦を軽減した、ころがり軸受とに分けることができる。すべり軸受ではグリース、鉱物油などによって、接触面間に薄い油膜をつくって、軸と軸受が直接接触しないようにする。これを潤滑という。ころがり軸受は、球を入れた玉軸受(ボールベアリング)と、ころを入れたころ軸受(ローラーベアリング)とがある。ころがり軸受にもラジアル形とスラスト形とがある。

[中山秀太郎・清水伸二]

動力伝達部品

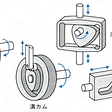

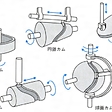

てこクランク機構、スライダー・クランク機構などに使用されるリンク、自動機械などの複雑な運動を伝えるカム、回転を確実に伝える歯車、一方の軸の動力を他方の軸に伝達する軸継手などがある。リンクを組み合わせたリンク装置は機械に数多く使用されている。歯車には平歯車、傘(かさ)歯車、はすば歯車、ウォームなど種類は多い。遊星歯車装置は自動車などに使われ、動力伝達に重要な役割を果たしている。そのほかベルト、ロープ、鎖なども動力の伝達に使われる。軸継手には2軸を常時連結しているものと、連結したり切り離したりするクラッチとがある。スリーブ継手、フランジ継手、たわみ継手、自在継手などは前者で、かみ合いクラッチ、摩擦クラッチ、流体クラッチなどは後者である。

[中山秀太郎]

その他

機械の運動を調節したり停止させたりするブレーキ、運動のエネルギーをためておいて適時エネルギーを放出するフライホイール、流体を送るための管やそれを連結する管(くだ)継手、流体の流れを調節したり止めたりする弁、流体の漏れを防ぐパッキンのほかに、金属の弾性を利用して衝撃などを防ぐためのばねなどがある。ばねには、重ね板ばね、コイルばねなどがある。また空気を密閉した空気ばねもある。

[中山秀太郎]

キーのおもな種類

コッター

スプライン軸

ねじのおもな種類

ナットのおもな種類

ボルトのおもな種類(頭の形状による分類…

リベットのおもな種類と各部名称

平軸受(スラスト軸受とラジアル軸受)

ころがり軸受のおもな種類

カムのおもな種類(平面カム)

カムのおもな種類(立体カム)

歯車のおもな種類

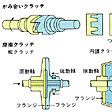

軸継手のおもな種類

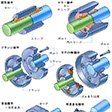

クラッチの種類

管継手のおもな種類(ねじ込みガス管継手…

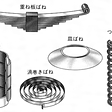

ばねのおもな種類(金属製)