関連語

精選版 日本国語大辞典 「編み笠茶屋」の意味・読み・例文・類語

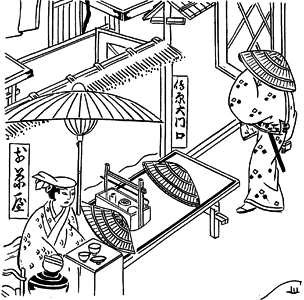

あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

世界大百科事典(旧版)内の編み笠茶屋の言及

【茶屋】より

…料理茶屋の多くは貸席的性格をもっていたが,その中から貸席専業の待合茶屋,席貸(せきがし)が現れ,さらに男女の密会を専門とする出合茶屋(または盆屋(ぼんや))が分岐した。遊郭には編笠茶屋,引手茶屋があり,茶屋と略称されることがあった。また芝居茶屋,相撲茶屋は,それぞれ歌舞伎劇場や相撲小屋に付属して案内や休息のために設けられたが,後年にはそれらの興行に参画する業者もあった。…

【引手茶屋】より

…そこで芸者,幇間(ほうかん)らを招き,酒食をとって遊ぶうちに,指名の遊女が従者をつれて迎えにくるので,適当なころに同道して遊女屋へいくのが通常の遊興形式であった。吉原には古くから五十軒茶屋,編笠茶屋,揚屋茶屋などの休息所的な茶屋があった。これらの茶屋が客を案内して妓楼へつれていくようになり,さらに揚屋が衰滅するに及んで発展し,仲の町の両側を埋めつくすほどになった。…

※「編み笠茶屋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...