デジタル大辞泉

「返し」の意味・読み・例文・類語

かえし〔かへし〕【返し/▽反し】

1 表裏を逆にするなど、向きを変えること。ひっくりかえすこと。「手首の―が悪い」

2 返礼。「お祝いの―をする」「病気見舞いのお―」

3 返報。しかえし。「このお―は必ずさせてもらう」

4 返事。返答。かえりごと。「手紙の―」

5 釣り銭。おつり。「200円のお―」

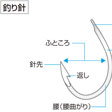

6 釣り針の先につけてある内向きの突起。かかった魚やえさが落ちないためにある。かえり。かかり。あご。

7 しょうゆに砂糖やみりんを加え、寝かせたもの。しょうゆを加熱して作るものを本かえし、加熱せずに作るものを生がえしという。だし汁で割って、蕎麦つゆにする。

8 波・地震・大風などが一度やんで再び起こること。風の場合は反対の方向に吹くことをもいう。ぶりかえし。「地震の―がくる」

9 謡曲で、道行き・待ち謡など挙げ歌の初めや終わりの部分を二度繰り返して謡うこと。また、各種歌謡で、同じ文句を二度繰り返して歌うこと。

10 《「反」を訓読して》漢字の字音を示す反切法のこと。

11 「返し歌」の略。

12 「返し幕」の略。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

返し

かえし

日本音楽,演劇の用語。 (1) 音楽では反復の意で,雅楽では,繰返される部分の最初を「返付 (かえしづけ) 」という。長唄などでは歌詞は変るが旋律はだいたい同じに反復される場合をいう。 (2) 歌舞伎では「引返 (ひっかえ) し」の略で,いったん幕を引くが,間なく急いで再び幕を開け,その間,拍子木を打続けたり,陰囃子 (下座) を奏する。 (3) 「返し撥 (かえしばち) 」といった場合は,弦楽器の撥の使い方を示し,楽琵琶では1本の弦を撥の裏で下から上へすくい上げる奏法。三味線では3本の弦をやはり撥の裏で下から弾く奏法で「裏撥」ともいう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

かえし【返し】

そばつゆのもとになる、しょうゆと砂糖を合わせて熟成させたもの。これにだし汁を加えてそばつゆとする。加熱して作る「本がえし」と、加熱しないで作る「生がえし」、本がえしと生がえしを半々に合わせたり、砂糖を溶かす分だけしょうゆを加熱し、残りのしょうゆは加熱しないで混ぜたりして作る「半生がえし」がある。そば店では、そばつゆ以外に、ほかの調味料を合わせて天つゆやどんぶり物の煮汁にも用いる。

出典 講談社和・洋・中・エスニック 世界の料理がわかる辞典について 情報

Sponserd by