関連語

精選版 日本国語大辞典 「魚板」の意味・読み・例文・類語

ぎょ‐ばん【魚板】

改訂新版 世界大百科事典 「魚板」の意味・わかりやすい解説

魚板 (ぎょばん)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「魚板」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「魚板」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「魚板」の読み・字形・画数・意味

【魚板】ぎよばん

字通「魚」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の魚板の言及

【木魚】より

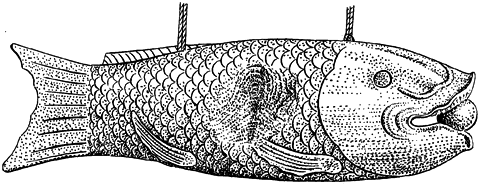

…東アジアの仏教法具あるいは打楽器。古くは木製の魚状の板である魚板(ぎよばん)をいう。ふつう読経用に用いられるいわゆる木魚は,魚板が変形して,中空で口が開いた木製の鈴のような形になったもので,頭部に扁平な柄がある。…

※「魚板」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...