内科学 第10版 「Crohn病」の解説

Crohn病(腸疾患)

Crohn病は主として若年者に好発する原因不明の慢性炎症性腸疾患である.本症の呼称は,Crohnらの最初の報告(1932)に基づく.その後,本症の概念は1973年WHOの医科学国際組織委員会が統一した.わが国ではこれを厚労省難治性炎症性腸疾患研究班が一部改編して次のように定義した.「本疾患は原因不明であるが,免疫異常の関与などが考えられる肉芽腫性炎症性疾患である.主として若年者に発症し,小腸・大腸を中心に浮腫や潰瘍を認め,腸管狭窄や瘻孔など特徴的な病態が生じる.原著では回腸末端炎と記載されているが,現在では口腔から肛門までの消化管のあらゆる部位に起こりうることが判明している.消化管以外にも種々の合併症を伴うため,全身性疾患としての対応が必要である.臨床像は病変の部位や範囲によるが,下痢や腹痛などの消化管症状と発熱や体重減少・栄養障害などの全身症状を認め,貧血,関節炎,虹彩炎などの合併症に由来する症状も呈する.病状・病変は再発・再燃を繰り返しながら進行し,治療に抵抗して社会生活が損なわれることも少なくない.」

本症は,欧米では50年前から多数の罹患患者数が報告されてきた.わが国では1975年から疫学調査され,医療者受給者証交付件数は,近年著しい増加がみられる.2010年のわが国の発症率と有病率は10万人あたり,それぞれ1.0と26と増加しつつある.この値は欧米の1/3から1/10と見積もられ,患者数の比較では,わが国で32000人,米国で約60万人である.ただし,男女比はわが国で2.4:1程度とされ,欧米でわずかに女性が多いことと対照的である.

病態

本症の原因は不明であるが,腸内細菌や食餌抗原などの環境因子,疾患感受性遺伝子に加え,全身の免疫異常と腸管局所のサイトカイン産生異常など多因子疾患と考えられている.免疫学的には,サイトカイン産生異常には,単球・マクロファージ機能異常とCD4陽性T細胞のTh1型免疫反応,TNF-α産生,接着因子,IL-6など多くが関与する.その結果,腸管の透過性亢進,炎症の亢進に引き続き,粘膜が破綻し,潰瘍が生じる.また,異常なサイトカインの是正を目標とした生物学的製剤の長期投与と免疫調節薬の治療が盛んになった.

1) 肉眼的所見:

消化管病変は,早期にはアフタないし不整形潰瘍が出現し,典型的には粘膜に縦走潰瘍(longitudinal ulcer)(図8-5-15)と敷石像(cobblestone appearance)(図8-5-16)を呈する.縦走潰瘍は腸間膜付着側に沿って,大腸では結腸ひもに沿って腸管の長軸に平行に走る.敷石像は粘膜下層の浮腫,細胞浸潤,粘膜筋板のひきつれなどによって形づくられた大小不同の密集した粘膜隆起である.また,縦走潰瘍や敷石像は非連続性に健常粘膜をはさんで,とびとびに分布することが多くskip lesionとよばれる.さらに,腸病変は腸壁をこえて病変を形成し,合併症として腸管狭窄,膿瘍,瘻孔形成を特徴とする.好発部位は回腸-右半結腸であり,主病変の分布によって小腸型,小腸大腸型,大腸型などに分類する.また,合併症により疾患パターンを,炎症型,狭窄型,瘻孔形成型と分類することもある.

2) 顕微鏡所見:

主として形質細胞とリンパ球よりなる細胞浸潤,浮腫,線維化などの炎症が,腸壁の全層を侵す(全層性炎症).通常,炎症は粘膜よりも粘膜下層に強く,いわゆる,不釣り合い炎症disproportional inflammationを示す.またしばしば全層性炎症の中に壊死や好中球浸潤層に囲まれた裂溝(fissure)がみられる.裂溝は腸管壁をこえて脂肪組織,さらに隣接腸管,膀胱,膣などに穿通して内瘻を形成しうる.瘻孔が腹壁に穿通して外瘻を形成し,腹腔内膿瘍や炎症性腫瘤をつくることもある.

腸壁や腹腔内リンパ節にみられる肉芽腫は,結核のときにみられる肉芽腫よりも小型で乾酪壊死を伴わず,癒合傾向にも乏しく,非乾酪性類上皮細胞肉芽腫(図8-5-17)とよばれ,その証明は本症の診断に重要である.しかし,その存在を生検で診断できる確率は高くない(約30%).しかも,肉芽腫は腸結核やエルシニア腸炎などほかの疾患にも認められることがあるので,この所見だけから本症と確診はできない.

臨床症状

好発年齢は,10歳代後半〜20歳代.自覚的には徐々に発症する腹痛,下痢,体重減少,発熱を主症状とする.そのほか,肛門病変,口腔内アフタ,貧血,食欲不振,血便などを訴えることもある.このなかで,肛門周囲膿瘍,瘻孔,難治性痔瘻,浮腫性皮垂(skin tag)などの肛門部病変は消化器症状が発現する前に起こることがあり,早期のCrohn病診断のきっかけとなることがある.

潰瘍性大腸炎と異なり,全消化管に病変が生じうる.さらに,結節性紅斑,虹彩炎,“腸性”関節症,強直性脊椎炎,壊死性膿皮症,静脈血栓症,膵炎,など全身性合併症を併発することがある.また,発熱や成長障害も腹部症状が発現する前に起こることがある.そのほか腹部腫瘤を触れ,外瘻や腸蠕動不隠をみることがあるが頻度は少ない.

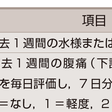

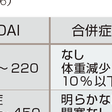

本症の活動度は,臨床症状の組み合わせで指標として計算する(Crohn’s disease activity index:CDAI,表8-5-4).150点未満が非活動(寛解)期で,150点以上が活動期である.450点以上が非常に重症とされる(表8-5-5).このCDAIは,世界的に治療効果の判定(寛解導入)にも使用されるので重要な指標である.この活動度に加えて,合併症の有無や治療反応性を考慮して本症の重症度を決め,治療方針の決定に用いる(表8-5-5).

検査成績

ほとんどの症例で赤沈値促進,CRP陽性,などの炎症所見を認める.また,体重減少,低アルブミン血症,低コレステロール血症などの栄養障害を示すことも多い.貧血は半数以上の患者に認められるが軽度である.そのほか,血中葉酸,血中ビタミンの低値,低カルシウム血症,低亜鉛血症,低マグネシウム血症などが報告されている.

診断・鑑別診断

診断は,臨床症状と,炎症所見(赤沈亢進,CRP陽性)や低栄養状態(低蛋白,低コレステロール血症,鉄欠乏性貧血)などの検査所見から本症を疑う.消化管X線,内視鏡検査所見に加え,生検で類上皮細胞性肉芽腫が証明されるとより確実となる.さらに重症度と上記合併症の評価が重要である.

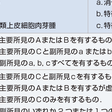

病歴と赤沈値促進,CRP陽性などの炎症所見,低蛋白血症,低コレステロール血症などの一般検査所見,肛門病変などの身体的所見より本症を疑い,X線,内視鏡,生検所見より確定診断を下す.本症の診断基準(表8-5-6)では縦走潰瘍(4~5 cm以上)(図8-5-18)と敷石像(図8-5-19)を有するものは確診とされ,消化管X線・内視鏡検査でこれを証明することが重要である.そのほか,腸管の縦列するアフタ,潰瘍,直視下生検上の非乾酪性類上皮細胞肉芽腫(図8-5-17)の証明などが本症診断のための重要な所見とされている.

小腸の検査はこれまでX線検査が主体であった.最近,小腸内視鏡検査が発達し,直接観察することが可能となってきた.ダブルバルーン内視鏡では,生検診断も可能である.ルーチン検査として,カプセル内視鏡がある.本検査は,直径1 cmのカプセル型ビデオ記録装置を経口的に嚥下して,苦痛なく連続的な画像が得られる.しかし,狭窄性病変部位には停留を起こす危険がある.今後,パテンシーカプセルにより開存性判定が行われ,安全に検査が可能となろう.

鑑別すべき疾患として腸結核,虚血性腸炎,潰瘍性大腸炎があげられる.虚血性腸炎は臨床像,X線所見が異なり,また急速な病像,X線像の変化を示すので鑑別は容易である.潰瘍性大腸炎は通常直腸に始まる連続性,びまん性病変で,しかも粘膜がおもに侵される疾患であるので,大腸内視鏡を施行して上記所見の有無を調べれば鑑別可能である.しかし,頻度は少ないが一時点では臨床像,内視鏡所見とも潰瘍性大腸炎と鑑別困難な症例があり,欧米ではindeterminate colitisとして取り扱われている.なお潰瘍性大腸炎との鑑別には,生検標本上,粘膜を主体とした病変か,不釣り合い炎症を示す病変かを検討することも有用である.

治療

わが国でも診療ガイドラインが完成したので,この方針に沿って治療を進めることが望ましい.一般的には外科手術後の再発率は高く,若年者が多い本症では,長年月の間に再手術または再々手術が必要となり腸管の吸収面積が減少して栄養維持が難しくなることがあるので,できる限り内科的治療が行われる.しかし,内科的治療にも決定的方法がなく,長年月の間には病勢が進行して腸管狭窄,腹部膿瘍などの合併症を起こし,結果的には手術が必要となることが多い.

内科的治療は,患者の一生にわたって病勢をコントロールすることが目標とされるので,患者,またはその両親に疾患の本質を理解させ,治療に対する協力を得ることが大切である.

活動期には,入院安静,高カロリー,高蛋白,を原則とする食事療法,腹痛,下痢に対する対症療法のほか,以下の治療が行われる.最近では,重症度(表8-5-5)に合わせて,治療選択を行う.まずは寛解導入(CDAI<150,表8-5-4)を試み,その後寛解の維持をはかる.そして,腸病変の粘膜治癒が果たせると長期予後が改善される.さらに,薬物療法と栄養療法を組み合わせる.

1)薬物療法:

薬物療法のうち,免疫抑制療法や生物学的製剤は以前より早い時期に,広く使用される.早期の寛解導入が合併症を避ける結果となる.しかし,再燃や無効例には栄養療法が必須である.また,炎症主体の場合,ステロイド薬も使用される.

a)副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン):活動期の臨床症状を著明に改善する.しかし,本症が慢性に経過する疾患であるために,長期連用に陥りやすく,離脱が困難となり種々の副作用を起こすことが少なくない.

b)5-アミノサルチル酸(5-ASA,メサラジン): 軽症に有効とされ,自覚症状や炎症所見の改善が認められることがある.

c)免疫調整薬:アザチオプリンや6-メルカプトプリン(6-MP)などのプリン体合成阻害薬は以前より広く使用される.副腎皮質ステロイドの減量,離脱に有効.また,生物学的製剤との併用が有力視されている.骨髄機能抑制に注意し,欧米人の約半量が適量とされる.

d)生物学的製剤:抗TNF-α抗体インフリキシマブやアダリムマブなどの新しい抗体製剤が寛解導入ならびに寛解維持に治療効果をあげている.インフリキシマブは強力な抗TNF-α抗体で,即効性があると同時に連続投与で寛解の維持が可能とされている.本剤は,症状のみならず腸病変を治癒させることによりCrohn病の自然史を変えうる薬物と認識され,広く使用されている.

2)栄養療法:

a)完全静脈栄養(total parenteral nutrition:TPN)および完全経腸栄養(elemental diet:ED):食物の経口摂取を禁じた4~6週間のTPNやEDは低栄養,脱水,電解質異常の是正に有効なだけでなく,多くの症例で本症の腸病変を治癒させ自覚症状や赤沈値などの炎症所見,X線・内視鏡所見を改善させて寛解に導くことができる.しかし,中止後しばらくすると病勢の再燃を起こしやすい欠点がある.

b)在宅栄養療法:再発・再燃防止を目的として,あるいは短腸症候群に用いられる方法で,摂取カロリーの大部分は経腸栄養剤あるいは中心静脈栄養剤でまかなわれる.①在宅経腸栄養:経管法と経口法がある.②在宅中心静脈栄養:上大静脈に挿入したカテーテル付きのポートを皮下に埋め込み,このポートを用いて高カロリー輸液を行う方法である.

c)内視鏡治療:内科的治療が奏効して,潰瘍が治癒したあとに,腸管狭窄が出現するかもしれない.その場合には,狭窄長が短ければ内視鏡による狭窄拡張術を行うこともある.

d)外科治療:以上のような諸内科的治療法を組み合わせても,狭窄,内・外瘻,腹部腫瘤などの合併症を起こし,病勢をコントロールできないものでは外科的治療が行われる.

予後

再発・再燃を繰り返し,患者の社会生活が阻害されるものが多い.また,長期経過例では,アミロイドーシスが発症し,腸病変部に悪性腫瘍が発生する危険性がある.最近では,生物学的製剤の長期使用経験が増え,予後のよい患者が増えている.したがって,手術率や入院率の低下により予後が改善されたと考えるものが多い.[松井敏幸]

■文献

Faubion Jr WA, et al: The natural history of corticosteroid therapy for inflammatory bowel disease: A population-based study. Gastroenterology, 121: 255-260, 2001.

Froroslie KF, et al: Mucosal healing in inflammatory bowel disease: results from a Norwegian population-based cohort. Gastroenterology, 133: 412-422, 2007.

松井敏幸:クローン病診断基準(案)(2011改訂).難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班(渡辺班)平成22年度分担研究報告書,pp475-483, 2011.日本消化器病学会編:クローン病診療ガイドライン,南江堂,2010.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報