翻訳|epidemiology

精選版 日本国語大辞典 「疫学」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「疫学」の意味・わかりやすい解説

疫学

えきがく

epidemiology

人間集団に発生分布する疾病を観察して、その疾病の原因を究明する学問である。人類の健康障害を克服することを目的に行われている医学研究は、大きく三つに分けられる。それは臨床医学、実験医学、疫学の3分野である。臨床医学は、主として症例を中心として疾病の機序(メカニズム)や経過を調べ、治療の方法を研究するものである。症例は自覚的あるいは他覚的症状がまず出現し、診療を求めてきた者の大部分は自ら進んできた者であり、これは医学研究の対象としては著しく偏ったものといえる。また、基礎医学者などが好んで研究する実験医学は、疾病の原因や機序の解明などを客観的に行うものであるが、普通の場合これは動物を対象とすることが多く、いかに科学的に管理された動物実験でも、その結果をただちに人間に類推することには危険を伴う。しかも実験の場が人為的であり、極端な環境下で、自然の条件とは非常に異なっている場合も少なくない。たとえば、自然の条件ではありえないような高濃度の物質を実験動物に投与して、その発癌(はつがん)性を研究するなどで、これをそのまま人間の実社会に応用することは困難である。

一方、疫学研究の対象は、前述したように人間集団である。臨床医学が症例を対象とすることから、分数に例えるなら「分子」のみに関する研究であるといえるのに対し、疫学は人間集団に発生する疾病をみることから、「分子」と「分母」の両方に関する研究であるといえる。また、実験医学が人為的条件下で主として実験動物を対象に計画的に行われるものであるのに対し、疫学は自然に存在する人間集団に自然に発生する疾病をみることから、「図らずも行われた人体実験」ともいうことができよう。

例として、飲酒運転と交通事故の関係を解明する研究をあげよう。実験医学における人体実験では、人に酒を飲ませてサーキット内で運転させる研究方法をとるのに対し、疫学では、本人の意志で飲酒をした者が一般道路で運転して交通事故をおこすかどうかを調査するという研究方法をとるわけである。また、放射線と白血病の関係のように、疾病の原因としてはっきり解明されている事象でも、ある原子力発電所で長年作業することが白血病をおこすかどうかという命題に答えるには、その原子力発電所で長年作業した人間集団を対象とする研究、つまり疫学としての研究がなければ不可能なわけである。

[杉田 稔]

疫学の歴史と研究内容

コレラ菌がまだ発見されていない19世紀のロンドンで、スノーJ. Snowは、ある井戸の水を飲んだ人々に多くのコレラが発生したことから、その井戸がコレラの病原物質で汚染されていると指摘し、その井戸水の使用禁止を提唱し、効果をあげた。この例にあるように、歴史的にみると疫学は伝染病の原因を解明し、その原因を除去することにより、伝染病の減少に有効な学問であったといえる。しかし最近では、伝染病の減少とともに生活習慣病(成人病=脳血管疾患、癌(がん)、心臓病など)の相対的増加により、疫学の対象の比重が生活習慣病に移ってきている。

疫学は疾病を観察して、その病因を解明し、それを除去することにより、その疾病を減少させることに意義があるわけであるが、病因解明とその除去は実際にはかなりむずかしい問題である。結核の原因は結核菌であることが解明されても、結核という疾病はそう単純には減少しなかったということが、それを示している。結核菌があれば、かならず結核になるというものでもないし、単純に結核菌を除去すべきであるといっても、それを完全に行うことは実際には不可能なことである。一般に疾病とは、(1)病原菌のような病因、(2)疾病に罹患(りかん)する人間、(3)両者を結ぶ環境の三者の関係が複雑に絡み合って発生するものである。したがって疫学において解明されるべき疾病の原因は、その三者の関係をも含むものでなければならない。たとえば、結核では人間の栄養状態、社会の経済状態、生活空間の混雑などの考察が必要であり、日本脳炎ではそのウイルスを運ぶアカイエカの発生状態などをも含めて研究されなければならないわけである。

[杉田 稔]

疫学研究の順序

疫学研究を進める順序としては、(1)記載疫学、(2)仮説設定、(3)分析疫学の3段階がある。まず記載疫学は、だれが(性、年齢、職業別)、いつ(時間的)、どこで(空間的)、どのような疾病に、多くあるいは少なく罹患しているかを調べることにより、その疾病の原因であろうと考えられる事象を仮説として設定することを目的としている。水俣(みなまた)病の例をあげるならば、1955年(昭和30)ごろ熊本県水俣市の漁村にそれまでに例をみない病気が流行している。これを記載疫学の段階で、まず調査し、この原因は水俣湾産の水産物らしいという仮説が設定される(仮説設定)。次の分析疫学は、仮説として設定された病因らしき事象と疾病との関係を証明するものである。この分析疫学には大きく分けて、症例対照法とコーホート法という二つの方法がある。症例対照法は、ある疾病の患者群と、その疾病でない対照群とを比較して、患者群が病因らしき事象を多くもっているかどうかを調べる方法である。一方、コーホート法は、病因らしき事象をもっている群とそうでない群とを観察して、それをもっている群にその疾病が多く発生するかどうかを調べる方法である。分析疫学の一つの例として、肺癌とその病因の仮説としての喫煙との関係を証明しようとする場合があげられ、結果として両者の強い関係が証明されている。

[杉田 稔]

疫学的因果関係

疫学的因果関係とは分析疫学で証明された関係が、因果関係であるかどうか、ということである。たとえば、分析疫学において、肺癌とその病因の仮説として、公衆電話がなんらかの関係をもつという結論も導けないことはない(これは、経済成長という攪乱(かくらん)要素を除去しなかったためにおこった誤った結果であった)。しかし、この関係が因果関係でないことは医学的常識から当然のこととして理解できる。そこで、疫学的因果関係として一般に受け入れられる(証明)には、次の六つの条件を備える必要があるとされている。

〔1〕異なった研究方法でも同様な結論であるという「関係がつねに存在すること」。

〔2〕ある疾病の要因をもっている群は、それをもたない群に比べてその疾病の発生率が高いという「関係の程度が強いこと」。

〔3〕疾病とその要因を同時に両方とももっている人が多いという「関係が特異であること」。

〔4〕要因の存在は疾病の発生より時間的に先行するという「関係が時間的に矛盾しないこと」。

〔5〕医学生物学的な筋道と一致しているという「関係が首尾一貫していること」。

〔6〕その要因をより多くもっている群ほどその疾病により多く罹患するという「量反応関係であること」。

以上の六つの条件のすべてが満たされて、初めて疫学的因果関係が一般に受け入れられるわけである。

[杉田 稔]

改訂新版 世界大百科事典 「疫学」の意味・わかりやすい解説

疫学 (えきがく)

epidemiology

疫学が西洋医学の一分野として日本に紹介された19世紀は,ヨーロッパでは,細菌学が隆盛になり,コレラ,ペストなどの伝染病(疫病)の流行に対する医学が実績をあげていた時期であったので,epidemiologyは疫病の学問すなわち〈疫学〉として紹介された。しかし,伝染病の流行状況,原因,対策等の研究は疫学の一部であって,近年,伝染病が減り,脳卒中,癌,心臓病,糖尿病などの非伝染性の疾病が増加するにしたがって,これらの病気をも対象にするようになってきた。このような疫学の歴史的変化は近年さらに進んで,いまではいわゆる病気だけではなく,交通事故,労働災害,不慮の事故,自殺,アルコール依存症,大気・水質・土壌・食品の汚染による健康破綻(はたん),離婚なども対象とする本来の疫学に立ち戻っている。epidemiologyは,ヒッポクラテスによってギリシア語のepi(〈~の上に〉の意)-dēmos(〈人々〉の意)-logos(〈学〉の意)から造られた語に由来するといわれている。

疫学の起源は古くヒッポクラテスまでさかのぼることができ,ヒッポクラテスは気候・地形などの自然環境に注目して地域の住民の体格・性格・疾病などの特徴を記述している。

疫学の研究方法は,19世紀後半まではヒッポクラテスのころの状況把握を中心とする記述的疫学であったが,後半から宿主host,要因agent,環境environmentの3要素に注目する理論体系を確立した。細菌学が主流であったころはとくに病原菌という要因を中心に疫学は進歩したが,その後対象が健康現象全体に拡大されるとともに,宿主と環境の重要性が増大し,要因はむしろそのどちらかに属するものという考え方に変化してきた。その考え方はヒューマン・エコロジー(人類生態学)を基盤とするので,疫学を医学生態学medical ecologyということもある。こうして原因究明を分析的疫学が確立し,原因も単一の病原菌から複合要因の究明へと進展してきた。このような理論の進展を支える技術面の進歩に加えて,大型コンピューターの開発によって大量の資料を速やかに処理できるようになったことと統計学の進歩があった。

近年,疫学に対する司法,行政面からの期待も強まって,疫学的因果関係が注目されるようになった。疫学的因果関係とは,たとえば公害病など集団的に発生した疾病と環境汚染との因果関係を疫学的に立証することをいう。〈原因〉と目されることが〈結果〉つまり公害病を引き起こすと断定するためには,次の5条件が原因と結果の間に成立することが要求される。(1)関連の時間性(原因が結果を生むまでの時間),(2)関連の普遍性,(3)関連の密着性,(4)関連の特異性(その結果が他の原因では起こらないこと),(5)関連の合理性。

疫学研究の代表的方法としては次のものがある。

(1)患者-対照研究case-control study 結果の有無つまり対象となる集団を患者・正常者にわけて,患者群で原因が多量または頻繁に関与しているかどうかを調べる方法である。これを後ろ向き研究retrospective studyと称することがある。

(2)コホート研究cohort study コホートcohortは集団の意で,原因によって対象を区分し,原因を有する群でより多くの結果つまり患者が生ずるかどうかを調べる方法である。これを前向き研究prospective studyと称することがある。

(3)介入研究intervention study コホート研究に属する方法であるが,この場合は意図的に原因を与える群と与えない群で結果の発生状況の差を調べる方法である。具体的には予防接種をした群と非接種群を設定して罹患率の差を比較し,予防接種の効果判定をするのが好例である。この方法を記述疫学や分析的疫学に対して実験疫学experimental epidemiologyということもある。

→疫病

執筆者:豊川 裕之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

内科学 第10版 「疫学」の解説

疫学 (腫瘍)

癌の実態を把握するためには,罹患率(発生率)と死亡率をできるだけ正確に把握することが重要である.癌の死亡率に関しては死亡登録などから比較的正確な把握が可能であるのに対し,罹患率(発生率)の把握に関しては,癌の登録制度が完備される必要がある.癌登録制度の法制化などの国家的な取り組みによる整備が待たれるところであり,2012年度から始まる「第2期がん対策推進基本計画」では,癌登録の法的位置づけの検討が書き込まれている.

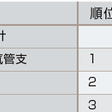

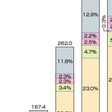

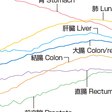

日本では,1981年(昭和56年)以来,癌(悪性新生物)が死亡原因の第1位となっている.部位別にみると,2010年の部位別粗死亡率(人口10万対)では,日本人全体では第1位が肺癌,第2位が胃癌,第3位が大腸癌,以下,肝臓癌,膵臓癌,白血病・リンパ腫などの造血器悪性新生物,乳癌,食道癌の順になっている(表1-4-1).癌死亡率の指標としては粗死亡率のほかに,高齢化など年齢分布の変化による影響を除去した指標としての年齢調整死亡率(1985年基準人口を使用)や,年齢階級間または出生年代間の死亡率の違いを反映した指標としての出生年代別年齢階級別罹患率がある.癌全体(全癌)および腫瘍部位別の癌粗死亡率の1965年からの10年ごとの推移を図1-4-1に示してあるが,男女ともに全癌の粗死亡率は1965年以降増加している.部位別にみると,粗死亡率が男女ともに増加傾向にある部位は,肺,肝臓,大腸および膵臓などである.胃および子宮癌の粗死亡率は1965年以降では大きな変動は認められない.

一方,年齢調整死亡率では,男性の全癌,肺,肝臓,大腸および膵臓癌で1960年以降増加傾向が続くが,1990年代には横ばい傾向を示している(図1-4-2).なかでも,肺癌および肝臓癌は2000年前後から減少している.胃癌は1960年以降顕著な減少傾向が続いている.女性では,全癌は1960年以降緩やかな減少傾向を示すものの,大腸,肺および乳房は逆に1960年以降増加傾向が続き,1990年以降は横ばい傾向である(図1-4-2).胃癌は男性と同様に顕著な減少傾向を示している.子宮癌は持続して減少傾向を示していたが,1990年代以降は横ばいである.

出生年代別年齢階級別死亡率では,特定の出生年代(または年齢階級)へのリスクの偏りを考察できる.たとえば胃癌の場合には,いずれの年齢階級においても一貫した減少傾向が続いているのに対し,肝臓癌では主要因であるC型肝炎ウイルスの抗体陽性者割合が高い1930年代前半の出生世代に著明なピークが認められる.肺癌の死亡率では,1930年代後半~40年代前半の出生年代に谷があり,1940年代後半の出生者で再び増加傾向を示すが,この肺癌死亡率の動向は喫煙経験者の割合とよく一致すると考えられている.肺癌の予防に禁煙の普及が重要であることを示唆するデータである.

日本人に大腸癌や乳癌,前立腺癌,卵巣癌が増加している点については,疫学的な根拠は十分ではないものの,日本人の食生活が高カロリー・高脂肪食といったより欧米的な食生活に偏向してきたことによる可能性が考えられている.肺癌による死亡率を減少させるためには禁煙対策を充実させることが重要なことも疫学的データから読み取ることができる.[中釜 斉]

■文献

がんの統計’11:がん研究振興財団,東京,2011.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

百科事典マイペディア 「疫学」の意味・わかりやすい解説

疫学【えきがく】

→関連項目衛生学|CDC|電磁波障害

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「疫学」の意味・わかりやすい解説

疫学

えきがく

epidemiology

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「疫学」の解説

疫学

世界大百科事典(旧版)内の疫学の言及

【医学】より

…コス島の医療者ギルドの家に生まれた彼は,小アジア,地中海沿岸を旅行しつつ,各地で医療技術を修得するとともに,気候・風土と健康の関係を調査した。彼がとくに偉大だとされる理由は,医学を呪術や宗教とはまったく別の基礎をもつものとしたこと,病理的現象と自然環境,食物,生活との関係を注意ぶかく観察したこと(この意味で疫学epidemiologyの開祖といわれる),症状経過の観察から予後を知ることに努めたことなどである。とくに治療に関連して,症状を生体の防衛能力の現れとみて,それを支援することを原則とした。…

【医学】より

…コス島の医療者ギルドの家に生まれた彼は,小アジア,地中海沿岸を旅行しつつ,各地で医療技術を修得するとともに,気候・風土と健康の関係を調査した。彼がとくに偉大だとされる理由は,医学を呪術や宗教とはまったく別の基礎をもつものとしたこと,病理的現象と自然環境,食物,生活との関係を注意ぶかく観察したこと(この意味で疫学epidemiologyの開祖といわれる),症状経過の観察から予後を知ることに努めたことなどである。とくに治療に関連して,症状を生体の防衛能力の現れとみて,それを支援することを原則とした。…

※「疫学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...