精選版 日本国語大辞典 「大腸」の意味・読み・例文・類語

だい‐ちょう‥チャウ【大腸】

- 〘 名詞 〙 消化管の一部。消化管の末端部分を構成し、主に食物の分解残渣(ざんさ)から水分を吸収し、糞を形成する腸。小腸に続き肛門に終わる。脊椎動物では盲腸以下の消化管をいい、盲腸、結腸、直腸に区分される。

- [初出の実例]「大腸 タイチョウ〔和名〕」(出典:撮壌集(1454))

おお‐わたおほ‥【大腸】

- 〘 名詞 〙 大腸(だいちょう)のこと。〔観智院本名義抄(1241)〕

改訂新版 世界大百科事典 「大腸」の意味・わかりやすい解説

大腸 (だいちょう)

large intestine

小腸の終りから肛門までの腸の部分を大腸という。その最初の部分は袋状の盲腸で,結腸,直腸とつづく。大腸は哺乳類で最も発達し,とくに草食性のものでは大型で複雑な走行を示し,粘膜にひだや突起などの構造物が多い。食虫類,食肉類などでは小型で単純である。大腸の粘膜はふつう絨毛(じゆうもう)をつくらず,陰窩(いんか)がよく発達する。大腸上皮の円柱細胞には微絨毛が発達するが,最終消化酵素はない。盲腸は鳥類で1対あり,哺乳類ではふつう1個で発達する。サル,ウマ,ブタなどでは,結腸とともにその長軸方向に走る腸ひも(平滑筋)があって,腸膨起をつくる。魚類の直腸腺を盲腸と相同の器官とする説もある。大腸の前半には多数の腸内細菌がいて,ウマやウサギなどでは,その大型の盲・結腸内でこれらの細菌のつくる低級脂肪酸から全エネルギーの20~30%を得ている。大腸粘膜には粘液細胞が多く,分泌される多量の粘液はこれらの細菌の基質として重要である。粘液層は大腸の後半部ではその機能的・化学的障壁となっている。大腸の前半部では内容の逆流が起こることがある。

執筆者:玉手 英夫

ヒトの大腸

大腸は小腸につづく消化管の最終の部分であって,小腸に比べ太いためこの名がある。大腸は盲腸cecum,結腸colon(上行結腸,横行結腸,下行結腸,S状結腸),直腸rectumに分けられる(図1)。その長さは個体差はあるが成人では約1.5mである。大腸の存在する位置は,右下腹部に始まり(盲腸),右側腹部を上方にすすんで(上行結腸),肝臓の下面で左方へ屈曲し(右結腸曲),そこから腹腔の上部を胃の大彎(だいわん)に沿って十二指腸の前面を左方へすすみ(横行結腸),脾臓の前下部で下方へ再び屈曲して(左結腸曲),左側腹部を下方へ向かい(下行結腸),左下腹部に達したのち,S状にうねりながら(S状結腸),下腹部中央から下行して(直腸),肛門に達する。

回盲口は回腸と大腸の境界部で,回腸末端が少し大腸腔内に突出して高まりをつくっている。その形状は種々であるが,基本的には上下2枚の唇状突起となって回盲弁を形成し,大腸の内容物が回腸へ逆流するのを防いでいる。盲腸は,回腸が大腸に開口するところ(回盲口)から下方の盲管になっている部分をいう。盲腸の下端部に近い後内側から虫垂とよばれる細長い盲管が垂れ下がっている。虫垂は径約6mm,長さ6~8cmくらいのものが多い。発生の初めには大腸には全長にわたって腸間膜があるが,発生がすすむとともに,盲腸,上行結腸,下行結腸には腸間膜がなくなって後腹壁に固定されていき,移動性がなくなるが,横行結腸,S状結腸では腸間膜はそのまま消失せず,腹腔内につり下がっており,移動性に富む。直腸は腹腔から仙骨,尾骨の前面,男性では膀胱の後,女性では子宮および腟の後を下行し,結合組織の中に埋めこまれていて腸間膜はなく,上部の一部を除いて漿膜(しようまく)もない。長さは約20cmである。なお外科的にはS状結腸のうち直腸に近接する一部分を,直腸S状部として直腸に含めている。

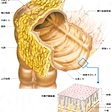

結腸ひもと結腸膨起

盲腸,結腸の外面には3本の縦走するひも状の構造があり,これを結腸ひもとよんでいる。これは腸壁の縦走平滑筋が厚くなったもので,手術のときなど小腸と大腸とを区別するのによい目安となっている。3本の結腸ひもにより大腸は縦に縮められた形となり,そのため結腸ひもの間の結腸壁は横走する溝で仕切られた外側への膨らみを形成する。これを結腸膨起haustra coliまたはハウストラとよんでいる。また横走する溝に相当する部分の大腸内腔側は2本の結腸ひもを結ぶひだとなっており,これを半月ひだとよぶ。漿膜側には結腸ひもに沿って脂肪を含んだ多数の突起がみられ,これを腹膜垂という。

大腸壁の構造

大腸の壁は,内腔側から粘膜,粘膜下層,固有筋層,漿膜(漿膜を有する部分)が層状に重なった構造をもつ。粘膜には小腸のような輪状ひだや絨毛はない。粘膜表面は1層の上皮細胞におおわれており,多数の腸腺がみられ,粘液を分泌する杯細胞が多い。上皮の下には結合組織からなる粘膜固有層,その下には平滑筋からなる薄い粘膜筋板がある。粘膜下層は疎性結合組織であり,このため粘膜下層をはさむ上下の層が少しずれることが可能となる。固有筋層は内側に輪走筋層,外側に縦走筋層があり,平滑筋からなる厚い筋層をつくっている。結腸ひものある部分では結腸ひものところに縦走筋が集まっており,ひもの間の部分の縦走筋層は薄くなっている。

循環系と神経系

血管系については,動脈はいずれも大動脈からの分枝が大腸を支配し,盲腸,上行結腸と横行結腸の右半分は上腸間膜動脈によって,また左半横行結腸,下行結腸,S状結腸,直腸上半部は下腸間膜動脈によって,さらに直腸下半部は内腸骨動脈の枝によって,おもに灌流されている。静脈は,盲腸から直腸上半部までは門脈に流入するが,直腸下半部は内腸骨静脈から大静脈系へ直接流れこむ。しかし,この部分には吻合(ふんごう)血管があって,門脈圧亢進などがあると,これがバイパスとして発達してくる。リンパ系は,盲腸から直腸上半部までは腹腔内リンパ節群を経て胸管に入るが,直腸下半部では鼠径(そけい)リンパ節へ入る経路があり,このため直腸癌で鼠径リンパ節に転移が起こることがある。

大腸の神経系は自律神経により支配されている。副交感神経は上部は迷走神経,下部は仙骨神経が分布し,交感神経は上腸間膜神経節,下腸間膜神経節を経て分布している。大腸壁内では粘膜下層に粘膜下神経叢,マイスナー神経叢,輪走・縦走節層の間に筋層間神経叢,アウエルバッハ神経叢があって,大腸の分泌,運動を支配している。

大腸の機能

大腸のおもな働きは,水と電解質の吸収である。飲食物として口から消化管に入りこむ水分量と,腸内に分泌される消化液の水分量を合わせると1日で9~10lにも及ぶ。このうち小腸で吸収されるのが7~9lであり,大腸へは1~2lが流入することになる。むろん水分のほかに小腸で吸収されずに残った残渣もこれに加わるが,最後に便として排出される量は日本人の場合200~250g程度であり,その80%が水分としてもせいぜい200ml程度の排出量となり,大腸に流入する水分の約90%が吸収されることになる。この水分吸収能が低下すると,水分の含量の多い便が排出されることになり,下痢となる。また便が長く大腸に停滞する(便秘)と,水分が過剰に吸収されて固い便となる。水の吸収は受動的に行われており,水の吸収をもたらすのは電解質の動きである。一般にナトリウムイオンNa⁺,塩素イオンCl⁻が吸収され,カリウムイオンK⁺,炭酸水素イオンHCO3⁻が排出されるが,このなかでもとくに重要なのがNa⁺であり,Na⁺は能動的に吸収されている。電解質の吸収に異常が生じたり,内腔の浸透圧が高くなったりすると,水の吸収は阻害されて下痢をもたらす。食物中の繊維には水の保持作用があって便中の水分量が増し,便重量も増加するので,しばしば便秘の対策として用いられる。また大腸粘膜からは粘液が分泌される。これは便の通過をよくするが,粘液分泌が亢進しすぎると粘液の多い便が排出される。

大腸には種々の細菌が生息しており,腸内細菌叢をつくっている。大腸内容物は腸内細菌叢により発酵あるいは腐敗してガスを産生する。小腸の吸収機能が低下して,吸収されない栄養素が大腸に流入すると,ガス産生は著しく高まり,腹部膨満や腹痛の原因となる。食物中の繊維にも発酵するものがあるので,繊維の多いものをとるとガス産生が増す。ガスは一部屁(へ)として排出されるが,残りは粘膜の毛細血管から血液中に溶けこんで肺から排出される。

排便運動には随意性の部分と反射性の部分があって,その機構は複雑である。直腸上部に便が充満すると,直腸壁の緊張が増して便意が起こる。ここで排便の意志があれば一連の排便運動が起こるが,排便を抑制すると直腸壁の刺激が減じ,便は直腸内に貯留したままかS状結腸へ戻ることになる。排便をつねに抑制していると,直腸壁は刺激に対してしだいに鈍くなり,習慣性便秘に傾いていく。食後便意が起こるのは,胃の充満伸展により胃大腸反射が起こり,大腸運動が高まるためである。

大腸の病気

大腸にみられる病気には種々のものがあるが,大腸癌が最も重大である。消化管の癌のなかでは胃癌に次いで多い。日本では欧米に比べて比較的少なかったが,近年増加の傾向にある。大腸癌の好発部位は大腸下部,ことに直腸であるので,血便や便秘は重要な徴候となる。大腸ポリープもよくみられるが,癌化する危険のあるものが多いので重要な病気である。副交感神経系の緊張亢進による過敏性大腸症候群がきわめて多いが,粘液性下痢,便秘,腹痛などがみられるものの,重大な病気ではない。最近増加しつつある病気としては潰瘍性大腸炎,クローン病,大腸憩室症などがあるが,一方,腸結核,赤痢などは減少している。そのほか腸閉塞,腸捻転,腸重積,虚血性腸炎などもみられるが,頻度は少ない。抗生物質投与後血便の起こる抗生物質起因性腸炎は最近しばしば発生する。大腸では栄養素の吸収はほとんど行われないので,小腸と異なり,全摘しても生存に大きな支障はない。

→直腸 →盲腸

執筆者:中村 孝司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大腸」の意味・わかりやすい解説

大腸

だいちょう

消化管のうち小腸に続く部分で、小腸よりも太くて短い。ヒトにおける長さは約150~160センチメートルである。大腸は盲腸、結腸、直腸の3部に区別される。

[嶋井和世]

盲腸

盲腸は回腸が大腸に開く部分で、その位置は右腸骨窩(か)にあって、長さ約5~6センチメートルのほぼ球嚢(きゅうのう)状で、盲端になっていることからこの名前がある。盲腸の下端は鼠径靭帯(そけいじんたい)の中央部にくる。ヒトでは盲腸の発育は弱い。回腸から盲腸に開くところ(回盲口)には回盲弁(結腸弁)がある。これは回盲末端が盲腸に突出してヒダ(襞)状になったもので、大腸の内容物の逆流を防ぐ働きがある。盲腸の内後側壁から長さ約6~8センチメートル、直径0.5~1センチメートルの細い盲管、すなわち虫垂(虫様突起)が出ている。虫垂の腹壁に対する位置は、右の上前腸骨棘(きょく)とへそ(臍)を結ぶ線上で、右寄りほぼ3分の1(3~5センチメートル)の腹壁点に相当している。この点をアメリカの外科医マクバーネーC. MacBurney(1845―1913)にちなんでマクバーネー点MacBurney's pointといい、虫垂炎の際の圧痛点となっている。しかし、盲腸は移動しやすいため、虫垂の位置も個人差が著しい。盲腸の存在は爬虫(はちゅう)類からであるが、虫垂が明瞭(めいりょう)に存在するのはヒトや類人猿だけである。

[嶋井和世]

結腸

結腸は盲腸に続く部位で、上行結腸(長さ約15センチメートル)、横行結腸(長さ約40~50センチメートル)、下行結腸(長さ約25~30センチメートル)、S状結腸(長さ約40センチメートル)を区分する。

(1)上行結腸 盲腸の上端から始まり、右後腹壁で右腎臓(じんぞう)の前側を上行し、肝臓右葉の下面まできてほぼ直角に左方に屈曲して、横行結腸に移る。上行結腸は前面と両側面だけが腹膜に覆われており、腸間膜はない。つまり上行結腸の後面は後腹壁に固着されていて、移動はしない。

(2)横行結腸 やや左上がりに左方へ向かって十二指腸の前面を走る。横行結腸は腸間膜に包まれて、後腹壁から長く吊(つ)り下げられた状態となるため、可動性が大きい。内容物が充満しているときは下腹部や骨盤まで下垂する。横行結腸の上前面部は、右方で肝臓、胆嚢(たんのう)が接触するが、他の大部分は胃の大彎(だいわん)と脾臓(ひぞう)が接している。横行結腸の前壁は、胃から下降する大網によって前腹壁と隔てられている。

(3)下行結腸・S状結腸 下行結腸は左後腹壁で、脾臓の下端、左腎臓の前面から始まり、左腸骨窩まで下がり、S状結腸に続く。下行結腸も前面だけが腹膜に覆われている。S状結腸の始まりは明瞭ではないが、左大腰筋の前方にあり、S字状に彎曲して仙骨の岬角(こうかく)の左側から直腸に移る。S状結腸も腸間膜が長く、可動性が大きい。老年男子ではこの間膜がねじれて腸捻転(ねんてん)をおこしやすい。

[嶋井和世]

直腸

直腸は長さ約20センチメートルで、ほぼ仙骨の前面正中線を下行し、肛門(こうもん)に続く。直腸の下端は直腸膨大部とよび、内容物が充満すると膨らむ。直腸の下端には静脈叢(そう)が発達しているが、これが痔(じ)の原因となりやすい。

結腸の表面には、肉眼的にも認められる3条の隆起線がほぼ等間隔で走っている。これは結腸の外縦走筋が集束してできたもので、結腸ヒモ(紐)とよび、虫垂の部分から始まり、直腸の移行部までみられる。1条は前壁を走る大網ヒモで、大網と結合している。1条は後壁にある間膜ヒモで、結腸間膜の付着部分にある。両者の中間にあるのがもう1条の自由ヒモで、これは独立して走っている。これら結腸ヒモの有無は小腸との区別に役だつ。大腸の内面を覆う粘膜上皮細胞は、小腸と異なり、絨毛(じゅうもう)がない。粘液を分泌する杯(さかずき)細胞が大腸の下部粘膜ほど多くなるのは、内容物の輸送を滑らかにするためと思われる。大腸の粘膜組織内にある多数のリンパ節は孤立リンパ小節である。

[嶋井和世]

生理作用

大腸の運動には、膨起往復運動、分節運動、多膨起推進運動、蠕動(ぜんどう)運動の4種類があるが、本質的には小腸と同じく、蠕動運動(輪走筋が収縮して、その内容物を移送する運動)と分節運動(とびとびに強いくびれが生ずる運動)である。小腸から内容物が盲腸に送られてくると、上行結腸に逆蠕動がおこり、盲腸のほうに移っていく。このほか、上行結腸では、回盲部からおこる蠕動もみられるため、内容物の移動は遅くなり、水その他の物質の吸収や消化が行われる。一方、横行結腸以下の蠕動は通常は少ないが、食事をとると、胃‐大腸反射によって、とくに強い蠕動がおこる。この蠕動は下行結腸とS状結腸に著しくみられるもので、これによって内容物は直腸にまで運ばれ、排便と深くかかわっている。下行結腸、S状結腸の段階では、内容物の固形化が主体となっている。なお、大腸は自律神経系によって支配され、副交感神経は腸管運動や分泌の促進に働き、交感神経はその抑制をつかさどる。

大腸粘膜に分布する腺(せん)からは粘性に富む分泌液が出るが、消化酵素をほとんど含まないため、消化には直接関与はしないが、大腸の壁を内容物移送による障害から保護するという役をもっている。また、大腸内には腸内細菌として大腸菌など100種類以上の細菌が常在している。これらの細菌は線維の分解などを行うわけであるが、その数は糞便(ふんべん)1グラム当り数千億個ともいわれ、容積にすると糞便のほぼ3分の1を占めているという。このほか、大腸では糖質の発酵、タンパク質の分解などによって腸内ガスができる。

大腸壁の神経叢が先天的に欠如しているものをヒルシュスプルング病、または先天性巨大結腸といい、小児にみられる先天性疾患である。これは結腸の一部が狭くなり、その上方が大きく膨れる疾患であるため、手術して治療するよりほかに方法がない。大腸内に異常にガスがたまる状態を鼓腸(こちょう)という。軽いものでは便秘が強いときにみられるが、腸閉塞(へいそく)や腸麻痺(まひ)によっておこることもある。大腸運動が盛んになったり低下しておこるのが、下痢と便秘である。ひどい下痢になると体力の消耗をきたし、小児では死亡することもあるので注意を要する。

[市河三太]

『中野昭一編著『図解生理学』第2版(2000・医学書院)』

百科事典マイペディア 「大腸」の意味・わかりやすい解説

大腸【だいちょう】

→関連項目巨大結腸症|腸|腸間膜

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大腸」の意味・わかりやすい解説

大腸

だいちょう

large intestine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「大腸」の解説

大腸

世界大百科事典(旧版)内の大腸の言及

【腸】より

…昆虫などでは腸は前腸,中腸,後腸に区分され,中腸腺やマルピーギ管(排出器)などの付属器官をもつなど複雑化している。脊椎動物の腸は,発生的に中腸と終腸にそれぞれ由来する小腸と大腸よりなり,両者の境界に盲腸が分岐する。魚類では小腸と大腸の区別が明らかではない。…

※「大腸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...