関連語

精選版 日本国語大辞典 「喜田川守貞」の意味・読み・例文・類語

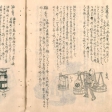

きたがわ‐もりさだ【喜田川守貞】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「喜田川守貞」の意味・わかりやすい解説

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「喜田川守貞」の解説

百科事典マイペディア 「喜田川守貞」の意味・わかりやすい解説

喜田川守貞【きたがわもりさだ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...