イチモンジチョウ

いちもんじちょう / 一文字蝶

white admiral

[学] Ladoga camilla

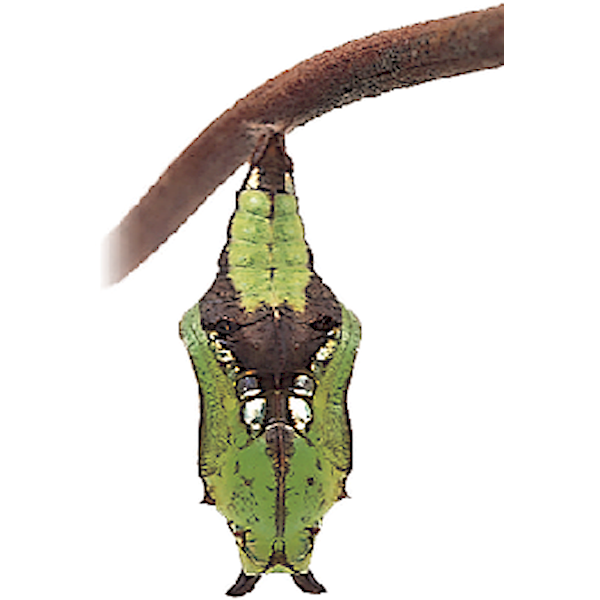

昆虫綱鱗翅(りんし)目タテハチョウ科に属するチョウ。北海道から九州にかけて日本各地に広く分布するが、屋久島(やくしま)、種子島(たねがしま)およびそれ以南の南西諸島には産しない。国外では朝鮮半島、中国からヨーロッパにわたる欧亜大陸の北部に広く分布する。はねの開張50~55ミリメートル程度、はねの表面は黒褐色で、前ばねと後ろばねの中央を横に貫く白色帯があり、和名はこの白帯に由来する。はねの裏面は美しい橙(だいだい)色で、白と黒の複雑な斑紋(はんもん)がある。日本南西部の暖地では普通1年に3回発生(5~6月、7~8月、8~9月)するが、北海道東部あたりの寒冷地では1年に1回の発生(7~8月)、その中間地帯では1年に2回の発生(6~7月、8~9月)となる。幼虫の食草はスイカズラ(ニンドウ)、キンギンボク、タニウツギ、ハコネウツギなどスイカズラ科の植物で、ときにミツバウツギ(ミツバウツギ科)も食草となる。越冬態は幼虫で、越冬幼虫は食草の葉を巻いて巣をつくり、その中に隠れている。

[白水 隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

イチモンジチョウ

Limenitis (Ladoga) camilla; white admiral

鱗翅目タテハチョウ科。前翅開張幅は雄で 56mm内外,雌で 60mm内外。翅表は黒褐色の地に,翅の中央を横切って前・後翅につながる1本の白色の帯をもつ。翅の裏面は明るい茶色で,表面と似た模様をもつが,より斑紋に富む。北海道から九州,ユーラシア大陸に広く分布する。関東以西では年3回発生し,5~9月にみられる。暖地では山地に多く,渓流沿いの樹林周辺をゆっくり飛ぶ。幼虫の食草はスイカズラ科植物。近縁種に本州に分布するアサマイチモンジ L.(Ladoga) glorificaがあるが,前翅中室の白斑がはっきりしていることで区別される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

イチモンジチョウ

学名:Limenitis camilla

種名 / イチモンジチョウ

目名科名 / チョウ目|タテハチョウ科(タテハチョウ類)

解説 / ゆるやかに滑空し、白っぽい花や動物のふんなどによく集まります。

体の大きさ / (前ばねの長さ)25~33mm

分布 / 北海道~九州

成虫出現期 / 5~9月

幼虫の食べ物 / スイカズラなど

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「イチモンジチョウ」の意味・わかりやすい解説

イチモンジチョウ

鱗翅(りんし)目タテハチョウ科の1種。開張65mm内外,黒地に白い帯がある。日本からシベリアを経てヨーロッパに分布。幼虫はスイカズラなどを食べ,成虫は年2〜3回発生し,林間の空地などに多い。幼虫で冬を越す。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by