精選版 日本国語大辞典 「スターリングエンジン」の意味・読み・例文・類語

スターリング‐エンジン

改訂新版 世界大百科事典 「スターリングエンジン」の意味・わかりやすい解説

スターリングエンジン

Stirling engine

シリンダーに入れたガスを外部から加熱して膨張させ,仕事を得る外燃機関。原理的には,同じ温度範囲で作動するカルノーサイクル熱機関と等しい熱効率をもつため,夢のエンジンといわれてきた。1816年にスコットランドのスターリングRobert Stirling(1790-1878)が特許を得て以来,19世紀の終りまでは,空気を作動流体とする簡便で安全なエンジンとして,蒸気機関と並んで結構実用されていたが,ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなど,いわゆる内燃機関の出現,実用化とともに,いつのまにか姿を消してしまった。ただし,オランダのフィリップス社では1937年以来研究を継続し,水素あるいはヘリウムを作動流体として,内燃機関に比肩しうる性能のエンジンを完成させている。

特徴

スターリングエンジンは,外部から加熱する外燃機関であるため,燃料の制約を受けず,石炭でも,薪でも,太陽熱でも,アイソトープでも,廃熱でも,熱さえあれば動力を発生することができ,また作動流体の選択も自由である。しかも,内燃機関と異なり爆発がないので,基本的に低騒音,低振動である。さらに燃焼を制御しやすいので,排気ガスの清浄化も比較的容易に達成することができる。これらの長所をもつことから,時代の要請に合致したエンジンとして再び注目を集め,各国で開発研究が進められている。しかし加熱部の耐久性,熱効率の向上など,解決すべき課題も残されている。

作動原理

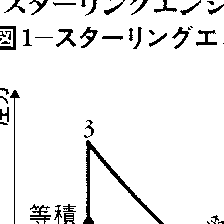

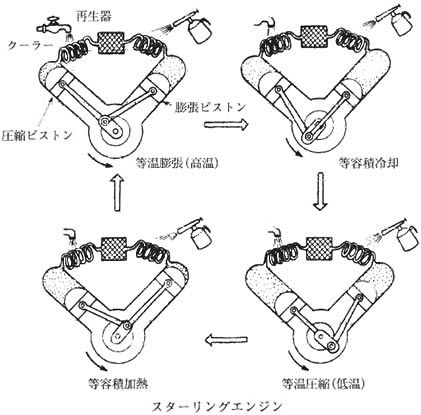

図1は,スターリングエンジンのサイクル(スターリングサイクル)の圧力-比体積線図で,図2は,図1の線図上に数字で示された各状態におけるピストンの位置を示している。まず状態1から2まで図2の右側の圧縮ピストンによりシリンダー内の気体を圧縮する。もしも断熱圧縮ならば気体の温度が上昇するが,この圧縮行程では気体を外部から冷却水などで冷却しながら等温変化させる(等温圧縮1→2)。その間左側の膨張ピストンは静止したままである。状態2で圧縮ピストンの上端に残った気体の体積を変えずに,そのまま斜線で表した蓄熱熱交換器を通過させて,受熱しながら左側のシリンダー内へ移す。この間に,気体の状態は3になる(等積加熱2→3)。次に左側の膨張ピストンが膨張する。この過程がもしも断熱膨張ならば気体の温度は低下するが,この膨張過程では気体を外部から加熱することによって等温変化させる(等温膨張3→4)。その間右側の圧縮ピストンは静止したままである。膨張を終わった気体は,体積を変えずに蓄熱熱交換器を通して放熱しながら再び右側のシリンダーへ移り,状態1に戻る(等積放熱4→1)。圧縮および膨張両ピストンの時間的な位置のずれが図3に示されている。最終的には,図1の圧力-比体積線図から求められる平均有効圧力で外部に仕事がなされる。過程2→3および4→1の蓄熱熱交換器における熱の授受が,100%行われれば,このサイクルの理論熱効率は,同じ温度範囲で作動するカルノーサイクルのそれと等しくなり,熱機関としての最高熱効率となる。

スターリングサイクルは,水素あるいはヘリウムのような作動流体をシリンダーの中に高圧で充てんし,加熱器で外部から加熱する,いわゆる外燃機関として実用化された。したがって作動流体の最高温度が,加熱器に使用する材料の強度で抑えられ,最高750℃程度である。他方,現在の自動車用内燃機関では,空気と燃料の混合気がシリンダーの中で爆発して最高1800℃以上の高温の作動流体となる。熱機関の熱効率は,作動流体が示す最高温度と最低温度の絶対温度の比の強い関数であり,一般に温度比が大きいほど熱効率が大きくなる。したがって,スターリングエンジンの熱効率は,理論的にカルノーサイクルの熱効率に等しくても,温度比が内燃機関に及ばず,現段階では熱効率も内燃機関とやっと競争できるという状況である。

執筆者:平田 賢

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「スターリングエンジン」の意味・わかりやすい解説

スターリングエンジン

→関連項目内燃機関|熱機関

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

法則の辞典 「スターリングエンジン」の解説

スターリングエンジン【Stirling engine】

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...