精選版 日本国語大辞典 「内燃機関」の意味・読み・例文・類語

ないねん‐きかん‥キクヮン【内燃機関】

改訂新版 世界大百科事典 「内燃機関」の意味・わかりやすい解説

内燃機関 (ないねんきかん)

internal combustion engine

熱機関は熱エネルギーを継続的に機械的エネルギーに変える装置であるが,必ずエネルギー変換の媒体として作動流体を必要とする。すなわち作動流体に高温熱源から熱を与え(加熱),その一部を膨張仕事として取り出し,残りの熱を低温熱源に捨てる(冷却)ことにより作動流体を元の状態にもどし(この一連の動作をサイクルという),これを繰り返す。加熱の方法により熱機関は内燃式と外燃式に大別される。内燃式は燃料と空気の混合物よりなる作動流体そのものを着火・燃焼させ,高温高圧の作動ガスを得る方式である。内燃式のうち作動流体を一定容積のシリンダー内で燃焼させ,ピストン・クランク機構(またはローター偏心軸機構)により膨張仕事を取り出すことを繰り返す方式を容積形といい,一方,作動流体を燃焼室内で連続的に燃焼させ,得られた高温・高圧の燃焼ガスを高速で回転羽根車にふきつけて仕事を取り出す方式を速度形という。いずれの方式も作動流体の冷却は,これを大気(低温熱源)へ放出することにより行っている。前者,すなわち内燃式容積形熱機関を内燃機関といい,後者の内燃式速度形熱機関をガスタービンという。両者とも内燃機関と称する場合もあるが,ここでは前者の意味とする。速度形には燃焼ガスを後方に噴出させてその反動で推力を得るジェットエンジンや,燃焼に使う酸素を周囲の大気から取り入れるのではなく,自分自身内に携帯し大気の有無に依存しないロケットも含まれる。

→熱機関

発達と利用の歴史

初期の内燃機関は負圧を利用するいわゆる大気圧機関であり,また無圧縮式であったため熱効率も低かったが,機構的には蒸気機関からピストン・クランク,ピストンリング,はずみ車など多くのものを取り入れて進歩し,1860年ころにはフランスのルノアールJean Joseph Étienne Lenoir(1822-1900)により,複動蒸気機関によく似た無圧縮式電気点火ガス機関が商品化された。すでに1838年にW.バーネットにより動力ピストンによる混合気の圧縮が提案され,また62年にはフランスのボー・ド・ロシャAlphonse Beau de Rocha(1815-93)により4サイクル方式の理論が提唱されているが,それとは無関係にN.A.オットーは76年単動1シリンダーのガス機関をつくった。これが4サイクルエンジンの最初のもので,ガス交換用および火炎点火用すべり弁はかさ歯車を介してクランク軸の1/2の回転数で駆動された。G.ダイムラーは高速化により軽量化でき,交通機械の駆動に応用できるという点に着目し,83年に最初の高速小型4サイクルガソリンエンジンをつくり,85年に二輪車を,86年四輪車を走らせ,今日の内燃自動車の基礎を築いた。このほか,容積形内燃機関で円滑な円運動を実現する試みは数多くあるが,現在実用になっているのはF.ワンケルにより発明された火花点火式のロータリーエンジンのみである。

一方,R.ディーゼルはN.L.S.カルノーの理想サイクルの実現を目ざし,92年圧縮点火機関,すなわち今日のディーゼルエンジンに関する特許をとり,97年に単筒4サイクル水冷エンジンを実現した。燃焼室における燃料の霧化は当時の工作技術では圧縮空気に頼らねばならず,空気圧縮ポンプなどで重くなり,ディーゼルエンジンは定置機関や船用機関として発達した。その後,予燃焼室や高圧燃料噴射の発明などにより,1920年ころより無気噴射式に移り始め,22年にトラクターに用いられて以来,高熱効率のため商業車や船舶の主たる原動機に発展した。

現在,内燃機関の基本構造は一応ほぼ完成したものとみなされているが,化石燃料からの脱却,高効率化,低公害化などの要求も強く,今後とも断熱・排熱回収,新材料,電子制御技術,加工技術の応用などにより,いっそう高効率でより有用な原動機として開発が続けられていくものと思われる。

原理

熱機関は前述のように作動流体に熱量Q1を与え,その一部を機械仕事に変え,残りの熱量Q2を低温熱源に捨てることを繰り返す。この場合加熱に先立って作動流体を圧縮するほど捨てる熱量Q2が少なくてすむため,得られる仕事Q1-Q2が増え,熱効率,

η=\(\frac{Q1-Q2}{Q1}\)

が向上する。熱機関のサイクルは圧縮,加熱,膨張,冷却からなるが,内燃機関の場合,加熱は作動流体の燃焼,冷却はガス交換過程により行われるから,1サイクルは圧縮,燃焼,膨張およびガス交換過程となる。

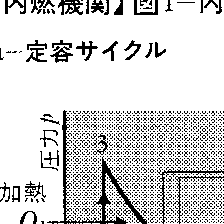

内燃機関のうち作動流体として空気と燃料の混合気を利用し,これを圧縮し,火花点火して燃焼させるのが火花点火機関(ガソリンエンジンなど)で,空気をまず圧縮して高温にし,その中に燃料を噴射して着火・燃焼させるのが圧縮点火機関(ディーゼルエンジン)である。理想化された内燃機関が行う熱力学上のサイクルは,図1に示すように加熱(燃焼)様式により3通りある。aの定容サイクル(定容燃焼サイクル)は一定の容積で加熱と冷却が行われ,圧縮と膨張が断熱的に行われるもので,オットーサイクルとも呼ばれ,火花点火機関の基礎となるサイクルである。bの定圧サイクル(定圧燃焼サイクル)は一定圧力の下で加熱が,また一定容積の下で冷却が行われ,圧縮と膨張が断熱的に行われるもので,ディーゼルサイクルとも呼ばれ,初期のディーゼルエンジンの基礎サイクルともいえるものである。cの複合サイクル(複合燃焼サイクル)は定容サイクルと定圧サイクルの複合したもので,サバテサイクルとも呼ばれ,今日のガソリンエンジン,ディーゼルエンジンともこの複合サイクルにもっとも近い。これらの熱力学上のサイクルの形により,機関が1サイクルごとに理論的になしうる仕事および熱効率が決まる。

上述の熱力学的サイクルは実際には4サイクルまたは2サイクルにより実現される。ピストンが往復する際の最上,最下位置をそれぞれ上死点および下死点,その距離およびピストンの運動を行程と呼ぶが,4サイクルエンジン(4サイクル機関)では1サイクルが圧縮,膨張,排気および吸入の4行程(クランク2回転)よりなり,2サイクルエンジン(2サイクル機関)では圧縮と膨張行程の2行程(クランク1回転)よりなる。燃焼はいずれの場合も圧縮の上死点近くで行われる。図2は,それぞれの場合におけるシリンダー内圧力pと,シリンダー内ガス容積Vの過程を示すインジケーター線図である。

弁の開閉は作動ガスおよび動弁機構の慣性があるためちょうど上・下死点では開閉せず,4サイクル機関では排気弁を下死点前に開け,上死点後に閉じ,また吸気弁を上死点前に開け,下死点後に閉じる。2サイクル機関では,膨張行程の終り近くで排気ポートに引き続き給気ポートを開けてシリンダーから燃焼ガスを追い出し,新気で充てんすること(これを掃気という)によりガス交換を行うが,新気をあらかじめ圧縮しておくために掃気ポンプが必要となる。

実際の機関では,作動ガスが1サイクル当りピストンになす仕事(図示仕事)は図2で曲線に囲まれた面積Wで与えられるが,この大きさは燃焼室壁からの熱損失,燃焼室に出入りする際のガスの流動損失などにより,図1の熱力学的サイクルで得られるはずの理論仕事より少なく,さらにクランク軸から得られる正味仕事はしゅう動部の摩擦損失分だけ少ない。内燃機関の単位時間当りの正味仕事,すなわち軸出力は,回転数,行程容積,シリンダー数,図示平均有効圧および機械効率の積に比例する。ここで行程容積Vhはピストン断面積と行程の積,また図示平均有効圧は図示仕事を行程容積で割った値W/Vhをいう。熱効率は圧縮比とともに増加するが,その増加の度合は漸減し,またガソリンエンジンではノッキングにより,ディーゼルエンジンでは最高圧力により制限される。

構成

内燃機関の基本的な構成要素は,シリンダー,ピストン,クランク軸である。すなわち,一端がシリンダーヘッドにより閉ざされたシリンダー内にピストンがはまっており,このピストンの往復運動が連接棒を介してクランク軸の回転運動に変換される。クランク軸はエンジン本体(クランクケースまたは台板)に固定された主軸受により支えられ,その回転を慣性により滑らかにするため,はずみ車が取り付けられている。またクランク軸にはピストンやクランクピンなどの運動により生ずる慣性力をできるだけよくつりあわせるため,つりあい重りがついている。ピストンはその周囲に数本の溝があり,ここにシリンダーとピストン間の気密を保ち,かつ滑り面の潤滑をつかさどるピストンリングがはまっている。シリンダーヘッドにはガソリンエンジンでは点火プラグが,ディーゼルエンジンでは燃料噴射弁が設けられ,また4サイクル機関では吸・排気ポートおよび弁がある。弁はクランク軸によりカム軸,タペット,プッシュロッドなどの弁駆動機構を介して開閉され,ガス交換を制御している。2サイクル機関ではユニフロー掃気式の場合にはシリンダーヘッドに排気弁があり,通常4サイクル機関と同様な弁駆動機構により駆動されるが,それ以外の横断掃気式やループ掃気式の場合にはこれらが不要である。

ガソリンエンジンでは燃料の供給のために気化器,または燃料噴射ポンプおよび噴射弁が必要で,負荷や回転数などの条件によらずほぼ一定の割合で燃料と空気とを混合のうえ,点火プラグの電気火花により点火・燃焼させる。出力の調節は吸入空気の量を絞り弁で絞ることにより行われる。ディーゼルエンジンでは燃料の供給は高圧の噴射ポンプおよび噴射弁により行われ,出力の調節は吸入空気量一定のまま,燃料の噴射量を変えることにより行われる。

シリンダーヘッド下面とピストン上面はともに燃焼室を形成し,その形状により燃焼が大きく左右されるため,設計に当たってくふうがこらされる。すなわち熱損失を最小にするためには表面積と体積の比をできるだけ小さくするよう球形に近づけるのが望ましいが,空気流動を起こさせて燃焼を促進させるなどのため,バスタブ形,くさび形,半球形などの形状(ガソリンエンジン)や,燃焼室を主室と副室および連絡通路から構成する方式(ディーゼルエンジン)などが採用される。

吸気はエアクリーナー,吸気管,吸気マニホールドなどを通って各気筒の吸気ポートに導かれ,排気は各シリンダーの排気ポートより排気マニホールド,排気管,排気消音器などを経て大気中に放出されるが,自動車用ガソリンエンジンなどには触媒コンバーターなどの排気浄化装置が付加されている。

燃焼による燃焼室壁の過熱を防ぐため,シリンダーおよびシリンダーヘッドは水または空気により冷却されている。前者の水冷式ではシリンダーの周囲およびシリンダーヘッド内に水の通路を設け,通常ポンプにより冷却水を強制循環(密閉形)させ,水が受けた熱をラジエーターおよびファンで外界に放散させる。循環冷却水には真水が用いられ,冬期の凍結を防止するためエチレングリコールなどの凝固点の低い液体を混合する。また負圧発生によるキャビテーションなどを防止するため,一般に冷却液を大気圧以上に加圧する。大型船舶用または定置用機関では,冷却水として海水などをポンプで供給する場合(開放形)もあり,このほか農業用小型機関などではホッパーから冷却水を蒸発させて熱を放散させる方式もある。空冷式の場合は,壁の熱伝達率が水冷の場合に比べてはるかに低いので,シリンダーヘッドおよびシリンダーの外壁に多数の冷却フィンを設け,かつファンや走行により風速と風量を増加させ,また導風板により冷却空気をフィンの間に導き入れ,シリンダーの温度分布をできるだけ一様にしている。

内燃機関にはシリンダーとピストン,クランク軸と軸受,動弁機構など多くのしゅう動部分がある。これらの部分での摩擦損失を減らし機械効率を高め,また摩耗を減らして寿命を延ばすため潤滑が行われる。ほとんどがオイルポンプによる強制給油方式で,おもな油の通路は,油ポンプから主油管を経てクランク系軸受,シリンダー壁に至り油だめにもどるものと,主油管から弁駆動機構および各種補機を回って油だめにもどるものの二つである。自動車用・建設用機関などは機関の底が油タンクとなっており(湿式潤滑),航空用機関や大型ディーゼルエンジンでは油を排油ポンプにより機関外部の油タンクにもどしている(乾式潤滑)。オイルポンプの吸入側には金網製のオイルストレーナーを,吐出側にはオイルフィルターを取り付け,異物の混入を防止している。潤滑油は潤滑の役目のみでなく,燃焼熱の一部および摩擦熱の運搬も行うので,熱負荷が高い場合にはオイル冷却器により冷却する必要がある。

シリンダーの寸法には熱負荷,強度,燃焼などの問題から限度がある。また単シリンダー機関ではトルク変動やピストンなどの運動部分の不平衡慣性力が非常に大きい。しかし,シリンダーの数を増やせば総行程容積が増え,また各ピストンの動作および運動の位相を適当に選ぶことにより,上記の欠点を大幅に緩和できる。そこで従来各種のシリンダー配列(直列形,V形,W形,デルタ形,X形,H形,星形,水平形,水平対向形,倒立形など)およびシリンダー数(2~28)の組合せが現れたが,現在,例えば自動車用では直4,直6,V6,V8がもっとも多い。なお,特殊な内燃機関としてクランク軸と排気ターボ過給機,または排気タービンの軸を結合したものがあり,これを複合機関という。これは小流量・高効率に適している容積形機関と,大流量・大出力に適している速度形機関の長所を互いに生かそうとしたものである。すなわち,比容積の小さい,したがって小流量・高圧部の作動ガスの圧縮と膨張を容積形で行わせ,比容積の大きい,したがって大流量の低圧部作動ガスの圧縮と膨張を速度形で行わせ高効率・大出力を得ることをねらったものである。このほかに,ピストンが連接棒やクランク軸の拘束を受けず自由に往復運動して燃焼ガスを発生し,タービンにより出力を得るフリーピストン機関がある。

種類と特徴

内燃機関はさまざまな観点から分類できる。すなわち,点火方式からは火花点火と圧縮点火に,また燃料(ガソリン,LPG,アルコール,軽油,重油,二元燃料,天然ガスなど),冷却方式(水冷,空冷),作動方式(4サイクル,2サイクル),運動機構(往復動,ロータリー)によっても分類され,このほかにも例えば複合機関か否かの別,過給の有無および方式,シリンダー数とその配列,燃焼室形式または燃焼方式,燃料供給方式による区別もある。ふつうには点火方式と燃料によることが多く,火花点火機関にはガソリンエンジン,液化ガス機関,火花点火ガス機関などが属し,圧縮点火機関にはディーゼルエンジン(燃料は軽油,重油など),圧縮点火ガス機関,二元燃料機関などが属する。このほか,燃焼室の一部に高温部分(焼玉)を設け,燃料と空気の混合気をこの焼玉によって表面着火させる方式のもの(焼玉機関)もあるが,現在ではまったくすたれた。

内燃機関の第1の特徴は,熱効率が高いことである。すなわち前述のように内燃機関は動作が間欠的であり,燃焼室には高温と低温のガスが交互に出入し,したがって低温ガスによる冷却作用のため燃焼室壁温はサイクルの最高温度よりかなり低く保たれる。このため速度形の機関とは異なって材料の熱的強度に制限を受けることがなく,サイクルの最高温度を高めることができるので,熱効率は熱機関中もっとも高い(低速大型船用ディーゼルエンジンの熱効率は50%をこえている)。また同一量の空気で多くの燃料を燃やすことができるので,作動流体の流量当りの出力も大きい。第2は小型・軽量なことである。外燃式熱機関は作動流体を器壁を通して加熱・冷却するために大きな伝熱面を要するので,ボイラーやコンデンサーも含めた機関全体は容積・重量とも大きくなるが,内燃機関はこの伝熱面が不要であるから小型・軽量にできる。このほか,負荷の変動に対して回転力および回転速度の応答性が非常によく,始動時間も短いこと,出力範囲が広いことなどが長所としてあげられる。

一方,短所としては,自力で始動ができず,また低速トルクが低いことがあげられる。膨張仕事をする前に作動ガスを圧縮しておかなければならず,そのために始動時には外部から回転力を与えねばならない。また,ある回転速度以下では作動が不安定となるため動力が取り出せず,そのうえ低速における回転力も比較的低い。したがって始動装置や条件によりクラッチ,変速機が必要となる。このほか,動作が間欠的であり,また往復運動部分の慣性力のため,回転力が変動し,振動・騒音が発生すること,有害成分を含む排気が伴うこと,燃料が比較的高級な液体または気体に限られること,間欠動作であり,シリンダー容積にも限度があるため大流量の作動流体は処理できず,大出力用には不向きなことなどが短所といえる。

→ガソリンエンジン →ディーゼルエンジン

執筆者:染谷 常雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「内燃機関」の意味・わかりやすい解説

内燃機関【ないねんきかん】

→関連項目エンジン|気動車|機帆船|蒸気機関|シリンダー|デトネーション|動力|2サイクル機関|熱機関|排気量|ピストンエンジン|4サイクル機関

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「内燃機関」の意味・わかりやすい解説

内燃機関

ないねんきかん

酸化能力をもち作動流体となる気体(ほとんどが空気)の中で燃料を燃焼させ、高温・高圧となった燃焼ガスをシリンダーとピストン、またはタービンに作用させ機械的エネルギーに継続して変換する熱機関の一種。シリンダー内で燃焼させる往復動内燃機関としては、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、ガスエンジン、石油エンジンなどがあり、燃焼器で燃焼させる機関としてガスタービン、ジェットエンジン、ロケットエンジンなどがある。また中間的な内燃機関として、フリーピストン機関で燃焼させガスタービンで機械エネルギーに変換するフリーピストンエンジン、往復動内燃機関と排気タービンを機械的に結合した複合機関などがある。

使用燃料は気体、液体の2種がある。液体燃料では、気化器で気化させ供給する機関と、直接燃焼室に噴射される機関に大別される。点火は、往復動型では電気火花で点火するか、圧縮された空気の高温で自発点火するものに大別される。作動方式は往復動型では四行程式と二行程式がある。なお連続燃焼するガスタービンなどでは、始動時だけ点火し、あとは火炎保持装置で連続的に点火する。

[吉田正武]

化学辞典 第2版 「内燃機関」の解説

内燃機関

ナイネンキカン

internal combustion engine

構造は大略して気筒,弁,ピストンおよびクランク-連桿(かん)の部分からなり,作動流体自体のなかで燃料を燃焼させて機械的エネルギーを得る熱機関をいう.内燃機関は,空気と燃料との混合気体を気筒に吸入,圧縮し,電気火花で点火して燃焼させる火花点火機関と,空気だけを気筒に吸入,圧縮し,そのなかに燃料を噴射して燃焼させる圧縮点火機関の2種類に大別される.前者の種類には天然ガス,溶鉱炉ガスなどのような気体燃料を用いるガス機関,灯油・軽油・ガソリンを用いる石油機関などがある.後者の圧縮点火機関には,低速のものには重油が,高速のものには軽油が用いられている.内燃機関はほかの熱機関(蒸気機関,蒸気タービンなど)に比べて熱効率が高く,1馬力当たりの重量,体積が小さくてすむので,動力としてもっとも広く実用されている.馬力は工業上よく用いられる仕事率の単位で,0.7355 kW に相当する.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内燃機関」の意味・わかりやすい解説

内燃機関

ないねんきかん

internal-combustion engine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「内燃機関」の解説

内燃機関

ないねんきかん

1860年フランス人ルノアールが実用化に成功して以来,蒸気機関を圧倒し,ダイムラー・ベンツ・ディーゼルらの改良により,自動車時代を現出した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...