翻訳|heat engine

精選版 日本国語大辞典 「熱機関」の意味・読み・例文・類語

ねつ‐きかん‥キクヮン【熱機関】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「熱機関」の意味・わかりやすい解説

熱機関

ねつきかん

heat engine

熱の形で得たエネルギーを力学的仕事に変える装置。熱力学的にいうと、熱機関とは、高熱源から熱を吸収し、その熱の一部分を低熱源に放出し、それらの差だけの仕事を外部へなす操作を繰り返し行うものである。この仕事は普通は力学的仕事であるが、たとえば熱を直接に電気エネルギーに変える、いわゆる直接発電装置も熱機関である。

[沢田正三]

熱機関の基礎理論

熱機関には可逆的なものと不可逆的なものとがある。現実の熱機関はすべて不可逆熱機関である。一方、可逆熱機関は理想的なもので厳密にこれを実現することはできないけれども、熱機関の基礎理論は、可逆熱機関のうちのまたもっとも理想的なもの、すなわち理想気体を作業体とするカルノー可逆サイクルを行う熱機関の考察のうえに打ち立てられている。まず、理想気体の状態方程式と熱力学第一法則とから、温度がT2の高熱源から吸収する熱量Q2、温度がT1の低熱源へ放出する熱量Q1を正確に計算することができ、その結果Q2/2T2=Q1/T1という関係があることがわかる。外部へなす仕事WはW=Q2-Q1で与えられるから、この等式はW/(T2-T1)にも等しい。このサイクルの、したがってこの熱機関の効率ηの定義はη=W/Q2であるから、前の結果を用いてη=(T2-T1)/T2であることがわかる。一方、熱力学第二法則から導かれるカルノーの定理によると、一定の高熱源・低熱源の間に働く可逆熱機関の効率は、すべて等しく、かつこの二つの熱源の間に働く不可逆熱機関の効率よりかならず大きいということがいえる。結局、前述の効率η=(T2-T1)/T2という式は、温度T2の高熱源と温度T1の低熱源との間に働くすべての可逆熱機関の効率を表し、この二つの熱源の間に働く不可逆機関の効率はかならずこれより小さいということになる。

熱機関は外燃機関と内燃機関とに大別される。

[沢田正三]

外燃機関

外燃機関は、作業体である気体を熱機関の本体の外部で発生させるものである。そのもっとも代表的なものは1765年ワットによって実用化された蒸気機関である。これでは、まずボイラーにおいて石炭などの燃料を燃やして水から水蒸気をつくる。これを機関の本体へ送り、その圧力によりシリンダー内のピストンを運動させる。その際、弁室内の弁の作用により、ピストンが巧みに往復運動をする。動力機として使用するのには、ピストンをコン・ロッド、クランク・アームを通してクランク軸に連結し、ピストンの往復運動をクランク軸の回転運動に変換する。蒸気機関は蒸気機関車(SL)として、今日においても世界全体では重要な交通機関である。外燃機関としては蒸気タービンも実用化されている。

[沢田正三]

内燃機関

内燃機関は、機関の内部自身で、ガソリン、石油、重油などの燃料と空気とを混合したガスを燃焼させ、そのとき生じる高圧のガス、いわゆる燃焼ガスの圧力を利用するものである。動力発生の方式からは、次のように分けられる。

①ピストン機関 シリンダーの中でピストンが往復運動をする点では、蒸気機関と同じであるが、本体内に燃料の燃焼機構をもっている点が異なる。現在もっとも広く用いられているものはガソリン機関とディーゼル機関である。前者は、ガソリンを使用し、ガソリンを気化させ空気と混合するための気化器と、電気火花による点火装置とを備えている。後者は、重油あるいは軽油を使用し、空気がピストンで圧縮された状態にあるときに燃料が噴射されると、燃料が着火して爆発するもので、気化器や点火装置のかわりに燃料噴射装置を備えている。

②ガスタービン 空気圧縮機によって高圧となった空気と燃料噴射弁から噴射された燃料との混合物を連続的に燃焼させ、生じる燃焼ガスによってタービンを回転させるものである。タービンは、ケーシング(外胴)の内側に固定されたノズル羽根と、そのすぐ後ろにあってタービン軸(回転軸)に固定されたタービン羽根とからなる。また、熱効率がよくなるために、熱交換器がつけられている。

③ロータリー機関 ケーシングの内部に三角板状のローターが存在する。ケーシングとローターに挟まれた空間で燃料が爆発してローターが回転する。ローターの回転は、その内側に刻まれた歯車とかみ合った歯車をもつ回転軸の回転となる。

④ジェット機関 機関内部において燃料が空気中の酸素によって燃焼して生じる燃焼ガスを機関の後ろの口から噴出させ、その反作用として生じる推力(スラスト)で前方に推進するものである。これにはガスタービンを使用するものと、しないものとがある。前者にはターボジェット、ターボプロップ(プロペラを使用するもの)が属する。後者は、高速で飛行する際に生じる高圧の空気による燃料の燃焼を利用するのであって、流入空気に対する自動開閉弁があるパルスジェットと、それがないラムジェットとがある。

⑤ロケット機関 燃焼ガスを噴出させて推力を得る点ではジェット機関と同じであるが、機関内の固体あるいは液体の燃料が同じく機関内にある酸化剤から供給される酸素によって燃焼し、空気をまったく必要としない点が異なる。固体燃料としては過塩素酸カリなど(酸化剤は硝酸カリなど)、液体燃料としてはアルコールなど(酸化剤は液体酸素など)が使用される。ロケット機関の実現によって初めて宇宙飛行が可能になった。

[沢田正三]

改訂新版 世界大百科事典 「熱機関」の意味・わかりやすい解説

熱機関 (ねつきかん)

heat engine

原動機の一種で,熱(熱エネルギー)を継続的に機械仕事(機械的エネルギー)に変える装置をいう。熱機関はエネルギー変換の媒体として作動流体を必要とするが,この作動流体は,高熱源から熱Q1を受けて高温・高圧の気体となり,膨張時に外部に仕事をし,残りの熱Q2を低熱源にすてて元の状態にもどるという過程を繰り返す。この一連の過程をサイクルといい,このとき,サイクルの熱効率ηはη=1-Q2/Q1で与えられる。加熱の前に作動流体を圧縮すると低熱源にすてる熱量Q2が減り,熱効率はそれだけ上昇する。したがって現在の熱機関のサイクルには圧縮過程が必ず含まれている。高熱源および低熱源の絶対温度をT1およびT2とすると,この二つの温度の熱源の間で行われるサイクルのうち,熱効率が最大となるのはカルノーサイクルであり,その熱効率ηcは,ηc=1-T2/T1で与えられる。したがってその熱効率はT2/T1の値が小さいほど大きい。カルノーサイクルは理想的なサイクルであるが,現実の熱機関においてもこの事情は同じであり,通常T2は外界の温度で決まるから,T1が高いほど熱効率が大きくなる。

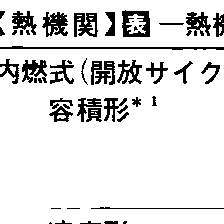

熱機関は作動流体の加熱方法により外燃式(外燃機関external combustion engine)と内燃式に大別される。前者は作動流体をボイラーなどの伝熱壁を介して外部から加熱する方式,後者は作動流体である空気と燃料の混合物を点火・燃焼させて加熱する方式である。また作動流体がサイクルの途中に液相と気相の間を変化するものを蒸気原動機,気相のみの場合を気体原動機という。作動流体のもっている熱を機械仕事に変換する作動方式からは,容積形と速度形に分類される。前者はガソリンエンジンやディーゼルエンジンのように作動流体の膨張仕事をピストンにより取り出す方式で,動作は間欠的になる。後者は作動流体の熱エネルギーを高速噴流の形の運動エネルギーに変え,これをタービンのように羽根車にふき当てて回転力として取り出すか,またはジェットエンジンのように直接後方に噴出させて推力を得る方式である。動作は定常流動型が主であるが,間欠流動型のものも特殊用途に使用される。また,低温熱源への放熱のしかたにより開放サイクル型と密閉サイクル型に分類することもできる。前者は内燃式熱機関のように膨張後の作動ガスを低熱源である大気中に放出し,自然冷却させ,新たに大気を取り入れるもので,1サイクル中にガス交換過程を伴う。後者は蒸気タービンや復水器付蒸気機関のように放熱を復水器の伝熱壁を介して行い,同一の作動流体を循環させて使用する(ただし復水器なしの蒸気機関は開放サイクルに属する)。以上おもなものをまとめて表に示した。

熱機関は,前述のごとく,加えた熱エネルギーの一部のみを仕事に変換し得,残りの熱はすてなければならない宿命をもつが,水車,風車など他の原動機と比べて可搬性に富み,また立地条件の制限が少なく,使用目的に応じて一定の限度内ではあるが任意の出力・性能のものを作ることができる。各種の熱機関の特徴はその作動原理により定まる。すなわち,外燃式はボイラーなどの伝熱面が不可欠であるため,構造が大型・複雑で出力当りの重量が大きくなるという欠点があるが,一方,燃料に関する制限が少なく,速度形(蒸気タービン)では石油,石炭などの化石燃料の化学反応熱以外に核反応の熱や,地熱,プラントの排熱なども利用されている。容積形外燃機関の一種である蒸気機関は低熱効率で出力当りの重量が大きいため,その使用は今日ではごく限られており,スターリングエンジンも,現在一部で開発中であるが小型のものや排熱利用など特殊用途に限られよう。内燃式は伝熱面が不要であるため小型軽量にでき,負荷変動に対する応答性もよく,したがって交通機関に適しているが,使用できる燃料の種類が限られ,とくに容積形の場合異常燃焼防止などのため比較的高級な燃料が要求される。また容積形は間欠動作であり,燃焼室が新気によって冷却されるため,材料の熱的強度からくる制限をあまり受けずにサイクルの最高温度を上げることができる。したがって,容積形は熱効率の点では速度形に勝る。しかし,大流量の作動ガスを処理できないので出力の点では速度形に劣る。なお,内燃式の熱機関を内燃機関と総称することもあるが,一般には内燃式の容積形のものを内燃機関という。

→内燃機関

執筆者:染谷 常雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「熱機関」の意味・わかりやすい解説

熱機関【ねつきかん】

→関連項目カルノーサイクル|原動機|COP

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「熱機関」の意味・わかりやすい解説

熱機関

ねつきかん

heat engine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「熱機関」の解説

熱機関

ネツキカン

heat engine

高熱源から熱をとり,低熱源に熱を与え,その差を力学的な仕事にかえて外に出す装置で,蒸気機関,内燃機関,蒸気タービンなどの種類がある.高熱源からの熱量をQ,外に出す仕事をWとするとき,熱機関の効率ηはW/Qで定義される.低熱源に与える熱量をQ′とすると,エネルギー損失のない理想的機関では

η = (Q - Q′)/Q

である.効率ηは高熱源からの熱を仕事にかえる割合を表し,その値が大きいほど熱量をむだに低熱源に移すことがないことを示す.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の熱機関の言及

【エントロピー】より

…自然界に起こる過程は,摩擦,熱伝導など不可逆過程が多く,したがって自然界(宇宙)を孤立系とみなせばエントロピーの総和はその極大値に向かって増加していることになる。可逆変化不可逆変化

[エントロピーと熱機関の効率]

エントロピーの概念を用いると,理想的な熱機関の効率ηを計算することができる。最大効率をもつ理想的な熱機関の効率ηは,エネルギー保存則と熱力学の第2法則より,エントロピーの変化をなるべく少なくして,外にとり出す仕事を最大にする過程,すなわち可逆過程に対する効率として求められる。…

【内燃機関】より

…熱機関は熱エネルギーを継続的に機械的エネルギーに変える装置であるが,必ずエネルギー変換の媒体として作動流体を必要とする。すなわち作動流体に高温熱源から熱を与え(加熱),その一部を膨張仕事として取り出し,残りの熱を低温熱源に捨てる(冷却)ことにより作動流体を元の状態にもどし(この一連の動作をサイクルという),これを繰り返す。…

【熱】より

… ランフォードに始まる研究は,仕事すなわち力学的エネルギーが熱に転化することを明らかにしたが,逆に熱から仕事をとり出す過程のほうの研究も,産業革命の主役,蒸気機関の改良という技術的要求から18世紀の半ばころから盛んになっていた。すでに1765年にJ.ワットは凝縮器を発明していたが,熱機関の理論的研究はS.カルノーによって始められた。彼は水が高いところから落下するとき水車を回すのと同じように,一般に熱機関では高温の熱源から低温のほうに熱素が移るときに動力が発生すると考えた。…

※「熱機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...