デジタル大辞泉

「仕事」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

し‐ごと【仕事】

- 〘 名詞 〙 ( 「し」はサ変動詞「する」の連用形から )

- ① すること。したこと。しなくてはならないこと。しわざ。また、からだを動かして働くこと。作業。

- [初出の実例]「これは面白く見所あり、上手しごととみゆ」(出典:遣送本近代秀歌(1209))

- 「善勝寺の大納言、故なく剥がれぬる事、さながら父の大納言がし事やと思ひて深く恨む」(出典:とはずがたり(14C前)二)

- 「父(とっ)さんが仕事(シゴト)をしかけて、今っから店(たな)へ行なさるって」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)前)

- ② それによって生計をたててゆくための職。職業。業務。

- [初出の実例]「Xigoto(シゴト)。〈訳〉つとめ、奉公また、手作業など」(出典:日葡辞書(1603‐04))

- 「七八年もすぎたら製茶養蚕がさかんになって老少婦女子(をんなこども)のよい職業(シゴト)さ」(出典:安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉二)

- ③ 事をかまえて、ふつうでない行動をおこすこと。また、悪事を働いたりたくらんだりすること。

- [初出の実例]「せっかく仕事をしかけたも、アノ死人を玉にして、大きな金をゆすり出すか」(出典:歌舞伎・お染久松色読販(1813)中幕)

- 「たぶん犯人は、まっすぐに金庫のある部屋にはひって行き、素早いところ仕事をしたものだらう」(出典:片棒かつぎ(1950)〈井伏鱒二〉)

- ④ 針仕事。裁縫。

- [初出の実例]「教たらちっとづつ縫物(シゴト)も出来やうと思ったが」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)二)

- ⑤ 力学で、ある物体に力を作用させその位置を移動させること。その量は力の大きさと動いた距離との積であらわされる。単位はエルグ、またはジュール。

仕事の語誌

( 1 )「仕事( )」という表記は既に室町時代中期の「文明本節用集」に見られるが、江戸時代の辞書には「為事」もあり、まだ表記が安定していなかった。明治時代以降になって、「仕事」にほぼ統一されるが、「仕」の字音シを借用した当て字表記と見られてきた。しかし、和語の漢字表記に「仕」が利用されていることは、「仕事」に限らず、「仕打ち」「仕立て」「仕舞う」といった語にも見ることができる。また、江戸時代の雑俳からはサ変動詞「する」の漢字表記に「仕る」が利用されている例を多く拾える。したがって、字音シの借用と見ることには問題がある。

)」という表記は既に室町時代中期の「文明本節用集」に見られるが、江戸時代の辞書には「為事」もあり、まだ表記が安定していなかった。明治時代以降になって、「仕事」にほぼ統一されるが、「仕」の字音シを借用した当て字表記と見られてきた。しかし、和語の漢字表記に「仕」が利用されていることは、「仕事」に限らず、「仕打ち」「仕立て」「仕舞う」といった語にも見ることができる。また、江戸時代の雑俳からはサ変動詞「する」の漢字表記に「仕る」が利用されている例を多く拾える。したがって、字音シの借用と見ることには問題がある。

( 2 )仕事の内容が様々なところから、近世から近代にかけての文献には、②④の例にもあるように、「職業(しごと)」「縫物(しごと)」「裁縫(しごと)」など漢字表記によって意味を明確にする方法が採られることがあった。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

仕事

しごと

運動の法則によれば、力が物体に作用するとその速度を変化させる。ベクトルとしての力を各瞬間ごとに、物体の運動の方向(速度の方向)の成分Ftとそれに垂直な成分Fnとに分けて考えると、Ftは速度の大きさ(速さ)を変え、Fnは速度の方向を変える働きをもつ。力の方向と速度の方向との間の角をθとすると、Ft=Fcosθと表されるので、θが90度より小さければこれは正になって物体を加速し、大きければ負になって物体を減速する(図参照)。ある時間力を加え続けたときの効果は、Ftと物体の動いた距離の積で表される。Ftが一定でないときには、物体の軌道を細分して、短い区間ごとにそのときのFtと動いた微小距離dsの積を求め、それを加え合わせれば(積分すれば)よい。これを力が物体にした仕事とよぶ。

運動方程式を用いると、物体に働くすべての力の合力のする仕事は、物体のもつ運動エネルギーの変化分に等しいことが導かれる。物体の質量をm、軌道上のA点とB点における物体の速さをVA、VBとすると、AからBまでの間に力のした仕事は

となる。

物体にいくつかの力が働いているときには、合力だけでなくそれぞれの力についての仕事を考えることができる。たとえば地上で物体を手で持ち上げたり運んだりするときには、手が物体にする仕事と、重力が物体にする仕事とを合計したものが、運動エネルギーの変化高に等しい。手でゆっくり持ち上げるとき、手は正の仕事をしているのに運動エネルギーが増さないのは、同時に重力が負の仕事をしているからである。鉛直上向きにz軸をとると、A点からB点までの間に重力のする仕事は、重力加速度をgとして、mgzA-mgzBと表され、Bのほうが高ければこれは負になる。手が物体にした仕事とこれとの和が運動エネルギーの変化高に等しいが、ゆっくり持ち上げて置いた場合にはVAもVBも0なので、結局手のした仕事はmgzB-mgzA(>0)に等しい。mgzを重力の位置エネルギーとよぶと、手のした仕事は(運動エネルギーの増加にはならずに)位置エネルギーの増加に費やされたことになる。

仕事は力の大きさと距離の積なので、その単位は、力の単位(N=kg・m/s2)と長さの単位mの積kg・m2/s2で表され、これをジュール(記号J)とよぶ。仕事の単位はエネルギーの単位と一致する。力に重力単位の重量キログラム(記号kgfまたはkgw)を用いると、仕事の単位はkgf・mとなる。1kgf・m=9.80665Jである。

[小出昭一郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

仕事

シゴト

work

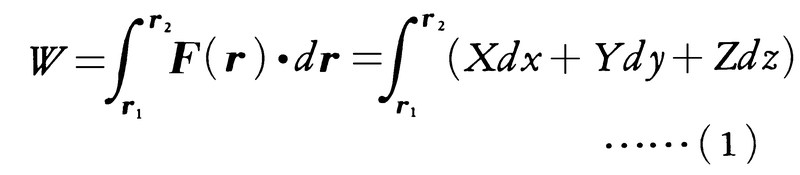

ある物体に力F(Fx,Fy,Fz)がはたらき,その物体がΔS(Δx,Δy,Δz)だけ動いたとする.力Fの大きさをF,ΔSの大きさをΔS,二つのベクトルの間の角をθとする.このとき,

ΔW = FxΔx + FyΔy + FzΔz = FΔS cos θ

をその力が行った仕事という.θ < π/2のときはΔW > 0で,その力は正の仕事を行ったといい,θ = π/2のときはΔW = 0で力は仕事をしていない.θ > π/2のときはΔW < 0で,力は負の仕事を行った,あるいは物体が力に逆らって仕事したという.物体にいくつもの力 Fi(i = 1,2,…)が作用しているときは,そのベクトル和を上のFと考えてよい.すなわち,

F = Σ Fi

1 N の力がはたらき,物体がその方向に(θ = 0)1 m 動くとき,その力が行った仕事は1 J である.

1 J = 107 erg

である.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

Sponserd by

仕事

しごと

work

力 f を受けて物体が s だけ移動するとき,それらの内積を力のした仕事 w といい,w=f・s=fs cos θ で表わす。 θ は f と s のなす角,f ,s はベクトル f ,s の大きさである。保存力だけが働くときには,ある系に力がなした仕事はその系の力学的エネルギーの増加に等しい。仕事はエネルギーと同種の物理量で,そのSI単位はジュールである。他の仕事の例には次のようなものがある。圧力 p によって物体の体積が v だけ増せば,圧力がなした仕事は pv である。電流 I アンペアが電気回路中の l ワットの負荷 (電灯,テレビ,冷蔵庫,電熱器,モータなど) に t 秒間流れるとき,電流がなす仕事は lt ワット秒である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

仕事

日本には独自の文化の中で生まれた様々な職業があります。その種類・内容は多岐におよんでいます。長い歴史の中で、途絶えてしまった職業もありますが、現在でも受け継がれている仕事もたくさんあります。それらは昔からの伝統やしきたりを重んじ、厳しい 修行を経て一人前になるといったものがほとんどです。現在のように文明が発展していなかった時代から受け継がれている仕事は、現代技術をもってしても及ば ない「先人の知恵」がふんだんに活かされています。一方、近年ではこれら伝統的な職業に従事している職人の高齢化が進み、職人の道を志す若者が減少している事が問題視されています。日本文化の西洋化に伴い、職人の活躍する場が少なくなっている事が理由の一つと考えられています。日本文化いろは事典では、仕事を「い」特徴、「ろ」歴史・起源、「は」技術・内容・しきたり、などといった内容でご紹介していきます。

出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の仕事の言及

【労働】より

…社会的存在としての人間が,その生存を維持するために行う活動を,生産と消費に大別することができるとすれば,[生産]を支える人間の活動が広義の労働であるといえよう。しかしこれはかなり一般化したとらえ方であり,この語の伝統的な用法の中では〈労働〉は〈仕事〉としばしば対置して使い分けられ,それは英語におけるlaborとworkの使い分け方にほぼ一致している。前者は多少とも労苦をともなう活動のニュアンスを,後者は多少とも積極的な成果を展望する活動のニュアンスをもって用いられるといえよう。…

【グルジェフ】より

…1912年からロシアで自身の秘教組織を構築し,20年代にはヨーロッパに渡って名を知られる存在となった。彼の教義は,人間を束縛する古い思考と感情を投げ捨てて高次の霊的自由を達成しようとするもので,それを実現するために〈ワークwork〉と呼ばれるシステムを提示した。重力と陋習(ろうしゆう)から肉体と精神を解放していく行法が含まれ,全体として今日の精神医学にいう集団療法,芸術療法を加えた西洋的禅が目ざされた。…

【労働】より

…社会的存在としての人間が,その生存を維持するために行う活動を,生産と消費に大別することができるとすれば,[生産]を支える人間の活動が広義の労働であるといえよう。しかしこれはかなり一般化したとらえ方であり,この語の伝統的な用法の中では〈労働〉は〈仕事〉としばしば対置して使い分けられ,それは英語におけるlaborとworkの使い分け方にほぼ一致している。前者は多少とも労苦をともなう活動のニュアンスを,後者は多少とも積極的な成果を展望する活動のニュアンスをもって用いられるといえよう。…

【エネルギー】より

…英語ではエナージーenergyという。

【エネルギー概念の発展】

[仕事と力学的エネルギー]

エネルギーの概念が確立したのは19世紀後半であるが,これと深いかかわりをもつ仕事の概念の歴史はずっと古く,すでに紀元1世紀ごろ,アレクサンドリアの[ヘロン]は,てこや滑車などの機械による仕事について,力に関する利得が速さまたは移動距離に関する損失で帳消しにされるということを述べている。これは現在仕事の原理と呼ばれるもので,詳しくいうと次のようになる。…

※「仕事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

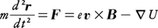

は,この質点のr1からr2への運動において獲得する

は,この質点のr1からr2への運動において獲得する と表されるが,この場合,

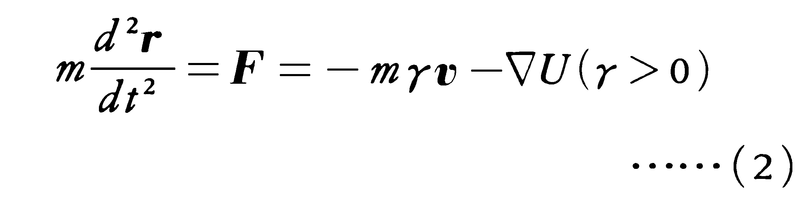

と表されるが,この場合, を作ると磁場Bによる寄与は(v×B)・dr=(v×B)・vdtより0となるので,磁場は質点(荷電粒子)に対し仕事をしない(この場合はハミルトン系に準ずるとみなされる)。次にFがポテンシャル性保存力以外に減衰項を含む場合,

を作ると磁場Bによる寄与は(v×B)・dr=(v×B)・vdtより0となるので,磁場は質点(荷電粒子)に対し仕事をしない(この場合はハミルトン系に準ずるとみなされる)。次にFがポテンシャル性保存力以外に減衰項を含む場合,

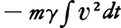

が含まれ,ハミルトン系の場合のような仕事の可逆性は失われる(事実,運動

が含まれ,ハミルトン系の場合のような仕事の可逆性は失われる(事実,運動