ウンカ

うんか / 白蝋虫

plant hopper

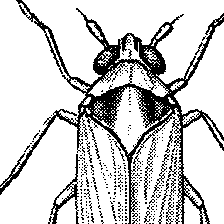

昆虫綱半翅(はんし)目ウンカ科Delphacidaeに属する昆虫の総称、またはウンカ科を含むビワハゴロモ上科Fulgoroideaの総称。また、農業害虫のウンカ類という場合には、ヨコバイ類まで含んで、より広く総称されることがある。なお、明治時代から、ウンカとヨコバイ類に「浮塵子(ふじんし)」という漢名をあてることが多かったが、中国でいう浮塵子は、群がる小さな双翅(そうし)目(カなど)の昆虫をさすので、誤用である。日本にはウンカ科の昆虫として100種以上が知られている。小さな昆虫で、体長5ミリメートル前後のものが多い。口吻(こうふん)は頭部の基部から生じ、触角は太くて短く、その先端に1本の剛毛を備える。はねは透明の膜質で、縦走する脈が明瞭(めいりょう)である。静止の際は、はねを屋根状に畳む。多くの種で、はねに2型が生じ、長翅型と短翅型がみられる。後脚の脛節(けいせつ)の先端に、可動の爪(つめ)形の距棘(きょし)を有することで、近縁の科から区別される。

[立川周二]

ウンカ科の種は、ほとんどのものがイネ科植物に寄生する。口吻の中に収まる細長く鋭い口針を、植物体に刺して汁液を吸収し生活する。植物上にあっては、自由に歩き回り、また跳びはねることもある。また、飛ぶこともあり、夜間に電灯にひかれて家屋内に飛来することがある。農業上、有害な種類が含まれるが、とくに日本のイネの害虫としてはセジロウンカ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカの3種が古くから著名である。その被害は、養液を吸収されることに起因するほかに、植物の病気の原因となるウイルスやファイトプラズマを媒介するので恐れられる。大飢饉(ききん)として知られる1732年(享保17)、1787~1788年(天明7~8)には、ウンカ類が大発生し、イネに大害を与えたとされる。近年の調査により、セジロウンカとトビイロウンカが、大群をなして太平洋や東シナ海の上空を移動することが観察された。この2種は、これまで日本国内の越冬が疑問視されてきたが、海外から遠距離を移動して日本に飛来し、これが発生源になることが判明した。このような移動するウンカは長翅型で、その産卵数は少ない。他方、長翅型の後に出現する短翅型は、飛ぶことはできないが、産卵を繰り返して、もっぱら増殖にあずかる。トビイロウンカが水田中で増えると、その被害は「坪枯(つぼが)れ」とよばれ、一部に集中して現れる特徴がある。前2種とは異なり、ヒメトビウンカは日本では一般に幼虫で冬を越す。その被害は吸汁による直接的なものに加え、イネ縞葉枯(しまはがれ)病のウイルスを媒介するので、より大害を被ることになる。

[立川周二]

ウンカ類の多くの種は、セミと同様な発音器をもつ。トビイロウンカの観察によって、雄と雌の振動が、配偶行動の重要な信号の役割を果たしていることが知られた。雄は、独特のパターンの振動をし、それが植物体を通じて伝わる。雌はその振動に応答し腹部振動をする。雄は雌の振動を感受して、雌の存在する方向を知り、雄は振動(発振)しながら雌に接近して交尾に至る。これらの振動の反復回数は、同種では一定し、種類によって異なっている。したがって、種類間で混乱することはない。産卵の際には、よく発達した産卵管を、葉の中肋(ちゅうろく)や葉鞘(ようしょう)の組織内に刺し込んで卵を産む。卵は約1ミリメートルのバナナ形で、数粒ずつ並べて産卵されることが多い。不完全変態をする昆虫であり、幼虫は5回脱皮を繰り返すと成虫となる。ウンカ類の天敵には、捕食性のカスミカメムシ(旧称メクラカメムシ)、ゴミムシ、クモ類などのほか、寄生性のハチやネジレバネ類などがいる。ネジレバネに寄生されたウンカは、腹部が膨らみ、ほぼ正常に生活するが、生殖器が中性化して生殖能力を失う。ウンカ科のほかに、ウンカの名がついた科として、ハネナガウンカ科、コガシラウンカ科、ヒシウンカ科、マルウンカ科などがあるが、ウンカ科ほど種類は多くない。

[立川周二]

害虫としての重要性から、ウンカ類の防除の歴史は古い。江戸時代には「注油法」が用いられた。これは、水田に鯨油、魚油、菜種油などを注入して害虫を払い落とし、虫体を油まみれとして窒息死させるものである。明治時代には石油を注入するようになったが、捕虫網での「すくい取り法」とともに、農薬散布以前は広く用いられた防除法である。除虫菊剤などの天然農薬散布を経て、第二次世界大戦後から今日まで、合成殺虫剤防除を主として行っている。ウンカ防除の要点は、発生源が海外にある種については、突発的な異常発生に備えて発生予察を重視し、使用する薬剤に対する抵抗性の発現も考慮されなければならない。

[立川周二]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ウンカ

半翅目ウンカ科Delphacidaeに属する昆虫の総称。古くは,群れて飛ぶ小さな虫を総称してウンカと呼び,雲霞,雲蚊などの字を用いた。〈浮塵子(ふじんし)〉をウンカにあてることもあるが,中国では小さな吸血性の双翅類を指し,まったくの誤用である。古名コヌカムシ。植物上にあって,ヨコバイ類とともに小型の吸収性の害虫として知られる。その加害は細長い口針を植物体に突き刺して,植物の汁を吸収するとともに,植物の組織を破壊して障害を残すことにある。さらに,植物の病気の原因となるウイルスやマイコプラズマを媒介することもあるので,被害を大きくする。1732年(享保17)や87-88年(天明7-8)におきた大飢饉は,イネを加害するウンカの大発生によるとされている。

日本からは約100種が知られている。体長5mm前後のものが多く,翅は透明の膜質で,縦の脈が明りょうである。後脚の脛節(けいせつ)の先端に可動の距(きよ)と呼ばれる付属物をもつことで,他の近縁の科から区別される。植物上にあっては,自由に歩き回り,跳びはねるので,英名をplant hopperと呼ばれる。種によっては,夜間に灯火にひかれて人家に飛来することもある。

ウンカの中で,セジロウンカ,トビイロウンカ,ヒメトビウンカLaodelphax striatellusはイネの大害虫として著名である。セジロウンカSogatella furciferaは7~8月に発生のピークがあるので〈夏ウンカ〉と呼ばれ,トビイロウンカNilaparvata lugensは9~10月に大発生するので〈秋ウンカ〉と呼ばれる。この2種のウンカは,これまでの懸命な調査にもかかわらず,日本国内における冬季の状態がわからなかった。しかし近年になって,太平洋や東シナ海上の調査船により,移動中のウンカの大群が見つかり,海外から日本に飛来することが判明しつつある。このウンカの長距離移動は,南西の暖かい風が連続して吹く気象条件により可能で,梅雨前線との関連が深いとされる。しかし海外における発生源までは,まだわかっていない。ウンカ類には翅の多型が発現し,形態的な差異ばかりでなく,生理的にも異なる個体が見られる。翅の長い長翅型は飛ぶことができ移動に適し,産卵数は少ない。翅の短い短翅型は飛ぶことはできず,産卵を繰り返して,もっぱら個体数を増やす。水田で増えたトビイロウンカの被害は,一部に集中して現れ,円形状にイネが枯れて倒されるので〈坪枯れ〉と呼ばれる。ヒメトビウンカは前2種とは異なり,幼虫で冬を越す。その加害は吸汁による直接的なものより,イネの〈しま葉枯病〉のウイルスを媒介してイネを枯らす害のほうが大きい。

これらイネを加害するウンカ類は特異な配偶行動をする。雄はセミと同様な発音器をもっていて発音をする。また交尾前の雌は腹部をこきざみに上下にふるわす。これら双方の振動は植物体を通じて互いに感受される。振動による交信を続けながら,雄は発信源の方向を知り,未交尾の雌に接近して交尾に至る。振動信号は規則的に反復する単調なパルス振動であるが,反復回数が同種内では一定し,種類によっては異なっている。したがって種間で混乱することはない。卵は1mmくらいのバナナ形で,雌は数粒ずつ,葉の中肋や葉鞘(ようしよう)の組織内に,産卵管によって産み込む。幼虫は5回の脱皮を経て成虫となる。

江戸時代には,ウンカの効果的な駆除法として〈注油法〉が行われた。これは水田に鯨油,魚油,ナタネ油などを注入して,ウンカやヨコバイ類を払い落とし,油膜で虫の気門をふさいで窒息させるものである。明治になって石油に変わったが,現在のような殺虫剤が使用されるまでは,広く用いられた駆除法である。ウンカ類の天敵としては,捕食性のメクラガメ類やクモ類,寄生性のハチ類やネジレバネ類がいる。ネジレバネ類に寄生されたウンカ類は生殖能力を失う。半翅類にウンカと名のつく他の科として,ハネナガウンカ科,ヒシウンカ科,シマウンカ科がある。これらとウンカ科,テングスケバ科,ハゴロモ科などをあわせてビワハゴロモ上科とされる。

執筆者:立川 周二

民俗

ウンカは発生すると広範囲に多数の虫が群飛して空を覆うほどになるので,軍勢の多いことの形容にも用いられ,作物の被害も顕著である。日本では近世中期以後とくに中部以西でその被害が大きかった。駆除には近世末以後は鯨油をふりまき,または火光によって集めて焼くことが行われたが,それ以前にはこれを怨霊のたたりと考え,もっぱらこれを追うために社寺の祈禱に頼るほか,この虫のいくぶんかを紙に包んで船に乗せ海や川に流し,わら人形をつくって村境まで鉦(かね)太鼓ではやしたてて送り,そこで次の村に渡すか,そこで人形を焼き捨てるなどの悪霊送りの形式をとってこの害を免れようとした。この人形を非業の死を遂げた人の姿として説明することもある。中国地方の村境の小字に雲鉦(うんかね),雲霞森などの地名が見られるのはこの虫送りの痕跡である。

執筆者:千葉 徳爾

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ウンカ

Delphacidae

半翅目同翅亜目ウンカ科に属する昆虫の総称。セミに似るが小型で,体長は翅端まで 5mm内外の種が多い。吻状の吸収口をもつ。一般に頭部は小さく,単眼は複眼の下方の頬にある。後肢脛節端に可動式の距をもつ。翅は多型となることが多く,同種でも長翅,中翅,短翅などに分けられる。イネの害虫として有名なものが多く,日本にはヒメトビウンカ,セジロウンカ,トビイロウンカなど約 100種が知られている。なお本科のほかに,ヒシウンカ,コガシラウンカ,ハネナガウンカ Derbidae,グンバイウンカ Tropiduchidae,マルウンカ Issidaeの各科に属する種も広く「ウンカ」の名で呼ばれている。 (→同翅類 , 半翅類 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

普及版 字通

「ウンカ」の読み・字形・画数・意味

【 火】うんか(くわ)

火】うんか(くわ)

【 価】うんか

価】うんか

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

ウンカ

半翅(はんし)目ウンカ科の昆虫の総称。セミに似るが,体長は10mm以下,触角の基部が太い点でヨコバイ類と異なる。日本に約100種あり,多くはイネ科植物を食べる害虫。セジロウンカ,トビイロウンカなどが代表種。なお農業害虫としてウンカという場合はシマウンカ科,テングスケバ科なども含めるのが普通。

→関連項目享保の飢饉|ダイアジノン

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のウンカの言及

【イネ(稲)】より

…第3にあげられるのは害虫の防除である。イネに大きな被害を与える代表的な害虫としては,ニカメイチュウと[ウンカ]類(トビイロウンカ,セジロウンカ,イナズマヨコバイ,ツマグロヨコバイなど)がある。ウンカ類はまた,先にあげたウイルス病を媒介することからも注意されねばならない害虫である。…

※「ウンカ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

火】うんか(くわ)

火】うんか(くわ) 武伝〕地を鑿(うが)ちて坎(あな)と爲し、

武伝〕地を鑿(うが)ちて坎(あな)と爲し、 火を置き、(

火を置き、( (ふ)せしめ、其の背を蹈みて、以て血を出だす。

(ふ)せしめ、其の背を蹈みて、以て血を出だす。 価】うんか

価】うんか

。

。