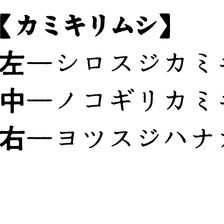

日本大百科全書(ニッポニカ) 「カミキリムシ」の意味・わかりやすい解説

カミキリムシ

かみきりむし / 天牛

髪切虫

longicorn beetle

long-horned beetle

昆虫綱甲虫目カミキリムシ科Cerambycidaeに属する昆虫の総称。俗にケキリムシ(毛切虫)ともいう。世界中に広く分布しており、3万種以上の種が知られている。日本でも現在700に近い種が産することがわかっている。

体長は小さいものは3ミリメートルぐらいのものがあるが、大形の種は南アメリカのオバケオオウスバカミキリTitanus giganteusのように20センチメートルにも達するといわれるものがある。日本産ではシロスジカミキリ、ヒゲナガカミキリが大きいが、朝鮮半島、東シベリアに分布する10センチメートルに達するウスリーオオカミキリCallipogon relictusが宮崎市付近で数匹採集されたことがある。体形は一般に長く、細長い種も多く、触角は頭の隆起上につき、長くて後方へ曲げられ、しばしば体長よりはるかに長い。大あごは頑丈で鋭く、名のように毛髪や糸、細枝などを切断できる。脛節(けいせつ)先端には2本の棘(とげ)があり、跗節(ふせつ)は5節で第3節が葉片状に広がり、その上に小さくて結節状の第4節がつく。

カミキリムシを捕まえると、前胸を動かして発音するが、これは、前胸背板の後縁と中胸背板にある細かい横線からなるやすり面をこすり合わせるためで、ノコギリカミキリ類では上ばねの側縁と後脚(こうきゃく)の腿節(たいせつ)をこすり合わせて発音する。成虫は枯れ木、倒木、伐採木や薪(まき)に多く、生木の幹や枝、葉にもおり、ハナカミキリなどのように花に集まるものも少なくない。また、一部に草地にすむものもある。幼虫は、卵を産み付けられた枯れ木や伐採木あるいは生木の幹や枝の皮下や材部に孔(あな)をあけて食害するものが大部分で、乳白色で前胸部が大きくやや幅広く、俗にテッポウムシ(鉄砲虫)とよばれる。これらは脚(あし)が退化し、腹部の上下にある平たいタコの吸盤状の瘤起(りゅうき)を使って運動し、孔をあけた木くずは孔から外へ出すことが多い。テッポウムシは日本では古くから癇(かん)の薬として用いられたが、熱帯域では原住民の食料の一つになっている。ほかに草本類につく種類では茎や根の内部を食害するアサカミキリやラミーカミキリなどがあり、竹材を害するものにはベニカミキリやハイイロヤハズカミキリなども知られ、農林業や園芸上の害虫が多い。最近もマツの枯死に関連してマツノマダラカミキリがマツノザイセンチュウを媒介することが明らかになり、その駆除が行われている。

カミキリムシ科の分類は、研究者により多少異なり数科に分けられることがあるが、普通次のように分ける。

(1)ノコギリカミキリ亜科 褐色から黒色、前胸の両側は稜(りょう)状になっている。ノコギリカミキリ、ウスバカミキリ、ベーツヒラタカミキリなどが含まれる。

(2)ニセクワガタカミキリ亜科 平たくて両側平行し、大あごは前方へ突出し、触角は短く数珠(じゅず)状。

(3)ケラモドキカミキリ亜科 南アメリカ産でカミキリらしくなく、触角はきわめて短い。一部は木のない地帯にすみ、雌は地面に穴を掘ってすむという。

(4)コウセンカミキリ亜科 東南アジアに少数の種が産し、もっとも原始的な類とされる。

(5)ホソカミキリ亜科 細長い種を含み、日本産はホソカミキリ、オオクボカミキリの2種。

(6)ハナカミキリ亜科 頭は首が普通細く、前胸は側縁がなく、多くは鐘形、大部分は花に集まる。アカハナカミキリ、ヨツスジハナカミキリなどかなりの種がある。

(7)マルクビカミキリ亜科 頭は首がくびれ、前胸は丸みがある。クロカミキリ、サビカミキリなど黒ないし褐色の種が多い。

(8)カミキリ亜科 頭は普通斜めに前方に傾き、中胸背のやすり面は二分されない。ルリボシカミキリ、アオカミキリ、トラフカミキリなどきれいな種類や形の変わったモモブトコバネカミキリの類などが含まれる。

(9)フトカミキリ亜科 頭の前部は垂直かそれ以上傾き、口は下向きにつく。科のなかで最大の群で約半数のカミキリはここに属する。シロスジカミキリ、キボシカミキリなど生木を害するもの、草本につくキクスイカミキリ、ラミーカミキリなどのほか多くが枯木につく。

[中根猛彦]

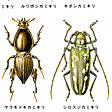

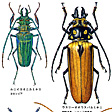

カミキリムシのおもな種類〔標本画〕

キボシカミキリ

キボシカミキリの幼虫

キボシカミキリの蛹

ゴマダラカミキリ

シロスジカミキリ

ミヤマカミキリ

ルリボシカミキリ

世界の甲虫(カミキリムシ、ゾウムシ)〔…