ハロゲン電球

はろげんでんきゅう

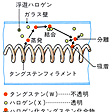

白熱電球の一種で、窒素、アルゴンなどの不活性ガスのほかに微量のハロゲン物質(ヨウ素、臭素、塩素などの単体またはその化合物)を封入したもの。1959年アメリカのツブラーEdward George Zubler(1925―2004)らによって、石英ガラス管内にタングステンフィラメントを装着し、不活性ガスとともに微量のヨウ素を封入した、両口金付きのヨウ素電球が発明された。日本では翌年から実用化されている。タングステンコイルのフィラメントに通電して、高温による熱放射による光を利用する。ハロゲン電球は、点灯中に蒸発したタングステンがフィラメントに戻るというハロゲン再生サイクルを利用しているので、ガラス球の黒化が少なく、一般電球より光束低下が少なくて効率が高い。

ハロゲン再生サイクルとは、以下のような繰り返しのことをいう。(1)点灯中の高温のフィラメントからタングステンが蒸発してガラス壁へ拡散する。(2)ハロゲンガスもフィラメント付近で熱分解して一部原子状態になっているので、これとタングステンが反応して、ハロゲン化タングステンの化合物をつくる。(3)ガラス壁が250℃(ヨウ素の場合。臭素の場合は170℃)以上であると、ハロゲン化タングステンは蒸気となり、対流、拡散によってフィラメント近くへ移動し、フィラメントの高温でハロゲンとタングステンが分解し、タングステンはフィラメントに戻る。これを繰り返しているので、フィラメントが細くなることや、ガラス球のタングステンによる黒化が防止され、光束低下が少なく、しかも寿命も長くなる。また、一般電球に比べ、フィラメント温度を高くして、効率をあげることもできる。

ガラス球表面に赤外反射膜を形成し、ガラス球形状をくふうすることによって、赤外線をフィラメントの加熱に再利用して効率を30%程度向上させたタイプも普及している。ハロゲン電球は発光部が小さいために、配光(光の広がり)のコントロールがしやすく、指光性光源としては効率が高いため、店舗などで普及している。しかし、2000年代に入ると、より効率の高い発光ダイオード(LED)照明製品に置き換わりつつある。

ハロゲン電球のガラス球は、高温に耐えるように石英ガラスを使用するが、硬質ガラスのものもある。一般照明用などの片口金の小型のもの(反射鏡付きもある)は、点灯方向が自由であるが、投光用などの細長い管形の両口金のものは、水平点灯のみに限られる。

ハロゲン電球は、小型のうえ高輝度である。また光色(色温度3000~3400ケルビン)、演色性も優れているので、一般照明用として、店舗のスポット照明、投光照明(スポーツ施設、工場など)をはじめ、スタジオ照明、映写機、光学機器、自動車前照灯、飛行場(誘導灯など)、集魚灯、複写機露光用光源などに使用される。

[小原章男・別所 誠]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ハロゲン電球 (ハロゲンでんきゅう)

tungsten halogen lamp

白熱電球の封入ガスとして窒素,アルゴン,クリプトンなど不活性ガスとともに微量のハロゲン物質(ヨウ素,臭素,塩素の単体のほかこれらの炭化水素化合物,水素化合物)を封入した電球。ヨウ素が多く利用され,ヨウ素電球ともいう。点灯中に蒸発したタングステンがハロゲン原子あるいは分子と結合してハロゲン化タングステンとなる。管壁温度が250℃以上になるように設計されていて,ハロゲン化タングステンは管壁に付着せずに,拡散または対流作用により再び高温のフィラメント付近でタングステンとハロゲンに解離し,タングステンはフィラメントにもどる。この循環作用をハロゲンサイクルと呼び,タングステンフィラメントの蒸発が抑制され,管壁がタングステンによって黒化するのを防止する。つまり,それだけ明るくて寿命の長い発光が実現する。フィラメントを入れるガラス球としては長い石英管が用いられており,一般照明用のほか投光用,写真用に広く採用されている。

執筆者:川瀬 太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ハロゲン電球

ハロゲンでんきゅう

tungsten halogen lamp

石英ガラス管球中に,タングステン・フィラメントを張り,不活性ガスと微量のハロゲンガスまたはハロゲン化合物を封入した白熱電球。フィラメントが高温に加熱されると,タングステン原子は蒸発して管の内面に付着するが,これにハロゲン原子が化合・気化してフィラメントのところへくると,高温のため分解してタングステン原子をフィラメント上に置去り,ハロゲン原子は再び管内を浮遊する。これをハロゲンサイクルという。この反応を繰返すので,管が黒化せず,光度の低下も少く,寿命が長い。また容積が,同一定格の電球に比べて 150分の1から 200分の1ぐらい小型になる。用途は広く,投光照明,航空滑走路灯,競技場照明,壁面照明などに利用される。また小型のランプを反射鏡およびレンズと一体化したシールドビーム型ランプは自動車の前照灯にも多く用いられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ハロゲンでんきゅう【ハロゲン電球】

白熱電球の一種。アルゴンガスなどとともに、微量のハロゲン物質を封入した電球。ふつうの白熱電球より寿命が長く、明るさの変化が少ない。照らされたものを美しく見せるため、店舗のスポット照明などに用いるほか、自動車の前照灯やナイター照明などにも用いる。◇「ハロゲンランプ」ともいう。

出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ハロゲン電球」の意味・わかりやすい解説

ハロゲン電球【ハロゲンでんきゅう】

ハロゲンランプhalogen lampとも。封入ガスとして窒素,アルゴン,クリプトンなどの不活性ガスとともに微量のハロゲン物質を加えた白熱電球。主に照明,投光,写真用に利用される。ハロゲンの存在によってタングステンフィラメントの蒸発が抑制されるため,明るくて寿命の長い発光が得られる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by