翻訳|Bali

共同通信ニュース用語解説 「バリ島」の解説

バリ島

インドネシア・ジャワ島の東約2キロにある島で、面積は東京都の約2・6倍、人口約390万人。イスラム教徒が9割近くを占めるインドネシアで唯一、住民の大半がヒンズー教を信仰。独自の文化が花開き「神々の島」とも呼ばれる。伝統舞踊の公演やビーチ・リゾートなどが人気で、日本や欧米などから多くの観光客が訪れる。2002年と05年には、日本人を含む多くの外国人観光客が死亡する爆弾テロが発生した。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「バリ島」の意味・読み・例文・類語

バリ‐とう‥タウ【バリ島】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「バリ島」の意味・わかりやすい解説

バリ島

ばりとう

Bali

インドネシア中南部、小スンダ列島の西端にある島。西は狭小なバリ海峡を隔ててジャワ島に対し、東は深いロンボク海峡を挟んでロンボク島に隣接する。また南岸はインド洋、北岸はバリ海にそれぞれ臨む。南北80キロメートル、東西150キロメートル、面積5561平方キロメートル、人口約324万9500(2001推計)。2002年10月12日、クタ地区において、東南アジアのテロ組織「ジェマー・イスラミア」(JI)の犯行とされる爆弾テロ事件が発生し、180人以上の死者が出た。

[上野福男]

自然

構造的にはアルプス造山帯に属し、全体的に山がちな地形をなす。島の北部を東西に走る山地は新期火山脈からなり、最高峰のアグン火山(3142メートル)をはじめ数個の火山が並立する。それらの火山の間には、バトゥール湖のほかいくつかの湖水や高原がある。山地の南斜面には多数の河川が流下しており、これらの河川はデンパサル付近に肥沃(ひよく)な沖積平野を形成している。海岸線は概して単調であるが、北東部の海岸は山地が海に迫っているため断崖(だんがい)の所もある。気候は乾燥度の大きいサバナ気候で、年降水量は北岸では1200ミリメートル、南岸では2000ミリメートルである。このような南・北海岸の雨量の差異は、土地の肥沃度に大きく影響し、また人口分布の差異をもたらしている。すなわち、火山岩の風化が著しく、地味(ちみ)の良好な南部の平野には水田が開け、インドネシアでも有数の人口稠密(ちゅうみつ)な地域となっている。これに対して北岸は、地味は劣り人口希薄で無人地帯さえある。集落は南岸の平野に集中している。北岸沿いにもほぼ一定間隔に集落が立地しており、それらを結ぶ島一周の道路が開設されている。また、内陸部にも3本の横断道路に沿って集落が立地している。

[上野福男]

歴史

バリ島の住民は第二次マレー系のバリ人で、早くからインド文化の影響を受けた。とくに、1527年東ジャワを中心に栄えたヒンドゥー教系のマジャパヒト王国がイスラム勢力に滅ぼされると、多数のヒンドゥー教徒がバリ島に逃れ、強力な土侯国を形成した。さらにオランダの侵略に対しても抵抗し、そのため全島がオランダに征服されたのは1908年のことであった。こうした歴史的背景のもとで、バリ島は、イスラム化されたインドネシアのなかで古いヒンドゥー文化の伝統をいまなお残している。

[上野福男]

産業

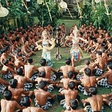

島の経済は農業と観光で支えられており、とくに観光収入の比率は大きい。バリ島は「神々の島」といわれるように4600余りのヒンドゥー教寺院が散在しており、それと宗教に根ざした同島特有の多彩な踊りは、世界各国から多くの観光客をよぶ強力な観光資源となっている。その観光の中心的存在は島都デンパサルである。デンパサルは肥沃な沖積平野に位置し、同島の政治、経済、文化の中心地である。また、南バリの土侯国の居城があった所で、その宮殿やヒンドゥー教寺院が多数残存している。街路沿いには木彫り細工、金・銀・銅細工、織物などの民芸品を売る店が軒を並べ、これらの多くが華僑(かきょう)によって営まれている。また国際観光ホテルも多数建設され、南郊約12キロメートルにはバリ国際空港があり日本から直行便が寄港している。デンパサルの南東郊6キロメートルには美しいサヌール・ビーチSanur Beachがある。バリ島でもっとも人気のある保養地で、海岸沿いには高級ホテルが多数建ち並ぶ。そのほか、おもな観光地を掲げるならば、バリ木彫りの細工で世界的に著名なマスMas、バリ絵画の中心をなすウブドUbud、優れた金・銀細工で知られるチェルクCelukなどの工芸品を産する村や初期バリ王朝の中心地で巨大なゴア・ガジャ(象の洞窟(どうくつ))があるベドゥルBedulu、ケチャ・ダンスで有名なボナBona、バリ島最大のケヘン寺院のあるバングリBangli、同島最古でしかも総本山のベサキ寺院で知られるベサキBesaki、大統領の夏の宮殿と美しい沐浴(もくよく)場で有名なタンパクシリンTampaksiringなどの名所がある。これらはすべてデンパサルの北および北東方向に散在している。また、島の北東部にそびえるバトゥール火山(1717メートル)の斜面には高原避暑地のキンタマニーKintamaniがある。眼下には青い水をたたえる神秘的なバトゥール湖があり、眺望はすばらしい。

一方、住民のおもな生業をなす農業は稲作が中心であり、全島の26%が水田である。その耕作法、灌漑(かんがい)、貯蔵に関しては、インドネシアのほかの民族と比較して高度な技術をもつことで知られている。とくに灌漑は、農民が治水農区組合(スバック)をつくり、水路の設置や管理を行う。水田景観もバリ島の風物で、とくに傾斜地の階段状水田はみごとである。稲作のほかにタバコ、コーヒー、コプラなどの栽培や牧畜が行われている。これらの農産物は重要な移・輸出品である。また、前記の木彫り、金属細工、織物などの伝統産業も外貨獲得の一役を担っている。

[上野福男]

住民

インドネシア共和国の小スンダ列島西端に位置するバリ島の住民の人口は2001年の推計値で約324万9500人であるが、このなかにはバリ島民以外にわずかながらジャワ人、中国人、インド人、ブギス人、マドゥラ人などが含まれる。民族別の人口は不明であるが、宗教別の百分率から推定すると、ヒンドゥー教徒が93%(1993)で、これがバリ人である。

バリ人は人種的にはモンゴロイド系であり、バリの言語はオーストロネシア(マラヨ・ポリネシア)語族のインドネシア語派に属している。歴史的に形成された社会階層と関連して敬語法が発達している。島中央部の山岳地帯の火山群は肥沃(ひよく)な火山灰をもたらし、豊かな降水量に恵まれたバリでは、雨は地下水として山を下り、豊富な水を水田に供給してきた。東南アジア大陸部にかつて栄えたドンソン文化(紀元前1世紀なかば~紀元後1、2世紀)がインドネシアに影響を与えた時、銅鼓(どうこ)とともに稲作の技術もバリにもたらしたと思われる。そしてヒンドゥー教のバリへの伝播(でんぱ)もこのころであったろう。

バリ島とジャワ島の東端との間の海峡が3キロメートル弱にすぎないこともあって、ジャワからのさまざまな影響を古くから受けているが、11世紀には、バリ島の王国は東ジャワの王国とのつながりが強まる。ジャワのマジャパヒト王国が1343年にバリ島を征服したと伝えられているが、14、15世紀のバリの歴史については明らかではなく、バリ島にこれを裏づける史料がない。18世紀初頭にバリの支配層が、自らの勢力を強めるために、自分たちはマジャパヒト王朝の末裔(まつえい)であるという架空の歴史をでっちあげたのではないかという説がある。

19世紀からバリ島に介入を始めたオランダは結局武力によって諸王家を滅ぼし、1908年にバリ全島を支配するようになった。オランダのバリ支配は1949年のインドネシア共和国独立まで続く。17世紀から18世紀の間にバリ島にはクルンクン王朝のほかに七つの小王国があり、その区分が現在のバリ島の八つの県のもとになっている。それはさらに郡に分かれ、その下に行政村がある。

この行政機構はオランダ植民地政府による行政区分をほぼ踏襲したので、伝統的な村――現在の慣習村――との関係がしばしば無視されている。このため、一つの行政村がいくつもの慣習村を含むことが多いが、ときには一つの慣習村が複数の行政村に分断されていることもある。慣習村はさらに普通いくつものバンジャール(集落)にわかれている。こういう集落は行政的な最小区分として行政村に所属する面と、慣習村の構成単位としての側面(集落の共同作業、成年式、婚姻、葬式のさいの相互扶助の実施)とを備えている。

バリ島民の生業は水稲耕作を中心とする農業であり、牛、水牛、豚、鶏などを飼っている。海に囲まれている小島であるが、大部分が農民で、漁業はあまり行われない。水田耕作には儀礼が行われるが、畑作、換金作物、果物栽培には儀礼は行われない。バリの親族組織は父系的だが、双系的な側面もある。一夫多妻が容認され、結婚後は妻は夫の家に移り住むが、その後も実家とのつながりが重視される。

バリ本来の社会階層は流動的で、実力しだいであったが、オランダの植民地政府は、バリ島民をインドと同じ様なヒンドゥー教徒とみなし、バリ人の位階をカーストの名のもとに固定してしまった。といっても、インドのようなカースト制が受容されたわけではなく、バリ島社会は現在四つのカスタ(インドのカーストに由来する語)に分かれているが、カスタはインドのそれと違って、最高司祭のカスタを除けば、職業との結び付きがないし、他のカスタの人との共食を禁ずる習慣もなく、違うカスタの者との婚姻の禁忌もインドほど厳しくない。バリで重要なのは、貴族層である上位の三つのカスタと、最下位のカスタ、スードラ(平民層)との区別である。スードラ層は人口の9割を占める。

バリ島民は歴史を通じて、かたくなにイスラムの浸透を拒否してきた。西暦紀元前後からヒンドゥー教はインドから直接、またジャワ経由でもたらされ、土着の文化が変容をこうむるとともに、ヒンドゥー教自体も土着の民俗宗教と融合して独自のバリ・ヒンドゥー教が形成された。祖先祭、通過儀礼、慣習村その他の集団の儀礼が盛んに行われ、貴族層は盛大に葬式・火葬を行う。最近では観光が盛んとなり、農民のなかに土産(みやげ)用の木彫りをつくる「にわか木彫り師」が増えている。儀礼や芸能はオランダその他外部からの影響を受け、変化をとげてきた。バリ文化全体も変化を続けるだろう。

[吉田禎吾]

『クンチャラニングラット編、加藤剛・土屋健治・白石隆訳『インドネシアの諸民族と文化』(1980・めこん社)』▽『吉田禎吾編著『バリ島民』(1995・弘文堂)』▽『吉田禎吾監修、中村潔・河野亮仙編『神々の島バリ』(1996・春秋社)』▽『管洋志著『バリ島大百科』(2001・TBSブリタニカ)』

改訂新版 世界大百科事典 「バリ島」の意味・わかりやすい解説

バリ[島]

Bali

インドネシアのジャワ島東方1.6kmの島。1州を形成し,8県,560行政村からなる。面積5621km2(東京都の約2.6倍)。人口315万(2000)で,バリ語を話すバリ族が大半を占める。島の中央部を東西に火山脈が走り,2000m級の山が連なる。東端のアグン火山(標高3142m)が最高峰で,聖なる山とみなされ,ふもとにブサキBesakih寺院がある。南部の平野は水稲作の行われる穀倉地帯で,人口密度も高い。南東季節風の吹く5~11月が乾季で,12~4月は北西季節風の吹く雨季である。サンゴ礁とこの季節風による荒波が海上交通を困難にし,バリが外界と比較的孤立した歴史的発展の道をたどる一因となった。

バリはインドネシアの中でもヒンドゥー教を奉じている唯一の地域であるが,ヒンドゥー教がバリ固有の基盤文化に影響を及ぼし始めた時期の確定は困難である。しかし現存最古の碑文が記された9世紀末には,インドからの直接的な影響がバリにしっかりと根をおろしていた。11世紀初めごろからヒンドゥー化したジャワ文化の影響が及び始め,ウダヤナUdayana王の勅令は古バリ語ではなく古ジャワ語で記されている。ウダヤナの子エルランガErlanggaが姻戚関係でジャワのクディリ国王になると(在位1019-42),政治的にもジャワとの関係が密接になった。しかし,両者の関係が本格化したのはジャワのマジャパイト王国がバリを征服した1343年以後で,16世紀初めにジャワのイスラム化によって同王国が滅亡するまで,バリはヒンドゥー・ジャワ文化の影響を受け続けた。同王国滅亡時にはジャワの貴族,僧侶,文人が大挙してバリに亡命してきたが,現在のバリ人の大半は〈マジャパイト王国民の末裔wong Majapahit〉と自負しており,たとえばバラモンは15世紀末ジャワから渡来したヒンドゥー教高僧ワオ・ラオWau Rauhを始祖とする綿密な系図を保持している。山岳部の一部住民が原バリ人Bali Agaとさげすみ気味に呼ばれているが,ヒンドゥー・ジャワ的文化の影響をあまり受けなかった点を除けば,他のバリ人と変わるところはない。ジャワがイスラム化した16世紀から,1908年にオランダ植民地行政に組み込まれるまでの期間,バリは外部から孤立した歴史の歩みを続け,北部を除いてバリ諸王国は独立を維持し,ヒンドゥー・ジャワ的な独特のバリ文化を発展させてきた。

バリ文化の中核をなすのはヒンドゥー教だが,教義よりも儀礼が重んじられ,その儀礼にもアニミズム,祖霊崇拝,呪術などバリ固有の基盤文化的な特質が根強く生き続けている。儀礼の根底には浄と不浄,神々と悪霊,山と海など一連の二元的対立や,色,数字のシンボリズムを重視する思考様式が存在している。生活の中心ともいえる寺院の祭においても,供物,ガムラン音楽,舞踊,祈り,バラモン僧(プダンダpedanda)の聖水による浄めなどとならんで,神がかりによるトランスが重要な役割を演じている。宗教的職能者としても,ヒンドゥー教僧侶とならんで,呪医balianや巫師sadegが社会・文化的に大事な役割を果たしている。

バリ人の社会,とくに村落を貫いているのはスクsekaないしスクフsekahaと呼ばれる構成原理である。スクとは単一の限定された目的ごとに専一の成員基準で構成される社会集団を意味するが,重要なのは次の5種の集団である。第1は寺院の信徒集団で,プロ・カヤンガン・ティゴPura Kahyangan Tigaと総称される3種一組の寺院の信徒からなり,共通の慣習法に従う慣習村desa adatを形成する(全バリで1200ヵ村)。第2は部落(バンジャールbanjar)で,共同居住を原則とする地域的,行政的な基本単位である。すべての儀礼yadnyaは原則としてこの成員が共同労働で行うため,この成員権なしにはバリ人は生きていけない。第3は水利組織スバックsubakで,成員は一つの水流から灌漑された水田占有者からなり,耕地の所有,管理に携わる。第4は父系的出自集団(ダディオdadia,リンティハンlintihan)で,2~4世代さかのぼった父系の共通の祖先を祭り,通過儀礼をともにする集団である。通常,同一ないし近隣の部落に居住する。さらに世代をさかのぼり,なかば神話的な共通の祖先を祭り,バリ全域に広がる集団はソロハンsorohanと呼ばれ,それぞれ称号と寺院(Pura Ibu,Pura Kawitan)をもっている。各ソロハンはいずれかのカーストwangsa,すなわちブラーフマナ,サトリア,ウェーシャ,シュードラに属している。前3者は一括してトゥリワンサと呼ばれ,人口の1/10を占めている。第5は任意に結成される私的なスクで,農業労働や芸能など特定目的のために結成される。

バリの経済は農業が中心で,産業別総生産比率では1970年代まで農業が過半数を占めた。その比率は減じつつあるが,一方で観光業が期待されたほどの伸びをみせていない。

執筆者:間苧谷 栄

美術

イスラム文化の浸透を免れたバリ島の美術には,古くからのインド的性格が残存している。それはインド伝来の仏教やヒンドゥー教に奉仕したもので,とくに古い時代に濃厚であり,時代が新しくなるにつれ,よりバリ島独自の土着的な性格の美術へと変化していく。インド色の濃い遺品としては,ペジェン出土の粘土製の奉納板や奉献仏塔がある。これらは碑文から8世紀ころのものとみなされるが,奉納板にはインドのパーラ朝美術を思わせる仏教尊像が表されている。さらにインド的なヒンドゥー教の石彫として,11世紀ころの作とみなされるドゥルガー女神(シバ神の配偶者)像が傑作としてあげられる。また,11世紀の重要なヒンドゥー教の遺跡として,シバ神を祭ったゴア・ガジャ石窟が注目される。この石窟の入口側壁に表された鬼面の浮彫と,石窟の前にある水浴場の女神像は,バリ島美術の代表的な作品とされる。とくに女神像にはもはやインド美術を脱した東部ジャワ美術からの影響が認められる。その他,遺跡としてパケリサン川の河岸にある石造の墓所も注目される。これはアナク・ウングス王(在位1049-77)とその妻の遺灰が納められた墓所と思われる。現代の寺院としては,アグン山のふもとにあるブサキ寺院が最も大きく,人々の信仰の場として重要視され,木造の高い重層の塔などが多く見られる。

執筆者:伊東 照司

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「バリ島」の意味・わかりやすい解説

バリ島

バリとう

Pulau Bali; Bali Island

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「バリ島」の解説

バリ島(バリとう)

Bali

ジャワ島の東隣の島。14世紀にジャワのマジャパヒト王国の影響下に入り,同王国滅亡後ジャワがイスラーム化した後も,その残存勢力がバリ島に移り,住民は現在もヒンドゥー教を保持。独自の言語と文字を有する。19世紀中葉から20世紀初めにかけてオランダの植民地支配に組み込まれた。「神々の島」「芸術の島」として1920年代より欧米人の注目を浴び始め,現在のインドネシア政府も観光開発に力を注いでいる。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のバリ島の言及

【オルバースのパラドックス】より

…オルバースH.W.M.Olbersが1823年に提起した宇宙の有限か無限かに関する設問。実はハリーE.Halleyがすでに1世紀前に提起したとの説もある。すなわち,宇宙が無限に大きく,しかも天体の数の密度が時間的空間的に一定ならば,空の明るさは昼夜の別なく無限大となるはずである。…

【海流】より

…1678年やはりオランダのキルヒナーはインド洋海洋図を刊行したが,その中には西向きの赤道海流およびアガラス(アグラハス)海流が明示されている。88年イギリスの天文学者E.ハリーはインド洋の季節風と共に変化する表層海流を示した。また北赤道海流と南赤道海流の間に赤道反流が流れていることも明らかにした。…

【彗星】より

…I.ニュートンは,すい星も万有引力の法則に従って運動し,その軌道は太陽を焦点とする放物線であると考え,その軌道計算法を発表した。E.ハリーはこの方法によって,それまで観測記録の残っているすい星の軌道を計算し,その結果,1531年,1607年,82年に出現した三つのすい星の軌道が非常によく似ていて,出現の間隔がほぼ76年であることから,これらは同一のすい星が繰り返し出現したものであると考え,次は1758年末か59年初めに再び現れるはずであると予言した。1758年12月25日夜,ドイツのアマチュア天文家パリッチJ.G.Palitzschがこのすい星の再現を観測し,周期すい星の存在が確認された。…

【生命表】より

…生命表との関係では,年齢別の死亡数をみる目が単なる数値として観察するのではなく,それを生みだした現実の社会生活とのかかわりあいで観察しようとする点で特徴点をもつ。一方,このような生命表の学問的な流れとは別個に,しかも独自に,数学の方向から生命表の近代的創造に貢献したのがオランダ人のウィトとイギリス人の天文学者E.ハリーである。前者は当時のオランダの財政危機を救うため,イギリスなどで行われていた生命年金を国家が行うという方策を考え,数千人の生命年金契約者から死亡法則を導いたとされ,これに由来する死亡表はグラントのそれより正確なもので,このためそれまでのウルピアヌスの生命表の方法はまったく用いられなくなってしまった。…

【生命保険】より

…ローマ帝政時代の埋葬費金庫,中世ギルドの疾病・死亡給付,古代イタリアの子女婚資給付制度,中世ヨーロッパの年金施設等々は,いずれも生命保険の先駆であった。17世紀に入って,1671年オランダのJ.デ・ウィットによる終身年金現価の算出,93年の天文学者E.ハリーによる生命表(ハリーの生命表,ブロツワフ表ともいう)の作成によって,合理的生命保険の基礎が与えられ,1762年に至って,生命表にもとづき,年齢に従って区別された保険料をもついわゆる近代的な生命保険会社エクイタブル・ソサエティSociety for the Equitable Assurance on Lives and Survivorshipがイギリスで設立され,64年から事業を開始した。 その後多くの生命保険会社が設立されたが,これらの近代的な保険会社は,みずからの経験を基礎とした経験死亡表の作成,保険料積立金の合理化,配当方法の適正化を進めて生命保険企業の合理性を高める一方,19世紀末には大衆のための簡易保険を始めた。…

【地球空洞説】より

…独自の科学的論拠(水平線が必ずしも弧を描いていないとする測量結果など)を提示する場合と,古代の空想的宇宙観や聖書の教えを擁護することを目的とする場合など,主張の動機はさまざまである。地球空洞説の始まりは,1683年にハリー彗星に名を残すハリーが唱えた説によるといわれ,彼は地球内部にそれぞれ火星,金星,水星と同じ大きさの内球があると説き,その地球内世界に生物が住むことも可能だろうと示唆して,北極に見られるオーロラは地下光が漏れ出たものと推測した。1818年にはアメリカの軍人シンメスJohn Cleves Symmes(1780‐1829)が南北両極に直径数千マイルの穴があいていると主張,その内部には地下世界が同心球状に存在し,地表の海は極の穴から内部に流れこんでいるとした。…

【天文学】より

…小惑星は現在(1983)2880個以上発見され,いずれも火星と木星との間に散在する。ニュートンと同時代のE.ハリーは〈ハリーすい星〉の研究者として著名であるが,同時に星の〈固有運動〉を発見した。彼はまたJ.フラムスティードに次いでグリニジ天文台の第2代台長となった。…

【天文台】より

…

[イギリスの天文台]

1675年チャールズ2世は,当時のイギリスが世界を制するために不可欠であった航海術の発展を重視し,船位確認の基礎になる恒星位置の精密な決定を主要研究テーマとして,ロンドン郊外にグリニジ天文台を建設した。初代台長のJ.フラムスティードに次いで2代台長をつとめたE.ハリーは,1705年ハリーすい星が周期すい星であることを見つけ,また18年にはシリウス,アークトゥルスなどの位置とT.ブラーエの観測値との差が,恒星の固有運動によるものであることをつきとめた。3代台長J.ブラッドリーも,光行差や章動の発見者として著名である。…

【保険】より

…その中で18世紀初頭にアミカブル・ソサエティAmicable Societyが今日の生命保険保険業に一歩近づいた形で事業を始めたが,掛金額は年齢に関係なく一律に定めていた。 一方,1693年に天文学者E.ハリーが近代的な生命表を作成した。そして1762年に設立されたエクイタブル・ソサエティ社Equitable Societyは,初めて死亡率を用いた年齢別保険料を採用し,科学的な保険制度を創始した。…

※「バリ島」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...