フェンシング(読み)ふぇんしんぐ(その他表記)fencing

精選版 日本国語大辞典 「フェンシング」の意味・読み・例文・類語

フェンシング

- 〘 名詞 〙 ( [英語] fencing ) ヨーロッパの剣術で軽い細身の剣を使うもの。中世以来戦闘や決闘に発達した。現在ではスポーツ競技。フルーレ、エペ、サーブルの三種目がある。オリンピック競技種目の一つ。

- [初出の実例]「フェンシングアアルトと云芸を見る。我国の撃剣に似て」(出典:航米日録(1860)六)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「フェンシング」の意味・わかりやすい解説

フェンシング

ふぇんしんぐ

fencing 英語

escrime フランス語

esgrima スペイン語

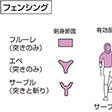

利き手に剣を持って相対する2人の選手が「突き」または「斬(き)り」の動作によって勝敗を争う競技。使用する剣によって、フルーレ〈fleuret〉、エペ〈épée〉、サーブル〈sabre〉の3種目があり、おのおの異なった剣とルールのもとに試合が行われる(フェンシングの公用語はフランス語、英語またはスペイン語であるが、審判用語はフランス語が使用されるため、フランス語表記は〈 〉で示す)。

[田淵和彦 2020年1月21日]

歴史

古くから人類は外敵から身を守るために、また、動物をとらえるために武器をくふうした。この武器は木製・石製の粗末なものから金属製のものにしだいに改善され、用途も個人の争いから種族間の戦(いくさ)の場にまで使用されるようになった。フェンシングは、このように古くから使用されていた武器から出発している。剣術は古代ローマ時代から中世キリスト教時代にヨーロッパ各地へ伝わり、騎士道の確立とともに著名な剣客たちが輩出し、高度な剣技を編み出すに至った。同時に刀剣もきわめて精巧なものがつくられるようになった。その後、16世紀中期以降、火器の発達に伴い、古来用いられた厚くて重い刀剣や、その剣法にも大きな変化がおこり、突くことを目的とする軽くて細身の剣ラピエール〈rapière〉が出現し、従来の両手で握る大刀と著しく形が変わった。そして剣法は18世紀ごろには貴族階級の教養の一部に加えられるようになり、しだいに戦闘的剣法からスポーツ的なものに変化した。さらに、1750年には金網のマスクが考案され、剣先にボタン〈bouton〉をつけることによって安全性が図られた。これら用具の改良が、スポーツ・フェンシングの発展に拍車をかけることになり、現代のフェンシング競技が誕生した。

フェンシングの国際的組織は、1913年11月にパリで開催された会議において、国際フェンシング連盟〈Fédération Internationale d'Escrime:FIE〉として設立された。2019年時点で153の国と地域が加盟している。フェンシングは、1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピック競技大会から正式種目として実施され、男子フルーレ、男子サーブルの個人戦が行われた。1906年からは世界選手権大会が開催されている。

日本においては、明治初年にフランス人の教官から軍隊の軍刀操法として指導を受けたのが最初である。実際に剣を使用したスポーツの形式は、1932年(昭和7)フランスでフェンシングを学び帰国した岩倉具清(ともきよ)(1907―1992)の手によって紹介された。1936年10月には同好の士を集めて大日本アマチュア・フェンシング協会が発足。同協会はフェンシング競技の普及に努め、各大学などに広まっていった。第二次世界大戦でその活動は中断されたが、戦後まもなく復興。1947年(昭和22)8月、森村義行(もりむらよしゆき)(1896―1970)を会長に日本フェンシング協会〈Fédération Japonaise d'Escrime:FJE〉として再発足。日本体育協会(現、日本スポーツ協会)に加盟申請をし、1949年10月に正式に加盟が承認された。1951年にはFIEへ復帰。続いて日本学生フェンシング連合も誕生して現在に至っている。国内最高の競技会は全日本選手権大会であり、1948年から開催されている。

国際的進出は、1952年の第15回オリンピック・ヘルシンキ大会に牧真一(まきしんいち)(1917―1977)が選手として参加したのが最初である。その後、日本代表チームとして初参加したのは1960年の第17回ローマ大会からである。1964年の第18回東京大会では男子フルーレ団体(田淵和彦(たぶちかずひこ)、大川平三郎(おおかわへいざぶろう)、清水富士夫(しみずふじお)、真野一夫(まのかずお)、戸田壮介(とだそうすけ))が4位に初入賞、1967年、1971年の世界選手権大会でもそれぞれ男子フルーレ団体が4位に入賞した。また2007年(平成19)の世界選手権大会で女子フルーレ団体が銅メダルを獲得。2008年の第29回オリンピック・北京(ペキン)大会では太田雄貴(おおたゆうき)(1985― )がフルーレ個人で銀メダルを獲得し、フェンシングでオリンピック初のメダリストとなった。続く2012年の第30回ロンドン大会では男子フルーレ団体が銀メダルを獲得した。なお太田は、2015年の世界選手権大会のフルーレ個人で日本人初の金メダルを獲得している。

2020年のオリンピック・東京大会(2021年開催)では、個人・団体ごとに男女各3種目が行われ、男子エペ団体が金メダルを獲得した。現在、世界の強豪国は、男女別・種目別によって異なるが、総合的にイタリア、フランス、アメリカ、ロシアなどである。

なお、パラリンピックでは、下肢に障がいのある人を対象とする車いすフェンシングが行われている。競技は、特製の競技の場ピスト〈piste〉に競技用の車椅子(いす)を固定し、競技者の腕の長さに応じて対戦者間の距離を決めてから始める。上半身のみで競技を行うが、使用する用具、有効面は健常者のフェンシング競技と同じである。

車いすフェンシングは1960年のローマ大会から正式種目となっており、日本は2000年のシドニー大会から2008年の北京大会まで3大会連続で出場している。2020年の東京大会(2021年開催)では、個人は男女各3種目(障がいの程度などにより、カテゴリーAとカテゴリーBに分かれる)、団体は3種目のうち男女別にエペ、フルーレの2種目が行われた。

[田淵和彦 2022年2月18日]

競技の種目・方法

フェンシングの試合は、3種目のそれぞれ異なった剣とルールによって行われる。

フルーレは鍔(つば)のついた柔軟な剣を使用する。エペとともに剣先で突くことだけを有効とする競技であるが、この種目には「慣習の武器」といわれる「攻撃の優先権」がある。先に正しく攻撃動作が行われたほうに攻撃の優先権が与えられ、優先権を奪われて防御側になった場合は、反撃して再度、権利を取り戻すという、攻撃―防御―反撃の展開が特徴である。このことは、防具が発達されていなかった時代に危険防止のためにつくられた慣習であるが、現在もルールの基本として適用されている。

エペはフルーレより大きな鍔のついた硬直な剣を使用する。この種目には古来の決闘様式が残されており、他の種目のように細かいルールに左右されず、突く時間の遅速が決め手となるので、相手より早く突けばよい。ただし、両選手がともに突きを受け、電気審判器が両方の突きを有効と記録した場合は、相打ち(クー・ドゥブル〈coup double〉)であり、ともに得点となる。攻防の優先権の慣習はない。

サーブルは、剣先で突くこと、剣身の斬り刃と峰の両方を使って斬ることを有効とする競技で、手をカバーする鍔のついた柔軟な剣を使用する。フルーレと同様、優先権が適用される。

フルーレの有効面は有効部分に金属線を織り込んだ、金属胴衣(プラストロン・メタリック〈plastron métallique〉、メタルジャケット)によって覆われた部分である。エペの有効面は衣服と用具を含めた身体全体、サーブルの有効面は金属線を織り込んだユニフォームと手袋、マスクの部分である。

[田淵和彦 2020年1月21日]

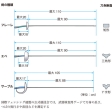

勝敗と試合時間

男女3種目ともプール戦〈poule〉(総当り)方式においては、5本(ポイント)勝負、最大3分間(実働)。エリミナシオン・ディレクト戦〈érimination direct〉(トーナメント)方式は、15本勝負、各3分間のセットを3回、最大9分間(実働)で行う。各セット間には1分間の小休止をとる。

勝敗のつかないまま時間が終了した場合、得点の多い選手が勝者となり、試合時間が終了したときの得点の数が記録される。両者同点の場合には、そのスコアのまま、抽選でどちらかに「優先権(プリオリテ〈priorité〉)」(アドバンテージ)を決定し、1分間(実働)の延長戦を行う。延長時間内にどちらか一方が有効な「突き(斬り)」を行った場合は、その選手を勝者とする。延長時間終了までに有効な「突き(斬り)」がなかった場合は、優先権をもっている選手が勝者となる。

団体戦(FIE公式戦)におけるリレー方式は、両チーム3名が総当りで9試合行い、各試合の得点をチームで引き継いでいくものである。第1試合は、一方の選手が5本先取するまで対戦し、第2試合は、一方が第1試合の得点との合計で10本を先取するまで対戦する。以下同様に、チームの合計得点が5本の倍数(5―10―15―20……)に達するまで対戦して、最大得点45本(5本×9試合)に達したチーム、もしくは規定時間終了時(各対戦時間は最大実働3分間)に多くの得点をあげたチームが勝利チームとなる。

主審のプレジダン・ドゥ・ジュリー〈président du jury〉(レフェリー)は、相対する選手を監視し、試合の指揮をとり、ルールに従って得点を判定する。用語はフランス語を使う。現在、国内外の試合では、判定の補助として「ビデオ判定システム」を使用している。団体戦・個人戦両方の種目で、試合をしている選手だけがビデオ再審を求める権利を有している。

選手の有効面への「突き(斬り)」は、突いた(斬った)選手側の有効ランプ(一方は赤、他方が緑)が電気審判器に表示される。同時の場合は両方の色ランプが点灯する。フルーレは有効面以外を突くと無効ランプ(白色)が点灯する。サーブルでは無効面への突き(斬り)は点灯しない。

[田淵和彦 2020年1月21日]

競技の場と用具

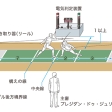

フェンシングに使用される競技の場はピストとよばれ、3種目の競技は同じピストで行われる。幅1.5~2メートル、長さは14メートル。ピストの後方にある境界線を両足で踏み越えた場合は、相手選手に有効な突き(斬り)の得点が一つ(1本)与えられる。試合開始は、中央線からそれぞれ2メートル離れた所に両選手が構える。

服装は、頭部を保護するために金属製の網目のマスクを使用し、安全性の点から強靭(きょうじん)な布地でつくられたユニフォームと防護用胸当てを着用する。女子の場合は、さらに胸当ての下に保護具(固い素材製)を着用しなければならない。そして剣を持つ手に手袋をはめる。電気剣を使用する場合、フルーレは有効部分に金属胴衣(メタルジャケット)を着用し、サーブルは両腕を覆った金属胴衣と電気を導通するマスクとサーブル用手袋を着用する。エペは、身体(胴体、手足、頭)や衣服、用具のどの部分を突いても有効であるため、規定のユニフォームを着用する。使用する剣は、フルーレは断面が矩形(くけい)で長さ110センチメートル以内、重さ500グラム以内で、この剣先にばねが入っており、500グラム以上の圧力を加えるとランプが点灯する。エペは断面が三角形で長さ110センチメートル以内、重さ770グラム以内、剣先のばねの強さは750グラムである。サーブルは断面がT字形またはY字形(刀身の先端部分は矩形)で、長さ105センチメートル以内、重さ500グラム以内と規定されており、この剣身全体に電気を流し、相手の有効面を突いたり斬ったりしたときに色ランプが点灯する。

[田淵和彦 2020年1月21日]

改訂新版 世界大百科事典 「フェンシング」の意味・わかりやすい解説

フェンシング

fencing

西洋の剣術をもとにしたスポーツ。白いユニフォームを着て金網のマスクをかぶり,片手に剣をもった剣士が台(ピスト)の上で1対1で突き,あるいは斬りを争う。使用する剣により,フルーレ,エペ,サーブルの3種に分けられる。

歴史

刀剣を操作する技術をみがくための訓練や模擬試合はきわめて古くから行われていたが,フェンシングの直接の起源は中世の騎士の技芸であり,15世紀ころ発生したといえる。それまでは重い剣を使って甲冑(かつちゆう)をこわす必要があったが,火器の発達で甲冑の重要性は減少し,かわって軽くてバランスのよい剣が求められるようになった。16世紀にはイタリアでラピエールrapièreと呼ばれる細身で長い剣が完成され,決闘に用いられた。こうして剣の操作の巧拙が生命を左右するようになると各地に剣の教師が生まれ,フェンシングが理論づけられて発展した。剣は片手の突き(クーcoup)が中心で,防御には短剣や楯,マントなどを使った。しかし練習も真剣を使って行ったため,相手の攻撃してきた剣はかならず払うこと(パラードparade),そのあとで反撃すること(リポストriposte)などの約束事が決められていった。これが現在のフルーレとサーブルの規則にも受けつがれているため,フルーレとサーブルは〈慣習の武器〉と呼ばれる。1653年にフランスのベスナールBesnardが指導書を発表し,左手の使用をやめ剣で相手の剣を払うことを説き,現在のフルーレの原型となった。フルーレfleuretということばも同書にはじめて現れるが,これは剣の先端にたんぽを付けたのを花fleurになぞらえたものである。1688年にはN.ディガンティが現在のファンデブー(突きfendez vous)や足の運びを開発し,近代フェンシングの基礎を築いた。おりしもルイ14世の時代で,宮廷人の服装も華美になり,剣もより短く軽くなったものが普及した。

18世紀後半にはラ・ボエシエールLa Boessièreが危険防止のための金網のマスクを発明し,フルーレの先端にボタンを付けたため,スポーツとしてのフェンシングが成立し,単純攻撃,リポストなどの技術が改善され再攻撃(ルミーズ,ルドゥブルマンなど)の技術が可能になった。また18世紀には騎兵の剣であるサーブルsabreがハンガリーからもたらされ,19世紀イタリアで突きと斬りの2要素のある技術として採用された。こうしてイタリア,フランス,スペインを中心にフェンシングが発達し,多くの名剣士が輩出した。19世紀後半には,慣習の多いフルーレに対する反動として,決闘そのままに体のどの部分をも攻撃できるエペépéeが生まれ,3種のフェンシングがそろった。1896年第1回アテネ・オリンピック大会でフルーレ,サーブルが種目となり,1900年第2回パリ大会でエペも加えられた。13年には国際フェンシング連盟Fédération internationale d'escrime(FIE)が結成され,21年から世界選手権大会を主催している。2007年現在,FIE加盟国・地域は123である。電気審判器の使用はエペが1934年から,フルーレが55年からである。競技においてはフルーレ,エペはフランスとイタリア,サーブルはハンガリーと伝統国が強かったが,60年代に入るとソ連やポーランドなどが進出するようになった。

日本のフェンシングは,明治初年に陸軍戸山学校でフランス人教官が片手軍刀術として紹介したのが最初といわれるが,スポーツとして行われるようになったのは1934年で,法政,慶応両大学,大阪YMCAにおいてである。大学リーグも結成され,おもに学生スポーツとして広まった。36年には大日本フェンシング協会が発足し,39年FIEに加盟したが43年解散した。第2次大戦後,47年日本フェンシング協会として復活,51年FIEに復帰,52年オリンピックに初参加した。全日本,学生,高校の各選手権大会も行われ,64年第18回オリンピック東京大会ではフルーレ男子団体4位に入賞した。2008年第29回オリンピック北京大会ではフルーレ男子個人で太田雄貴が銀メダルを獲得した。

競技

男女ともフルーレ,エペ,サーブルの3種があり,武器,規則もそれぞれ異なる。個人戦と団体戦があり,予選(グループ内の総当り)を経て,エリミナシオン・ディレクト(決勝トーナメント戦。個人戦は敗者復活戦を含む8人決勝)方式で行う。個人戦では,予選は3分間の5ポイント先取,決勝トーナメント戦は9分間(3分間,3ラウンド)の15ポイント先取で勝敗を決める。フルーレとサーブルでは同時命中の判定法が規則で定められている。競技は主審の〈アン・ガルド(構えて)〉の命令に続いて〈エト・ブ・プレ(よいか)〉の確認があり,〈アレ(始め)〉で開始される。

(1)フルーレ フェンシングの基本技となるもので,突きのみの種目である。得点となる有効面は相手の衿(えり)から下,ただし手足を除き,背部は腰の線までとし,この部分を覆う金属胴衣(メタルジャケット)を着用する。これは電気を伝導するように金属糸を織り込んだもので,電気審判器につながれる。剣も電気剣で,剣先は押しボタンのようになっており,最低0.5N(ニュートン)以上の圧力に反応する。有効打があれば突きを受けた側の色ランプ(一方が赤,他方が緑)が点灯し,無効打の場合は白ランプが点灯する。同一側に色ランプ,白ランプとも点灯した場合は無効である。点灯のたびに主審(プレジダン・ド・ジュリー)が〈アルト(やめ)〉をかけ,判定を下し,区別がつかなければやり直しを命じる。

(2)エペ 〈決闘の武器〉といわれ,どこを突いても有効となる。電気剣を使用し,剣先の圧力は0.75N以上で反応する。また,同時命中は1/25秒以内であれば双方に点灯し,両者とも得点となる。

(3)サーブル 斬りがおもな攻撃手段で,突きを併用する。有効面は上前身のすべてでフルーレより広い。剣の先1/3裏刃(みね)も使える。電気剣を使用し,メタルジャケット(両腕も含む)やマスクも含めて,腰より上のすべてに電気の通る装備を着用する。剣のどこかで相手の有効面に触れると,ランプが点灯する。

試合をするピストは図3のとおり。幅1.8~2mで,中央に中央線,そこから左右に警告線,境界線を引く。高さは12~15cmくらい(決勝戦用は50cm)で,上面にリノリウム,コルクなどを張るが,その上に地面を突いても電気審判器が点灯しないよう金属ピスト(リン青銅の網)を敷く。警告線に後足がかかれば,試合を止めて注意し,警告を受けた後に両足が境界線を越えると罰則の1本をとられる。ピストの幅を両足でふみ越えると,フルーレで1m,他は2m後退させられて構え直す。

執筆者:佐野 雅之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「フェンシング」の意味・わかりやすい解説

フェンシング

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フェンシング」の意味・わかりやすい解説

フェンシング

fencing

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のフェンシングの言及

【近代五種競技】より

…馬術,フェンシング,水泳,射撃,ランニングという性質の異なった5種の競技を1日で行い,合計得点で順位を決めるスポーツ。

[歴史]

古代オリンピック(前776‐後393)の競技種目の中に五種競技があり,第18回大会(前708)から実施された。…

※「フェンシング」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

七種とも書く。春の七草と秋の七草とがある。春の七草は「芹(セリ),薺(ナズナ),御形(おぎょう,ごぎょう。ハハコグサ),はこべら(ハコベ),仏座(ほとけのざ。現在のコオニタビラコ),菘(すずな。カブ)...