改訂新版 世界大百科事典 「プラズマ振動」の意味・わかりやすい解説

プラズマ振動 (プラズマしんどう)

plasma oscillation

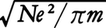

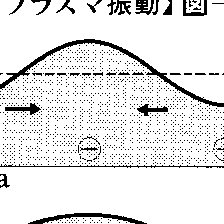

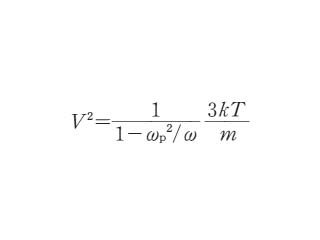

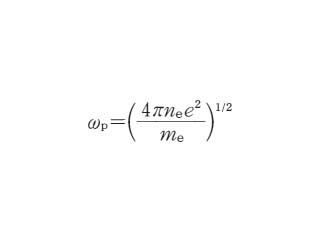

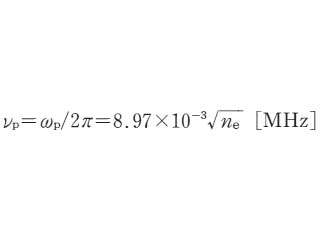

プラズマ中において,電気的中性の条件が局所的に破られたとき,これを回復しようとして生ずる振動運動。広義のプラズマには多くの種類があるが,プラズマ振動はそれらに共通の現象である。たいていのプラズマは電子と正イオンとからなるので,この場合について説明する。正イオンは電子に比べてずっと重く,プラズマ振動に際してもその動きを無視でき,ただ一様かつ静止した正の電荷分布を形成する。通常の中性プラズマでは,電子の負電荷がちょうどこれを打ち消している。これに対して,電子の密度が例えば図のaのように空間的に波立ったりするとプラズマ振動が発生する。この場合,電子密度の変動に応じて,図に示されているような空間電荷が生ずる。その結果矢印のような電場が生じ,電子はこれと逆向きの力を受け加速されて動き出す。このため電子密度の波はしだいにならされていく(図のb)。一方,電子は加速され続け,図のcの状態で最大速度に達する。状態aでの電気的位置エネルギーが運動エネルギーに変化したわけである。電子の運動はその運動エネルギーがすべて電気的位置エネルギーに変わる図のdの状態で停止し,この後,逆の経過をたどって(d→a)aに戻る。このような集団的振動運動がプラズマ振動である。その振動数νP(プラズマ振動数)は,波長にはほぼ無関係で, (CGS単位)となる。ここでN,e,mはそれぞれ単位体積当りの電子数,電子の電荷および質量である。νPはプラズマ中での電磁波の伝搬にとって重要な振動数で,これ以下の振動数の電磁波はプラズマ中を伝搬できず,入射しても全反射される。例えば大気上層の電離層の場合,Nは107cm⁻3程度で15m以上の長波長の電磁波は反射される。金属中の伝導電子も一種のプラズマであるが(固体プラズマ),Nが非常に大きいため,νPも大きく紫外線の振動数領域になる。このようにνPが大きい場合,量子効果が重要となる。すなわちプラズマ振動のエネルギーは連続的でなく,hνP(hはプランク定数)ごとの塊に量子化される。この塊を一種の粒子のように考え,プラズモンplasmonと呼ぶ。高速電子線が金属膜を通過する際,プラズモンの発生が観測される。

(CGS単位)となる。ここでN,e,mはそれぞれ単位体積当りの電子数,電子の電荷および質量である。νPはプラズマ中での電磁波の伝搬にとって重要な振動数で,これ以下の振動数の電磁波はプラズマ中を伝搬できず,入射しても全反射される。例えば大気上層の電離層の場合,Nは107cm⁻3程度で15m以上の長波長の電磁波は反射される。金属中の伝導電子も一種のプラズマであるが(固体プラズマ),Nが非常に大きいため,νPも大きく紫外線の振動数領域になる。このようにνPが大きい場合,量子効果が重要となる。すなわちプラズマ振動のエネルギーは連続的でなく,hνP(hはプランク定数)ごとの塊に量子化される。この塊を一種の粒子のように考え,プラズモンplasmonと呼ぶ。高速電子線が金属膜を通過する際,プラズモンの発生が観測される。

執筆者:黒沢 達美

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

で与えられる(CGS単位)。…

で与えられる(CGS単位)。…