日本大百科全書(ニッポニカ) 「ホタル」の意味・わかりやすい解説

ホタル

ほたる / 蛍

firefly

昆虫綱甲虫目ホタル科Lampyridaeに属する昆虫の総称。広く世界に分布しており、およそ2000種が知られているが、とくにアジア、アメリカの熱帯地域に種類が多く、日本にはこのうち40種余りが産する。ホタルといえば一般には発光するものと思われているが、ほとんど光らない種が多く、日本産でよく光るのは10種ほどである。ホタルは体長4~30ミリメートル前後の小・中形の甲虫で、体は普通多少とも長めの楕円(だえん)形、両側がほぼ平行の種類が多いが、海外には卵形などの種類もある。一般に体は軟弱で、とくにオバボタルのように扁平(へんぺい)な類で著しい。色彩は日本では黒色で前胸が淡紅色の虫を思い浮かべるが、全体が黄色のもの、はね先が黒いもの、黒くて外縁が黄色のものなど、黒色ないし褐色と黄色ないし赤色の2色の組合せのことが多い。発光器がある腹部後方の節は普通淡黄色ないし淡紅色。扁平な種類は普通、頭が前胸下に隠れ、マドボタル類などでは前胸の前方に1対の透明部をもち、雌ははねが退化して上ばねは小片となり、幼虫型を呈することが多い。ツチボタルglow-worm (ver luisant)とよばれるのは、このような雌と発光する幼虫をあわせたものであろう。触角は普通左右が基部で接近しており、糸状ないしのこぎり状が多いが、櫛(くし)状や両歯の櫛状のこともある。中脚の左右の基節は近接し、発光器は腹部後方の2節前後にある。成虫は普通ほとんど摂食せず、雌は草の根際(ねぎわ)やコケ、または湿った土上や土中などに産卵する。

[中根猛彦]

生態

卵は一般に黄白色で球形、種類によっては雌の体内にあるときから発光しているのが認められる。幼虫は一部を除いて陸生で、昼間は林間の落葉下や石下などに隠れ、夜間活動する。おもにカタツムリなど貝類に鋭い大あごでかみつき、大あごの細溝を通じて消化液を注入し、液状にして吸い込むが、その際にカタツムリなどは麻酔される。種類によってはミミズやヤスデなどを襲うものもあるという。成虫が発光する種類は幼虫も発光し、普通第8腹節に1対の発光器があるが、成虫がほとんど光らないクロマドボタルなど、昼間活動する種類でも幼虫が光るものが多い。俗にクサボタル(草蛍)とよばれるのはこれらの幼虫であろう。日本にいる種類の生態は、近年、大場信義(おおばのぶよし)らによって大幅に明らかにされつつあるが、夜行性の種類は昼行性のものに比べて、目が大きく、また触角は短くなる傾向がみられるという。日本の代表的ホタルであるゲンジボタルとヘイケボタルの幼虫が水生であることはよく知られているが、腹部各節の両側に二またになった気管鰓(さい)をもち、おもにカワニナ、ヒメモノアラガイなどの淡水巻き貝を捕食する。古くミズボタル(水蛍)とよばれたものは、このような水生の幼虫であって、老熟すると岸に上陸し、土中に小室をつくって蛹(さなぎ)になる。陸生の種類では切り株や草の根際などの土中や隠れた場所で蛹となる。蛹も発光する。

ホタルの生活史は、日本産ではかなり調べられてきたが、陸生の種類ではまだ不明の部分がある。水生のゲンジボタルでは卵から成虫まで普通1年、ときに2年以上を要し、一例では、成虫(6月中旬)→産卵(6月下旬)→孵化(7月上旬)→老熟幼虫(翌年5月上旬)→蛹(5月中旬)→成虫となっており、成虫期間は10~15日前後である。多産地では雨の降る暗夜に老熟幼虫が光りながら一斉に上陸するのが観察できるという。このような場所では成虫の群飛もみられ、それには古く蛍合戦という表現がある。

陸生の種類ではヒメボタルを飼育し、産卵(7月中旬)→孵化(8月下旬)→蛹(翌々年5月下旬)→成虫(6月上旬)と2年を要した記録があるが、暖地では1年の可能性もあるという。アキマドボタルでは秋に産下された卵が越年して5月に孵化し、その後、早いものでは4か月で成虫になるという。一般に周囲の状況によって幼虫期間が変化するらしく、幼虫は飢餓によく耐えるという。

[中根猛彦]

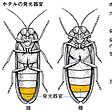

発光

ホタルの発光もほかの生物と同様に、ルシフェリンがルシフェラーゼの存在下で酸素と反応しておこるが、アデノシン三リン酸(ATP)とマグネシウムイオンも必要な点でほかの生物と違っている。光の色は普通黄色ないし黄緑色、ときに橙(だいだい)色、波長は500~700マイクロメートル前後であるが、主としてルシフェラーゼの種類で色が決まることが、アメリカのホタルで確かめられている。ホタルの光が熱をほとんど伴わない効率のよい「冷光」であることはよく知られている。これに関与する物質は水溶性で、乾燥したホタルの死体は光らないが、水に浸すとふたたび発光する。

成虫の発光器は、種類によって違うが、基本的には外表に透明なクチクラ層、その内側に大きな発光細胞の層、その奥に尿酸塩の顆粒(かりゅう)を含んで白く不透明な反射細胞の層がある。発光細胞層には、神経と気管の末端が入り込んでおり、光の点滅は脳で調節され、気管末端の開閉で空気の供給が加減されるらしく、ゲンジボタルなどは1分間に70~80回も点滅するが、単純な発光器をもつアキマドボタルなどは持続的に光る。一般に幼虫・蛹の発光は持続的である。成虫の発光器の細胞は幼虫期の脂肪体に由来するといわれ、幼虫の発光器を取り除いても、成虫には発光器ができるという。発光が交尾のための雌雄の合図であることは以前から推測されていたが、雄が雌の光に誘われ、雌は雄の光に反応して発光することが確かめられており、北アメリカ産のある種の雌は他種と類似した発光によって、その雄を誘って捕食することが報告されている。東南アジアやニューギニア島には特定の木に無数の同種ホタルが集合し、同時に明滅を繰り返すことが知られているが、これも性行動と関連があるようである。また、種類によってさまざまな発光パターンを示すものもある。昼行性で発光が微弱ないし認められないものでは、性フェロモンが雌雄間の誘引に重要であると考えられている。なお、東南アジアには幼虫が10センチメートルに達する大型のホタルがいる。

[中根猛彦]

日本産のホタル

代表的な日本のホタルはゲンジボタルとヘイケボタルであるが、体長がそれぞれおよそ15ミリメートルと8ミリメートルと違う。そのほか前胸背面中央の黒い縦条がヘイケボタルでは太いが、ゲンジボタルでは細くて中央で横に突き出ている。分布もゲンジボタルが本州から九州と対馬(つしま)、ヘイケボタルが北海道から九州と東シベリアなどと異なる。前者は幼虫が比較的きれいな流れにすみ、成虫が5~7月ごろ産地ごとに一斉に現れるのに対し、後者では幼虫は緩い流れや水田、池沼など止水にいて、成虫は6月ごろからばらばらに出現し、ときには秋に現れてアキボタルとよばれることがある。両種とも河川の改修や汚染、農薬散布、餌(えさ)になる貝の絶滅などで激減したが、近年は農薬の規制や環境保護などの影響で多少回復したようであり、人工増殖も行われている。

幼虫が陸生の種類では、色彩がゲンジボタルとヘイケボタルに似て前胸背部前縁に半円形の黒い紋のあるヒメボタルが、近年名古屋城付近で大発生し、話題となったが、近縁のツシマヒメボタルは対馬にいる。体の扁平な類のクロマドボタル、オオマドボタル、オバボタルなどは発光が微弱で昼行性であるが、よく発光するアキマドボタルは対馬、朝鮮半島に産し、秋に成虫となり、雌は幼虫型。琉球諸島(りゅうきゅうしょとう)にいて秋から冬に出現するオオシママドボタル、ミヤコマドボタルと近縁である。このほか、小形のホタルで発光するものはクロイワボタル、ヤエヤマボタル、キイロスジボタル、オキナワスジボタルがあり、すべて南西諸島に産し、昼行性のものにはヒメホタルモドキの類や雄の触角が両歯の櫛状のムネクリイロボタルなどがある。1981年(昭和56)、琉球諸島でクシヒゲボタルが3種発見された。

[中根猛彦]

民俗

ホタルが人間の霊魂の姿であるという伝えは多い。古く『後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)』(神祇(じんぎ))に、「物思へば沢の蛍も我が身よりあくがれ出づる魂(たま)かとぞ見る」という和泉式部(いずみしきぶ)の歌があり、ホタルを身体から遊離した魂であると詠んでいる。伝説にも、非業の死を遂げた人の怨霊(おんりょう)がホタルに化した話は多い。蛍合戦で知られる宇治川では、源頼政(みなもとのよりまさ)の霊がホタルになったと伝える。高知県や熊本県には、旧暦5月の繁殖期のホタルを特別視し、4月末過ぎからホタルとりを忌む土地があった。夏の夜のホタルとりは人々に親しまれているが、その際のホタルを呼び寄せる歌は独特の形式をもつ。類似の歌は中国にもあり、『楚辞(そじ)』の「招魂」などと同じく、招魂歌の形式をとることが指摘されている。中国では、浙江(せっこう)省や福建省に、ホタルは人間の魂の化したものとの信仰もあり、晋(しん)代の『志怪』も悪魔的なものの霊がホタルに化したという。ホタルとりの歌は、本来、祟(たた)りをなす悪霊を鎮めるための歌であるかもしれない。静岡県には、ホタルは恨みを残して死んだ老婆の霊魂であるとし、その老婆の名を呼んで招くが、ホタルが近づくと恐れて、「近い、近い」といって追うという例がある。

[小島瓔 ]

]

文学

『日本書紀』神代下に、「蛍火の光(かかや)く神」とあり、夜光る不気味なさまの形容に用いられた。『万葉集』には、「蛍なすほのかに聞きて」(巻13)と、枕詞(まくらことば)として一例みえる。蛍雪の故事はすでに、『懐風藻(かいふうそう)』に「少(わか)くして蛍雪の志無く」(「述懐」丹墀広成(たじひのひろなり))とある。平安時代に入って、『古今集』の「明け立てば蝉(せみ)のをりはへ泣き暮らし夜は蛍の燃えこそわたれ」(恋1)のように、恋に身を焦がすという形で和歌に詠まれる例が多い。和泉式部(いずみしきぶ)の前出の歌も、貴船明神(きぶねみょうじん)の伝説と結び付いてよく知られる。『伊勢物語(いせものがたり)』には、蛍を死者の魂に見立てる話がある。『源氏物語』「蛍」には、光源氏が玉鬘(たまかずら)を蛍の明かりで照らして兵部卿(ひょうぶきょう)の宮を悩ませる場面があるが、同じような趣向は『伊勢物語』や『うつほ物語』「内侍督(ないしのかみ)(初秋)」にもあって、優雅な王朝趣味といえる。『枕草子(まくらのそうし)』巻頭にも、「夏は夜、……闇(やみ)もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし」とある。『古今六帖(こきんろくじょう)』6・虫や『和漢朗詠集』夏にも「蛍」の題がみえる。『十訓抄(じっきんしょう)』1や『今物語(いまものがたり)』には、蛍の詩歌を口ずさむ風雅な女房たちの姿をかいま見する話がある。季題は夏。「大蛍ゆらりゆらりと通りけり」(一茶)。

[小町谷照彦]

『神田左京著『ホタル』(1935・日本発光生物研究会)』▽『南喜一郎著『ホタルの研究』(1961・太田書店)』▽『中根猛彦・大場信義著『ホタルの観察と飼育』(1981・ニュー・サイエンス社)』▽『大場信義著『ホタルのコミュニケーション』(1986・東海大学出版会)』