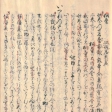

平安中期の物語。54巻。作者は紫式部。

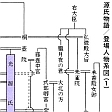

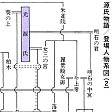

構成

現代では全編を三部構成と見る説が有力である。第1部は,1桐壺(きりつぼ),2帚木(ははきぎ),3空蟬(うつせみ),4夕顔,5若紫,6末摘花(すえつむはな),7紅葉賀(もみじのが),8花宴(はなのえん),9葵,10賢木(さかき),11花散里(はなちるさと),12須磨,13明石,14澪標(みおつくし),15蓬生(よもぎう),16関屋,17絵合,18松風,19薄雲,20朝顔,21少女(おとめ),22玉鬘(たまかずら),23初音(はつね),24胡蝶,25蛍,26常夏(とこなつ),27篝火(かがりび),28野分,29行幸(みゆき),30藤袴(ふじばかま),31真木柱(まきばしら),32梅枝(うめがえ),33藤裏葉(ふじのうらば)。第2部は,34若菜上,35若菜下,36柏木(かしわぎ),37横笛,38鈴虫,39夕霧,40御法(みのり),41幻(まぼろし)。(番外)雲隠(くもがくれ)。第3部は,42匂宮(におうみや),43紅梅,44竹河(たけがわ),45橋姫,46椎本(しいがもと),47総角(あげまき),48早蕨(さわらび),49宿木(やどりぎ),50東屋(あずまや),51浮舟,52蜻蛉(かげろう),53手習,54夢浮橋(ゆめのうきはし)である。橋姫以下10巻を一般に〈宇治十帖〉と呼ぶ。

あらすじ

物語は時代を数十年以前にさかのぼる延喜・天暦(醍醐天皇~村上天皇)の時代に取って出発する。桐壺帝最愛の第2皇子は生母の身分が低くて臣籍に下され,美貌のゆえに〈光源氏(ひかるげんじ)〉と呼ばれて,さまざまの女性と恋の遍歴を重ねる。なかでも亡き母に似た父帝の中宮藤壺(ふじつぼ)との恋は苦しく,その間に罪の子〈冷泉帝〉が生まれる。父帝の死と共に源氏は逆境に陥り,須磨,明石にさすらうが2年後に許されて帰京する。以後は幼帝の後見として勢威が備わり,六条院の大邸宅を築いて,最愛の紫上(むらさきのうえ)のほか関係のあった女性たちを集めて住まわせる。源氏の地位は太政大臣から準太政天皇に達した(以上第1部)。初老の源氏は兄朱雀院に頼まれてその皇女女三宮(おんなさんのみや)と結婚する。未熟な宮はやがて青年柏木と密通し,薫(かおる)を生む。夫の裏切りに傷ついた紫上も傷心の末病死する。悔恨と追憶の1年を経た歳暮に,源氏は出家の用意を整える(以上第2部。なお雲隠巻は名のみで,内容はない。後人の注記が巻名に誤られたらしい)。薫は聖僧のような光源氏の異母弟の八宮を仏道の師として宇治へ通ううちに,その娘の大君に心を寄せる。大君は薫を受け入れず,妹の中君(なかのきみ)をと望む。窮した薫は友人の匂宮を中君に手引きするが,大君は心痛のあまり病死する。薫はやがて大君に似た異腹の妹浮舟を宇治に隠して通いはじめる。この事をかぎつけた好色の匂宮は,さっそく出かけて浮舟をわが物とする。板挟みとなった浮舟は投身をはかるが,救われて,小野の僧庵に入って尼姿となり,やがてその生存を知った薫の迎えにも応じようとはしなかった(以上第3部)。

書名,巻名

書名は,古くは《源氏の物語》が普通だったらしく,鎌倉時代には《光源氏物語》と呼ぶことが多い。ほかに《紫の物語》の称もあり,略して《源氏》《源語》ともいう。巻名は紫式部の命名によるらしい。ただし第1部の内部には成立上複雑な問題が伏在するようで,特に,帚木・空蟬・夕顔・末摘花・蓬生・関屋と玉鬘より真木柱に至る10巻の計16巻は後から追加挿入されたとか,第3部の匂宮・紅梅・竹河の3巻は他人の作とする説などがあるが,なお一説たるにとどまる。

主題と構想

第1~3部の間には,内容のみならず,その創作方法や思想・基調の上にもかなり大きな変化が見られる。第1部の青年期の光源氏には,皇族圏を舞台におおむね明るい幸福感が満ちているが,その物語の進行には,予言とその実現や,貴種流離譚の型式が忠実に守られており,その間に神秘的な住吉信仰・天神信仰,あるいは当時の通俗的な求婚譚や継子(ままこ)物語がからませてある。要するに超越的存在が人間を支配する古代信仰や民間伝承の古型に近いのである。その構想は,個々の造型や描写に一貫する写実性と微妙に食い違っており,そこに古代物語としての特異なおもしろさがある反面,渾沌不透明の印象も免れない。第2部の源氏の老年期に入ると,女三宮降嫁を機に舞台は暗転し,第1部のような超越的な外枠は取り外されて,事件は人間の行為によって内側から引き起こされ,集団を成す人々のからみあいの中から必然の結果が生み出される。第1部に多かった芸能論,教育談義の類があらかた姿を消し,華やかな年中行事も激減する。それと共に晩年の紫上の像を通じて,女性の孤愁,男女のつながりへの濃い不安が漂いはじめる。悔恨と失意と愛する者の死の悲しみを経て,死者への追憶と美しい鎮魂のしらべの中に第2部は終わる。第3部では,習作的な冒頭の3帖を経て,宇治十帖に入ると,物語はにわかに透明度を加える。舞台は都を去って,へんぴな山里である。主人公の薫はその名に値しないほどに格が小さく,作者の共感はもはや彼の上にはなく,もっぱら宇治の姫君たちに寄せられる。大君がやさしい薫の求愛を拒んでみずから死を選び取ったかのごとき姿や,浮舟が運命にもてあそばれ,宇治川に投身後救われて出家する姿には,第2部に見えた不安の影がさらに一段と濃くなった跡が見える。しかし浮舟は最後まで母親を恋い慕うのであり,物語は浄土信仰に救済を求めるよりは,むしろなおあくまで人間の原点に踏みとどまっている。それが平安朝物語たるゆえんであった。

主人公

《源氏物語》は聖代といわれた延喜・天暦の時代を目安として書かれた時代物といわれており,このことは第1部に限ってはある程度あてはまる。それにともなって,光源氏のモデルも古来何人かの親王やまた流謫(るたく)の身となった事歴の類似性から,源高明(たかあきら),藤原伊周(これちか),菅原道真などが挙げられる。たしかに部分的にはそれを裏書きする証拠もあるが,特定の1人に措定することはできない。一方,先行文学特に《伊勢物語》の影響なども明らかである。作者は史実や先行作品の中から多くの材料を得,それをうまく組み立てて豊かな肉付けを与えたのであり,そのエネルギーは作者自身の求める理想の男性像創造の願望に基づくものであろう。作者が夫に死別した直後,さびしい日々を支えるよりどころとして物語が書き始められたと想像されるのもこのためである。源氏はその美貌と才能・資質によって多くの女性を獲得し,六条院の主として顕貴を極めるが,その美質はすべて女性の心を直接感能的にとらえるものである。〈なまめかし〉,つまり清楚でほっそりと色白で,女性をくどく殺し文句のたくみさ,またその一方ではいつまでも女を見捨てない〈心長さ〉,さらに純粋でひたむきで,ときには平素の思慮分別を失って暴発する激しさなど,要するに理想の人といっても聖人君子からは遠く,男の肉体と欲望とのなまぐささを持つ存在である。その優しさと激しさとの共存が女心を酔い痴れさせるのである。また源氏は世俗に伍してこれに打ち勝つ強さを持ちながら,基本的に反世俗,反政治の風雅の世界に属しており,それが彼の美の保証ともなっている。第2部以降,老境の源氏に悲傷の色は濃くなるが,彼のこうした反俗と愛の純粋性は最後まで貫かれるのである。

表現の特徴

《源氏物語》が古来賞揚されてきた主因はその名文とされたことにある。しかし現代では,それを西洋風の近代散文に比較して〈朧写〉などとおとしめるようにもなった。けれども《源氏物語》の文体は,近代散文のように音楽性を排除し,明晰な記述と伝達のみを旨とするものとは趣が違っている。その文体は多様であるが,基本的には朗読向きにできていて,息の長さに合わせた句切れを基本としている。また,特にたとえば恋の高潮点に達した場合などには,意識的に五七調,六七調のごときリズミカルな文体に整えられる。またいわゆる〈本歌取り〉の技法が頻用されて,一つの場面効果を周知の古歌の持つイメージと二重写しにして拡大しようとすることも多い。自然描写にも,個々の事物を即物的,具体的に客観描写することはなく,草木,山野,風雨,日月,音響などすべてが一体化して醸し出す気分が包摂的にとらえられる。この場合色彩など視覚よりは聴覚による印象がより豊かなのは,こうした情調表現の方法と関係が深い。人物造型に,たとえば美人の表現に当たってはほとんど細部描写を避けるのが常で,〈春のあけぼのの霞の間より,おもしろき樺桜の咲き乱れたるを見る心地す〉(〈野分〉巻,紫上の容姿)のごとき比喩ないし象徴の方法がむしろ一般であり,女性たちを各種の花に見立てるのも,そのためである。しかし,具体的即物的描写は,たとえば末摘花の醜貌描写では執拗なほどに行われていて,このことは美の造型についての意識的方法とみられる。美はあくまで一回的直観的な瞬時の体験であって,分析によって納得される類のものではないことが,《源氏物語絵巻》における〈引目・鉤(かぎ)鼻〉の様式と似て,こうした方法を取らせたものかと思われる。

この物語の最大の特徴は心理表現である。そこでは丹念緻密な分析的記述が行われるのであり,自然描写が前述のごとく,情調表現に化しているのも,自然を独立した対象と見ず,それを登場人物の心理の投影と見ることが多いためである。人間の心理の内側のひだひだをくまなく確かめてゆくあいだの,鋭い洞察と自由繊細な表現は他に比類がない。また物語に特有の〈草子地(そうしじ)〉も多彩な発展の跡を見せている。作者はこれによって擬装された語り手,聞き手,読み手,記録者などの,どの地点にも自由に出入りすることができるし,またときには草子地を借りずみずから作者の次元に立って客観的叙述を試み緊張した文をつづることもできる。こうして自由自在に物語の文体を使い分けることで,主人公の弁護や人物の多元描写,あるいは臨場感の増幅などが可能となる。草子地は《源氏物語》の表現性を多元的に拡大するための重要な手段なのである。

本文史,研究史

作者の執筆過程には不明な点が多いが,確実に分かっているのは,1008年(寛弘5)11月以前に少なくとも若紫巻まではでき上がっていたことと,《更級日記》には,1021年(治安1)に菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)は叔母からその54帖をもらい受けたとあることである。その完成は1010年代の初めころであろう。当初から確定した一本があったわけではなく《紫式部日記》によれば,その量はともかくも草稿本,中書本,清書本の3種があったとみられる。これらがそれぞれ世に出て転写を重ねるあいだに,当然本文間の異同が生じ,さらに他人の手による誤写,付加,削除などによって大きな混乱を生じた。加えて後人による補作の巻々が生まれるに及んで,平安末期には,収拾不能のありさまに陥ったのであった。補作とみられる巻々は,桜人(さくらひと),狭蓆(さむしろ),巣守(すもり),法(のり)の師,憂栖(うきす),雲雀子(ひばりこ),八橋(やつはし),挿櫛(さしぐし),花見,嵯峨野上,嵯峨野下,釣殿(つりどの)の后(きさき)などであり,ほかに輝く日の宮もある。これらの中には現存巻名の異名と推定されるものも含まれているが,すべてがそうとは思えない。平安末期に流行した《法華経》60巻になぞらえて,6巻を追作,計60巻としたものらしいが,この13の異巻名はそれをさらに越えていて,鎌倉時代には63巻仕立ての《源氏物語》もあったらしく,続編の〈山路の露十帖〉という記述もある。追補6巻は人々が思い思いにかってに作り上げたため,こういう結果となったのであろう。

本文もまた当時は浮動性の多いものだったようで,陽明文庫本にその面影の一部を残している。こうした異本群の混乱を救い統一した形に整えようとしたのが鎌倉初期の藤原定家および,ともに河内守となった源光行(みつゆき)(1163-1244)・源親行(ちかゆき)父子であった。定家は当時の善本とされた7本をもとに〈青表紙本〉を整定し,光行・親行らはさらに多くの本を参考にして〈河内(かわち)本〉を整定した。前者は簡潔で余情にまさり,後者は文意の通ずることに重きを置いた注釈的本文となった。以後,鎌倉から南北朝ごろまで河内本が優位を占め,それ以後は青表紙本がそれに取って代わるようになった。近世の流布本も青表紙本系であるが,それは河内本がかなり混入した肖柏本系の本が主で,純粋な青表紙本を重んずる立場から,現在では《湖月抄》(《源氏物語湖月抄》)のような近世流布本を敬遠して,古写本の中から善本を求めることとなり,〈大島本〉(平安博物館)などが重んぜられている。零本の類では,平安朝古写の《源氏物語絵巻》詞書や,前田家蔵定家筆の柏木・花散里両巻,定家筆本を臨模した明融本(その中の9巻)などがある。河内本にも鎌倉古写の尾州家本や高松宮家本などがあるが,文学的評価のうえで,河内本は青表紙本に劣ると一般に見られていて流布してはいない。しかし平安末・鎌倉初頭の本文は青表紙本よりも河内本に近いと思われるので,問題はなお残っている。

享受鑑賞の面では,すでにこの物語執筆中から一条天皇をはじめ人々の賞賛を得ていたのであり,寛弘年間(1004-12)の末年に成った《為信(ためのぶ)集》にも,《源氏物語》を材料とした多くの歌がある。《源氏物語》以降の物語が《栄華物語》のような歴史物語をも含めて,すべてその強大な影響力を受けていることは今さらいうまでもなく,特に鎌倉時代の擬古物語では,用語の末々まで模していることが多い。歌壇もまたその影響は免れず,平安末期には〈源氏に寄する恋〉という歌題ができて多くの歌が詠まれており,藤原俊成の〈源氏見ざる歌よみは遺恨の事なり〉とか藤原良経の〈紫式部が源氏,白氏が文集,身に添へぬ事はなし〉などの賛辞が続いた。こうした人々の中から〈物語沙汰する人〉,つまり研究者が現れた。定家,光行・親行や後述の藤原(世尊寺)伊行(これゆき)を筆頭に源具氏,藤原家良,葉室光俊,藤原知家ら,また《弘安源氏論義》(1280)に出席した飛鳥井雅有,藤原定成その他がいる。研究の始まりは系図で,当時は〈譜〉〈氏文〉とも呼ばれて,平安末ころから成書もできていたらしい。現存古系図には,前述の〈巣守〉の断片と見られる記述を有するものがある。構想上の整理を試みた縦・横の〈並び〉の巻の称もこのころに生まれた。

最も重要なのは注釈で,最初の《源氏釈》は藤原伊行著,ほとんどすべて引歌考証である。これを《奥入(おくいり)》とも呼んだのは巻末に付載されたからだが,これを増補した定家の《奥入》がより有名となった。河内方の《水原(すいげん)抄》は大部なものだったが散逸した。その秘説を集めたのが《原中最秘(げんちゆうさいひ)抄》である。親行の弟素寂(そじやく)の《紫明(しめい)抄》も,この学統である。京都ではこのころ了悟の《幻中類林》が出て独自の主張を試み,やや下って長慶天皇の辞書《仙源抄》が成り,碩学花山院長親も名高い。四辻善成(よつつじよしなり)(1326-1402)の《河海(かかい)抄》は博引旁証,注釈の基礎を築いた。室町時代には,一条兼良の《花鳥余情》は鑑賞や語法面に新機軸を開き,宗祇およびその周辺の連歌師たちもそれぞれ業績を残している。三条西実隆はこのころの代表的な文化人であるが,肖柏の講釈をまとめた《弄花(ろうか)抄》のほか,《細流(さいりゆう)抄》《源氏物語系図》(いわゆる新系図)を作った。その子孫が公条(きんえだ)-実澄(さねずみ)(実枝)-実条であり,彼らの手で《明星抄》《山下水(やましたみず)》が成った。実枝の甥の中院通勝(なかのいんみちかつ)が細川幽斎の協力を得て完成した《岷江入楚(みんごうにつそ)》もこの学統を受けたもので,中世古注の集大成である。なお室町末から江戸初期にかけては,ほかに《覚勝院抄》《孟津(もうしん)抄》《紹巴(じようは)抄》などの古注があり,特に《湖月抄》は簡便な注によって,永く標準的な流布本の位置を占めた。これらの古注類は考証や鑑賞面に大部のすぐれた成果を挙げてはいるものの,物語の本質論や文芸的理解となると,当時の儒仏思想の功利的な教戒観に左右されがちであったのはやむをえない。江戸時代に入ると,国学の勃興とともにいわゆる〈新注〉の時代となり,契沖の《源注拾遺》や賀茂真淵の《源氏物語新釈》がいずれも文献学的実証を志向し,ついで本居宣長の《源氏物語玉の小櫛》は,その総論に,物語の本質は〈もののあはれ〉すなわち純粋抒情にありとする画期的な論を立てて,中世の功利主義的物語観を脱却した。しかし宣長以後は幕藩体制下,儒教倫理による《源氏物語》誨淫(かいいん)説の横行によって,その研究もふるわず,わずかに萩原広道の《源氏物語評釈》の精密な読解が注目されるにすぎない。

鑑賞・享受史と影響

読者の鑑賞享受はいうまでもなく作品成立とともに始まるわけで,日夜部屋にとじこもって耽読したという《更級日記》の作者が好例である。鎌倉時代にはそうした人々の手になる評論書として,《無名草子》のほか《源氏人々の心くらべ》《源氏狭衣歌合》《伊勢源氏十二番女合》《十番の物あらそひ》などがあって,物語の巻々,場面,登場人物のよしあし・好悪にわたってさまざまの批評を加えている。これと関連するものに,中世を通じて数多く現れたいわゆる〈女訓物〉がある。女子教育特にしつけやたしなみを教えるために,《源氏物語》の登場人物を引いてさとすのである。阿仏尼の《乳母(めのと)の文》のほか《乳母の草子》《身のかたみ》《竹馬抄》等があり,近世に入っても大部な成瀬維佐子(大高坂(おおたかさか)維佐)の《唐錦》がある。旧大名家などに多く伝えられる,いわゆる嫁入本の《源氏物語》も多くはその趣旨のものであろう。また中世には梗概本が多く作られた。和歌はもれなく掲げ,他は梗概だけを記す物で,名も《源氏大鏡》《源氏大綱抄》《無外題》《光源氏一部歌》《十二源氏袖鏡》など種々である。戦乱下,人々は大部の原作を読むゆとりもなく,簡便な代用品として好まれたのである。そのうち《源氏小鏡(こかがみ)》は連歌の付合(つけあい)の作法書で,連歌師の中には,宗牧(そうぼく)のように懐中からこれを放さなかった人もある。近世の《十帖源氏》《絵入源氏》,あるいは現代の入門書にもこの類の本は少なくない。

《源氏物語》が後代に与えた影響は,文学作品はもとより,各種の芸能や工芸美術に至るまで甚大である。たとえば,鎌倉時代の宮廷で〈若菜下〉巻の女楽を模して楽しんだと伝え(《とはずがたり》),室町時代には〈初音〉巻頭を朗読するのを元旦の恒例としたという。謡曲,宴曲,御伽(おとぎ)草子にも《源氏物語》に材を求めたものが多い。近世に入っても,連歌に続く俳諧の付句などに依然としてこの伝統は伝わった。松永貞徳の弟子の北村季吟が《湖月抄》を著し,談林から出た西鶴が光源氏に想を得て,《好色一代男》を作り上げたなどはその一例である。その他上田秋成,近松門左衛門あるいは歌謡類にもその影響はみとめられる。近世小説では秋成のほか,末期の柳亭種彦の《偐紫田舎(にせむらさきいなか)源氏》も源氏物語の翻案物として名高く,好色本と呼ばれる類の中には,この物語に託したものが多い。遊女の呼び名を〈源氏名〉というが,こうした傾向もこの時代の源氏物語享受の一面を示すものといえよう。

明治以降の現代文学の主流は西洋近代文学の圧倒的な影響下にあるが,その中にたとえば硯友社(けんゆうしや)の人々とか,日本的回帰を示した谷崎潤一郎,あるいは川端康成,また最も西欧的な教養を身につけた堀辰雄,中村真一郎,さらに与謝野晶子,円地文子,永井路子,田辺聖子らの女流作家たちが,さまざまの形で《源氏物語》の世界をおのおのの創作に再現しているのである。また1922年から33年にかけてのアーサー・ウェーリーの英訳によって広く世界に知られるようになり,独・仏語などにも翻訳されて,近年,世界の人の共有財とさえなりつつあることも注目される。

文学作品のみでなく,近年にはその劇化・映画化もたび重なっており,絵画・工芸の分野でも,平安末期に成った伝隆能(たかよし)筆《源氏物語絵巻》に始まる源氏絵は,その伝統が永く伝えられて服飾工芸にも大きな影響を与え,華麗な衣装・調度品の出現を見た。そのほか香道の〈源氏香〉や遊戯の〈投扇〉など,関連するものははなはだ多いのである。日本の美しい心と言葉の原点として,《源氏物語》は永く人々の手によみがえり続けるであろう。

→物語文学

執筆者:今井 源衛

平安中期の物語。54帖。紫式部作。長保3年(1001)以後の起筆とされるが、成立年未詳。巻名は、

平安中期の物語。54帖。紫式部作。長保3年(1001)以後の起筆とされるが、成立年未詳。巻名は、 与謝野晶子による

与謝野晶子による の現代語訳。最初の訳は明治45年(1912)~大正2年(1913)刊。二度目の訳に取りかかるも原稿を関東大震災により焼失。その後、新新訳を昭和13年(1938)~昭和14年(1939)に刊行。与謝野源氏。→新訳源氏物語

の現代語訳。最初の訳は明治45年(1912)~大正2年(1913)刊。二度目の訳に取りかかるも原稿を関東大震災により焼失。その後、新新訳を昭和13年(1938)~昭和14年(1939)に刊行。与謝野源氏。→新訳源氏物語 谷崎潤一郎による

谷崎潤一郎による の現代語訳。最初の訳は昭和14年(1939)~昭和16年(1941)で全26巻。新訳は昭和26年(1951)~昭和29年(1954)で全12巻。新新訳は昭和39年(1964)~昭和40年(1965)で全10巻、別冊1巻の刊行。谷崎源氏。

の現代語訳。最初の訳は昭和14年(1939)~昭和16年(1941)で全26巻。新訳は昭和26年(1951)~昭和29年(1954)で全12巻。新新訳は昭和39年(1964)~昭和40年(1965)で全10巻、別冊1巻の刊行。谷崎源氏。