関連語

精選版 日本国語大辞典 「ボーメ度」の意味・読み・例文・類語

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ボーメ度」の意味・わかりやすい解説

ボーメ度

ボーメど

Baumé degree

。基準のとり方は国により多少異なるが,日本では水より比重の小さい軽液の場合,食塩の 10%溶液を0

。基準のとり方は国により多少異なるが,日本では水より比重の小さい軽液の場合,食塩の 10%溶液を0  とし純水を 10

とし純水を 10  としてこの間を 10等分している。水より比重の大きい重液の場合は純水を0

としてこの間を 10等分している。水より比重の大きい重液の場合は純水を0  とし,食塩の 15%溶液を 15

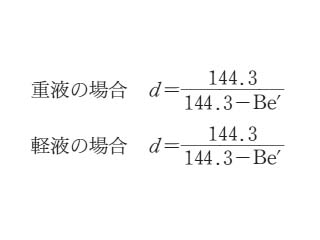

とし,食塩の 15%溶液を 15  としてこの間を 15等分している。比重 d とボーメ度 B との関係は,軽液の場合 d=144.3/(134.3+B) ,重液の場合 d=144.3/(144.3-B) となる。

としてこの間を 15等分している。比重 d とボーメ度 B との関係は,軽液の場合 d=144.3/(134.3+B) ,重液の場合 d=144.3/(144.3-B) となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「ボーメ度」の意味・わかりやすい解説

ボーメ度 (ボーメど)

Baumé degree

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ボーメ度」の意味・わかりやすい解説

ボーメ度

ぼーめど

baumé degree

浮き秤(ばかり)に等間隔の目盛りをつけるために設けられた比重の単位。軽い液体用の軽ボーメ度(記号BlまたはBél)と、重い液体用の重ボーメ度(記号BhまたはBéh)とがある。軽ボーメ度は、食塩の10%溶液を0ボーメ度、純水を10ボーメ度としてその間を10等分したもの、重ボーメ度は、食塩の15%溶液を15ボーメ度、純水を0ボーメ度としてその間を15等分したものに始まる。目盛りと比重との関係は国によって多少異なるが、日本では計量法の計量単位規則で次のように定めている。「軽ボーメ度は、比重を表す数値の逆数から1を減じた数値を144.3倍した数値に10を加えた数値で表される値」「重ボーメ度は、1から比重を表す数値の逆数を減じた数値を144.3倍した数値で表される値」。名称は1784年にこの目盛りをつくったフランスの化学者ボーメにちなむ。

[小泉袈裟勝]

法則の辞典 「ボーメ度」の解説

百科事典マイペディア 「ボーメ度」の意味・わかりやすい解説

ボーメ度【ボーメど】

→関連項目度

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

栄養・生化学辞典 「ボーメ度」の解説

ボーメ度

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...

で定義され,比重が大きい液体に適用される。(2)軽ボーメ度(記号Bél,またはBl)は

で定義され,比重が大きい液体に適用される。(2)軽ボーメ度(記号Bél,またはBl)は で定義され,比重が小さい液体に適用される。定数Qの値は,日本の

で定義され,比重が小さい液体に適用される。定数Qの値は,日本の