関連語

精選版 日本国語大辞典 「丸髷」の意味・読み・例文・類語

まる‐まげ【丸髷】

- 〘 名詞 〙

- ① 日本髪で、結婚している女性の髪の結い方。いただきに、楕円形でやや平たいまげをつけたもの。勝山髷。まるわげ。

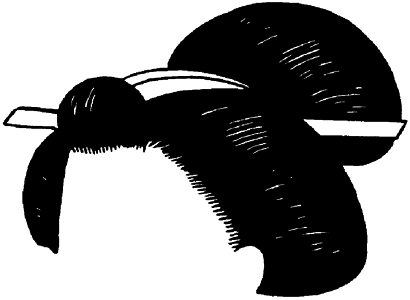

丸髷①〈吾妻余波〉

丸髷①〈吾妻余波〉- [初出の実例]「丸まげになるてふ桃の里はなれ」(出典:雑俳・柳多留拾遺(1801)巻一四下)

- ② 「まるまげほんだ(丸髷本多)」の略。〔洒落本・当世風俗通(1773)〕

まる‐わげ【丸髷】

改訂新版 世界大百科事典 「丸髷」の意味・わかりやすい解説

丸髷 (まるまげ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「丸髷」の意味・わかりやすい解説

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「丸髷」の意味・わかりやすい解説

丸髷

まるまげ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「丸髷」の意味・わかりやすい解説

丸髷【まるまげ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...