関連語

精選版 日本国語大辞典 「切子灯籠」の意味・読み・例文・類語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「切子灯籠」の意味・わかりやすい解説

切子灯籠

きりこどうろう

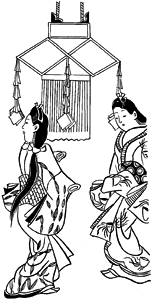

盆灯籠の一種で、灯袋(ひぶくろ)が立方体の各角を切り落とした形の吊(つ)り灯籠。灯袋の枠に白紙を張り、底の四辺から透(すかし)模様や六字名号(ろくじみょうごう)(南無阿弥陀仏)などを入れた幅広の幡(はた)を下げたもの。灯袋の四方の角にボタンやレンゲの造花をつけ、細長い白紙を数枚ずつ下げることもある。点灯には、中に油皿を置いて種油を注ぎ、灯心を立てた。お盆に灯籠を点ずることは『明月記(めいげつき)』(鎌倉時代初期)などにあり、『円光(えんこう)大師絵伝』には切子灯籠と同形のものがみえている。江戸時代には『和漢三才図会』(1713)に切子灯籠があり、庶民の間でも一般化していたことがわかるが、その後しだいに盆提灯に変わっていった。ただし現在でも、各地の寺院や天竜川流域などの盆踊り、念仏踊りには切子灯籠が用いられ、香川県にはこれをつくる人がいる。

[小川直之]

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...