源兼行

みなもとのかねゆき

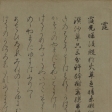

生没年未詳。平安後期の能書家。僧延幹(えんかん)の子。少内記(しょうないき)、伊勢守(いせのかみ)、内匠頭(たくみのかみ)を経て、正四位下・大和守(やまとのかみ)に至る。とくに後冷泉(ごれいぜい)天皇・後三条(ごさんじょう)天皇・白河(しらかわ)天皇の3代(1045~86)にわたり、大嘗会(だいじょうえ)の悠紀(ゆき)・主基屏風(すきびょうぶ)の色紙形(しきしがた)の揮毫(きごう)にあたったことが特筆される。彼の自筆書状が『九条家本延喜式(えんぎしき)』(東京国立博物館)の紙背文書(しはいもんじょ)から発見され、筆跡研究の結果、平等院(びょうどういん)鳳凰堂(ほうおうどう)壁扉画(へきひが)の色紙形が兼行の執筆と判明した。さらに、この色紙形との書風比較により『桂(かつら)本万葉集』『高野切(こうやぎれ)古今集(第二種)』『関戸本和漢朗詠集』『雲紙本和漢朗詠集』など、一連の同筆遺品が兼行の自筆になることが明らかとなっている。

[神崎充晴]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

源兼行 (みなもとのかねゆき)

平安中期の能書家。生没年不詳。陽成源氏,法隆寺の別当延幹(えんかん)の子。摂関家や朝廷の御用をつとめ,1020年(寛仁4)には法成寺の御堂の色紙形を書いた。今日に遺る宇治平等院鳳凰堂の色紙形の書は,〈兼行〉名のある消息や九条家本延喜式紙背文書(東京国立博物館)と書風が同じで,彼の作品とわかる。その他,《桂本万葉集》《雲紙本和漢朗詠集》《関戸本和漢朗詠集》前田育徳会蔵《北山抄》(巻三)などがその筆蹟と考えられるが,従来,兼行と鑑定されていた〈西大寺切〉は,鎌倉時代に下ることが判明した。

執筆者:田村 悦子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

源兼行 みなもとの-かねゆき

?-? 平安時代中期の官吏,書家。

正四位下,内匠頭(たくみのかみ)。寛徳2年(1045)から承保(じょうほう)元年(1074)にいたる3度の大嘗会(だいじょうえ)で,屏風(びょうぶ)色紙形の筆者にえらばれた。平等院鳳凰堂扉絵の色紙形,高野切(こうやぎれ)(第二種),「桂本万葉集」などの筆者と推定されている。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例

Sponserd by