関連語

精選版 日本国語大辞典 「相引き」の意味・読み・例文・類語

あい‐びきあひ‥【相引・合引】

- 〘 名詞 〙

- ① ( ━する ) 戦っている双方が互いにその場から退くこと。

- ② ( ━する ) 互いに弓を引き合うこと。敵が矢を射かけてくるのに応戦して弓を引くこと。

- [初出の実例]「馬には弱う、水には強うあたるべし。河なかで弓ひくな。かたきゐるともあひびきすな」(出典:平家物語(13C前)四)

- ③ ( ━する ) 干潮満潮時以外に、短い間、潮の満ちひきがあること。〔日葡辞書(1603‐04)〕

- ④ ( ━する ) 互いに引き合うこと。同時に引っ張ること。

- [初出の実例]「足首つかんで兄弟が、大の男を相引に」(出典:浄瑠璃・唐船噺今国性爺(1722)中)

- ⑤ ( ━する ) 互いに語り合って事をたくらむこと。なれあい。

- ⑥ 「あいびき(相引)の緒(お)」の略。

- [初出の実例]「きものたはねするりととをし、あひひきかけて、うらをかけ」(出典:幸若・高たち(室町末‐近世初))

- ⑦ 袴(はかま)の両脇の下部の前後を縫い合わせた部分。ここをつまみ上げて、ももだちをとる。

- ⑧ 四幅袴(よのばかま)という名の、下の方があいている袴の紐(日葡辞書(1603‐04))。

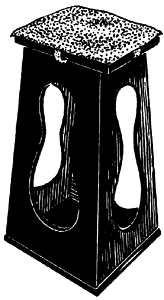

- ⑨ 歌舞伎小道具の一つ。俳優が演技中用いる方形の腰掛け。桐製方形の小箱のような合引と踏み台のような中合引、高合引の三種がある。

相引⑨

相引⑨- [初出の実例]「早替り、〈略〉化粧道具は相引(アヒビキ)を鏡台として下に棚をこしらへ」(出典:戯場楽屋図会(1800)下)

- ⑩ 歌舞伎俳優の鬘(かつら)が抜けたり、はえぎわにしわがよったりしないように台金の左右につける紐。後頭部で結ぶ。

- [初出の実例]「これでも合引(アヒビキ)で、ぐっと目をつりあげて、かづらをかけて見せたら、びっくりするだらう」(出典:滑稽本・八笑人(1820‐49)三)

- ⑪ 歌舞伎の仕掛け物に用いる糸。

- ⑫ 茶道で、左右の手が茶器から離れる時の呼吸、または様子。

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...