精選版 日本国語大辞典 「平家物語」の意味・読み・例文・類語

へいけものがたり【平家物語】

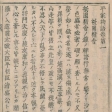

- [ 一 ] 鎌倉前期の軍記物語。「徒然草」には、作者として後鳥羽院時代の信濃前司行長の名があげられているが、諸説あり、作者・成立年ともに未詳。その成立経緯は複雑で、増補・改訂を含めて多くの人々の関与が考えられる。治承~寿永期(一一七七‐八五)の動乱を素材に、平清盛を中心とする平家一門の興亡を軸としてとらえ、仏教的無常観を主題として、叙事詩的に描く。古くは「治承物語」と呼ばれ、三巻または六巻の段階があったようだが、次第に加筆・増補され、多くの異本が生じた。諸本の数は多く、形態・章段・詞章の面でそれぞれ違いがある。一四世紀以降もっとも世におこなわれている一方流(いちかたりゅう)の語り本は一二巻で、巻末に「灌頂巻」を添える。語りものとして琵琶法師によって語られ、広く愛好され、謡曲をはじめとして後世の文学に大きな影響を与えた。平語。

- [ 二 ] キリシタン版の一つ。イエズス会宣教師の日本語と歴史の学習のために、室町時代末の口語を用いて書き直され、ローマ字で記された平家物語。不干ハビアン訳。文祿元年(一五九二)成立。天草学林刊。天草本平家物語。

改訂新版 世界大百科事典 「平家物語」の意味・わかりやすい解説

平家物語 (へいけものがたり)

平安末期から鎌倉初期にかけての源平争乱を描いた軍記物語。

成立

承久の乱(1221)以前に3巻本が成立したとする説があるが定かでない。現存史料によるかぎり,遅くとも1240年(仁治1)当時,《治承物語》とも称した6巻本が成立していたことは確かである。吉田兼好の《徒然草》226段によれば,九条家の出身で天台座主にも就任した慈円に扶持されていた遁世者信濃前司行長が,東国武士の生態にもくわしい盲人生仏(しようぶつ)の協力をえて《平家物語》を作り,彼に語らせ,以後,生仏の語り口を琵琶法師が伝えたという。信濃前司行長については実在が確認できないが,慈円の兄九条兼実の邸に,その家司として仕えた下野守行長がいたし,青蓮院門跡に入った慈円が,保元の乱以来の戦没者の霊を弔うために大懺法(だいせんぽう)院をおこし,その仏事に奉仕させる,もろもろの芸ある者を召しかかえたことが確かなので,《徒然草》の伝える説には,単なる伝承としてしりぞけられないものがあるだろう。

作者と諸本

成立当時の物語がどのような形態の作品であったかは明らかでないが,遅くとも13世紀末には《保元物語》《平治物語》とともに,琵琶法師が琵琶に合わせて語っていた。その語りの曲節が天台の声明(しようみよう)の影響を受けている事実も,《徒然草》の伝える説の信憑性を証明している。ともあれ,成立後,琵琶法師や寺院の説経師たちの語りが,その原動力となって多様な複数の本文を生み出した。作者として多くの説が古くから行われたのもこのことと関連があろう。すなわち,下野守行長(藤原氏の一流,中山家)の従兄弟にあたる時長をあてる説があるほか,藤原高藤流の吉田資経(すけつね),鎌倉幕府の信任が厚く歌人としても知られ,《源氏物語》の校訂にも参加した清和源氏の光行,文章博士にもなった菅原為長,《太平記》や狂言の作者にも擬せられる天台の学僧玄慧(げんえ),さらには延暦寺の説経の家安居院(あぐい)の人々をあてる説など,いずれも琵琶法師らによって行われた説である。これらすべての人々が物語にかかわったといえるかどうかはわからないが,このようにさまざまな説が行われた背景には,物語がもともと複数の人々によって合作され,さらにそれらに筆を加えて改作が行われたという事情があるだろう。その間の消息を示すかのように,6巻の本文や,さらに2巻の補巻を加えた本のあったことを示す記録があり,現に6巻本の形態を残す延慶本(応永年間(1394-1428)転写)が存在するし,各種12巻本のほか,長門の赤間神宮ゆかりの長門本20巻,さらには48巻の《源平盛衰記》など種々の本文が伝わる。これら諸本の巻数がそのまま記事の量の大小を示すとはいえないが,各編者,伝承者が増補や整理を行ったものと思われる。現在伝わる諸本は,琵琶法師が平家琵琶興行のために寺社を拠点として結成した当道(とうどう)座が,その語りの本文として定めた当道系語り本と,それ以外の非当道系読み本とに大別される。後者の非当道系諸本は,さらに,記事の多い広本系と少ない略本系とに分かれる。当道座では,南北朝期に琵琶法師の巨匠覚一(かくいち)が登場するに及んで一方(いちかた)流と八坂(やさか)流(城方(じようかた)流とも)の分派が生じ,それぞれ異なる本文を持つに至った。一方流の本文は,巻十二の後に,高倉天皇の中宮建礼門院(平清盛の娘)の生涯を六道の体験に擬して語る,物語の総集編ともいうべき〈六道の沙汰〉を中心にすえ,この女院が安徳天皇をはじめ,滅んだ平家一門の亡魂を弔うという〈灌頂(かんぢよう)巻〉を別巻として立てる。八坂流の本文は,このような特別な巻を立てず古い構成を伝え,平家の嫡孫,六代御前(ろくだいごぜん)の処刑,平家断絶をもって物語を閉じる。非当道系の読み本は,東国の資料をとり入れ,伊豆にいた源頼朝の挙兵の経過をくわしく記している。たとえば《源平闘諍(とうじよう)録》は,東国で成立した一異本であるし,《源平盛衰記》ともども,平家の滅亡のみならず,源氏再興の経過をもくわしく記す。それにこれら非当道系諸本には,時衆を含む仏教集団がその成立や伝承に参加したようで,それらが関与する寺院関係の資料や地方の合戦談を大量にとり込んでいる。《平家物語》はこのようにさまざまな諸本の総和としてあるわけで,この点,日本文学の古典として他に例を見ない。

物語の流伝

当道系・非当道系諸本のいずれが成立当初の形態をもっとも濃く伝えるかは,説が分かれていてまだ定説を見るに至っていないが,この両系統が早くから存在し,相互に交流しつつ流伝を重ねたことは確かである。そしてこの物語は鎌倉期を通じて,貪婪(どんらん)に外に向かってもろもろの資料や伝承をとり込みつつ変化を重ね,南北朝期に覚一が当道座の組織を確立するとともに,物語としても定着を見るに至った。以後,特に当道系の物語は,一方流(語りの曲節・墨譜を付した江戸期の譜本を含む),八坂流とともに,物語の内部構成や表現を緻密(ちみつ)にする方向をたどった。しかしその後も《平家物語》によりながら,物語にゆかりのある土地ではさまざまな伝承を生み続けたようで,その断片的な抜書が現在も伝わるし,能や室町時代の物語などにも《平家物語》に見られない伝承や叙述がある。しかし現在では,これら種々の諸本や伝承のうち,覚一らが定めた語り本系,特に一方流の本文を《平家物語》と呼ぶのが一般である。以下,この通行の物語に即して述べる。

内容

物語の巻一は,四十数年にわたって,天皇と院,摂関家と院側近,延暦寺と南都の寺院など,諸勢力が対立葛藤する複雑な状況の中で,いかに平家が登場したかを描く。巻二から巻十一までは,平家のおごれるふるまいと,木曾義仲,源義経の登場による滅亡の経過を描く。巻十二と灌頂巻は,平家滅亡後の後日談で,建礼門院をはじめ生き残った一門の人々の結末を描く。物語はほぼ年代順に進行し,年代記的な記録の文が核となって,時代の変化を力強く描くが,これに説話や合戦談などがからみ合って展開する。それらが琵琶法師の語りとして語られることにより,説話文学に通う構想と文体(和漢混淆文)を獲得している。また,軍記物語にふさわしく,時代の変革を推し進めた源平両氏の武将,彼らをとりまく群小の英雄,延暦寺や三井寺,興福寺などの僧兵たちの行動を躍動的に語る一方,この変革の波に呑まれた人々の悲劇をもあわせ語り,物語に王朝物語を思わせる抒情性を加味している。

物語の枠組みは,序章〈祇園精舎(ぎおんしようじや)〉の段に,おごれる者の典型として登場する清盛,この清盛の亡き後平家を都から追い出す木曾義仲,この義仲や平家を滅ぼす源義経など,彼らがそれぞれ時代の転換を推し進める過程が軸になっている。しかもそのいずれもが急速に滅んでゆかねばならなかった。そこにある盛者必衰の無常感が物語を貫く大きな縦糸となっている。さらに清盛ら平家一門のおごれるふるまいの犠牲となって悲惨な最期をとげねばならなかった藤原成親(なりちか)や俊寛(しゆんかん)らの怨念が,平家を滅ぼしたとするのも,物語のいま一本の糸である。また平家一門の亡魂を弔うことも,物語を語る重要な契機となっている。この鎮魂の語りは,琵琶をもって霊界との媒介を行っていた琵琶法師にふさわしいものであった。《平家物語》が生仏という琵琶法師の参加をえて作られたとする説の行われたゆえんである。

後代への影響

この物語は南北朝期に一応完成をとげた後も,各ジャンルの文学に影響を与え続けた。たとえば,同じ軍記物語の《太平記》は,しばしば《平家物語》を念頭において,場面や人物像を構成している。《義経記(ぎけいき)》は,義経をめぐる《平家物語》の続編ともいうべき室町期の語り物であり,《曾我物語》は,その流動の過程で《平家物語》から構成上の影響を受けている。さらに能や狂言,幸若(こうわか)舞曲,室町期の物語,江戸期の各種小説,浄瑠璃,歌舞伎から近代の小説や劇に至るまで,直接もしくは間接的に《平家物語》の影響を受けている。その平家琵琶(平曲ともいう)としての音曲は,能,浄瑠璃,幸若舞曲などの中世芸能から,近世・近代の邦楽にも影響を与えた。

→語り物 →軍記 →平曲

執筆者:山下 宏明

史料としての価値

《平家物語》は,1177年(治承1)~85年(文治1)の間は特に年代記的叙述が徹底しており,物語が一種の史書として書かれたことを示している。その年代記的性格が目立たないのは,収められた種々の説話がふくらんでいるからである。軍記物語の中でも《平家物語》はもっとも文学的で,このふくらみが著しい。したがって《平家物語》は史実を完全に忠実には記しておらず,虚構や誇張が少なくないから,史料としての取扱いには慎重でなければならない。しかし合戦の実状などの記述は,従軍者の談話に基づくと見られ,虚構を含むとはいえ,文書・記録類に比べて遥かに詳細で内容的にも優れている。また延慶本《平家物語》などには,他に見られない貴重な原史料が収められており(偽文書も含まれるが),史料的価値が高い。当時の思想や生活を知る史料として《平家物語》が重要なことはいうまでもない。厳密な史料批判を行った上で,もっと積極的に史料として活用されるべきものである。

執筆者:上横手 雅敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「平家物語」の意味・わかりやすい解説

平家物語

へいけものがたり

中世初期の軍記物語。12巻。

[梶原正昭]

成立の過程

平清盛(きよもり)を中心とする平家一門の興亡を描いた歴史物語で、「平家の物語」として「平家物語」とよばれたが、古くは「治承(じしょう)物語」の名で知られ、3巻ないし6巻ほどの規模であったと推測されている。それがしだいに増補されて、13世紀中ごろに現存の12巻の形に整えられたものと思われる。作者については、多くの書物にさまざまな伝えがあげられているが、兼好(けんこう)法師の『徒然草(つれづれぐさ)』(226段)によると、13世紀の初頭の後鳥羽院(ごとばいん)のころに、延暦寺(えんりゃくじ)の座主慈鎮和尚(じちんかしょう)(慈円)のもとに扶持(ふち)されていた学才ある遁世者(とんせいしゃ)の信濃前司(しなののぜんじ)行長(ゆきなが)と、東国出身で芸能に堪能(たんのう)な盲人生仏(しょうぶつ)なる者が協力しあってつくったとしている。後鳥羽院のころといえば、平家一門が壇ノ浦で滅亡した1185年(寿永4)から数十年のちということになるが、そのころにはこの書の原型がほぼ形づくられていたとみることができる。この『徒然草』の記事は、たとえば山門のことや九郎義経(よしつね)のことを詳しく記している半面、蒲冠者範頼(かばのかじゃのりより)のことは情報に乏しくほとんど触れていないとしているところなど、現存する『平家物語』の内容と符合するところがあり、生仏という盲目の芸能者を介しての語りとの結び付きなど、この書の成り立ちについて示唆するところがすこぶる多い。ことに注目されるのは、仏教界の中心人物である慈円(慈鎮)のもとで、公家(くげ)出身の行長と東国の武士社会とのかかわりの深い生仏が提携して事にあたったとしていることで、そこに他の古典作品とは異なる本書の成り立ちの複雑さと多様さが示されているといってよい。

[梶原正昭]

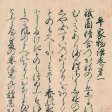

語物としての流布

本来は琵琶(びわ)という楽器の弾奏とともに語られた「語物(かたりもの)」で、耳から聞く文芸として文字の読めない多くの人々、庶民たちにも喜び迎えられた。庶民の台頭期である中世において、『平家物語』が幅広い支持を得ることができたのもこのためで、国民文学といわれるほどに広く流布した原因もそこに求めることができる。『平家物語』をこの「語物」という形式と結び付け、中世の新しい文芸として大きく発展させたのは、琵琶法師とよばれる盲目の芸能者たちであったが、古い伝えによると『平家物語』ばかりでなく、当初は『保元(ほうげん)物語』や『平治(へいじ)物語』も琵琶法師によって語られていたらしく、また承久(じょうきゅう)の乱を扱った『承久記』という作品もそのレパートリーに加えられていたといい、これらを総称して「四部の合戦状」とよんだ。しかし他の軍記作品は語物としては発展せず、『平家物語』がその中心とされるようになり、やがて琵琶法師の語りといえば『平家物語』のそれをさすようになっていった。この琵琶法師による『平家物語』の語りのことを「平曲(へいきょく)」というが、この平曲が大きな成熟をみせるのは鎌倉時代の末で、この時期に一方(いちかた)流と八坂(やさか)流という二つの流派が生まれ、多くの名手が輩出した。これらの琵琶法師たちが平曲の台本として用いたのが、語り本としての『平家物語』で、一方流系と八坂流系の二つの系統に大別される。これらに対して、読み物として享受されたのが読み物系の諸本で、『延慶(えんぎょう)本平家物語』6巻、『長門(ながと)本平家物語』20巻、『源平盛衰記(げんぺいじょうすいき)』48巻などがある。

以上のように本書には多くの伝本があり、テキストによってその内容や構成がかなり違うが、もっとも世に流布した一方流の語り本では、1131年(天承1)に清盛の父忠盛(ただもり)が鳥羽院の御願寺(ごがんじ)得長寿院(とくちょうじゅいん)を造進した功績により昇殿を許されたときのエピソードを描いた「殿上闇討(てんじょうのやみうち)」に始まり、1199年(建久10)に清盛の曽孫(そうそん)六代(ろくだい)が逗子(ずし)の田越(たごえ)河畔で処刑されて平家の子孫が絶滅するという終章の「六代被斬(ろくだいきられ)」まで、5世代(忠盛―清盛―重盛(しげもり)―維盛(これもり)―六代)約70年間に及ぶ平家一門の興亡がその対象とされている。このうちもっとも集中的に語られているのは、1167年(仁安2)に清盛が50歳で太政(だいじょう)大臣に昇進し、栄華の絶頂を極めてから、1185年(寿永4)に平家一門が壇ノ浦で滅亡するまでの18年間で、その運命の変転の目覚ましさを描き出すことが、この物語の大きな眼目となっている。

[梶原正昭]

粗筋

その粗筋を述べると、「祇園精舎(ぎをんしゃうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎゃうむじゃう)の響(ひびき)あり、沙羅双樹(しゃらさうじゅ)の花の色、盛者必衰(じゃうじゃひっすい)の理(ことはり)をあらはす」の冒頭句で知られる序章に始まり、前半部(巻1~6)では、平家一門の興隆と栄華、それに反発する反平家勢力の策謀などが語られる。刑部卿(ぎょうぶきょう)忠盛の昇殿によって宮廷社会に地歩を築いた平家は、清盛の世になって大きな飛躍をみせ太政大臣の栄位に上るが、権勢を掌握した清盛はやがて世を世とも思わぬ悪行の限りを尽くすようになる。そうした平家のふるまいは人々の反発を招き、その反感がやがて平家打倒の陰謀として結集されて行く。巻1後半から巻3にかけて展開する鹿ヶ谷(ししがたに)陰謀の物語、巻4の1巻を費やして語られる源三位頼政(げんざんみよりまさ)の挙兵譚(たん)がそれで、いずれも事前に発覚して惨めな失敗に終わるが、頼政の奉じた以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)が諸国の源氏の決起を促し、源頼朝(よりとも)、木曽義仲(きそよしなか)の挙兵となり、その騒然とした情勢のなかで熱病にかかり清盛が悶死(もんし)を遂げる。

後半部(巻7~12)は、源氏勢の進攻と源平合戦、そして平家の滅亡を内容とするが、まず信濃(しなの)に兵をあげた木曽義仲が北陸から都に向かって快進撃を開始、この木曽勢の進攻によって平家はついに都を捨てて西海へ逃れ去る。しかし、都入りした義仲はその勢威を維持することができず、後白河(ごしらかわ)法皇との確執から東国の頼朝の介入を招き、東国勢の猛攻を受けてあえなく滅び去る。一方、木曽義仲を撃ち破った東国勢は、時を移さず一ノ谷に拠(よ)る平家の攻略に立ち向かう。ここから本格的な源平の対戦となるが、一ノ谷、屋島と敗北を重ねた平家は長門(ながと)の壇ノ浦に追い詰められ、幼帝安徳(あんとく)天皇は祖母二位尼(にいのあま)に抱かれて入水(じゅすい)、一門の大半はここで自決する。物語はこのあと、捕虜となった宗盛(むねもり)や平家の遺児たちの末路を語り、平家の嫡流6代の処刑を描いて、「それよりしてこそ平家の子孫は永く絶えにけれ」と結ぶが、一方流系統の語り本は、戦後洛北(らくほく)の大原に遁世(とんせい)した建礼門院(けんれいもんいん)(清盛の娘で安徳天皇の生母)の消息を伝える「灌頂巻(かんじょうのまき)」を特立、その求道と鎮魂の祈りを通してこの悲劇的な物語に仏教文学としての締めくくりを与えている。

[梶原正昭]

『平家物語』の価値と後代への影響

以上のように『平家物語』が描き出しているのは、滅亡する平家の悲劇的な運命であったが、その叙述の基調となっているのは、序章「祇園精舎」に示されているように「盛者必衰の理」を踏まえての無常の思いで、それがこの物語に深い哀感をしみ込ませ、合戦を主題とする勇壮な軍記でありながら、きわめて陰影に富む「あわれの文学」として独自の趣(おもむき)をつくりだすことになっている。

語物として広く流布したことから後代の文学に影響するところがきわめて大きく、中世の謡曲や御伽草子(おとぎぞうし)、近世の浄瑠璃(じょうるり)、歌舞伎(かぶき)、小説などに多く取り入れられ、近代文学にもこの物語を踏まえた多くの作例をみいだすことができる。

[梶原正昭]

『高木市之助・小沢正夫・渥美かをる・金田一春彦校注『日本古典文学大系 32・33 平家物語』(1959、60・岩波書店)』▽『市古貞次校注・訳『日本古典文学全集 29・30 平家物語』(1973、75・小学館)』▽『冨倉徳次郎編『鑑賞日本古典文学 19 平家物語』(1975・角川書店)』▽『梶原正昭著『鑑賞日本の古典 11 平家物語』(1982・尚学図書)』

百科事典マイペディア 「平家物語」の意味・わかりやすい解説

平家物語【へいけものがたり】

→関連項目天草版平家物語|池田宿|宇治川|宇治川の戦|宇治橋|川本喜八郎|四宮河原|太平記|太平記読|高倉院厳島御幸記|田仲荘|那智滝|鵯越|平家琵琶|舞の本|道行

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「平家物語」の解説

平家物語

へいけものがたり

中世開幕期の内乱を平家滅亡の歴史として描く軍記物語。12巻だが諸本により異同がある。原形作者は信濃前司行長(しなののぜんじゆきなが),協力者は生仏(しょうぶつ)説が有力。諸本間の異同は,広まる過程での数次にわたる複数の作者の介在を思わせる。行長作者説を伝える「徒然草」は「後鳥羽院の御時」(1183~1221)成立説。東山文庫蔵「兵範記」紙背の僧頼舜(らいしゅん)書簡(1240),永観文庫蔵「普賢延命鈔」紙背の深賢書状(~1259),「普通唱導集」(1302)上本二の芸能・琵琶法師の記事「勾当(こうとう),平治保元平家之物語,何皆暗而無滞」からみて,13世紀中にほぼ形を整えたらしい。諸本は各種に分類されるが,平曲台本の語り本系(当道(とうどう)系),著述による読み本系(非当道系)に大別できる。より古態をとどめる後者は,さらに「源平闘諍(とうじょう)録」などの略本系と延慶本,「源平盛衰記」などの広本系にわかれる。広略両系の前後は定かでないが,諸本それぞれの成立圏をうかがわせる特徴がある。一方,語り本系は琵琶法師の座である当道座が個別の語りを集約したもの。1371年(応安4・建徳2)成立の覚一(かくいち)本で完成し,以後は灌頂巻(かんじょうのまき)を保持する一方流とこれを立てない八坂流の2系統が行われた。語り本・読み本両系は,中・近世の諸文芸や能・幸若舞(こうわかまい)など諸芸能に素材を提供。直接的な影響作品を介して間接的にもうけいれられたほか,地方遊行の琵琶法師を通じて各地の平家伝説を生んだ。各古典文学全集などに所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「平家物語」の意味・わかりやすい解説

平家物語

へいけものがたり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「平家物語」の解説

平家物語

へいけものがたり

成立年代未詳。流布本は12巻。作者は信濃前司行長 (しなののぜんじゆきなが) 説が有力。古代貴族社会から武家社会へと移行する変革期のありさまを,平家の盛衰興亡を軸とし,多くのエピソードを混じえながら描く。物語には仏教的無常観に基づく感傷性が濃くにじみでているが,また新興武士階級の生活倫理が生き生きとした人間像を通して語られている。軍記物語の代表作。後世へ大きな影響を与えた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典 「平家物語」の解説

平家物語

へいけものがたり

- 初演

- 文化4.2(江戸・市村座)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

デジタル大辞泉プラス 「平家物語」の解説

平家物語

世界大百科事典(旧版)内の平家物語の言及

【語り】より

…また,語り手の資格は,特定の社会的地位・能力・出自が要求されるものと,それらがいっさい問われないものとがあったらしい。 これらの古代の語りから《平家物語》のような歴史語りが生まれてくるが,他方《竹取物語》のように文字で書かれた物語も生まれてくる。《平家物語》の語り方は,江戸時代の譜本や今日の伝承から考えると,語る部分である〈語り句〉と,歌う部分である〈引き句〉に大別され,語り句の代表は素声(しらこえ)で,話すような調子である。…

【語り物】より

…一方,平安時代の末ころから,寺院では唱導が行われ,説経師による説経・講説などが盛んとなった。こういった動きを背景にして,鎌倉時代に入って成立するのが〈語り物〉の代表のように考えられている《平家物語》である。 《平家物語》の成立事情は不明な点が多く,また多くの異本も存在するが,いわゆる語り物系の《平家物語》は,《徒然草》226段の記事から推測されるように,寺院に関係の深い下流貴族が物語を作り,琵琶法師に語らせたらしい。…

【源平合戦物】より

…保元・平治の乱から平家滅亡に至るまでの源平両氏抗争の歴史に題材を求めた作品の総称。その中核をなすものは,わが国最大の語り物として広く人々に親しまれていた《平家物語》を母体に構想された諸作であり,その多くは,もっぱら敗者・弱者の側に焦点を合わせつつ,合戦の勇壮さと人の世のはかなさとを詩情豊かに描き出したものとなっている。今日上演される主要な作品を争乱の経過に沿って挙げていけば,まず保元・平治の乱関係では,浄瑠璃《源氏烏帽子折》や常磐津の所作事《恩愛瞔関守(おんないひとめのせきもり)》(通称《宗清》),また,頼朝,義経,義仲の挙兵をめぐっては,人形浄瑠璃に《鬼一法眼(きいちほうげん)三略巻》《源平布引滝》,歌舞伎に《梶原平三誉石切(ほまれのいしきり)》(原作は人形浄瑠璃《三浦大助紅梅靮(みうらのおおすけこうばいたづな)》),《大商蛭子島(おおあきないひるがこじま)》《那智滝祈誓文覚(ちかいのもんがく)》などがある。…

【口承文芸】より

…ただ,民俗学者の柳田国男が最初に使ったからといってこれを狭い意味でのいわゆる〈民間文芸〉と同列にうけとり,昔話,ことわざ,唱えごと,民謡などをおもにさすと考えたら,口承文芸のもつ意味を矮小化することになる。それらを含むのはむろん,さらに講談とか落語とかもそれは含みうるのだが,しかし,ヨーロッパでいうなら口承文芸史の冒頭にはまずホメロス詩編の成立問題が来るだろうし,日本でなら《平家物語》をはじめとする語り物の類がその中軸になるはずで,《古事記》のかかえている問題なども素通りするわけにゆくまい。とすると,口承文芸とは口伝えに歌いつがれ語りつがれてきた文芸なりと定義して終わったのでは,あまりにも空疎かつ常識的で教科書流だとのそしりをまぬがれまい。…

【信濃前司行長】より

…《徒然草》226段に《平家物語》の作者として伝えられる。生没年不詳。…

【太平記】より

…巻三十四の〈吉野御廟神霊事〉と巻三十五〈北野通夜物語〉との関係も同様である。

[《平家物語》と《太平記》]

《平家物語》と《太平記》《太平記》は《平家物語》に多くを負っているが,それらは主として挿話作成上の影響であって,無常観と呼ばれるような《平家》の思想を《太平記》が継承しているわけではない。《平家》の影響については後藤丹治の研究に詳しいが,そのいくつかを示しておこう。…

【平景清】より

…壇ノ浦の戦で生きのび,95年(建久6)源頼朝に下り,翌年断食して死んだという。《平家物語》,謡曲,能などで悲劇的な英雄としてとりあげられる。【田中 文英】

[人物像の形成と展開]

景清について《平家物語》に語られる話としては,巻十一〈弓流〉の錣(しころ)引きがほとんど唯一のものである。…

【ハビアン】より

…僧名を恵俊(恵春)と伝えられ京都臨済宗大徳寺に入る。1583年(天正11)京都で受洗,86年イエズス会入会,臼杵の修練院に入るが,豊臣秀吉の伴天連(バテレン)追放令により,山口,長崎などへ避難し,90年加津佐に移り同地で開催された日本イエズス会第2回協議会に出席,92年(文禄1)天草の学院の日本語教師,《平家物語》を口訳編纂,1597‐1602年(慶長2‐7)長崎に在住し《仏法》を編纂する。03年以後,京都で護教論書《妙貞問答》を著し,06年林羅山と論争し,07年駿府で本多正信に教理論書を献上する。…

【琵琶法師】より

…散逸した《小右記》には寛和元年(985)7月18日条に,琵琶法師を召して才芸を尽くさしめたことが記されていたといい(《花鳥余情》),《新猿楽記》にも〈琵琶法師之物語〉とあるから,平安時代に叙事詩を語って活躍したことは確かである。鎌倉時代に軍記物語が生まれると彼らは《平家物語》を表芸として語り(平曲),その内容をより豊かにした。《徒然草》には生仏(しようぶつ)を平家語りの祖と記すが,のちに名人の城一の弟子筑紫如一,八坂城玄が2流をたて,如一は一方(いちかた)流を,城玄は八坂流を称して芸を競った。…

【平曲】より

…琵琶を弾きながら,《平家物語》の文章を語る語り物音楽。〈平家琵琶〉〈平家〉〈平語(へいご)〉ともいわれたが,最近は〈平曲〉の名称が一般的である。…

【和漢混淆文】より

…漢文や漢文の読下し文や和文と対立するもの。この用語は明治初期から用いられ,《古事類苑》は,推古朝の金文,《日本霊異記》《将門記(しようもんき)》《新猿楽記》《小右記》《吾妻鏡》《江談抄》《古事談》《新勅撰和歌集序》《古今著聞集》《保元物語》《平治物語》《源平盛衰記》などを実例としてあげるが,現代の一般的な理解としては,鎌倉時代以後のものをさし,《平家物語》の冒頭〈祇園精舎〉の段などがその典型といわれる。用語としては漢語をまじえ,対句を多用し,語法上では,漢文訓読において常用されるようになったもの,たとえば,〈……の如し〉〈……にして〉〈……ずして〉〈……(く)して〉などをも用いる。…

※「平家物語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

鎌倉時代の

鎌倉時代の 平成5年(1993)から平成7年(1995)にかけてNHKで放映された人形劇。

平成5年(1993)から平成7年(1995)にかけてNHKで放映された人形劇。