基本情報

面積=6339.33km2(全国22位)

人口(2010)=119万6529人(全国33位)

人口密度(2010)=188.7人/km2(全国35位)

市町村(2011.10)=14市3町1村

県庁所在地=大分市(人口=47万4094人)

県花=ブンゴウメ

県木=ブンゴウメ

県鳥=メジロ

九州地方の北東部に位置し,瀬戸内海と豊後水道に臨む県。北西は福岡県,南西は熊本県,南は宮崎県に接する。東西約120km,南北約110km。

沿革

明治以前は豊前国下毛・宇佐両郡と豊後国にあたる。江戸時代には豊前国に中津藩があり,豊後国に日田の西国筋郡代(さいごくすじぐんだい)支配の天領と岡,臼杵,杵築,日出(ひじ),府内,佐伯,森の各藩が置かれたほか,預地,旗本領,宇佐神宮領,飛地などがあった。1868年(明治1)天領に日田県が置かれ,71年廃藩置県をへて,豊後の各県は大分県に統合された。豊前の各県は71年小倉県,76年福岡県に統合されたが,同年大分県に編入され,現在の県域が定まった。

大分県の遺跡

大分県では,国東半島の海底などでナウマンゾウの化石が発見されたこともあり,この地域での洪積世における人類文化の発見が期待されていたが,1962-67年,丹生(にう)遺跡(大分市)で調査が行われた結果,その最古の段階の石器が第2間氷期のものとされ,前期旧石器時代の遺跡として注目を浴びた。また早水台(そうすだい)遺跡(速見郡日出町)でも第5・6層から祖型握槌などが出土し,周口店第1地点などの前期旧石器と類似していることが明らかにされた。このように,別府湾をめぐる洪積台地は,日本の旧石器文化研究の重要な拠点の一つとなっている。ところで,早水台遺跡では第3層からナイフ形石器など後期旧石器が,さらに第1・2層からは縄文早期押型文土器が出土している。まず,この第3層出土のような後期旧石器文化の遺跡としては,他にそのころの人骨(頭蓋骨)を出土した聖岳(ひじりだけ)洞穴(佐伯市)ややはり同期の岩偶を出土したことで知られる岩戸遺跡(豊後大野市)などがある。また縄文早期の遺跡としては,このほか押型文土器から尖底無文土器までの層位的変遷のみられた川原田洞穴(杵築市)などが,また前期には多数の人骨を出土した枌(へぎ)洞穴(中津市)などがある。縄文後期には磨消縄文土器が,晩期には凸帯文土器が盛行するが,後者には籾圧痕の認められる例があり,この時期における稲作の開始を示している。また大石遺跡(豊後大野市)では〈土段つきスタジアム風〉の大竪穴を中心に黒色磨研土器とともに石鎌などの石器が大量に出土し,これまた農耕の起源について問題を提起した。

下城遺跡(佐伯市)は,弥生前期下城式の標式遺跡だが,縄文の伝統を色濃くとどめる。後期には櫛目文土器が盛行し,低湿地遺跡で有名な安国寺遺跡(国東市)がある。

宇佐地方には〈宇佐邪馬台説〉というのがあって,この地方の弥生・古墳時代の遺跡すべてをこれと結びつけて解釈することもあるが,それはともかくとしても,県下の古墳のうちもっとも古式のものが宇佐平野に分布することは注意してよい。赤塚古墳(宇佐市)もその一つで,三角縁神獣鏡4面などを出土した九州でも最古の畿内型前期前方後円墳である。

歴史時代では,8世紀後半の完成という弥勒寺跡(宇佐市)や藤原末期以降に造立された大小70の臼杵磨崖仏群などがある。

→豊前国 →豊後国

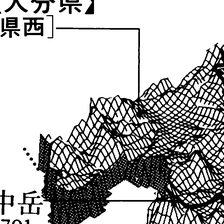

火山と高原の風土

西南日本は,中央構造線を境に内帯と外帯に分けられるが,この西南日本の延長線上にある九州は,臼杵-八代構造線より南に外帯の,松山-伊万里線より北に内帯の特色が示されていて,その間に長崎三角帯と呼ばれる九州独特の火山岩類の累積した地帯がみられる。大分県ではその南1/3,すなわち臼杵-八代構造線より南に外帯の特色をもつ地帯が,北2/3に長崎三角帯の火山地の特色をもつ地帯がみられる。外帯にあたる南部は主として秩父古生層や中生層などの水成岩層から構成された山地で,九州山地の北東部にあたる。この中で宮崎県境に高くそびえる祖母・傾(かたむき)山地(主峰祖母山,1757m)は,秩父古生層上に新生代の火山活動が行われて形成されたものである。長崎三角帯にあたる北部は新旧の火山活動による溶岩類が累積して形成されたところで,次の三つに大別できる。(1)阿蘇火山の外輪山とその火砕流の堆積した大野川流域,(2)豊肥火山活動による広大な溶岩台地が形成され,のち浸食されて溶岩台地削剝地形(メーサ,ビュート)の展開する日田,玖珠から耶馬渓地方,(3)両者の間に展開する山陰系の火山である両子(ふたご)山,文珠山(ともに国東(くにさき)半島),鶴見岳,由布岳,九重山などのある地帯。このように大分県の地形は,山地や高原が広く,これらを四周から筑後川の上流,大野川,大分川,山国川などの河川が浸食して,複雑な地形区をなしている。

気候は複雑な地形,海岸線であることから地域的特性をもち,瀬戸内海に面するところは晴天が多く,降水量の比較的少ない瀬戸内式気候となっており,国東半島のように干ばつ常襲地帯もある。内陸の山岳地帯には山地型気候が卓越し,降水量が多くなり,気温は全般に低く,年較差が大きい。佐賀関半島より南の豊後水道に面するリアス海岸線沿いの地域は降水量も多く,気温も比較的高く,表日本式気候を呈する。

農林業の不振と過疎化の進行

古来,〈豊(とよ)の国〉と呼ばれた大分県は,農林業を中心としてきたが,近年,農業の生産力は低下し,農業粗生産額でみると九州で5位にランクされている。このことは山地および火山地が広いため耕地率が10.5%(全国平均13.4%。1996)と低く,経営耕地規模も小さく,兼業化が進んでいることが原因であろう。農産物の中では畜産の比率が高いのが特徴で,粗生産額では米,肉用牛,ミカン,生乳,鶏卵,豚の順となっている。林業は,旧藩時代から植林が奨励されたため県の西部(日田林業地帯)や南部にはみごとな人工林がみられるが,近年,木材の価格が外材に押されて低迷し,経営は不振である。なお気候条件,豊かな原木に恵まれたシイタケ栽培は県下に広く普及し,干しシイタケの生産は全国1位。一方,水産業は小規模な漁船による沿岸漁業とノリ,貝類の養殖などを主とするが,漁獲量は少なく,ハマチ,タイなどの養殖漁業への転換が推進されている。

農林業の不振のため,農家人口は大分市や北九州,関西方面に流出し,農村の過疎化が憂慮されている。過疎地域指定の町村数は45で,県下全市町村数の78%にものぼり,全国第1位(1997)である。このような状況を打開するため,1979年以来,1村1品運動が行政主導型で推進され,現在,地域の農水産物に注目して新しい産業を起こす〈村おこし〉が盛んになっている。この運動の先導的な役割を果たした日田郡大山町(現,日田市)は,梅,栗の生産およびその農産加工業の育成を計り,成功した例として知られる。

工業近代化への歩み

大分県は近代化の過程において,藩政時代の小藩分立の歴史が大きな障害となって,大藩に起源をもつ鹿児島本線沿いの諸県に比べて,中心都市の発達,近代工業の育成がかなり遅れた。鹿児島本線が熊本まで開通したのは1891年であったが,ほぼ県域の海岸線に沿う日豊本線が大分まで開通したのは1911年,東西に走る豊肥本線は28年,久大本線は34年であった。大分県では山地が広いためトンネルが多く,道路トンネルの総延長では北海道に次いで第2位となっている。大正から昭和にかけての資本主義の発展過程においても鉱工業を中心として発展した北九州に比べて,大分県は農産物と労働力の供給圏としての役割を果たしたにすぎなかった。複雑な地質構造を反映して多種の地下資源が分布するが埋蔵規模は小さく,第2次世界大戦後県北に約50あった金山は70年の鯛生(たいお)を最後にすべて閉山,祖母・傾山地のスズ,銅鉱山も海外からの鉱石輸入などによって閉山した。一方,非金属鉱山では津久見市の石灰石(全国の16%を占め1位)ほか周辺のドロマイト,ケイ石などが安定した生産量をあげている。工業では日豊本線開通以降進出した大分市,中津市の繊維工場,地元資源を利用した津久見のセメント工場,日田の木材加工工場,輸入鉱物加工の佐賀関製錬所などが起こった。1952年まで工業の首位にあった繊維は衰退して中津,大分になごりをとどめ,50年代末から大分川,大野川下流西岸一帯の遠浅の海岸が注目されて,61年から重化学工業を中心に大分・鶴崎臨海工業地域が造成された。大分川河口の大分空港が72年国東半島南東岸に移転して跡地の広範囲な利用が可能になり,第1期工事が完了し,新日鉄,九州石油,昭和電工などの大企業が立地している。現在は大野川東岸の第2期工事が続行中である。第1期工事完了以来,工業生産は飛躍的に増大し,現在,九州地方では福岡県に次ぐ工業県となって,年間製造品出荷額は2兆7422億円(1996)にのぼる。1964年,大分市,別府市を中心に新産業都市の指定をうけ,現在も都市づくりが進められている。80年代初めからICを中心とするテクノポリス構想が打ち出されてきたが,大分空港を基地として,国東半島から県北にかけての一帯の開発に力が注がれ,企業進出もさかんである。なお,伝統工業としては,日田の下駄を中心とする木材加工業および小鹿田(おんだ)焼,臼杵の醸造工業(みそ,しょうゆ)などがある。

豊かな温泉と観光開発

県内には阿蘇,瀬戸内の2国立公園,耶馬日田英彦山(ひこさん),祖母傾,日豊海岸の3国定公園があり,さらに国東半島,豊後水道などの5県立自然公園が設定され,その面積は全県の約3割に達し,面積,比率ともに全国第7位にある。文化財についても,宇佐神宮(本殿は国宝)をはじめ,臼杵,国東半島,大野川流域の豊後磨崖仏などの石造文化財が多く,豊かな観光資源に恵まれており,観光消費額は2546億円(1995)にのぼる。別府から九重山にかけての地域は,1964年に誕生した九州横断道路(通称やまなみハイウェー。94年無料開放)に沿う火山,高原と温泉の里で,県観光の中心をなしている。別府は世界的な温泉観光保養都市であり,別府の西約20kmにある湯布院(ゆふいん)は観光客向けの行事を恒例化するなどユニークな温泉地づくりが進められている。九重山周辺には筋湯温泉,長者原(ちようじやばる)温泉郷,法華院(ほつけいん)温泉などの多くの温泉地がある。そのほか仏教文化と石仏の里国東,水郷日田,渓谷の名勝地耶馬渓,深山と渓谷の祖母山系,海岸美を誇る日豊海岸,史跡と古城の大野川流域などの観光地もある。

県北,県西,県央,県南の4地域

大分県では歴史的背景,複雑な地形区を反映して,各地に特色ある小文化圏がみられる。

(1)県北--中津,耶馬渓,宇佐地方 県北地域はかつての豊前国の南半分にあたり,北は瀬戸内海の周防灘に面する。山国川下流の中津地方は,県の最北部に位置し,中津平野の中心である。中津は1587年(天正15),黒田孝高(よしたか)が山国川の河口丸山に築城したのに始まり,1717年(享保2)からは奥平氏10万石の城下町として栄えた。明治以降も県北の商業・交通の中心である。周辺農村は豊かな水田地帯であるが,洪積台地下毛原(しもげばる)では野菜やかんきつ類,梨などの果樹の生産も盛ん。山国川上流の耶馬渓地方は,古くは山国と呼ばれていたが,現名は19世紀初め,頼山陽が渓谷美を賞して詩文に耶馬渓と記したことに由来する。駅館(やつかん)川下流の宇佐地方は,古代から宇佐神宮を中心に開けたところであり,現在,この地方から国東半島にかけては古い宇佐文化を物語る多くの遺跡が残っている。ここは宇佐米の産地として知られ,駅館川総合開発による大規模圃場基盤整備も完了し,生産性の高い農業が展開している。

(2)県西--日田,玖珠地方 県西地域は山間地で,西は福岡県,南は熊本県に接する。筑後川上流域の日田,玖珠地方は,藩政時代は天領が多く,その中心日田には西国筋郡代の布政所が置かれた。この地方は日田林業地帯を背後にひかえ,木材加工業が古くから盛んで,また三隈川の遊船,鵜飼いは日田観光の中心をなす。玖珠地方は高原が広く,牧野がひらけ,古くから豊後牛の生産が盛んである。

(3)県央--大分,別府,大野川流域 県央地域は瀬戸内海の伊予灘に臨み,南西部は熊本県阿蘇地方に接する。大分川下流の大分地方は,大分平野の中心で,古代から中世の大友氏の時代にかけて豊後国の政治の中心であった。近世には大分川流域地方を支配した2万2000石の小藩が府内にあったにすぎないが,明治以降,大分県の県庁の所在地となり,再び県の政治・経済・交通の中心となった。1961年から大分臨海工業地域が造成され,飛躍的に人口が増加している。別府は文政年間(1818-30)から温泉場として栄えるようになり,明治以降大きく発展して世界的な観光保養都市となっている。大野川流域は農村地帯であり,近年人口の減少が激しい。大分市との交通が国道57号線の開通で便利になると,大分市の商圏の影響を強くうけるようになった。上流域は竹田が,中流域は豊後大野市の三重が中心地である。

(4)県南--佐伯,津久見,臼杵 県南地域は豊後水道に臨み,南は宮崎県に接する。佐伯湾頭の佐伯(さいき)は,佐伯藩2万石の城下町として栄えた町で,現在,セメント,パルプなどの工場がある。臼杵湾頭の臼杵は,臼杵藩5万石の城下町として発達した。現在,醸造工業(みそ,しょうゆ,ウィスキー),造船業がある。津久見は藩政時代は臼杵藩と佐伯藩によって分割統治された半農半漁の村であったが,大正から昭和初めにかけてセメント工業が発達してから栄えた。

執筆者:勝目 忍

[名・形動]数量や程度がかなり多かったり進んでいたりすること。また、そのさま。相当。だいぶん。「彼が去って

[名・形動]数量や程度がかなり多かったり進んでいたりすること。また、そのさま。相当。だいぶん。「彼が去って [副]思ったよりも数が多かったり、程度がはなはだしかったりするさま。相当。ずいぶん。だいぶん。「本を

[副]思ったよりも数が多かったり、程度がはなはだしかったりするさま。相当。ずいぶん。だいぶん。「本を [名・形動]「だいぶ(大分)

[名・形動]「だいぶ(大分) 」に同じ。

」に同じ。 [副]「だいぶ(大分)

[副]「だいぶ(大分) 」に同じ。「水かさが

」に同じ。「水かさが

大分県中部の市。

大分県中部の市。

損に就く。親

損に就く。親

(わす)れず、

(わす)れず、 (つね)に

(つね)に 石の救せらるる

石の救せらるる るも、自ら大

るも、自ら大 の將(まさ)に限り

の將(まさ)に限り るるなり。

るるなり。