関連語

精選版 日本国語大辞典 「衽」の意味・読み・例文・類語

普及版 字通 「衽」の読み・字形・画数・意味

衽

9画

[字訓] えり・すそ・おくみ

[説文解字]

[字形] 形声

声符は壬(じん)。壬にふくらむ意がある。〔説文〕八上に「衣の

(えり)なり」とあり、衿は襟、衽はおくみをいう。左衽は東夷の俗。中国では死者の礼。〔儀礼、士喪礼〕「衽を奧に

(えり)なり」とあり、衿は襟、衽はおくみをいう。左衽は東夷の俗。中国では死者の礼。〔儀礼、士喪礼〕「衽を奧に (すす)む」、〔中庸、十〕「金革を衽(しとね)とす」のように、衽席の意にも用いる。仁の古い字形は、人の後ろに衽席をおく形で、安舒を原義とする字である。〔荘子、達生〕に「人の最も畏るる

(すす)む」、〔中庸、十〕「金革を衽(しとね)とす」のように、衽席の意にも用いる。仁の古い字形は、人の後ろに衽席をおく形で、安舒を原義とする字である。〔荘子、達生〕に「人の最も畏るる は、衽席の上、飮

は、衽席の上、飮 の

の なり」とみえる。

なり」とみえる。[訓義]

1. えり、すそ、おくみ。

2. も、はかま。

3. たもと、そで。

4. しとね、ねむしろ。

5. くさび代りのひも、両端を広くしたひも。

[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕衽 宇波加比(うはかひ) 〔和名抄〕袵 於保久比(おほくび) 〔字鏡〕衽 コロモノクビ・モノノヲ・ホヒ・モ・オホクビ・ヒモ・ウハカヒ

字鏡〕衽 宇波加比(うはかひ) 〔和名抄〕袵 於保久比(おほくび) 〔字鏡〕衽 コロモノクビ・モノノヲ・ホヒ・モ・オホクビ・ヒモ・ウハカヒ[語系]

衽・任・妊・恁nji

mは同声。みなふくよかで安舒の意をもつ語である。

mは同声。みなふくよかで安舒の意をもつ語である。[熟語]

衽褐▶・衽左▶・衽裳▶・衽席▶・衽髪▶・衽服▶

[下接語]

臥衽・懐衽・衾衽・交衽・左衽・接衽・続衽・連衽・斂衽

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衽」の意味・わかりやすい解説

衽

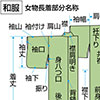

おくみ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「衽」の意味・わかりやすい解説

衽【おくみ】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...