関連語

精選版 日本国語大辞典 「高麗縁」の意味・読み・例文・類語

こうらい‐べりカウライ‥【高麗縁・高麗端】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「高麗縁」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の高麗縁の言及

【畳】より

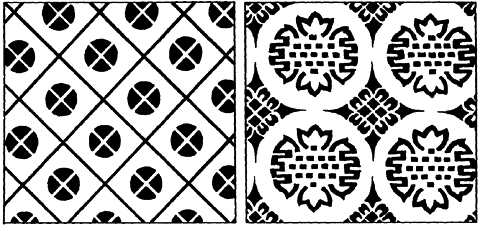

…《延喜式》には朝廷で使われた畳の規格が書かれているが,長帖,短帖,狭帖など,長さ10mから1.2m,幅1.35mから1.08mの間でさまざまな形のものがあり,厚畳と,厚さがその半分の薄畳があった。畳縁(たたみべり)は糸目を布で覆ったが,その色と文様によって,各色を並べた繧繝縁(うんげんべり)は神仏と天皇,雲と菊の大紋を織りまたは染めだした大紋高麗(こうらい)縁は親王および大臣,小紋高麗縁は公卿,紫端は五位以上,黄端は六位といった格付けがなされ,そこに座る人の位階を示す役割を持っていた。この畳が行事のたびごとに板床の部屋に敷き並べられたのであるが,平安後期になると,通常人の席に当たる部分には常設的に畳が敷き置かれるようになり,身分の高い人の座はさらにその上に畳を重ねるようになった。…

※「高麗縁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...