クガイソウ

Veronicastrum sibiricum(L.)Pennell ssp.japonicum(Nakai)Yamazaki

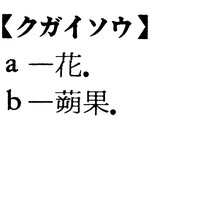

本州に分布し,山地の草原や林縁に生えるゴマノハグサ科の多年草。茎は株立ちとなり,直立して高さ0.8~1.3m,4~8枚の輪生する葉を5~9段につける。夏,茎頂に穂様の総状花序に多数の淡紫色の花をつける。花冠は筒形で,先は4裂してややとがる。蒴果(さくか)は卵形で,半球形の多数の小さな種子がある。西南日本には花序が無毛のナンゴククガイソウV.sibiricum(L.)Pennell var.australe Yamazakiが,また北海道には全体が大きく,花は無柄で花冠裂片の先が丸いエゾクガイソウV.sachalinense(Boriss.)Yamazakiがある。クガイソウは切花として利用されたり,ロックガーデンに植えられる。

クガイソウ属Veronicastrumは,花序が頂生するクガイソウ類と,腋生(えきせい)するスズカケソウ類とがある。スズカケソウV.villosulum(Miq.)Yamazakiは茎が斜上し,その先は下垂して地について新苗を作る。全体に密にビロード状の毛がある。葉のわきごとに球形の花序をつける形が,山伏の篠懸(すずかけ)を思わせる。濃紫色の花が美しく,まれに栽培されるが,めったに見られない珍しい植物である。中京地方に自生する。

執筆者:山崎 敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

クガイソウ

くがいそう / 九蓋草

[学] Veronicastrum sibiricum (L.) Penn. subsp. japonicum (Nakai) Yamaz.

ゴマノハグサ科(APG分類:オオバコ科)の多年草。茎は株立ちして直立し、高さ約1メートル、葉は4~8枚が輪生する。7~8月、茎頂に長い総状花序を出し、多数の小花が密生する。花冠は青紫色で筒状、先は4裂し雄しべ2本は花外に長く突き出る。蒴果(さくか)は卵形で、中に多数の円い小さな種子を含む。北海道、本州、四国、九州の山地から亜高山帯の草地に多くみられる。四国と九州のものは変種とされる。名は、花茎に9節ほどの輪生葉がつくことによる。民間では根茎を煎(せん)じて利尿剤とする。クガイソウ属にはこのほかにスズカケソウの仲間があり、約20種がおもに東アジアに分布する。近縁のルリトラノオ属とは、花冠が筒状であること、蒴果や種子の形などから区別される。

[久保多恵子 2021年8月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

クガイソウ(九蓋草)

クガイソウ

Veronicastrum japonicum

オオバコ科の多年草。高原の草地に生じる。茎は根もとから数本立ち上がり,高さ 1~2m。ほとんどが分枝せず,広披針形で鋸歯をもつ葉が 4~10枚ずつ数層にわたり輪生する。輪生葉の層が 9層ほどあることからこの名がある。花は,青紫色の小花が茎頂に穂状花序をなして密につく。穂の長さは 15cmに及ぶ。果実は宿存萼をもつ小球形の蒴果である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

クガイソウ

本州〜九州,東アジアの山地の草原や林縁にはえるゴマノハグサ科の多年草。高さ60〜100cm,葉は3〜6個ずつ輪生。夏,茎の頂に花穂を出し紅紫色の花を密につける。花冠は7〜8mmの筒状で,先は4裂。おしべは2個で長く突き出る。輪生する葉が何段にもつくので,九蓋草,九階草の名がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by