ハンゲショウ (半夏生)

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

暖地の水辺や湿地に群生するドクダミ科の多年草。茎の上部の数枚の葉は下半部が白色となって目だつ。一説にはこの葉色から〈半化粧〉の名があるといい,また一説には,この葉を半夏生(夏至から11日目)のころにつけるところからこの名があるともいう。カタシログサ(片白草)ともいう。根茎は長くはい,地上茎は直立して,高さ0.5~1m。全体が柔らかい。葉は互生し,長卵形で鋸歯がなく,長さ5~15cm,幅4~8cm。6~8月,茎の先に細長い穂状花序をだし,多数の小さな花をつける。花は黄白色で花被がなく,小さな苞葉のわきに6本のおしべと1本のめしべがあるだけである。果実は球形で4個の袋果に分かれ,それぞれ1個の種子をもつ。茶花として利用され,全草や根茎を薬用とし,解熱や解毒,脚気などに用いた。本州の関東以南,四国,九州,沖縄,中国,フィリピンに分布する。

ハンゲショウ属Saururus(英名lizard's-tail)はアジアに1種,北アメリカに1種知られるだけで,原始的な植物の一つと考えられている。

執筆者:山崎 敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ハンゲショウ

はんげしょう / 半夏生

[学] Saururus chinensis (Lour.) Baill.

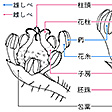

ドクダミ科(APG分類:ドクダミ科)の多年草。地下茎は長く横走する。高さ0.5~1メートル、全体に臭気がある。葉は互生し、卵形で基部は心形、花序の下の2、3枚の葉は下半分が白くなる。6月末から7月、葉と対生して垂れ下がる穂状の花序をつくり、基部から先端に向かって徐々に白色の小さい花を開き、花序はやがて直立する。包葉は花序軸にはなく、長さ2~3ミリメートルの小花柄の先につく。花は両性、花被(かひ)はない。雄しべは6本で心皮と対生し、基部は心皮に合着する。雌しべは4枚の心皮からなり、基部は互いに合生する。胚珠(はいしゅ)は1心皮当り2個であるが、種子は1心皮に1個できる。低湿地に群生し、本州から沖縄、および東アジア、南アジアに分布する。名は、花期が半夏生(7月2日ころ)のころであるからとも、葉の下半分が白色なので半化粧の意であるともいわれる。別名カタシログサ(片白草)ともいうが、これも同じ理由による。ハンゲショウ属は2種あり、もう1種S. cernuus L.は北アメリカ東部に分布する。

[大森雄治 2018年7月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ハンゲショウ(半夏生)

ハンゲショウ

Saururus chinensis

ドクダミ科の多年草。カタシログサともいう。朝鮮半島,日本,中国に分布する。北海道を除く日本各地の低湿地に生え,全草に臭気がある。茎は直立し,高さ 1mに及ぶ。葉には柄があり互生し,長卵形または楕円形,初夏になると茎の先の2~3枚の葉は下半部の表面が白くなる。この白い葉に向い合って長さ 10cmあまりの穂状の花序を出し,白色の小花を多数つける。花には花被がなく,おしべ6~7本,めしべ1本で基部に1枚の小さな包葉がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ハンゲショウ」の意味・わかりやすい解説

ハンゲショウ

カタシログサとも。ドクダミ科の多年草。本州〜沖縄,東アジアの平地の水辺にはえる。茎は直立し,高さ80cm内外,長卵形の葉を互生する。6〜8月,小さな黄白色花を多数穂状につける。花被はない。名は,半夏生(はんげしょう)のころ茎の上部の葉が白くなるためとも,白くなった葉色を半化粧にあてたともいわれる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by