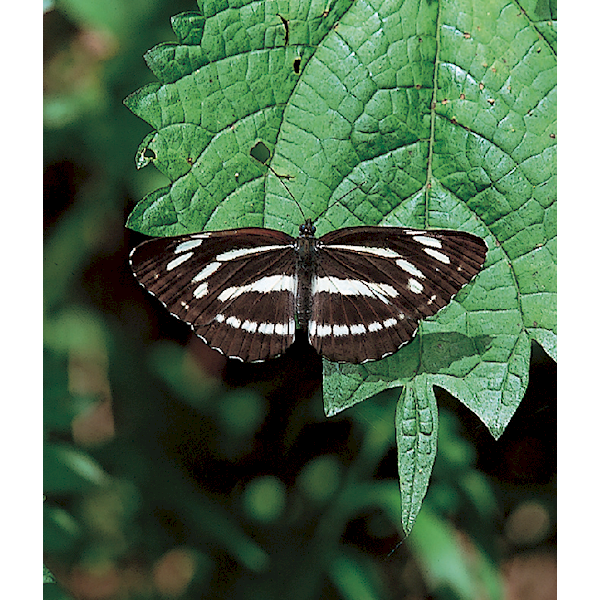

ミスジチョウ (三条蝶)

Neptis philyra

鱗翅目タテハチョウ科の昆虫。中型のチョウで,開張は6~7cm。雄より雌,寒・山地産より暖・平地産の個体が大きい。翅は横長で,黒地に白い紋があり,翅を広げて静止すると白い紋が漢字の三のように見えるところからこの名がある。裏面の斑紋は,表面の黒地がそのまま赤褐色に置き換わったものに近い。日本本土に産するが,北海道には少ない。低山地や峡谷に多く,緩やかに飛び,滑空する。花や樹液には集まらず,おそらく葉などに落ちたアブラムシ分泌液を吸っているものと思われる。年1回,6~7月に発生し,雌は1月以上も生きて産卵を続ける。幼虫はイロハカエデなどのカエデ科植物を食樹とし,おもに4齢幼虫が枯葉の上で越冬する。越冬後の幼虫は,カエデの萌芽のころ,水分を吸収して脱皮し,終齢となってから摂食を再開する。

ミスジチョウ類(英名clipper)には数種の国産種がある。やや大型のオオミスジN.alwinaは年1回の発生,小さな幼虫が越冬し,ウメ,アンズなどバラ科植物を食べる。やや小型のホシミスジN.pryeri,小型のコミスジN.sapphoは年2~3回発生する。コミスジは各地にもっともふつう,広くマメ科植物を食べ,老熟幼虫で越冬する。ホシミスジとフタスジチョウN.rivularisは,幼虫の食草はともにシモツケ類で,3齢幼虫が巣をつくって越冬する。南西諸島にはコミスジと近縁のリュウキュウミスジN.hylasが分布するほか,最近は八重山諸島で別属のシロミスジAthyma periusが見られるようになった。

執筆者:高倉 忠博

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

ミスジチョウ

みすじちょう / 三条蝶

[学] Neptis philyra

昆虫綱鱗翅(りんし)目タテハチョウ科に属するチョウ。日本では北海道、本州、四国、九州、対馬(つしま)に分布し、日本西南部の温暖地ではおもに山地帯に生息し一般にまれである。国外では朝鮮半島、中国、台湾(山地)に分布し、東アジアの特産種。はねの開張は65ミリメートル内外。はねの表面は黒色、裏面は茶褐色、表裏ともにほぼ平行に走る3本の白帯があり、和名はこの特徴に基づいたもの。雌雄の斑紋(はんもん)はほぼ同様であるが、雄の後翅表面の前縁部は灰白色を帯びる。年1回の発生で、暖地では5~6月、寒冷地では7~8月に出現し、樹上を高飛することが多い。幼虫の食草は各種のカエデ類。幼虫の状態で樹上で冬を越す。

[白水 隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

ミスジチョウ

Neptis philyra

鱗翅目タテハチョウ科。前翅長 34mm内外。翅表は黒色で,前翅に3条,後翅に2条の白色斑列がある。裏面は赤褐色で同様の白色斑列がある。体は緑色の光沢がある。翅を水平に広げて滑るように飛ぶが,前翅前縁を一直線に保つので前後翅の白色斑列は連続した3条の横帯となる。成虫は5~7月に出現し,山地にみられる。幼虫はカエデ類の葉を食べる。北海道,本州,四国,九州,朝鮮,中国,台湾に分布し,日本産は亜種 N. p. excellensという。近縁種に小型のコミスジや,翅表の白色斑列が2条の横帯となるフタスジチョウ N. rivularisなどがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

ミスジチョウ

学名:Neptis philyra

種名 / ミスジチョウ

目名科名 / チョウ目|タテハチョウ科(タテハチョウ類)

解説 / よく吸水します。

体の大きさ / (前ばねの長さ)30~37mm

分布 / 北海道~九州

成虫出現期 / 関東地方では5~8月

幼虫の食べ物 / イロハカエデ、ヤマモミジなど

出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報

Sponserd by

百科事典マイペディア

「ミスジチョウ」の意味・わかりやすい解説

ミスジチョウ

鱗翅(りんし)目タテハチョウ科の1種。日本全土,朝鮮,中国大陸,台湾に分布。開張65mm内外,黒地に3本の白帯がある。幼虫はカエデ類の葉を食べ,幼虫で越冬,成虫は6月ころに現れ,樹上を飛ぶ。主として低山地に見られる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by