翻訳|ink

精選版 日本国語大辞典 「インキ」の意味・読み・例文・類語

インキ

- 〘 名詞 〙 ⇒インク

日本大百科全書(ニッポニカ) 「インキ」の意味・わかりやすい解説

インキ

いんき

ink

文字を書写したり印刷する場合に用いる液体。インクともいう。水溶性と油溶性がある。インキの語源はラテン語のエンカウスツームencaustumで、これは「焼板に焼き付ける」という意味である。

[野沢松男]

歴史

人間がインキを用いて文字を記したのは、紀元前4000年代の終わりごろからといわれ、当時エジプトでは、樹脂や膠(にかわ)に木炭や煤煙(ばいえん)を混ぜてつくったインキを用いていた。エジプト人が用いたインキの主成分はカーボン(炭素)で、動物の骨や角(つの)などをいぶし焼きにしたり、脂(やに)の多い松の木などを燃やしたものをスラブslabという硯(すずり)に滴下し、さらに膠や油を混ぜて、ミュラーmullerというならし石で擦り合わせてインキにした。また中国では筆状の竹に漆を含ませて、文字を書いていた。中国の墨は田真(でんしん)が発明したというが、さだかではない。漆や松脂をいぶし焼きにして炭素をとり、それに膠を加えて固めた現在の墨と同様のものである。古代ローマ人は、セピアsepiaというイカの分泌する黒色色素を用いていた。そのほか銀朱(硫化水銀)を使った赤インキ、ラブリカrubricaという赤土でつくったインキ、ミュレックスmurexというホラガイを陰干しにし、それをつぶしてつくった紫インキ、緑青と酢でつくった緑色インキなどがあった。

前2世紀ごろ、ギリシアの機械技師フィーロが、五倍子(ごばいし)(附子(ぶし))の液で文字を書き、乾いたあとに鉄分を含む薬液で表面を潤すと、文字が黒色に変化するのを発見した。これが中世ヨーロッパで広く使われた五倍子鉄インキのはしりで、後のブルーブラック・インキと原理が変わらない。五倍子は、ヌルデという植物にアブラムシの一種が寄生してできるこぶ状のもので、タンニン酸を多く含んでいる。18世紀以後は、化学の進歩と発展により色や質が改良され、現在に至っている。

[野沢松男]

種類

現在のインキを大別すると、筆記用インキ、記号用インキ、印刷用インキの3種となる。筆記用インキには水溶性と油溶性があり、水溶性インキは万年筆やサインペンなどに用いられている。紙に書くのが目的で、色鮮やかだが水に対して弱い。一方油溶性インキは、ボールペン、フェルトペンなどに用いられ、耐水性に優れている。ことにフェルトペン用の油溶性インキは、紙以外の不浸透面にも書くことができる。

また筆記用インキは、用いる色素により、染料インキと顔料インキ、さらにその中間の混合型インキとに分けられる。染料インキは染料を水に溶かしたもので、色が豊富で鮮明、沈殿をおこさないなどの特徴があるが、水に弱く耐久性に欠ける。顔料インキは、水に溶けない色素(カーボンなど)の微粒子を水に分散させたインキで、墨汁や証券用インキ、製図用インキがそれである。万年筆には適さず、筆や鋼ペン、烏(からす)口(製図用具)などに用いる。混合型インキは、染料と有機レーキ、顔料を組み合わせたもので、ブルーブラック・インキ、タンニン酸染料インキ、万年筆用黒インキなどが該当する。ブルーブラック・インキは、インキに含まれているタンニン酸第一鉄が空気中の酸素に触れて酸化し、タンニン酸第二鉄に変化して黒色となる原理を応用したものである。タンニン酸第一鉄は、第二鉄に変化しないと無色透明なので、ブルーブラック・インキはその溶液の中に青色染料を入れてある。書いた当初は青色であるが、タンニン酸第一鉄が第二鉄に変わることにより耐水性、耐光性が強められる。万年筆用黒インキ(リアルブラック)は、カーボンブラックと黒色染料を併用して万年筆用にしたものである。

計器やスタンプ類に用いられる記号用インキは、染料インキおよび顔料インキに、グリセリンやグリコールなどの吸湿物を加えてつくる。それによって一般の筆記用インキより粘度を強くし、ゴム印の印面にむらなく付着して紙に捺印(なついん)できるようにしてある。なお、筆記用および記号用インキは、水に溶けない顔料よりも良質の染料ができるのにしたがって、インキ性能が十分に生かせる染料インキの割合が増加してきている。

[野沢松男]

改訂新版 世界大百科事典 「インキ」の意味・わかりやすい解説

インキ

ink

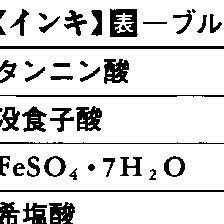

インクともいう。インキを用途別に分類すると,筆記用インキ(タンニン酸鉄インキ,色インキ,墨汁など),印刷インキ,各種の特殊インキなどがあるが,単にインキという場合は,タンニン酸鉄インキ(ブルーブラック・インキ)を中心とした筆記用インキを指す。筆記用インキの歴史は紀元前2500年にさかのぼり,エジプトや中国では当時すでにランプのすすで作った今日の墨を使用していた。タンニン酸鉄インキが出現したのは紀元前210年といわれるが,現在のブルーブラック・インキに近い形に完成したのは19世紀である。今日のインキは鉄(Ⅱ)塩,タンニン酸単独またはタンニン酸と没食子酸の混合物,および少量の無機・有機酸,防腐剤,青色染料などの混合水溶液である。タンニン酸や没食子酸に鉄(Ⅱ)イオンを加えると無色の物質ができるが,これは紙上で空気酸化され水に不溶の黒色の鉄(Ⅲ)塩となり耐久性色素が形成される。筆記するうえで無色のインキでは不便なので,筆跡が識別できるように青色染料を混ぜておく。ブルーブラック・インキで書いた筆跡が何世紀を経ても読めるのは鉄(Ⅲ)塩の耐久性による。ブルーブラック・インキの処方の一例を表に示す。

一般の商品では染料として用いるインキブルーの濃度は1%以下である。また加える無機・有機酸のためpHは1.0~3.0の範囲にある。タンニン酸,没食子酸以外の多くの芳香族ポリヒドロキシ化合物が研究的に試みられたこともあるが,この2者以外に実用される化合物は得られなかった。耐久性のあるインキをつくるためには,オルト位に2個のヒドロキシル基,またはヒドロキシル基とカルボン酸基が必要である。あるいは3個の隣接したフェノール性ヒドロキシル基が必要であるという説もある。いずれにせよ,ブルーブラック・インキの本体は鉄(Ⅱ)イオンをもつ錯化合物であり,これが紙上で酸化され,鉄(Ⅲ)イオンの複雑な構造をした錯化合物に変化し,不溶で堅牢な色素となるものと考えられる。

コロイド状のプルシアンブルーを水に加えたインキもある。これは,光,インキ消しには強いが,アルカリに弱く,金ペンを侵す欠点がある。特殊なものとしては水洗できる耐久性のない青インキもあるが,これはインキブルーを水に溶かし,グリセリン,チモールを加えて製造される。製図用黒インキは,カーボンブラックを各種の分散剤,保護コロイドとともに水に分散させたもので,筆記用インキとしても使用されるが,ブルーブラック・インキのように紙に浸透する性質が乏しいため,一般に摩擦には弱い。色インキは,おもに塩基性染料,蛍光をもった染料を水に溶解したものである。塩基性染料のものは,色が豊富で美麗だが,耐光性は低い。

→印刷インキ

執筆者:新井 吉衞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「インキ」の意味・わかりやすい解説

インキ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「インキ」の意味・わかりやすい解説

インキ

ink

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「インキ」の読み・字形・画数・意味

【 跂】いんき

跂】いんき

字通「 」の項目を見る。

」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内のインキの言及

【墨汁腺】より

…軟体動物頭足類特有の器官で,直腸上の肛門のすぐ背側にある墨汁囊ink sac中にあって墨汁ink(いわゆるイカの墨)を分泌する腺。墨汁囊はスポイト状で,輸管(墨汁管)には開口近くに括約筋が二つあって墨汁の排出を制御できる。墨汁腺ないしは墨汁囊は二鰓(にさい)類Coleoideaに特有のものと考えられ化石にもあらわれる。オウムガイ類や他の頭足類にはみられない。また,発生初期からあらわれ,孵化(ふか)幼生(頭足類の場合一般の“幼生”とは異なるが)はすでに墨汁を吐く性質をもっている。…

【本】より

…紙を意味する英語のペーパー,ドイツ語のパピール,フランス語のパピエ,ロシア語のパプカなど,みなパピルスから出ているので,パピルスを紙の始まりであるかのように考え,プリニウスの記述中に見える〈テクスントゥルtexuntur〉(織る,置く,作る)を〈漉(す)く〉と訳した例もあるが,漉くという操作を経ずに,水に浸してプレスしただけのパピルスは本質的に紙とはいわれない。粗質多孔の植物繊維であるため,これに文字をしるすには特別のインキが必要とされる。インキはすす(煤)と水とを混ぜて作られたが,インキを適度にペンへひきとめておくためにアラビアゴムが加えられた。…

※「インキ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...