サンショウモ

Salvinia natans(L.)All.

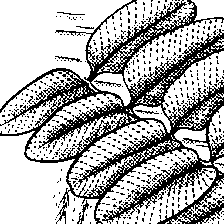

姿がサンショウの葉に似て小型で,水田や池沼に雑草として浮遊する水生シダ。一年生。茎はまばらに分枝する。葉は3枚ずつ輪生するが,2枚は浮遊葉,1枚は根のように水中に沈む水中葉(沈水葉)である。浮遊葉は緑色,楕円形,表面には毛をつけた短い突起が密につき,裏面には軟らかい毛がある。水中葉は根のような細糸に裂けて,細毛をつける,その基部に小さい球状の胞子囊群がむらがってつく。胞子囊群は表面に軟毛をつけた球状の薄い包膜に包まれる。胞子は異型。根はない。本州,四国,九州の各地に産するが,農薬を使うようになってから水田などには見られなくなった。アジア,ヨーロッパの温帯域に広く分布し,北アメリカ,アフリカにも生育しているが,自生かどうか疑わしい。大型のナンゴクサンショウモS.cucullata Roxb.ex Boryは温室で普通に見られるが,逸出して暖地では野外に生じることもある。

執筆者:加藤 雅啓

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

サンショウモ(山椒藻)

サンショウモ

Salvinia natans

サンショウモ科の水生シダで,ヨーロッパからインド北部を経てアジア東部に広く分布する。日本では本州,四国,九州の暖地の水田や沼地にみられる。自然状態では一年草であるが,温室栽培すると多年草の性質を現す。茎は細く多数の毛をもつ。葉は水面に浮ぶ全縁で網状脈をもった浮遊葉と,水中に沈んで根のように細く分れた水中葉とがあり,浮遊葉2枚と水中葉1枚が同じ節に輪生する。根はなく,水中葉が根の働きをする。胞子嚢果は水中葉の基部に群生し,それぞれ内部に大胞子嚢と小胞子嚢とを生じる。小胞子嚢のほうが数が多い。小胞子は単純な雄性前葉体を,また大胞子は雌性前葉体をつくり,受精により胞子体を形成する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

サンショウモ

さんしょうも / 山椒藻

[学] Salvinia natans All.

サンショウモ科の一年生水生シダ。全長7~10センチメートル。茎は多少分岐し、根はない。葉は3枚ずつ輪生し、うち左右の2枚は水面に浮かび、この浮水葉の形が広楕円(こうだえん)でサンショウの葉に似ていることからこの名がある。下側にある残りの1枚は水中に沈み、一見、根のように糸状体に細かく分かれる。胞子嚢(のう)は沈水葉の基部についている嚢果の中にあり、胞子には大小の区別がある。各地の水田や池沼に浮かび、群生する。

[西田 誠]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

百科事典マイペディア

「サンショウモ」の意味・わかりやすい解説

サンショウモ

ムカデモとも。本州〜九州に分布するサンショウモ科の一年生のシダ。池,沼などの水面に浮かぶ水草で,ときには水面いっぱいに広がる。サンショウの葉のように楕円形の葉が対生し,水中に根がたれる。この根は葉の変形したもので,大小の球形の胞子嚢果をつける。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のサンショウモの言及

【藻】より

…水中に生えている植物。もともと水生生活をする[藻類]だけでなく,陸上植物から水生に変わったアマモやキンギョモなどの顕花植物,サンショウモやミズニラなどのシダ植物,マリゴケなどのコケ植物も漠然とまとめて呼ぶ。【堀田 満】。…

※「サンショウモ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by