翻訳|Africa

改訂新版 世界大百科事典 「アフリカ」の意味・わかりやすい解説

アフリカ

Africa

アフリカは面積3030万km2,人口7億2036万(1996),面積ではアジアに次ぐ世界第2の大陸である。赤道をはさんで同心円状に,熱帯雨林,サバンナ,砂漠,地中海気候帯と多様な自然をもっている。サハラ砂漠をはさんで,北は西アジア・地中海世界とひとつづきのハム・セム系の文化をもつ白人(コーカソイド)が支配的な白人アフリカ,南は,ピグミーやコイサン(サン,コイ・コイン)の非黒人先住民と,おそらく北西部から移住拡散した黒人(ニグロイド)の世界,すなわち黒人アフリカである。規準のとり方にもよるが,黒人アフリカだけで800近い異なる言語が話されているといわれる。一つの共和国の中に,異なる習俗をもつ部族が30も40も共存していることはまれではない。だが,地理的,言語的,文化的に多様でありながら,同時にそこには一つの〈アフリカらしさ〉とでもいうべきものがあることも確かである。インド洋に面した東アフリカから,大西洋に向かう西アフリカまで,サバンナではモロコシなどの穀物の粉を火にかけて練った主食,森林地帯ならヤムイモやプランテン・バナナを搗(つ)いた餅,柄のない竪杵を搗く女たち,ウサギとハイエナの昔話,泥と草の家,タムタムの強烈なビート,日本的まじめさを笑いとばしてしまう巧みな方便とおおらかな生活力,粘度の高い時間の流れ……。多様さの中の一様性,相反するようにみえるものの合一,そこにアフリカのもつ不思議な魅力もあるのかもしれない。

アフリカは,最古の猿人アウストラロピテクス類(350万年前)や,簡単な石器を使っていた最古のヒト属ホモ・ハビリス(150万~200万年前)の出土によってほぼ確かなように,人類の揺籃の地である。アフリカはヒトにとって,原初的な技術で自然に依存する生活を可能にするような条件をそなえている大陸だったに相違なく,だからこそまた,ヒトを技術の進歩に追いたてない大陸でもあったのであろう。たしかに〈進歩と停滞〉は,この大陸の文化が人類に提示している大きな問題であり,それは現代の南北関係,行き過ぎた開発と飢餓・貧困が投げかけている課題にまでつづいている。

暗黒大陸と呼ばれ,文字をもたず,歴史のない大陸といわれたアフリカ。肉親の死をいたんで,夜通し砂ぼこりをけたて,タムタムの響きに霊感を吹きこまれたように群れ踊る人たち--その黒光する裸身の躍動には,文字とか記録とか,時を経て遺存するものとか,いわゆる歴史とかの意義を,無言で解体してしまうだけの力が含まれている。〈アフリカらしさ〉が人類に対してもっている価値も,そのあたりにあるのかもしれない。〈暗黒大陸〉の汚名をそそぐために〈黄金の昔〉を現出させる必要も,西洋史,東洋史のモデルにならってアフリカの過去を窮屈な編年史に仕立て,だからアフリカにも歴史があったとする配慮も,本来無用なのではないかと思われる。

だが,コミュニケーションの網におおいつくされた現代世界で,アフリカの人たちが他の大陸の人たち,〈先進〉とも呼ばれる国々の人たちと,まぎれもない同時代を生きていることはたしかである。ゆがんだ開発がもたらす環境破壊--都市への人口集中と農村の荒廃,樹木の濫伐,保護された野生動物におびやかされる農民等々--の問題は,電気も水道もなく,乳幼児死亡の多いアフリカ奥地でも,日本や欧米と同時に進行しているのである。

執筆者:川田 順造

自然

地形,気候

アフリカ大陸の自然環境の特徴は,全体として比較的平たんな陸地であるということにすべてがかかわっている。これほど広大な大陸のほぼ半分が標高500m以下であるということは,あらためて注目するに値することである。このように平たんな土地が展開していることは,基本的には,アフリカがゴンドワナ大陸,あるいはパンゲアと呼ばれる,地表で最も古い陸塊の中心部に位置していたことに起因している。アフリカ南西部の凹形の海岸線が,南アメリカ北東部の凸形の海岸線と非常に形状が似ているということが,視覚的にも認識できるように,ユーラシア,南・北アメリカ,インド,オーストラリアとアフリカはひとつづきの陸塊であったが,いずれもアフリカから離れるような方向に分離・移動していった。それぞれの移動の前面で多くは大山脈を形成して,それぞれの大陸に特徴を与えているが,アフリカの場合,北西端にアトラス山脈の形成がみられたほかは,ほとんどの土地が変動をあまり受けることなく推移したために,雨水による浸食が進むだけで,ほとんど全体といってよいほどの部分が平たんな大陸となった。もちろん,まったく動きがなかったわけではなく,東アフリカには,おそらく地球内部物質,すなわちマントルの上昇によって隆起がおこり,最高点が4500mを超えるエチオピア高原の形成も行われたが,その高原もまたきわめて平たんである。その部分の隆起上昇に伴って地表に張力が生じ,アフリカ大地溝帯と呼ばれる長大な谷が形成されたが,そのほかにも,隆起とともに川が切り込んでいってできた青ナイルなどの大峡谷群が発達している。したがって平たんといっても,その高原は広く連なっているのではなく,峡谷によって分断されている。張力によって地表が裂け,地溝帯が形成されるのに伴って,東アフリカにはマグマが噴出し,広大な溶岩台地が形成されたが,河川はその溶岩台地をなかなか刻むことができないために,ビクトリア滝などの大瀑布が,いくつか,その地方にみられる。滝などの急流をつくる別の要因として気候がある。熱帯アフリカの河川は,高温のため,礫(れき)が風化分解してなくなってしまうために,礫が河床を浸食して平滑化するという過程が進まず,多くの小瀑布,急流がある。このため,大河といえども船舶の航行が困難で,このことがアフリカ内陸部の開発を遅らせたという考えがある。

地形が平たんであるということが,アフリカの気候の特徴にもあらわれている。気流の動きを妨げるような大山脈がないために,風系の動きが,雨の降り方などの地表の気候にきわめて単純明瞭に発現されている。すなわち,アフリカ大陸の上には,比較的低温で多湿な赤道西風と,高温で乾燥した熱帯東風と,低温で比較的湿潤な中緯度偏西風という三つの風系が赤道の北と南に一群ずつある。これらの風系は緯度にして,10°以上の幅を持っているが,それとほぼ同じオーダーの範囲で季節的に南北移動している。その結果,(1)年間,赤道西風が吹いて湿潤な季節が続き,雨林が形成されている地域,(2)夏季だけ赤道西風が雨をもたらすが,他の季節は乾燥し,したがってサバンナ草原ができている地域,(3)どの季節にも雨をもたらす原因である赤道西風と中緯度偏西風が到達しないために,乾燥が続き,砂漠となっている地域,そして,(4)冬,中緯度偏西風がくることによって雨の降る地域,が赤道の両側にそれぞれ四つの帯状をなして存在している。このように明瞭な帯状構造は,山脈の障害のある他の大陸にはみられない。

帯状構造は,赤道以北で最も顕著であるが,以南では完全ではない。それは,アフリカ大陸は南西部を欠き,そこに南大西洋の高気圧が拡大してくるためで,その高気圧に押されて,南西部では,赤道西風が南下し得ないためである。

このようなメカニズムによって,北アフリカの中央には広大なサハラ砂漠が広がり,南アフリカの中央には,カラハリ砂漠とナミブ砂漠が出現している。サハラ砂漠の南縁の部分はサヘル地帯と呼ばれ,砂漠と森林地帯の境として活発な交易の行われている所であるが,赤道西風の北上が少ない年がときどきあり,そのときには,激しい干ばつにみまわれる。西アフリカの干ばつが報告されるときに出てくる国名が,セネガル,マリ,ブルキナファソ,ニジェール,チャド,スーダンなどであるのは,これらの国がサヘル地方に位置しているためであって,そのときでも,リベリア,コートジボアール,ガーナ,カメルーンなどの国名が現れないのは,これらの地方が,赤道西風吹走の中心部にあたっているためである。

赤道以南の気候の帯状構造は,北ほど明瞭ではないが,北のサヘルに相当する所が,カラハリ砂漠である。この地方は,砂漠という名称が習慣的につけられているが,実際は,ある程度の植被がみられる所で,ここでも報告は少ないが,年々の赤道西風の移動量と降水量とは直接の関係にあり,また,牧草の生産量もそれによって規定されている。サハラ砂漠に相当する完全な砂漠は,南アフリカの場合,南西海岸のナミブ砂漠がそれである。

人間の活動の舞台としてのアフリカの自然環境をみた場合,その歴史的変遷が注目すべき重要な事がらである。〈最古の人骨〉と呼ばれるものの年代はしだいに古くなってきているが,300万年前後というのが,一般に知られているもののうち比較的古い値であろう。その程度の年代以降,地球上の気候環境は激しく変動をくり返してきている。中・高緯度の場合,それは,氷期と間氷期の,何回かに及ぶ交替であるが,アフリカの場合,それは,湿潤期と乾燥期との交替であり,湿潤期には,サハラ砂漠がほとんど消滅するというほどの変化がおこっている。これを〈緑のサハラ〉という。サハラとは〈不毛の地〉という意味であるから,形容矛盾であるが,その劇的変化を表現するにふさわしい言葉であり,しばしば用いられている。緑のサハラの出現は1度だけではなく,何度かあり,その時期の決定については,研究の進展とともに変遷があるが,7万年前から1万年前にいたる最後の氷期のうちのある時期と,8000年前から5000年前にかけての,いまより温暖な時期(ヒプシサーマル期という)に出現していたことは確かで,それぞれ,旧石器時代人,新石器時代人の活動の場となっていた。このような湿潤期は,上述の諸風系がそれぞれの平均位置を変えたことによって生じたものである。

執筆者:鈴木 秀夫

地史

アフリカ大陸の大部分は,地史学的には楯状地あるいは剛塊(クラトン)とされる古期岩層分布地域である。これは主として30億~10億年前の先カンブリア時代の岩石からなっており,ダイヤモンドを含むキンバーライトの存在でも特徴づけられるように,地下深所物質が地表に露出している地帯である。古生代から中生代にかけてはこのような楯状地が一体となって南半球寄りにゴンドワナ,北半球側にユーラシア(あるいはローラシア)の各超大陸を構成していたのであるが,白亜紀後期ころからの大陸移動によって,南アメリカや南極大陸とも分かれて現在に至ったことが解析されている。

北アフリカのアトラス山脈やケニアの火山を除くと,褶曲山脈や高い山脈はなく,むしろ平たんな構造をもっている。それは,例えば南アメリカ大陸の東岸とアフリカの西岸との輪郭でもわかるように,一連のものが海洋底の拡大によって分裂してできたからと考えられており,張力の場にあったからである。類似の構造は,現在のアフリカ大地溝帯でもみられ,アフリカ東部がやがて分裂する兆しをみせている。それよりやや進んだ分裂の形態が,紅海やペルシア湾であると考えられている。

アトラス山脈は古生代の海成層を含む地中海に関連した褶曲山脈であり,アフリカ楯状地の北縁をなす。中生代のほとんどの期間を通じてもアフリカ大陸の大部分は陸化していて,テチス海側にのみ礁性堆積物が広く見いだされる。新生代を通じてもほぼ同じような削剝期が続くが,第四紀初頭の頃の河成・湖成堆積物中には,アウストラロピテクスをはじめ,人類祖先,あるいはそれに近縁とみなされる霊長類化石が多い。なお,古生代~中生代においてアフリカ大陸は超大陸ゴンドワナの核的存在であり,その上の被覆層や構造には南アメリカ,南極,オーストラリア,インド等の各大陸と共通点が多い。南アメリカ東岸とアフリカ西岸とには岩相,化石相で同相の白亜紀後期の湖成堆積物があり,その頃は両大陸間に海水域のなかったことを示している。

アフリカにはキンバリーを代表とする多くのダイヤモンド産出地がある。主として先カンブリア時代の地層中に貫入上昇してきたキンバーライトと呼ばれる特殊な塩基性岩中に,ダイヤモンドの結晶が含まれており,そのキンバーライトを直接掘るか,風化してできた漂砂鉱床中のダイヤモンドをとる方法がとられている。先カンブリア時代には堆積性の鉄鉱床も多い。花コウ岩類からもたらされたウランが,古生代の地層中に濃集した堆積性ウラン鉱床も発見されつつある。また中央アフリカのいわゆるコッパー・ベルトは世界的な銅産地で,コバルト,マンガン,銀,鉛なども副産物として産出する。

執筆者:浜田 隆士

生物相

アフリカには多様な植生帯が見られ,それらはきわめて多彩な動物相を温存している。その植生を理解するためには,赤道直下のコンゴ盆地に中心を置いた同心円的構造を考えるのがよい。この中心に近いほど湿潤で,中心から隔たるにつれて乾燥の度を増す。このような円環状の植生帯の中心を占めるコンゴ盆地は,低地熱帯多雨林によって覆われている。この森林はギニア湾に沿って西に伸び,乾燥植生が海岸にまで達しているダホメー・ギャップを隔ててさらに西アフリカの低地多雨林のブロックがある。この森林の第1層は樹高40~50mに達し,多くの常緑の樹種によって構成されているが,キノメトラ,ブラキステギア,ギルベルティオデンドロン,ディアリウムなど,マメ科のジャケツイバラ亜科に属する樹種が多い。多雨林中には,水路に沿って湿性林が網目状に発達している。樹高は多雨林より低く,ヤシ科やタコノキ科の植物,トウダイグサ科のウアパカ属などの樹種が優占し,林床にはショウガ科やクズウコン科の植物が密生する。低地多雨林の外縁は半落葉樹林帯となり,ニレ科のエノキ属などの落葉樹が混じる。ウガンダ西部,コンゴ民主共和国東部等の森林はこの型に属する。低地多雨林帯を大きく取り囲んでいるのが,乾燥疎開林帯あるいはサバンナ・ウッドランドと呼ばれる植生で,樹間は疎開し,林床はイネ科植物によって覆われる。樹高は20m内外。木々は乾季の訪れとともに落葉し,林床のイネ科植物も枯れる。この植生はとくに南半球でよく発達しており,ミオンボ・フォレストと呼ばれている。マメ科ジャケツイバラ亜科のブラキステギア,ジュルベルナルディア,イソベルリーニア,バウヒニアなど各属の樹種が優占し,所によっては純林をなす。このほか,マメ科のシタン属,トウダイグサ科のウアパカ,シクンシ科のコンブレトゥムなどを混じえる。河川沿いには高木半落葉の河辺林が発達する。乾燥疎開林の外縁に広がるのがサバンナで,東アフリカ,サハラ南辺域,南アフリカ等にその典型的なものを見る。イネ科草原にマメ科ネムノキ亜科のアカシアやトウダイグサ科のユーフォルビアが点在する植生で,この大陸で種分化をとげたシマウマ,インパラ,ガゼル,イランド,キリンなど多くの中・大型有蹄類のかっこうの生息地となっている。サバンナの外側は半砂漠となる。年降水量200~400mmといった地域で,イネ科植物も少なくなりキツネノマゴ科などの矮性灌木や多肉植物が多くなる。またアカシアに代わってブルセラ科のコミフォラ,シナノキ科のバラニテスなどがめだつようになる。半砂漠はやがて砂漠に移行する。円環構造の最外縁を占めるのが,北のサハラ,南のカラハリの両砂漠である。砂漠を越えた地中海沿岸と大陸南端には,温帯の地中海性硬葉樹林帯を見る。大陸の東半から中央部にかけて,標高5000mを超す山塊が点在し,植生の垂直的な推移を見ることができる。山地林は標高2000mから見られ,バラ科のハゲニア,ビャクシン,イヌマキなどを混じえ,所によっては蘚苔林や竹林になっている。森林限界を越えるとアフロアルパイン帯になり,キク科のジャイアントセネシオ,キキョウ科のジャイアントロベリアが独特の植生景観を呈し,氷河に接している。このほか,低地湿原を埋めるパピルス,海辺のマングローブ林などをあげることができよう。

アフリカ大陸は,動物地理区の上では北界に属し,サハラ以北の旧北亜区の一部,エチオピア亜区およびマラガシー亜区からなっている。そして上記の各植生は,それぞれが固有の動物相をもっている。アフリカゾウ,キリン,2種のサイ,カバ,諸種の大型レイヨウ,ライオン,人類にもっとも近縁な3種の類人猿ゴリラ,チンパンジー,ピグミーチンパンジー,鳥類ではダチョウなど,このような多くの大型動物を今日に残している大陸はほかにない。それらの多くは,世界でも最大級の規模をもつ国立公園や保護地で保護されている。特産種数という点でもアフリカは群を抜いている。なお,マラガシー亜区のマダガスカルは,アフリカ大陸とはその成因も異なり,特異な生物相を形成している。原猿類が豊富で,キツネザル類はここだけに見られる。またライオンなどの肉食獣がいないのもマダガスカルの特徴である。

執筆者:伊谷 純一郎

住民

人種

アフリカの住民の主力は黒人で,黒色人種(ニグロイド),あるいは他地域の黒人と区別してメラノ・アフリカ人種と呼ばれている人たちである。その中には身長が180cm(男子平均。以下も同じ)のナイル人(ディンカ,ヌエル,シルックなど)から,平均150cmのピグミー(ムブティ,トワなど)までの人をふくむ。皮膚の色も濃い黒色から淡い黄褐色まで,頭の形も長頭から短頭まで,また毛髪の形状も極端な縮れ毛(毬毛)から波状毛,直毛まで,あるいは鼻の形も広く低い広鼻から鼻すじの通った狭鼻まで,さまざまな形質的特徴をふくんでいる。アフリカ大陸の北部,サハラ砂漠の南縁からエチオピアにかけての地帯の北側は,地中海人種をはじめヨーロッパ人,アラブ,およびそれらと黒人との混血した人たちが住んでいて,白アフリカと呼ばれている。サハラ以南は黒(ブラック)アフリカと呼ばれ,黒人が主力となる。しかし18~19世紀に南アフリカに移住したポルトガル・オランダ・イギリス系のヨーロッパ人や,東アフリカに移住したインド亜大陸からの人たちの子孫もいるし,マダガスカルには10世紀からのマレー系(モンゴロイド)の人もいる。

今日では人種という言葉は,形質・身体的諸特徴の指標によって区分されたヒトの遺伝子集団,もしくは生殖集団と定義され,言語や生活様式,宗教などによる集団分類とは独立に扱われているが,実際には人種,言語,文化が一つになった民族集団が,民族,語族,あるいは部族として,それぞれの文化伝統を歴史的につくり,伝えている場合が多い。したがって人種,亜人種の名称も,民族や語族の名と重複していることが少なくない。

アフリカは今日人類発祥の地とみなされ,先史遺跡から化石人骨の発見があいついでいて,古くから人類の生活舞台であったことがわかっている。今日の人種分布につながる人たちとしては,まず約1万年前に南部・東部にサンが,そして赤道直下のコンゴ(ザイール)盆地からカメルーンにかけてピグミーが広く分布していたとみられている。いずれも狩猟採集生活者である。サンは隣接する牧畜民コイ・コインとともにカラハリ砂漠に住み,言語的に吸打音(クリック)という舌打ち音をもったコイサン語族として扱われているが,人種的には身長151~157cm,皮膚は黄色,髪は黒く,顔は扁平で,目がつりあがり,頭型は中頭(頭指数75~77),やせた体つきで,女性は臀部に脂肪の塊をもつ脂臀(しでん)(ステアトピジー)の形質を遺伝している。彼らをコイサン人種と呼ぶこともある。他方,ピグミーはネグリロNegrilloとも呼ばれ,身長137~159cmの短身,皮膚は黄褐色ないし淡褐色で,目の色は褐色,頭型は短頭にちかい中頭(指数79),胴長短足,体毛があり,鼻根がへこんだ顔つきである。もと大陸の大部分はサンとピグミーが占めていたが,西アフリカのギニア湾沿いの森林には黒人(ニグロイド)の故地があり,また北東部の紅海沿いにクシ系人,その西のナイル川上流にナイル・サハラ系人,そして地中海沿岸からアラビア半島にかけてベルベル,エジプト人など,ハム・セム系の人たちが分布していた。やがて東西から人口移動がおこり,約2500年前に双方が連続する。その頃エジプトの南にメロエ文明が生まれている。さらにその500年後の1世紀の頃,彼らは各地に民族集団を形成し,その中から黒人のザンデ語系,バントゥー語系の人たちが東に拡大し,とくにバントゥー語系の人たちがザイール(現,コンゴ民主共和国)の熱帯降雨林を南下,また東アフリカにも進んで,ピグミーを森林の中に包囲し,さらにコイサン語系の諸族をカラハリ砂漠に封じこめるにいたる。これが6~7世紀にいたるバントゥー系諸部族の拡大である。その生活の基礎は農耕であり,他方,北東部からサハラ南縁のサヘル地域や東アフリカのサバンナには牧畜を伴った民族が拡大していった。

今日,黒人は次の5区分がなされている。(1)スーダン人 西アフリカの森林,サバンナに分布。マンデ語群(マリンケ,バンバラ,デュラなど),サラ,ハウサなどの語系諸族をふくむ。長身で170cm。中~長頭。黒色の皮膚,広鼻,すらりとした体つき。(2)ギニア人 ギニアからカメルーンの森林,サバンナに分布。アシャンティ,ヨルバ,モシなどの語系諸族をふくむ。短身で166cm。短足,皮膚は淡黒色,広鼻。(3)バントゥー人(コンゴ人) 赤道直下の森林,コンゴ民主共和国,アンゴラのバントゥー系諸部族。160~165cmの短身,短足,中頭(指数78~80)で,体毛が発達。皮膚は黒色,厚い唇と突出したあご,広鼻。(4)南アフリカ人(南・東バントゥー人) コンゴ民主共和国南部,アンゴラ,ナミビアからモザンビーク,南アフリカに分布。スワヒリ,コーサ,ズールー,バソト,ツワナなどの諸族。168cmの中身長。皮膚は明色,長頭,広鼻,縮れ毛(毬毛状)。黒人とハム人との混血とみられる。(5)ナイル人(ナイロート) ナイル川上流の沼沢地,草原に住む。ディンカ,ヌエル,シルックなどの諸族。178~180cmの長身。長頭(指数71),高い鼻,長い足,細長い体つきで,ときに2mの長身もいる。

これに対して白アフリカには,(1)東部ハム人種 エチオピア人,エジプト人,オロモ(ガラ),ソマリ,アムハラ,マサイ,ナンディ,スク,フルベ(フラニ)などの諸族をふくむ。171cmの長身。長頭,長い足,皮膚は淡褐色~濃褐色。髪は波状毛,狭く高い鼻,地中海人種と黒人の混血とみられる。(2)北部ハム人種 短身で白人もいるベルベル,長身長,長頭,褐色の皮膚,細い体つきのサハラ砂漠のトゥアレグ,ティブなどの諸族など,形質的には多様な混血の結果を示す人たちがふくまれる。

民族

アフリカの民族集団は,ふつう,部族tribeという単位でとらえられる。人種,言語,文化伝統を共通にした集団単位で,数百万人から数千人までさまざまな規模がある。歴史的には分裂や融合をくりかえしてきた。G.P.マードックはそれを文化史的立場から表のような10系統48群に分類した。

マードックはこの系統分類によって6000余りの部族を整理している。部族の数はたとえばタンザニアでは200余り,コンゴ民主共和国では300とも500ともいわれている。人種と同様に,民族集団もたえず消長興亡をくりかえしているものであり,固定的なものではない。人口規模によっていくつものサブ・グループをかかえているものもあれば,牧畜民フルベ(フラニ)のようにサヘルの全域に広がったものもある。

一般にアフリカの諸民族はその生活・生業形態によって,狩猟採集民,農耕民,牧畜民,漁民,そして都市生活者に分けられる。社会組織も,核家族単位を基本として離合集散するバンド社会から,定住的村落と氏族など親族集団を基礎におく血縁・地縁編成,さらに首長制から王制にまで達した国家もみられた。19世紀以来の植民地化と奴隷貿易は伝統社会をまきこみ,大きく混乱させたが,1960年前後からの新国家の独立は,さらに大きい影響をその生活,社会,文化に与えた。一方では脱部族化が進行するとともに,都市での出身部族単位の協力,連帯がみられ,また部族間の対立が内乱やクーデタを招いたこともあった。今日では50余の独立国の体制を基盤に社会は動いているが,その背後に民族・部族間の文化の差があるといえよう。

宗教

部族という伝統的民族集団が,それぞれの集団的文化伝統を継承する単位であるが,それは宗教についてもいえる。アフリカには伝統的に(1)祖先神(祖霊),(2)自然神(自然物の精霊),(3)至高神(造物主)の信仰があり,それぞれ祭祀,儀礼を発達させてきた。またひろく呪術を信じ,邪術を用いる者が存在すると信じられている。呪術は豊作や雨をもたらし,病気の治療,災害の回避を可能にする専門家として呪医が活躍している。同様の超自然能力を反社会的に用いて他人を呪い危害を与えるのが邪術で,呪医に対抗呪術で防いでもらう。邪術師の反社会性の制裁が社会秩序の維持に役立っている。アフリカに広く信じられているものには,別に生命力への信仰がある。生命力が個人の健康や社会の秩序維持を支え,その衰退が不幸の原因とみるのである。これらの伝統的な宗教とともに,アフリカにはキリスト教徒が1億2800万人(うちカトリック4700万人),イスラム教徒が1億4500万人いる(1981)。約5億人といわれるアフリカ人に対して,この数字は小さくない。植民地からの解放,新興独立国の誕生の過程にあって,ヨーロッパ文明と深い関係にあったキリスト教が一定の後退を余儀なくされ,それに代わってイスラムが拡大した面もあるが,反面,アラブ商人とともに浸透したイスラムへの反感,抵抗もある。近代的な合理思想とともに世俗化が進み,社会主義思想もいくつかの国家体制の基礎となっているし,アフリカ社会主義を唱える国もあることは,アフリカの生活も現代世界と無縁でありえないことを示している。その絵画,彫刻が近代美術に与えたインパクトや,音楽,舞踊が現代芸術に与えている影響をみるならば,アフリカの文明が世界に貢献しているものが決して小さくないことがわかる。野生,未開とみられてきたアフリカ文明から,過去だけでなく未来への潜勢力をうかがうこともまた可能なのである。

執筆者:米山 俊直

言語

ここではアフリカ大陸とその沿岸諸島に見られる多数の言語を扱う。ただし,マダガスカルの言語はアウストロネシア語族に属し,太平洋諸島の言語として扱われるので,普通はこの話題から除外される。アフリカの言語とは,あくまでも地理的な基準による名称で,言語学的分類基準によるものではない。すなわち,アフリカ大陸が一つの孤立した語族のようなものを持っているわけではない。アフリカで話されている言語の数に関する報告は研究書により異なっている。その理由は,〈言語〉〈方言〉といわれているものの基準が不明確なためでもあるし,ヨーロッパ諸国による植民地化の長い歴史の過程で,同一の言語が研究者の出身国により別名で研究されていることがあるからでもある。現在のところ,総言語数を800以上あげるのが普通のようである。

アフリカ大陸では,長い文字伝統と研究歴を持つ北アフリカ諸語を別とすれば,サハラ以南の黒人アフリカの言語記述の歴史は短い。15世紀以前のアラビア語文献に見られる資料はきわめて数が乏しく,かつ不十分なものである。その一例である11世紀ごろのアラビア語文献に見られる簡単な単語例は,現在の西アフリカの言語--バンバラ語Bambaraなど--であることを示している。ヨーロッパ人による最古の記録は,1480年ごろ,フラマン人の船乗りド・ラ・フォスE.de la Fosseがギニア湾周辺で集録した単語集,1506年に大陸南部を訪れたポルトガル人によるカランガ語Karangaの記録,フェルナンデスA.Fernandezという牧師が62年に送った手紙の中でバントゥー語の一言語での文章紹介をしたものなどがあげられる。

17世紀以後,その数を増し,質を向上させていくことになるアフリカ語研究は,キリスト教宣教師の手によるものが多い。イタリア人ピガフェッタP.Pigafettaによるコンゴ語Kongoの単語と文例集(1591)およびポルトガル語とコンゴ語の2言語によるキリスト教教義問答書《ドゥトリナ・クリスタン》(1624),ブルショットG.Brusciottoによるコンゴ語,ポルトガル語,イタリア語,ラテン語の4言語辞書(1650)および《コンゴ語文法要覧》(1659。英語訳1882,ポルトガル語訳1886)が出版され,これらがその後の研究の重要な出発点となった。また,この時代にはすでにアンゴラとモザンビークの諸語が互いに近い関係にあることを見いだしていたポルトガルの船員もいた。

18世紀には数少ない発表物を残しただけであったアフリカ語研究は,19世紀半ばを過ぎると再び活発となってきた。その中でもケーレS.W.Koelleの《ポリグロッタ・アフリカーナ》(1854)は,シエラレオネのフリータウンにいた解放奴隷の諸言語を調べたもので,165言語,おのおの283語を一貫した表記法で記述した画期的なものであった。この系譜を継ぐ語彙集は,ドラフォスM.Delafosseの《コートジボアールおよび隣接地域諸語比較語彙》(1904)と,ジョンストン卿 H.Johnstonによる《バントゥー諸語およびセミ・バントゥー諸語比較研究》2巻(1919-22)で,前者は60以上の言語と方言を含み,後者は366のバントゥー諸語と87のセミ・バントゥー諸語,諸方言を含むものであった。アフリカ南部において大きな貢献をなしたのはブリークW.H.I.Bleekであった。彼の《南アフリカ諸語比較文法》(第1巻1862,第2巻1869,以後未刊)はその後のアフリカ研究で最も広く知られるようになった〈バントゥーBantu〉(〈人々〉の意)という名称をひろめることとなった。

19世紀のアフリカ語研究は,数言語の単語や文法の類似点をあげて分類するのみではなく,人種的基準,地理的背景をも考慮に入れて分類するということを始めていた。そしてそのことは,言語,文化,人種,地理環境という異なった分野の部分的混同をもたらしたという点で,その後の分類研究に良くない影響を強く残すこととなった。しかし,19世紀は研究対象が大陸全体に及び,そのレベルも大いに高まった時代でもあった。

分類研究はレプシウスC.R.Lepsiusの発表(1880)やミュラーF.Müllerの発表(1877)などを経て,20世紀になると,ウェスターマンD.Westermannのスーダン諸語研究(1911),マインホフC.Meinhofによる数々の研究(1890年代末から1940年代)となり,それは現在のアフリカ語分類と直結するものとなった。

第2次大戦後のアフリカ諸語研究には二つの大きな変化が見られた。その一つは,国際情勢の大きな変化に伴って,従来のイギリス,ドイツ,フランスに加えてアメリカやソ連でのアフリカ研究が活発になったことと,アフリカ人の中からも良い研究者が出始めてきたことであった。また,第2の変化は,言語分類研究が文化や人種の分類基準と混同することなく,独立して考察されるようになったことである。こうした状況の中で,アメリカのグリーンバーグJoseph Greenberg(1915-2001)が発表した《アフリカ語分類の研究》(1955),《アフリカの諸言語》(1963,66改訂)は現在も最も重要なものとなっている。グリーンバーグは,大量の資料と新しい言語学の知識を使い分けて,過去のマインホフやウェスターマンなどの分類研究の再検討を行い,アフリカ諸語分類表をつくりあげることによって,決定的なものではないとしても,一つの大きな目安を立てることに成功した。

グリーンバーグによれば,アフリカ大陸内には次の四つの語族,ニジェール・コルドファン語族Niger-Kordofanian,ナイル・サハラ語族Nilo-Saharan,アフロ・アジア語族Afro-Asiatic,コイサン語族Khoisanが認められるという。

ニジェール・コルドファン語族

アフリカ大陸内のみに見いだされる語族で,サハラ以南のほとんどの地域を覆っている点で,アフリカを代表する一大語族である。この語族は二つの語派に大別される。そのうち,スーダン共和国の(1)コルドファン語派は,非常に小さな言語群から成り立っていて,研究が十分にはなされていない言語を多数含んでいる。もう一方の(2)ニジェール・コンゴ語派Niger-Congoと呼ばれる大語派は次の六つの下位区分を持っている。(a)マンデ語群Mande ソニンケ語Soninke,バイ語Vai,バンバラ語Bambara,メンデ語Mende,ペレ語Kpelle,ダン語Danなど。(b)大西洋側語群West-Atlantic フラ語Fula,ウォロフ語Wolof,ディオラ語Dyola,テムネ語Temneなど。(c)グル語群Gur(ボルタ語群Voltaic) モシ語Mossi(モレ語More),セヌフォ語Senufo,ドゴン語Dogonなど。(d)クワ語群Kwa バッサ語Bassa,エウェ語Ewe,ガン語Gã,ヨルバ語Yoruba,イボ語Igbo,イジョ語Ijoなど。(e)ベヌエ・コンゴ語群Benue-Congo 高地諸語,ジュクノイド諸語Jukunoid,クロス・リバー諸語Cross-Riverの3語群に含まれる約150の言語とバントゥー諸語,バントイド諸語Bantoidなどに含まれる何百かの言語から成る一大語群である。スワヒリ語Swahiliやコンゴ語はバントゥー諸語に含まれる。(f)アダマワ・東部語群Adamawa-Eastern アダマワ諸語と東部諸語に大別されるが,そこに含まれるのはほとんどが小言語である。

ナイル・サハラ語族

サハラ砂漠中央部から東アフリカにかけて,スーダン共和国,ウガンダのナイル川流域,ケニア西部と中央部,タンザニア北部などに散らばる多数の小言語から成るアフリカ第2の大語族である。ソンガイ語Songhai,カヌリ語Kanuri,マバ語Maba,コマ語Koma,クナマ語Kunamaなどに代表される七つの小語群とシャリ・ナイル諸語Chari-Nileという一大語群で構成されている。シャリ・ナイル諸語は東スーダン諸語Eastern Sudanicと中央スーダン諸語Central Sudanicに代表される4語群に分かれるが,そのうちの東スーダン諸語にはヌビア語Nubianなどのほか,ナイロート語群Niloticに入るマサイ語Masai,テソ語Teso,スク語Suku,ディンカ語Dinkaなど名前が知られた言語も多い。

アフロ・アジア語族

従来のハム・セム語族とほぼ一致し,さらにチャド,ナイジェリアなどの一部の言語を含む。アフリカ大陸と西アジアを結ぶ一大語族である。大陸内には以下のような諸語がある。(1)アフリカ・セム諸語African Semitic アラビア語とエチオピア・セム諸語Ethiosemiticがあり,後者には北方諸語としてティグレ語Tigre,ティグリニヤ語Tigrinya,エチオピア古語のゲーズ語Ge'ez,南方諸語としてアムハラ語Amharic,グラゲ諸語Gurageを含む。(2)古代エジプト語Ancient Egyptian 古代エジプト文明繁栄時代の言語で,聖刻文字は有名。後期のコプト語Copticとともに消えてしまった言語である。(3)ベルベル諸語Berber サハラ砂漠で話されている言語で,ゼナティ諸語Zenati,タマージグト・リフ・カビール諸語Tamazight-Riff-Kabyle,シルハ語Shilha,ゼナガ語Zenaga,トゥアレグ語Tuareg,グアンチェ語Guancheが含まれる。(4)クシ語派Cushitic おもにソマリア,エチオピア,ケニア北部に散る大小多数の言語。タンザニア北部でも小言語が数例話されている。クシ語派は四つの語群に分けられるが,そのうちでもソマリ語Somali,ガラ語Galla,サホ語Saho,シダモ語Sidamoなどを含む東部クシ諸語Eastern Cushiticに重要な言語のすべてが含まれている。その他は北方クシ語(一言語のみ)Northern Cushitic,中央クシ諸語Central Cushitic,南部クシ諸語Southern Cushiticである。なお,ソマリア全土で話されているソマリ語は現在ではローマ字表記が使用されている。(5)チャド語派Chadic 黒人アフリカを代表すると言われる二大言語の一つで,ハウサ語Hausaが属している語派である(もう一つの大言語は東アフリカのスワヒリ語)。ハウサ語以外には100を超す小言語がチャド語派に属するが,チャド,ニジェール,ナイジェリアの一部で話されているこれらの言語は非常に小さいものである。

コイサン語族

南アフリカ,ボツワナ,ナミビア,アンゴラに住むサンとコイ・コインが話す諸語をさす。現在では彼らがおのおの自分たち本来の言語を話しているとは限らないので,人種区分と言語区分を混同しないように,コイ,サンという言語名称を別に用意した。コイサン語族に属する多数の言語は,話者数が数百名以下という小言語であり,研究も十分にはなされていない。またこの語族の設定も決定的なものとはいえない。この語族の特色としてよくあげられるクリックclickと呼ばれる吸打音は,現在では周辺のバントゥー諸語にも見られるものである。

もう一つの言語群

以上のような4語族のほかに,前数世紀にわたって繁栄したナイルの民メロエの人々が話していたメロエ語Meroiticの位置は,アフロ・アジア語族説,その他をめぐって明確ではない。また,人種的には特徴のあるピグミーと呼ばれる人々は独自の言語を持たず,集団が隣接部族の言語を話している。

以上,分類対象になった諸語のほかにもアフリカでは,多言語国家として独立した各国が,国語,公用語,共通語として英語,フランス語,ポルトガル語,イタリア語,スペイン語などのヨーロッパ語を採用し,南アフリカのオランダ系白人やカラードなどはアフリカーンスAfrikaansを,東アフリカや南アフリカなどに大集団を持つインド系住民はヒンディー語Hindi,グジャラーティー語Gujarati,タミル語Tamilなどを使用していることにも注意する必要があろう。さらに現代アフリカには,外部の言語とその土地の言語との接触の結果として生み出された新しい言語がいくつか存在することを付記しておこう。その例としては,ギニア・ビサウのクリオーロ語Crioulo(ポルトガル語系クレオール語)や,シエラレオネのクリオ語Krio(英語系クレオール語),カメルーンのウェス・コス語Wes Kos(英語系ピジン語),コンゴ民主共和国のシャバ州のピジン,またはクレオール・スワヒリ語などがよく知られている。

執筆者:西江 雅之

生活と文化

総説

アフリカ大陸は,文化の上からサハラ砂漠を境として,住民の大部分が非黒人系の北アフリカと,黒人系のサハラ以南のいわゆるブラック・アフリカ(黒人アフリカ)に分けられる。北アフリカは,言語のうえでもハム系,セム系の住民が,地中海世界や西アジアと共通性の大きい文化をはぐくんできた。古代エジプト,古代アクスム,古代ローマの北アフリカ,そして7世紀以後のイスラム・アラブの北アフリカまで,北アフリカを特徴づけているのは,黒人アフリカとの対比でいえば,石の文化であるといえよう。これに対し,黒人アフリカ社会は,土と木・草の文化としてとらえられるかもしれない。古代エジプトのピラミッドに典型的に見いだされるように,石で築いたものに永遠不滅の生命を託そうという価値観と対照的に,黒人アフリカに広く見いだされるのは,王宮であれ仮面や祖先像であれ,土や木というそれ自体としては滅びやすい材料を用いて,くりかえし同じものをつくり直して持続させてゆく考え方である。石やパピルス紙に文字を記して後世にメッセージを伝えるかわりに,黒人アフリカ社会では,生きた人間によって世代ごとに伝え直されてゆく口頭伝承が発達した。北アフリカでは盛んに用いられていながら,黒人アフリカにはまったく,あるいはほとんど,とり入れられなかった重要な文化要素として,文字,車輪および回転原理を応用した道具,てこの原理を応用した道具,大家畜に引かせた犂,建造物におけるアーチ,釉(うわぐすり)のかかった土器などを挙げることができる。いまから4000年余り前から徐々に乾燥化してきたサハラ砂漠は,巨大な障壁として北アフリカと黒人アフリカの文化をへだててきたが,しかし同時に両者を中間の媒介物なく結びつける役割を果たしてきたともいえる。砂漠はよく陸の海にたとえられるが,文化交流における役割でも,砂漠は海と共通点をもっている。ベルベルと総称されてきたサハラの原住民であるハム系の諸族(その中には乾燥化以後ラクダの遊牧民としてサハラ砂漠の主となったトゥアレグ族や,著しくアラブ化した,ムーアと総称される西部サハラの牧民,オアシスやアルジェリア,モロッコなどの山地の農耕民が含まれる)を媒介として,北アフリカと黒人アフリカは,古くから相互に交流してきた。にもかかわらず,上記のような文化要素が黒人アフリカにとり入れられなかった一方では,青銅やシンチュウのロストワックス法による加工,馬と馬具,ある種の衣服やかぶりもの,鉄砲(16世紀以降),イスラム(7世紀以降),そしておそらく日乾煉瓦や版築の技法などは,サハラ以南のアフリカにも受容され,ひろまった。

黒人アフリカの文化には,北アフリカと対比してみると,以上のような点で一様性が見いだされるのだが,黒人アフリカ内部での多様性もまた著しい。この一様性と多様性は,自然環境,人種,言語などの観点から考えることができるが,そのいずれについても,歴史的な変化を無視することはできない。自然環境の面からは,北アフリカと同様,沿岸地方の地中海気候帯が南アフリカの沿岸地方にも見いだされ,その内部には乾燥地帯(カラハリ砂漠)が見いだされる。赤道を中心として西アフリカのギニア湾沿岸から中部アフリカにかけて広大な熱帯多雨林地帯があり,その北・東・南の周縁にサバンナ(一年が長い乾季と短い雨季から成る,木のまばらに生えた熱帯草原)がひろがっている。人種という点からみると,おそらくもとはサハラ以南のアフリカの広い地域で採集狩猟生活を営んでいたと思われるピグミー,コイサン(サン,コイ・コイン)などの非黒人系住民が,黒人系の集団の移動拡散,とくにバントゥー諸語を話す黒人の中部から中南部アフリカへの進出に伴って,限られた地域に追いやられ,数も減少したのであろうと思われる。ピグミーと総称される諸集団は,多雨林の中で採集狩猟生活を行う一方,近隣の黒人農耕民と共生関係を保ち,言語のうえでも農耕民の言語を用いており,ピグミー固有の言語は十分に確認されていない。南部アフリカの乾燥地帯に適応したサンは,小規模な集団での遊動的な採集狩猟生活をつづけ,草原地帯のコイ・コインは牛の飼育もとり入れた。

黒人系住民は,言語のうえでは中部アフリカではバントゥー語群,北東部アフリカではスーダン語群,西アフリカではサバンナ地帯のマンデ語群,ボルタ語群,森林地帯のクワ語群等が有力な言語群であるが,ほかにも多くの言語が話されている。生業の上では,農耕(サバンナ地帯の穀物を中心とする農耕に対して,森林地帯では根茎および樹果が重要),牧畜,狩猟,漁労等が主要なものである。牧畜のうち黒人アフリカで特に重要な牛の牧畜は,アジア起源で,エジプトを経て一方は東アフリカへひろまり,もう一方はおそらく乾燥化以前のサハラを通って西アフリカ西端部に達し,その後サハラ南縁のサバンナ地帯を東へひろがったと考えられる。工芸(とくに鉄の加工,土器つくり,籠,むしろなど植物繊維を編んだ細工)の面では,黒人アフリカでは,鉄鉱石が地表で容易に採取できる地方が多く,鉄の加工は古くから普及していた。黒人アフリカでは一般に,〈鉄器時代〉が〈青銅器時代〉に先行している。これに対し,サハラ以南のアフリカの先住民,ピグミーやコイサンは,鉄の加工と土器の製造技術をもたず,鉄器や土器は近隣の黒人集団から交換によって入手しているのが特徴的である。

以上に概観したアフリカ諸民族の生活と文化をやや詳しく見るために,穀物栽培を主とする西アフリカ・サバンナの農耕民,東アフリカの牧畜民,および塊茎栽培と採集狩猟が重要な赤道アフリカ・森林の住民を代表例としてとりあげてみよう。

なお,インド洋のアフリカ東岸にあるマダガスカル島は,住民が東南アジア起源であり(言語もアウストロネシア語系),文化も東南アジア系のイネ,タロイモ,バナナ等の農耕と牛の牧畜が主である。東アフリカからの影響も受けているが,アフリカ大陸部とは著しく異なる文化を形成している。

西アフリカ・サバンナ農耕民の生活と文化

西アフリカの内陸には,東西にのびるサバンナ地帯がひろがっている。南はギニア湾沿岸の熱帯雨林,北はニジェール川大湾曲部やサハラ砂漠に接する半砂漠性のステップ(いわゆるサヘル)にはさまれた地帯で,ほぼ北緯8°から15°にわたる。現在の独立国名では,西からセネガル,マリの一部,ブルキナファソ,ニジェールの一部,それに南に隣接するコートジボアール,ガーナ,トーゴ,ベニン,ナイジェリアのそれぞれ北部地方を含む。

年間降雨量は,500~1500mm,一年は8~9ヵ月つづく長い乾季と短い雨季に分かれ,気温は年間を通じて30℃前後であるが,雨季のはじめの4月~5月の日中には40℃を超すことも多い一方,乾季のさなかの12月~1月には20℃以下にさがることもある。バオバブ,セネガル・マホガニー,タマリンド,パルキア,カリテなどの高木,各種のマメ科の灌木が生える草原地帯で,ところどころ台地や標高1000m以下の小山はあるが,地形は一般に平たんで,沼や水流も多くはない。モロコシ,トウジンビエなどの穀物と,バンバラマメなどのマメの混作を中心とする焼畑・鍬耕作の農耕が基層文化として広く存在する。ヒョウタンや,ワタ,オクラをはじめとするアオイ科の栽培植物も,衣食住の生活に古くから重要な役割を果たしてきた。アメリカ大陸からもたらされたラッカセイ,トウモロコシ,東南アジア原産のイネも広く栽培されており,とくにラッカセイはワタと共に,ヨーロッパによる植民地化以後のこの地帯の主要な換金作物となった。穀類とマメを主作物とする農耕のほか,食料として野生樹,野草の利用が盛んで,銃の普及によって野生動物が激減する前は,カモシカをはじめとする野獣の狩猟も,動物性食料の供給源として重要だった。ロバ,ヒツジ,ヤギ,ニワトリ,西アフリカ原産のホロホロチョウなど小家畜・家禽の飼育も行われていた。小型の牛の一種がブルキナファソ南部からコートジボアール,ガーナの北部にかけての地方の一部で飼育されているほか,大家畜としては北アフリカからもたらされた馬が王侯貴族の騎乗用にかなり古くから飼われており,またセネガル地方から最近数百年間にサバンナ地帯を東へ移動,拡散した牛牧民フルベ族が,ゼビュー(コブウシ)とおそらくは地中海産の牛との混血と思われる牛を飼育しているが,農耕民には大型牛の飼育は普及しなかった。

工芸としては鉄の加工(男)と土器づくり(女)がしばしば内婚集団によって行われてきたほか,セネガルやマリに起源をもつ青銅の装身具の細工師(男)がサバンナの各地にひろがっており,水平機(はた)による細長い帯状の綿織物(男)もやはりマリのマンデ系のイスラム化された商人・工芸師によってひろめられた。野生のキアイや種々の野生植物や泥を用いた染色も,マリを中心として盛んに行われており,デンプンを糊に使った型抜き染,しぼり染などの技法で精巧なものが作られている。その他,特定の集団によらず広く製作され,西アフリカのサバンナにみごとに発達した工芸として籠編がある。さまざまな種類のイネ科の野草の,それぞれの草の特性を生かして作られた美しくて丈夫な籠は,土器とともに,サバンナの住民の日常生活に不可欠の容器であった。

西アフリカのこの地帯に発達した他の重要な経済活動として,マリのマンデ系,ナイジェリアのハウサ系の商人を中心とする長距離交易を挙げなければならない。北のニジェール川大湾曲部,サハラ砂漠そして北アフリカと,南の森林地帯という異質の生態圏・経済圏を結ぶ,交通の容易なサバンナ地帯は,長距離交易の発達する有利な条件をそなえていたといえる。サハラの岩塩,北アフリカからの装身具や華美な衣類,馬,鉄砲などと,南からの金,象牙,奴隷,ギニアショウガなどが,ロバや奴隷を運搬手段とする隊商によって,このサバンナ地帯を運ばれ,取引された。

言語の面からみると,西アフリカのサバンナで話される言語は,グリーンバーグの分類におけるニジェール・コンゴ語派に含まれるものがほとんどで,その中のおもな語群として大西洋側語群(セネガルのセレル語,ウォロフ語,西アフリカのサバンナの東端までひろがっているフルベ族の言語など),マンデ語群(マリを中心とするマリンケ族,バンバラ族などと,ブルキナファソのサモ族,ビサ族など西アフリカ各地の小部族の言語),グルまたはボルタ語群(ブルキナファソのモシ族,ボボ族,グルンシ諸族などの言語)があり,ほかには北アフリカと共通に分類されるチャド語派に含まれるハウサ語などがあげられる。長距離交易を行った商業集団の言語,ハウサ語とマンデ系のディオラ語などは,西アフリカのサバンナ地帯のかなり広い範囲で共通語として用いられている。

社会組織の面では,一般に父系の血縁集団が重要な機能をもち,父系氏族を中核として村落が形成されている社会が多い。家族は一夫多妻の拡大家族で,亡夫の父系血縁者の年少者が寡婦を妻として受けつぐ寡婦相続の慣行が広く行われている。政治組織の面からみると,北方のニジェール川大湾曲部地方を中心に発達したマリ帝国,ソンガイ帝国のような,広大な版図をもち多部族の支配の上に成り立った政治組織はなく,ブルキナファソのモシ族,グルマンチェ族,ガーナのマンプルシ族,ダゴンバ族のような,先住農耕民を騎馬の軍事集団が支配して形成された,支配者が共通の祖先から分かれた連合体ないし上下の序列をなしているような中規模の国家,ナイジェリアのハウサ諸国家のような都市を中核とするイスラムの神権政治国家,セネガルのウォロフ族,マリのドゴン族,ブルキナファソのカセナ族のような小規模な首長制社会,ブルキナファソのロビ族,サモ族のような,氏族と拡大家族が社会的統合の最大単位であるような集権化の度合の著しく弱い社会など,社会・政治的統合のさまざまなレベルの形態が見いだされる。

次に,中規模の集権的統合の形態を,モシ族を例にとって略述してみよう。モシの一連の〈王国〉は,現在のブルキナファソ共和国の南部から中部にあたる地域を占めていた政治的統合の弱い農耕民ニョニョンシ族を,南の現ガーナ共和国北部から北上してきたダゴンバ族と祖先を共通にする騎馬戦士の集団が--伝説によればニョニョンシ族からの庇護の要請によって--支配して,おそらく15世紀中ごろに形成された。外来の戦士集団の男性は,先住民の女性と通婚をくりかえして,しだいにモシ族という新しい部族が形成されたが,父系によって身分は継承されたから,支配者の子孫と先住民の子孫は系譜の上では区別された。政治・軍事上の首長は支配者の子孫のうちから,上位の首長によって任命されたが,土地にかかわる祭祀をつかさどる〈土地の主(ぬし)〉は,先住民の子孫で,その土地での居住が最も古い集団の長老がなった。このような政治的(俗的)首長と,祭祀的(聖的)長老との二元組織は,モシ族に限らず,西アフリカのサバンナ地帯に広く見いだされる。政治的首長の最上位の者--最高首長ないし王--は,非王族の重臣たちから成る独自の後継者選定機関によって,先王の息子の中から指名され,〈土地の主〉の儀礼的認証を経て即位する。王族は,王位につかなかった男性子孫を,下位の首長として勢力下の地方に封ずることもあるが,王位継承の争いの結果王位につけなかった王子が他の土地に新しい独立の王朝をつくることもある。このように,王族の拡散や分裂が一連の王国群を生み,その相互の拮抗,消長などのうちに,全体としてかなり広大な地域の,相当な人口(植民地化以前,モシ族は150万くらいの人口をもっていたと思われる)の統合体として均衡を保って,数百年間持続したものと思われる。私的にも共同体的にも土地所有がなく,封土,農産物の貢納などの体系もなく,首長の農地の耕作への労働力の提供と,任意の献納と首長からの庇護,および首長から褒賞として与えられた妻との間に生まれた第1子を首長にさし出す〈ポグ・シウレ〉と呼ばれる習俗を通じて形成される互酬関係などが,支配者・被支配者のきずなの物質的側面をなしてきた。

西アフリカのサバンナの農耕民の信仰や世界観においては,祖先と原野の精霊の信仰と祭祀が基本的に重要である。卜占,祈願などは祖先または土地の精霊に対して行われるのが普通である。しかし,それらのものの背後に,万物の力の根源として,目に見えない力(〈神〉とでも訳せるかもしれないもの)の信仰がある。血縁集団ごとに,殺したり食べたりすることが禁忌とされている動物の種(しゆ)がある社会は多いが,トーテミズムと呼び得るような信仰体系は,この地帯には発達しなかった。また祭儀などにおいて,音楽や踊りのくりかえしの中で恍惚状態になることは多いが,特定の者が人為的に憑依状態になって託宣などを行うシャマニズム的要素はこの地帯の社会には微弱である。また,祭祀と結びついて,木彫の仮面が多くの社会で作られている。マリのバンバラ族やドゴン族,ブルキナファソのボボ族やクルンバ族,コートジボアールのセヌフォ族などの仮面は美術品としても世界の愛好者から高く評価されている。

体系化された外来宗教のうち,イスラムは前述の長距離交易の商人--彼ら自身が布教した場合もあり,イスラム商人の交易仲介地への移住に伴って,導師や礼拝の長が招かれて移住した場合もある--を媒介として,まずひろめられたが,19世紀初め,フルベ族出身のシャイフ・アハマド・ロボやウスマン・ダン・フォディオなどの,軍事力を伴った熱狂的なイスラム純化運動の推進者によって,ニジェール川大湾曲部やナイジェリア北部に一連のフルベ帝国が築かれ,イスラムの神権政治的支配体制が生まれた。他方,キリスト教の布教は,ヨーロッパと15世紀以来交渉があったセネガルの海岸部を除けば,この内陸サバンナ地帯では,20世紀になってから組織的に行われるようになった。とくにイスラムの浸透が比較的弱かったブルキナファソでは,フランスのカトリック宣教団が布教にかなりの成果をあげた。圧倒的なイスラム勢力と,イスラムの希薄な地域でのカトリックの成功にはばまれて,プロテスタントの浸透は,この内陸サバンナ社会では微弱である。なお,19世紀以来のフランス,イギリス,ドイツ等による植民地化以後に,ヨーロッパ的価値観への反発の精神的よりどころとして,やはり外来ではあるが〈ヨーロッパ以前〉で,よりアフリカに融合したイスラムが求められ,これが大衆レベルで著しく普及したことは注目される現象である。

執筆者:川田 順造

東アフリカ・牧畜民の生活と文化

コンゴ盆地の熱帯雨林地帯を囲んで馬蹄形にサバンナが大きくひろがっている。東アフリカの多くは,このサバンナに属している。サバンナの特徴の一つは,一年のうちに雨季と乾季の二つの季節をもつことであり,雨季の長い地域を農耕民が,逆に乾季の長い地域を牧畜民が占めている。

牧畜社会というのは,ラクダ,牛,ヤギ,羊といった偶蹄類の家畜を飼育し,それに文化的にも社会的にも大きく規制されている社会をさすが,東アフリカではとりわけ牛の占める比重がたいへん大きい。それは,単に経済的な価値のみならず,社会的にも精神的にも彼らの社会の要になっている。このような牛を中心とした東アフリカの牧畜をとくに,〈東アフリカ牛牧文化複合〉と呼んでいる。これらの牧畜民の多くは,言語的に,アフロ・アジア語族のクシ語派と,ナイル・サハラ語族の東スーダン語派の二つに分けられる。前者のグループには,低地東クシ系に属しているエチオピアのアファル,エチオピアとケニアにまたがるオロモ(ガラ),ソマリアを中心にエチオピア東部やケニア北東部に住むソマリ,ケニア北部のレンディーレなどがいる。これらのクシ系グループでは,居住地域の乾燥度が高まるにつれ,ラクダへの依存度が高くなっている。たとえば,半砂漠に住むレンディーレ社会は,さまざまな面でラクダに大きく規制されているのである。

一方,ナイル・サハラ語系諸族に属するものには,タンザニアのダトーガ,タンザニアとケニアにまたがるマサイ,ケニアのサンブル,ポコット,トゥルカナ,ウガンダのカラモジョンなどがあげられる。これらはとくに東ナイロートと呼んで,おもにスーダン南部に分布するヌエル,ディンカなどの西ナイロート牧畜民と区別されている。また,この語族の東スーダン語派に属しているもう一つの牧畜民にスルマ系グループがいる。このグループは,エチオピア南西部からスーダン南東部に分布している。これらの地域は,地理的にかなり隔絶されているため,今日でも中央政府の影響をあまり受けることなく,伝統的な牧畜生活を営んでいる。ここで,スルマ系のとくにボディBodi族(人口約3000)をとりあげ,彼らの生活を具体的に述べていくことによって,東アフリカの牧畜の文化的・社会的特徴を探ってみたい。

ボディとは近隣の農耕民が呼ぶ他称で,自らはメケンMekenという。メケンは,一般に〈人間〉という意味にも使われている。ボディを含むメケン(人口約3万)は,ケニアのトゥルカナ湖にそそぐオモ川の中流域をはさんで住んでおり,行政的にはエチオピアの南西部ゲム・ゴファ州とカファ州の境に位置している。彼らは,メケンという共通意識にたっているものの,グループ全体で行動するということはまずない。歴史的過程のいくらか異なる六つのサブ・グループに分かれており,それぞれに2~3人の世襲的首長がいる。農耕民がボディと呼んでいるのは,オモ川の東部平原に住んでいる二つのサブ・グループ(メラとチリム)のことである。彼らが〈我々〉という意識を抱く最大の集団単位はメケンであり,一方,最小の単位は同じ母から生まれた兄弟である。その間に,父や祖父を同じくする集団,数世代の系譜,首長を共有する集団,そして似たような歴史的過程をへてきたメラとかチリムといったサブ・グループの集団意識が,なにかにつけ生じてくる。とくにこうした意識は争いの際に如実にあらわれる。彼らが日常ゆききしているのは,たいてい首長を共有している間がらである。首長は,雨乞いなどの儀礼をつかさどる司祭であり,集団の統合の象徴的役割を果たす。政治的な判断は,首長を含めた長老会議でなされる。

ボディは,種々のアカシアをおもな構成種とするサバンナの中で,牛,ヤギを飼育し,一方,モロコシやトウモロコシなどの焼畑農耕を営んでいる。丘陵地帯では家畜の放牧集落を,山岳地や川辺林の中では農耕集落を形成している。農作業の忙しい時期には,男性はおもに放牧地に,女性はおもに耕作地にと,男女がそれぞれ分離して住むことが多い。収穫,脱穀が終わり農作業に区切りがつく乾季に,女性は放牧集落に帰ってくる。放牧集落は,父や祖父を共有する集団で構成する,いわゆる父系原理を理想としているが,農耕集落では,妻方の血縁原理が優先してくる。いずれも構成する家族数は,6戸とか8戸といった偶数になるように組まれる。しかし,そのメンバーは固定したものではなく,平均3ヵ月ごとにくりかえす移動のたびに少しずつ変わっていく流動的なものである。にもかかわらず,一つの集団ごとに社会をまとめるのに大きくかかわっているのは,父系原理に基づいた深い系譜認識であり,共有する年齢集団の連係である。それに並行して,さまざまな家畜のやりとりによって生じる個人の網目関係がはたらいている。

放牧集落の朝は早い。まだ日が昇らないうちに牛の乳搾りが始まる。明るくなると無数のハエが邪魔をするからである。乳搾りは女性か少年の手によってなされる。搾乳が終わると,娘や少年が牛の首や額に鈴や飾りをつける。そして日が昇るころには,放牧地に出発して行く。雨季になると,放牧集落の近くにもたくさんの草が生えてくるので急ぐことはないが,乾季の放牧はきびしい。背丈ほどにのびたイネ科の草本が草原を黄色にうめつくす12月になると,徐々に火を放つ。すると焦土からわずかな湿りにも敏感に反応して若い芽が出てくる。これをとくにメルと呼んでいるが,乾季の終りの頃に放牧のめざす場所は,このメルがよく生えている所である。毎朝出かける前に集落の年輩の男たちが集まり,そのつど放牧に行く場所を相談する。無人地帯にみえる広いサバンナにも,実に細かい地名がついている。子どもたちはこうした地名を放牧や移動の途中で学びながら大人になっていく。太陽が頭上に昇った真昼,牛たちに水を飲ませ,しばらく木陰で休む。この時間は,日陰でも40℃を超える暑さである。そしていくらか涼しい風が吹き始める3時すぎ,牛は新たな放牧地に向かう。こうして集落へ戻ってくるのは,日が地平線に落ちてすでに薄暗くなった頃である。成牛とは別の放牧に連れて行かれた子牛たちも帰ってきている。生後まもない牛は一日中集落のまわりですごす。こうした子牛たちがまず親牛から二,三口乳を飲み,人間が搾乳する。乾季で1回の搾乳量は300㏄ほどであるが,雨季になると2l近くになることもある。

しかし一般に乳だけで食生活が充足しているような牧畜民はほとんどいない。たいていは自分たちでつくるか,近隣の農耕民と畜産物を交換して得る穀物を併用している。野生植物もおおいに利用される。東アフリカ牧畜民に共通している習慣に,牛やラクダの生血を常飲することがある。牛の首をしばり,浮き上がった頸静脈に穂先の短い矢を放つ。そこからほとばしりでる血をヒョウタンなどの容器に受ける。1回の生血の量は約2lある。血を飲むのは,産後の女性を除けば男性だけである。家畜は単に食用として殺されるようなことはなく,ほとんどの場合儀礼が伴っている。屠殺の方法は,マサイの行うような窒息死,スーダン南部のような心臓を槍で一突きにする方法などがあるが,ボディは,石で牛の脳天を一撃し倒れたところを解体する。解体される部位には,まるで解剖用語のごとく実に細かい名称があり,それぞれどう利用するのか,どういう人々が食べるのか決まっている。

さて,東アフリカには,さまざまな色,模様の家畜がいる。野生動物を家畜化すると,多様な色,模様の変異が生じることが知られているが,東アフリカではこれらの変異を彼らの文化と結びつけて,今日にいたるまで意図的に温存してきたと考えられる。黄色の牛もいれば,青っぽい牛,紫がかった牛,さまざまな色をちりばめたような牛もいる。彼らは,それらの色,模様,そして性別,成育段階,角の形などに基づき,一頭一頭名前をつけ個体識別を行っている。東アフリカでは,人の名前を牛の名前からとってつける牧畜民が少なくない。ボディも牛の色,模様にちなんだ名前をつける。子どもは生まれるとすぐ母親によって名前がつけられるが,その名は近隣の者に知られるだけである。1年たち,初めて社会的な名前が与えられる。その名前こそ牛の色,模様にちなんだもので,名づけ親のになっていた色,模様を継承するのである。1歳以上のボディの人々はみなそれぞれ自分のになう色,模様をもっており,それにちなんだ首飾を身につけている。3,4歳になって子ども同士で遊ぶようになると,小さな石片を集めるのに夢中になる。さまざまな色と模様からなる石片を分類し,とくに自分のになっている色,模様の石片に執着する。こうした遊びの過程で,子どもは特定の色,模様に自己同一化をはかるまでになる。やがて14,15歳になると,若者は,その色,模様を体現している牡牛を入手し,去勢をほどこしてだいじに育てていく。彼らの青春の生きがいは,この特定の去勢牛をいかに立派に育てていくか,ということに集約されている。その牛を日に何度となくなでてやり,牛のために詩をつくり吟じる。こうした牛は,自然死に直面する前に,首長の屋敷に連れていかれ,儀礼のもとに殺される。ところが,自分の分身にも等しい牛を失った若者は,親しい仲間2~3人といっしょに,他部族を1人殺しに行く旅に出かける。それゆえ,ボディの男性はすべて過去に人を殺した経験をもつことになる。ボディの社会では,牛のやりとりによる部族内部の関係の強化とともに,こうした特定の牛の死による他部族に対する排他性が顕著にみられるのである。

彼らを取り巻く宇宙,森羅万象の一つ一つに色,模様がある。たとえば,空,雨,水の色はコロ(黒)であり,稲妻はボリガーソという模様である。また,太陽,月はホリ(白)であり,大地はギダギ(灰色,褐色)である。彼らの認識している動植物すべてにも,それぞれの色,模様が知られている。彼らの宇宙は,この色,模様を媒体にすべてつながっているといってよい。それは,各種の儀礼において具現化されている。たとえば,雨乞い儀礼の際には,雨と同じ黒に相当する牛を犠牲にして雨をまつ。それでも降らないときは,稲妻と同じ模様ボリガーソの牛を犠牲にして雨を呼ぶ。また種まきの儀礼の際には,大地と同じ色ギダギの牛を殺して豊穣を祈る。このように,超自然,自然を含む宇宙と彼らの現実の生活とを結びつけるのは,即物的には,家畜の乳,血,肉であるが,観念的には,それぞれに対応した家畜の色,模様である。

東アフリカの牧畜民は一般に色,模様の認知が細かく,きわめて敏感である。同じ言語グループでありながら,家畜にあまり依存していない農耕民は,近隣の牧畜民ほど色,模様を識別することができない。さまざまな色,模様の変異に富んだ家畜を背景にして生まれたこうした文化こそ,東アフリカにおける牧畜文化の大きな特徴の一つといえよう。

執筆者:福井 勝義

赤道アフリカ・森林の住民の生活と文化

ギニア湾沿岸の西アフリカからコンゴ(ザイール)川流域の大盆地にかけて,広大な赤道直下の熱帯降雨林,雨緑林が広がっている。20mにおよぶ巨木をはじめ,何層もの樹種が重なり,それにツタやシダ類がからむジャングル景観の降雨林,それよりやや樹種を減らし乾季・雨季の別がより明瞭になる雨緑林のなかに人の生活がある。もとこの森林はピグミー系の狩猟採集民の生活の場であって,彼らは今もコンゴ民主共和国北東部の森林を中心にウガンダ,ルワンダ,ブルンジやカメルーンに分布している。しかし西から拡大してきたバントゥー系を主とする農耕民がこの森林に入ってきて,焼畑を主とする開拓を行ってきた。今日では住民の生業の多くは農耕民的であり,狩猟民は少数派になっている。18~19世紀の植民地化の進行は,鉱物資源採取を促し,各地に鉱山労働者の町をつくった。他方,市場を中心とする交換が商業,流通の専門家をつくり,行政中心地には役人,教師,軍人,聖職者などを生んだ。また農耕民から分化した漁民もおり,一部植民地政府の政策で移住を促されたナイル系民族の牧畜民もみられる。しかし基本的な生業は,赤道下の高密度の植物相,動物相をもつ自然の高い生産力に支えられた狩猟採集と農耕である。ただし森林はサバンナなど乾燥地域に比べて農耕的開拓を制約しており,そのため農耕方式は焼畑輪作を主とし,畜力を用いない鍬耕作,大家畜をもたないでヤギ,羊など小家畜飼育にとどまる。栽培植物はギニアヤム,イネ(グラベリマ種),ヒメシバ,アブラヤシ,コーラ,ラフィヤヤシなどの土着のものに加えて,アジア原産のヤムイモ,バナナ,ココヤム,ナガイモ,イネ(サティバ),それにアメリカ原産のトウモロコシ,キャッサバ(マニオク)などである。住民は言語・慣習を共にする部族ないし語族(語系諸族)と呼ばれる民族集団単位で住み分け,相互の交渉はあるけれども森林の中で分散して生活をしている。部族はときには数十万人の規模をもつものもあるが,多くは細分化し,小さい地方的なまとまりになっている。共通の言語をもった人たちもいくつかの方言圏に分かれている。たとえば南緯3~4°,コンゴ民主共和国東部の約5万km2の森林に展開しているレガ族は,人口約30万であるが方言が四つに分かれ,それぞれ慣習にも相違が生まれている。数世代後には別の部族に分化しかねないこのような傾向は,バントゥー諸族の森林内での移住・定着過程に認められたものであり,それが今日の部族の分布を生んだといえる。森林は小集団の孤立化と特殊化を促すのである。

農耕民の生活の基本的な場は,20~30戸の木造,土壁,草ぶきの家屋の集合からなる小集落で,それが森林の中に点在し,細い道が隣村とつないでいる。集落の付近には水場とバナナ畑など少しの常畑があり,焼畑はやや遠くにある。集落は道をはさんで両側に家屋が並ぶ街村的な形がよくみかけられる。

他方,ピグミー系狩猟採集民も,森林の中に草で全体を覆った円形の住居を数戸集めた集落をつくっている。乾季には狩猟のために森林の中を移動し,キャンプ地をつぎつぎとつくるが,雨季には村に帰って近くの農耕民の畑仕事を手伝うこともある。狩猟には弓矢猟と網を用いた共同猟がある。一般にその物質文化は移動のために身軽で単純である。それに対して定住的生活をする農耕民は,物質文化の品目も多くなり,椅子,寝台などの家具,木器,土器,金属器具,食料貯蔵の容器や酒造の用具などが加わり,宗教的な仮面や祭祀用具もみられる。また集落に共同の集会場をもつものもある。今日,家屋もトタン屋根になり,壁を白く塗るなどの変化があり,奥地にも自動車道路がついたりしている。集落内にラジオを持つ家もでき,衣料品や靴,プラスチック製品などが流入してきて,市場の交易品にもその種の新しい生活資材が入りこんでいる。他方,伝統的な木器,土器,樹皮布などは急速に消滅しつつある。

農耕民も狩猟民も,日常生活の基礎単位は夫婦とその子どもからなる核家族を中心にしている。狩猟民は核家族ごとに移動するが,集落では数家族が共同で住み,その場合親族もいる。農耕民のほうは核家族に加えて両親や,未婚の兄弟姉妹,あるいは息子の家族などが同居したり周辺に住んでいて,複合的な家族構成をもつことが多い。そのような血縁集団(リネージ)は多く父系(男系)あるいは母系(女系)でまとまっていて,1集落が1~2のこの種の血縁集団から成り立つことも少なくない。また,一夫多妻婚が認められている例がよくあり,その場合には母子を単位として家屋をもち,かまどをもつことが多い。夫(父)は複数の母子単位の家屋によって共有されていることになる。

狩猟民の場合,その生活単位は父系血縁集団であり,したがって妻が夫のもとへ移り住む父(夫)方居住制(嫁入婚)となる。父系血縁集団で出自も父系をたどる例は農耕民にもみられるが,赤道アフリカ地域は〈母系ベルト〉と呼ばれるように母系出自を重視する母系社会が広く分布している。たとえばヨンベ,コンゴ,ベンバ,ビサ,ランバ,ヤオ,チェワなどの諸部族があげられる。この場合,母方の親族のまとまりが強調され,系譜や財産継承は母方のおじからおいへ伝えられることになる。もっとも集団や集落の統治などは男にゆだねられているから,人間関係において男は自分の母方のおじを父以上に重要なものとみなし,母方のおじとおいの相互関係の比重が強い。なおナイジェリア南東部のヤケ族は,個人が男女とも父系血縁集団と母系血縁集団に同時に所属している二重出自をそなえている例としてよく知られている。

血縁集団のまとまりが,共通の祖先からの系譜をたどる多数の人口をふくみ,いわゆるクラン(氏族)組織として発達すると,それが政治性を帯びて,特定のクランの長が政治統合の実権をにぎる首長,あるいは王になる。その結果,首長制あるいは王制をもつ社会が成立する。17世紀以降のギニア湾沿いの西アフリカにはアシャンティ,ダホメー,オヨ(ヨルバ),ベニンなどの王国が,そしてコンゴ(ザイール)盆地ではコンゴ,ルンダ,ルバなどの王国が生まれている。王国あるいはより大きい帝国の版図はむしろサヘルのサバンナや大湖地方のサバンナなど,森林の縁辺に生まれていて,森林ではそれだけの政治組織の発達をみないで,小首長国,あるいはより小さい地域の集落連合体にとどまった所も少なくない。さらに狩猟民の場合は,集落以上の政治的まとまりをもたず,離合集散の容易なバンド社会のまま,特定の権力者のもとへの権力集中をもっていない。このように見てくると,森林のなかでは,王国から首長国,集落連合からバンド社会まで,いくつもの性格を異にする社会が共存していたといえる。今日,この地方にも多くの新興独立国が生まれ,その主権のもとに近代国家としての諸制度に統合されているが,伝統社会はなお存続している。

アフリカ大陸の心臓部にあたる赤道アフリカの森林地域には,古くからの文化伝統が伝えられていて,それに従って人は一生を送る。母系社会で生まれた子どもは,かりに父方の家で生まれても母方の血縁集団のメンバーとして人生を送ることになる。財産や家系は母方のおじから伝えられる。誕生にあたっては多くの儀礼や禁忌がある。妊婦は出産直前まで畑仕事などをしているが,出産はたいてい軽い。子どもは育つにつれて社会の行儀作法を学び,農耕の技術を学ぶ。狩猟民も幼時から狩りのまねをする遊びをする。やがて男女とも,ある年齢に達すると成人儀礼がある。多くは集落から隔離された小屋で一定期間を送り,長老から教育を受け,割礼など身体を傷つける儀礼を通過する。これは子どもから一度死んで再生すると考えられている。成人になって集落に帰る若者たちを迎えて,人々は大きい宴をもつ。このような機会に,舞踊,音楽が洗練される。また仮面なども,このときの祖霊を象徴するものが多い。成人儀礼を終えた男女は社会の完全な成員として行動する。自分の家と畑をもつことが,農耕民には妻を迎える前提であり,結婚してはじめて本当の一人前になる。結婚式もまた重要な集落,血縁集団の祝宴になる。成人はそれぞれの年齢,性で区別された結社に所属したり,特定個人同士が〈血の兄弟〉の盟約を結んだりする。集落単位で紛争の解決や調停がはかられるが,首長や王のいる部族では最終的な法秩序はその手にゆだねられている。老人は多く社会の経験者として尊敬を受けている。病気は多く邪術によって起こるとみなされ,呪医による対抗呪術によって治療される。葬儀も血縁・地縁関係を強化する機会となり,祖霊が招かれ,舞踊,音楽が行われる。多く死者は埋葬され,死者の国に行ったと信じられ,恐れられる存在となる。

森林の伝統的生活には,祖霊信仰,山川草木の精霊を信じる自然神信仰がみられ,また至高神による天地創造神話が伝承されている。個人も集団も,その保有する生命力によって維持されているという考え方が強い。また超自然力を駆使する呪術師が存在し,呪医が個人や集団の不幸の原因除去にあたる一方で,同様の超自然力を悪用する邪術師の存在も信じられていて,病気や死の原因は邪術に求められる。この宗教性が仮面,呪具,音楽,舞踊などの芸術的な洗練を促していることは見のがせない。また口誦伝承では,神話,民話も豊かな展開を示している。今日,キンシャサなど近代的都市もあるが,その生活伝統は農耕民的である。しかしいまは二次的になっている狩猟民にも,巨大な自然の恵みをそのまま享受し,森を伐り畑を開く農耕民と鋭い対照を見せる価値観があることも見のがしてはならない。

執筆者:米山 俊直

美術

〈アフリカ美術〉という場合,ふつう,地中海沿岸地域を除く,サハラ以南のアフリカの美術をいう。時代的には約1万年前から現在にまで及び,地理的にも砂漠,ステップ,サバンナ,森林,海岸地帯と多様な環境の中で営まれたものであり,美術表現はそれら時代,風土のちがいによって千差万別である。おもなものには,サハラおよび南部アフリカ(サン)の岩面画,クシュ王国の美術,ナイジェリアの彫刻,ジンバブウェ美術,それに彫刻を主とする近代の美術がある。

サハラ砂漠の山岳地帯には,中石器時代から11~12世紀にアラブの侵入を迎えるまで約1万年にわたって描き続けられた岩面彩画・刻画が広く分布する。制作者は黒人の祖先であると考えられる。また,南部アフリカ各地には,前5千年紀から19世紀までサンが制作した岩面彩画・刻画が見られる。遺跡の数で3000ヵ所,残された岩面画の数は10万点を超える。これに対し,前9世紀から後4世紀にかけてナイル川上流に栄えたクシュ王国は,大規模な都市,宮殿,神殿,ピラミッドを築いた。4世紀中ごろに王国が滅んでのち,クシュ人は西方のチャド湖畔にサオ王国を樹立し,青銅やテラコッタの人物像や工芸品を作った。中部アフリカのナイジェリアでは,前500-後200年にノク文化が栄え,抽象的造形に特色のあるテラコッタ製の人物像が生み出された。後世同地域に栄えたイフェ王国やベニン王国では,造形的・技術的にすぐれた青銅およびシンチュウの彫刻(人物・人頭,動物など)が製作されている。そして11~18世紀には,モノモタパないしマンボMamboという称号をもつ王が支配する王国(モノモタパ王国)が,ジンバブウェをはじめ南部アフリカ各地に巨大な石造建築群をのこした。石造の鳥神像,金属工芸品,土器のすぐれたものも出土している。

アフリカの近代の美術は,絵画に比べ,彫刻の方が圧倒的に多く,質的にもすぐれている。しかし,岩面画を描くドゴン族や,住居の土壁に壁画を描くイボ族,ソンガイ族のほか,南アフリカのヌデベレNdebele族のような,家の壁や塀に極彩色の絵を描いて非凡な絵画的才能を示す部族もいる。概して,美術活動は西および中央アフリカの農耕民において盛んで,東および南アフリカでは比較的低調である。それは,後者の人々は一般に牧畜生活を行い,定住性が少なかったためである。

近代アフリカの彫刻,いわゆる〈黒人彫刻〉は,その圧倒的な生命力と独自の造形によって,現代美術の展開に大きな影響を与えた。ピカソや〈ブリュッケ(橋)〉のグループが黒人彫刻に学んで,キュビスムや表現主義を創始したのが,その端的な例である。アフリカの彫刻の大部分は木彫で,そのほとんどは超越的な存在にまつわる祭儀用品である。人物像は単なる人形でもなければ,肖像でもなく,また仮面は単なる装飾品ではない。それは大地,太陽,雨などの自然力や,人間の霊魂や動物の精霊を可視化したものである。したがってこれらは,出生,思春期,結婚,死などの,いわゆる通過儀礼において重要な役割を果たす。これらの彫刻はアニミズムを基盤とし,超越的な存在の可視化を目的とするから,いきおいその形式は著しくデフォルメされる。しかし,その仕方は,各部族の生活様式や風土的条件のちがいによって異なる。たとえば,西アフリカの森林地帯に住むバウレBaule族やヨルバ族の自然主義的な優雅な人物像に対して,北方のサバンナ地帯に住むバンバラ族,ドゴン族,ボゾBozo族はきびしい抽象性をたたえた仮面や人物像をつくる。しかし,様式の差をこえて,ひとつの共通した造形思考が,アフリカ彫刻全体を貫いている。それは形式における円筒的性格,すなわち細部表現をできるだけ抑え,単純化された形式によって,人間の顔貌および姿態を,軸を中心として回転するひとつの量塊としてとらえようとする点である。そこでは三次元性が強調され,左右対称の構成となり,造形的にきわめて堅牢な印象を与える。黒人彫刻のこのような造形上の特質が,20世紀初頭の抽象芸術に強烈な衝撃を与えたわけである。

執筆者:木村 重信

音楽

広大なアフリカ大陸にはぐくまれた音楽は,さまざまな気候や風土,民族や生活様式に対応して多様である。しかし,大別するとサハラ砂漠以北に位置する地中海沿岸地域のリビア,チュニジア,アルジェリア,モロッコなどいわゆるマグリブ地方の音楽と,サハラ以南の黒人系アフリカの社会の音楽に区分され,その他,古代以来の歴史的諸資料を含めたエジプト,固有な発達をとげたエチオピア,およびマレー・ポリネシア系の人々の音楽的伝承をも残すマダガスカル島の音楽などに類別することができる。

マグリブの音楽

北アフリカすなわち地中海沿岸諸地域の音楽は,アラブ諸地域と深くかかわり,イスラム文化の影響を受けた音楽と,イスラム以前から居住したと考えられるベルベルなどの部族的音楽とに分けられる。7世紀のイスラムの侵入以来,イスラム帝国の領域に入り,さらには,スペインを拠点とした後ウマイヤ朝の音楽的繁栄などの影響の中で,アラブの伝統的音楽と多くを共通させながら,独自のアンダルス音楽を継承している。しかし,マグリブの各地方の古典音楽はいずれもアンダルス音楽と呼ばれており,基本においては同じものであるが,それぞれの旋法,リズム,合奏の細部においては異なる。モロッコ,チュニジア,アルジェリアの国による変化のみならず,同じモロッコ内部においても,カサブランカ,フェス,テトゥアンなどの地域によってもいくつかの差異が見られるのが実態である。使用される楽器はほぼ共通しており,弦楽器ではウードを中心にラバーブ,カーヌーン,カマーンジャ(カマーンチェ),太鼓など打楽器では,ナッカーラ,ダルブッカ,タール,縦笛のナイ(ネイ)などが一般的である。

アラブ系の人々による民俗音楽では,両面大太鼓とオーボエ系の縦笛を主体とする合奏が,結婚式,葬儀,割礼などの成人式,通過儀礼のさまざまな局面に演奏されるのはマグリブ全域に共通している。原住民ベルベルの音楽は,リビアやチュニジアではトゥアレグやベドウィンなどの音楽とも複雑に混じり合っているが,アルジェリアやモロッコなどでのアトラス山系の山地に居住するベルベルでは,きわめて特徴的な音楽が伝承されている。ベルベルは8世紀ころからイスラムに組み入れられるが,山地では古い儀礼や祭りを伝承し,その主役をなすのが女性の歌である。マラケシュなどに多いベルベルの男の吟遊詩人(イムディアゼン)も叙事詩をはじめとする歌が中心である。ベルベルの音楽は歌を主体とし,ゲンブリ,アムザード,ベンディールなどの弦楽器を使用している。

サハラ以南の音楽

サハラ以北の音楽がアラブ音楽の強い影響を受けているのに対して,もっともアフリカ的とされるのがサハラ以南の黒人系社会の音楽である。2000を超すといわれる多数の部族の中で伝承されている音楽は,きわめて多様であるが,民族,言語などを含めて,通常西アフリカ,中央アフリカ,東アフリカ,南アフリカの4地域に区分される。しかし,この変化に満ちたサハラ以南の音楽も,いくつかの共通する特色をもっている。その第1は部族社会の生活との深い関係である。人間の一生としての誕生,結婚,死,成人式や病気,あるいはさまざまな宗教儀礼や祭りなどと深く結びつき,社会的共同生活や個人生活にとっても不可分な関係で音楽は存在している。また,王や部族の長などの権威と結びつき,王宮などに音楽隊を所属させ,さまざまな行事や行動に音楽が付属する。第2に言語との関係があげられる。多くのアフリカ言語は,音の高低によって意味が現され,音楽や歌の旋律もこの言語に対応するとともに,ストレス(強弱)やリズムもまた言語に規制されることがある。話し太鼓として知られるトーキング・ドラムによって言語を伝達する型は,その典型の一つといえよう。第3は,きわめて複雑で高度なリズムの型である。同時にいくつかのリズム型を奏するポリリズム,複数のリズムが交錯するクロスリズムなどの技法と,さらに,同一時間軸の声部の中で,1人の奏者の太鼓や手拍子のように均等あるいは不均等なリズムを使用する技法との二つのリズムの型が主として用いられている。第4には即興性をあげることができる。踊りと太鼓,あるいは歌詩と旋律,楽器と楽器などの場合,伝統的な旋律やリズムの型をもちながら,それに固執することなく,状況や場所,演奏者の感情によって自由に組み替えられる。以上,共通する要素をあげたが,その他,部族によってはハーモニー,多声性を用いるなど,それぞれの固有性を豊かに伝承している。

使用される楽器は打楽器系が圧倒的に多いが,ウガンダやコンゴの一部,ナイジェリアなどイスラム文化の影響下にある地域では弦楽器を多く使用する。これらの弦楽器はハープ系やリラ系が多い。アフリカにおいて最も注目されるのは,マリンバ,バランキ,ティンピラなど多くの呼称をもつ旋律楽器の木琴類である。ヒョウタンの共鳴器をつける場合が多い。この木琴類と同じく広範に分布するのが指ピアノとして知られるサンザである。さまざまな型の太鼓類,骨,角,アシなどで作られた笛類など,その種類はきわめて多い。

執筆者:藤井 知昭

歴史--18世紀まで

資料と方法

アフリカを歴史の相でとらえようとするとき,これまでの東洋史,西洋史で成立してきた方法や概念が通用しないため,大きな困難に直面させられる。困難の第1は,資料に関するものである。アフリカの大部分の社会では,文字が用いられていなかった。このため,従来の歴史研究のように文字史料に頼ることができない場合が圧倒的に多い。7世紀以後のアラブ,15世紀以後のヨーロッパ人の文字記録を用いることのできる地域と時代もあるが,著しく限られているうえに,間接の資料としてしか役立てられないものが多い。一方,長い時代を経て遺存している考古学的遺物がきわめて乏しいことを挙げなければならない。とくにサハラ以南の黒人アフリカ社会では,石の建造物はジンバブウェの謎の建造物を除けば,ほとんどないといってよい。王宮も焼いていない土と木で造られ,聖所や記念物も立木や自然のままの石で示されているので,数十年の時間の経過で,すでに元のものを認知できなくなることが多い。困難の第2は,かなり新しい時代まで,大部分のアフリカ社会で,住民の移動が盛んに行われてきたことである。そのため,口頭伝承によって指示されている土地や遺物を追認することがむずかしく,口頭伝承そのものも,参照物によって絶えず裏打ちされないために,不安定になりやすい。また,社会集団の移動の結果は,他の集団との接触,融合ないしは抗争を生み,新しい部族社会が形成されることもある。それに伴う言語上,社会上の変動は,それ以前からの伝承を変質させずにはおかないであろうし,伝承に基づいて過去にさかのぼることをむずかしくする。困難の第3は,歴史の当事者である集団にとっての〈生きられた歴史〉と集団外からの〈観察された歴史〉とのへだたりの大きさである。従来の歴史研究は一般に,当事者集団の者が行うにせよ,その集団外の者が行うにせよ,過去の当事者自身の記録に基づいて行われてきた。しかし,アフリカの大部分の場合,当事者集団の記録というものは語り伝えの中にしか存在しない。したがって時間をさかのぼった同時代史料ではなく,絶えず語り直されて現在に集約された記録しか用いることができない。多くの場合,集団外の者がこれらの伝承を聞きとり,それを批判的に検討して記述する歴史は,当事者の意識の十分な理解の上に立ったものでない,記述者の視点からする一面的なものになる危険をはらんでいるし,まれに当事者集団内部の者が,多くは比較の視野での検討なしに伝承を記述した〈歴史〉は,逆の意味で一面的・主観的にならざるをえない。そしてこれまでに挙げた三つの困難のすべてが,従来歴史研究の基礎と考えられてきた編年をむずかしくするのである。これと密接に関連する困難の第4は,時代区分ないし時代をとらえる概念の適用のむずかしさである。新石器時代,古代,中世等の世界の他の地域で成立してきた概念は,アフリカに適用されるに当たっては,根本的に検討され直されなければならない。

このような方法上の困難をふまえて,以下の記述では,最も古い時代から19世紀の植民地分割とその前史にいたるまでの時代を,(1)7世紀のイスラム・アラブの北アフリカ浸透までの時代,(2)8世紀から,海路到来したヨーロッパ人との接触(15世紀後半)までの時代,(3)16世紀から18世紀にいたるヨーロッパおよびアメリカとの接触の時代,という三つの時代に区分し,それぞれの区分の中で現在われわれが知りうるアフリカ史のいくつかの側面を概観したいと思う。

〈古代〉アフリカの諸相

周知のように,最古のヒト属の生物ホモ・ハビリスの化石(150万~200万年前)は,アフリカ東部で発見されている。アフリカは,おそらく人類誕生の地であり,その後も数百万年のあいだ,技術の原初的な段階では,ヒトの生存に適した条件をそなえた土地であったとみることができる。だが反面,それらの条件のために,とくにサハラ以南のアフリカの大部分の社会が,技術の上でその後著しく停滞的であったことも否定できない。きわめて乏しい資料しか得られていないアフリカの石器文化の研究の現状では,ユーラシア考古学で成立した旧石器時代Paleolithic Age,中石器時代Mesolithic Age,新石器時代Neolithic Ageという,技術・文化複合に基づく時代区分は,北アフリカの一部をのぞけば,アフリカ大陸には適用できない。アフリカの石器文化は,現在までのところ,研究者によってかりに,前期石器時代Early(Old)Stone Age,中期石器時代Middle Stone Age,後期石器時代Late Stone Ageに区分されている。これは,ヒトに最も近いアウストラロピテクス類の骨と同じ層から出土する礫石器,サハラ以南の広い地域に見いだされる両面加工の握斧形石器,東アフリカのスティルベイ型石器に多い石鏃,石刃等の細石器等,さまざまな型の石器の大まかな型式区分に基づいたものであるにすぎない。層序をなした住居址や集落遺跡がほとんど発見されていないために,技術・文化の複合体として石器時代を区分してとらえることがむずかしい。西アフリカ(ナイジェリア北部)のおよそ前500年に比定される製鉄炉址を古い例として,以後サハラ以南にひろまった鉄器が,石器としばしば共存して見いだされる。黒人(ニグロイド)の北西部からの移住以前に,中部・南部アフリカの広い地域を占めていたと思われるピグミーやサンは,現在まで金属器を作らず,近隣の農耕民から交換によって手に入れている。古い時代には,北アフリカ,中部アフリカの一部など限られた土地でしか銅鉱が採掘されなかった一方で,鉄鉱石(酸化鉄)はサハラ以南のアフリカのいたるところで,地表で採取できたという自然条件もあってか,黒人アフリカでは石器時代と重なりあって鉄器時代がつづき,青銅器は一般に鉄器よりおそく,装身具や記念像など限られた用途にあてられたものとして作られた。

ユーラシア大陸の新石器文化複合の一部としての農耕・牧畜は,西アジア起源のコムギ,オオムギの農耕と,ヤギ,ヒツジなど小家畜の飼育の複合が,前5千年紀以後のエジプトに認められるが,この西アジア・地中海型の食料生産複合は,アフリカでは北アフリカ地中海岸やサハラのオアシスの一部など限られた地方にしか伝わらなかった。これより南の,エチオピアからチャド湖周辺部を通ってセネガルまで東西にのびるサバンナ地帯では,アフリカ原産と思われるモロコシ,トウジンビエ,西アフリカのニジェール川大湾曲部のイネ(グラベリマ種),フォニオなどの穀類が,しばしばヤッコササゲ,バンバラマメなどのマメ類との混作で,焼畑耕作でつくられてきた。さらに南の森林地帯では,アフリカ原産のアブラヤシ,東南アジア起源のヤムイモ,バナナなどの根茎や樹果が重要な食料となってきた。いずれの場合も,農具に鉄器の刃がひろく用いられていながら,役畜と結びついた犂耕ではない耨耕(どうこう)で,無灌漑・無施肥の,自然に依存する度合の大きい粗放な農耕であった。しかも農耕によって得られるもの以外に,野生の草木や動物の食料としての利用も盛んな,全体として採集・狩猟的性格の強い食料獲得の技術複合であったということができる。アジア起源のゼビュー(コブウシ)と地中海産の牛の混血と思われる牛の飼育が,西アフリカの一部と東アフリカの牧畜民によって行われてきたが,農耕との有機的な結びつきはなく,運搬獣としてもほとんど用いられなかった。

前5世紀ころ,アラビア半島からエチオピアに渡来したセム系の集団によって,ハム系の先住民文化の上に築かれたアクスム王国(現,エチオピア)は,後4世紀にアタナシウス派のキリスト教をとり入れ,アフリカ大陸において特異な文化を形成した(エチオピアでは犂耕,オオムギの栽培も行われてきた)。古代エジプト王国やアクスム王国,カルタゴ(現,チュニジア)を中心とするフェニキア文化,ローマ文化など,古代北アフリカとエチオピアは,西アジア・地中海型の性格の強い文化を形づくってきたが,これらの古代文化の影響は,サハラ以南のアフリカには広く根をおろさなかった。古代エジプト王国が〈黒人〉によってアフリカ文化の影響のもとにつくられたとする説や,逆に古代エジプト文化のなかの金属加工技術,神なる王の観念,タカをはじめとする動物の象徴などが,ナイル上流のメロエ王国(現,スーダン)からチャド湖周辺地方を経て西アフリカのノクやヨルバ(現,ナイジェリア),ひいては17世紀のアシャンティ(現,ガーナ)の文化にまで影響を与えたとする説もあるが,立証はむずかしい。鉄の加工技術については,メロエ王国からの伝播,北アフリカのフェニキア人,サハラのガラマント人からの移入を考える説もあるが,確証はなく,サハラ以南の黒人社会での独立発明の可能性もある。むしろ,北アフリカで重要だった文字やガラマント人も盛んに用いていた車輪が,サハラ以南に受け入れられなかったことをはじめとして,イスラム・アラブ以前の北アフリカとの断絶,黒人アフリカ文化の特異性が注目されなければならないだろう。

アラブの進出からヨーロッパ人の渡来まで

7世紀以降,新しい宗教イスラムを信奉するアラブがアラビア半島から,一方は陸路エジプトを経て北アフリカ,そしてサハラを越えて西アフリカのサハラ南縁へ,他方はインド洋を船で東アフリカの海岸へ進出した。北および西アフリカと,東アフリカへのアラブの進出の仕方とそのもたらした影響は,いくつかの点で対照的ともいえる異なった性格を示している。まず,北アフリカへの進出は,武力を伴った〈征服〉に近いものであったが,いったん支配が完成したあとでは,東方のカリフからは独立のイスラム帝国を形成した。その際,ベルベルと総称される北アフリカのハム系先住民のうちには,新来文化に反抗しつづけた集団もあった反面,イスラムの熱狂的な信奉者も多く生まれ,それが勢力拡張も崩壊も迅速な〈帝国〉の成立を容易にした。10世紀はじめにアルジェリアに発し,100年足らずのうちにマグリブの大部分とアッバース朝のエジプト,シリアまで勢力下におさめ,やがてカイロを都としたファーティマ朝や,11世紀に西サハラ南縁のベルベルの熱狂的な信徒集団がもとになって,西サハラ,モロッコからイベリア半島の南東部まで版図を拡大したムラービト朝,その後,モロッコ南部のベルベルの宗教改革運動を端緒として,モロッコからエジプトまで北アフリカ全体を勢力下におさめたムワッヒド朝(1130-1269)などがそのよい例である。これに対し,東アフリカ海岸へのイスラム・アラブの渡来は,季節風を利用した船によるアラビア半島との往来を基盤としたもので,武力支配でなく交易を目的としたものであり,モガディシュ,ザンジバル,キルワ,ソファラなどの港町に交易拠点がつくられた。12~15世紀に栄えたこれらの拠点を通じて,アフリカからは象牙,金,奴隷が移出され,インド,東南アジア,中国から衣類,ガラス玉などの装身具をはじめさまざまな文物が東アフリカに渡来した。イスラム〈帝国〉は生まれなかったが,アラブ商人を中核とする都市的・イスラム的なスワヒリ(アラビア語で〈岸〉の複数形)文化が形成され,バントゥー語の構造にアラビア語の語彙が入ったスワヒリ語とともに,東アフリカ社会に広範な影響を与えた。

北アフリカへのアラブの進出は,サハラ南縁のサヘル(アラビア語で〈岸〉の単数形)との砂漠を越えての交易を発達させ,その交易を主要な財政基盤とするガーナ,マリ,ソンガイの黒人王国ないし帝国が,8世紀から16世紀にサヘルに興亡した。ラクダのキャラバンによる商品運搬のおもな担い手は,西部サハラのイスラム化したベルベルであり,取引されるものは,北アフリカからは衣類,装身具,馬,銅,そしてとくにサハラから産出する岩塩であり,南からは金と奴隷がおもなものであった。

8~11世紀に栄えたガーナ王国は,現在のモーリタニアの南東部に都があったと推定される。当時まだこの地方までひろがっていた内陸水系(その後乾燥化に伴って縮小し,ニジェール川の一部として,大湾曲部を形成したと考えられる)に接していたと推定されるが,この地帯が砂漠化したこと,1077年にムラービト朝の聖戦によって都が破壊されたことなどから王国は急速に衰微した。その後マリという名で総称される,おそらくいくつかの王朝の接合された帝国が発達した。マリ帝国は,金の主産地であるセネガル川上流とギニア山地から現在のニジェール川大湾曲部をおもな版図とし,サハラを越えての交易路はガーナ時代より東へ移り,サハラ南縁の中継地として,トンブクトゥが栄えた。

トンブクトゥにはイスラムのウラマー(学者)も多数来住し,交易都市としてだけでなく宗教・学芸都市としても広く名を知られるようになった。マリの王マンサ・ムーサのきらびやかなメッカ巡礼(1324-25)と,その往路カイロで施した膨大な金が,それ以前すでに地中海世界にひろまっていた〈黄金の帝国マリ〉の噂を伝説化し,イスラム勢力の支配する北アフリカを経ないで,海路〈黄金の国〉に到達しようという願望を地中海の北側の社会にひきおこした。この願望は,エンリケ航海王子を後援者とする,西アフリカへの金を求めての探検航海の起動力ともなった。こうした西アフリカ海岸に沿っての探検航海の積み重ねの結果,喜望峰をまわってのバスコ・ダ・ガマのインドへの到達も可能になったのである。

14世紀を最盛期として栄えたマリのあと,さらに東のガオを都としてニジェール川大湾曲部とナイジェリア北部を勢力下におさめたソンガイ帝国が興隆した。当時サハラの最大の岩塩の供給地は現在のマリの最北端に近いテガザであり,ソンガイがその採塩権をもっていたが,この権利を要求するサード朝モロッコとの紛争の結果,火打石銃を装備したモロッコの遠征軍によって1591年,騎馬の大軍を誇ったソンガイは壊滅した。これは,サハラ以南の西アフリカに鉄砲がもたらされた最初であり,以後鉄砲は,それ以前に最も強力だった騎馬をしのぐ武器として,西アフリカに急速にひろまった。

これら西アフリカのサヘルに興亡した帝国には,次のような点が共通して認められる。第1に,版図の拡大も縮小も急速であり,支配は,交易拠点と交易路の確保を中心とした〈点と線〉の支配であること。したがって新しい帝国の版図内で,先行した支配者の勢力も,地方的な勢力として存続しつづけた。第2に,勢力の拡大と北アフリカとの交易に伴い,君主自身がイスラムに入信することが多かったにせよ,王権の基礎は元来非イスラムの黒人文化にあったこと。そして中継地から金の産地までの取引にはアラブやムーアの商人はいっさい近づけなかったらしいこと。第3に,政治権力者はイスラム商人の活動に対して,これを保護しながらも常にある距離を保っていたこと。ガーナの都は,王の町と約2km離れた商人の町とに分かれていたし,〈黄金の都〉トンブクトゥは,マリ,ソンガイの王都であったことは一度もなく,大幅な自治権をもっていた。

これらの王国,帝国とほぼ同時代から後の時代にかけて,チャド湖周辺部にカネムおよびのちにそれを併合したボルヌー帝国(カネム・ボルヌー帝国)が,その南西方にはハウサ諸国家が形成された。いずれも起源は9~10世紀にさかのぼる黒人王国であったが,カネムの王は11世紀にイスラムに入信し,ハウサにはおそらく14世紀にマリ帝国から移住してきた商人集団によってイスラムがもたらされた。この地方は北アフリカの現在のチュニジア,リビア地方とサハラを越えての交渉があり,とくにボルヌー帝国は,16世紀以後北アフリカのこの地方に進出したオスマン帝国との接触が盛んであった。騎馬兵の装束,鉄砲,大型の金管楽器など,のちにナイジェリアのヌペ,ハウサ諸国,カメルーン北部の諸王国にもとり入れられた文物は,当時のオスマン帝国の北アフリカからボルヌーを経由して黒人アフリカにもたらされたと思われる。

チャド湖地方に伝説上の起源をもち6~10世紀の間に南の森林地帯(現在のナイジェリア南西部およびベニン南部)に,神なる王を頂点とする一連の王国をつくりだしたヨルバ族は,青銅,シンチュウの頭像や,豊かな木彫を生んだ。ヨルバ王国の聖地イフェから王族の先祖が12世紀ころに分かれて,さらに南の海岸の森林地帯に形成されたベニン王国も,精巧な青銅,シンチュウの王の記念像や王宮の装飾品で知られている。

ヨーロッパ勢力の渡来から探検時代まで

イスラムの厚い壁で北アフリカをさえぎられたヨーロッパ勢力は,航海探検の試行錯誤のくりかえしのはてに,15世紀中葉以降海路黒人アフリカへ到来するようになった。ポルトガルのエンリケ航海王子の遺志をついだジョアン2世の時代に黒人アフリカの海岸各地にポルトガルの交易拠点がつくられるが,17世紀以降は,衰退したポルトガルに代わって,オランダ,次いでイギリス,フランスが多く船を派遣し,これらヨーロッパ諸勢力のあいだに交易拠点の砦の争奪がくりかえされた。ヨーロッパ人がはじめ求めていたのはとくに金であったが,海岸の拠点を通じては,数百年来内陸に組織されていた交易ルートによって北アフリカへ流れていた金を大量に海岸に吸い寄せることはできず,新しく開発されはじめた南・北アメリカ大陸で求められていた奴隷を供給することに,アフリカとの〈交易〉の主目的が移行した。奴隷は,鉄砲,ガラス玉,酒などと引換えに現地首長から買いとられ,西アフリカ,中部アフリカの海岸からカリブ海の島や南アメリカの市場へ向けて積み出された。19世紀に欧米諸国で奴隷貿易が廃止されるまで,正確な数は知るすべもないが,数千万という規模のアフリカ人が大陸から奪い去られたと思われる。この〈交易〉によって拠点近くの海岸やその後背地の黒人首長が他部族を襲って得た捕虜を奴隷として売ることが盛んになり,社会の荒廃が増した。

このほか,この期間のヨーロッパおよびアメリカとの接触によって,アフリカ社会にはさまざまな変化がもたらされた。まず,アメリカ大陸からもたらされた栽培植物で,その後アフリカ社会で重要な役割を果たしたものに,トウモロコシ,キャッサバ,ラッカセイや,ラッカセイとともにアフリカの代表的な輸出産品となったカカオがある。ほかに,住民の食料や輸出産品としてこれらに次ぐ重要性をもったものにトウガラシ,トマト,パイナップル,パパイアなどがある。

ヨーロッパ列強がアフリカ海岸とインド洋を経由して海路アジアへ到達した結果,1602年にはオランダ東インド会社が設立され,インドネシアへ往復する船に喜望峰で生鮮食料を補給する目的で,オランダは本国の農民を南アフリカへ移住させて農業を営ませた。これが南アフリカのボーア人(オランダ語で〈農民〉の意)のはじまりであり,彼らの内陸への進出や19世紀にはじまるイギリスの鉱山開発のための植民に伴って,今日までつづく人種間紛争のもととなった。

ポルトガル人に一時支配された東アフリカの海岸も,ポルトガルの後退後インド洋に進出したヨーロッパ勢力の関心がインドや東南アジアに向けられたため,17~18世紀には,オマーンのアラブ商人が再び活発に東アフリカに渡来するようになった。

ポルトガルの航海者は15世紀にヨーロッパ人としてはじめて先に述べたベニン王国や中部アフリカのコンゴ王国(現,コンゴ民主共和国海岸部)を訪れ,洗練された文化に驚嘆し,これらの国としばらくのあいだ交渉をもった。ポルトガルとの接触を通じてベニンには鉄砲,大量の銅製品が入り,後者は,それ以前から作られていた青銅,シンチュウの工芸品の製作をさらに発展させた。当時のベニンの工芸品には,ポルトガル人と見られる,鉄砲を構えた兵士や,あごひげをのばした宣教師らしい人物が表されている。コンゴでは,王がキリスト教に入信し,王子はアフォンソというキリスト教名さえ名のり,首都の名もポルトガル風にサン・サルバドルと改められた。しかしコンゴ王国はまもなく,16世紀中ごろ,同じ中部のバントゥーの一部族によって滅ぼされた。中部アフリカにはほかにも,王が神聖な性格を賦与され,王をめぐる複雑な儀礼をもった王国が,15~17世紀に多く形成された。クバ,ルバ,ルンダ(いずれも現,コンゴ民主共和国)などはその好例であり,いずれも豊かな木彫の仮面や像(王の記念像もある)をのこしている。

15世紀から18世紀にかけては,サハラ以南のアフリカ各地に,集権的な政治体制が形成された。その背景や要因は多様で概括することは不可能だが,これまでに触れた以外のおもなものを,次に地域ごとに略述する。

上に述べたコンゴなど中部アフリカのバントゥー系農耕民の諸王国のほか,東アフリカの大湖地方には,北方から来たナイル系牧畜民が,13~15世紀ころバントゥー系農耕民を支配して形成したキタラ帝国があったと伝えられる。ブニョロ,アンコーレ,ブガンダ(いずれも現,ウガンダ),ルアンダ(現,ルワンダ)等,大部分19世紀のヨーロッパによる植民地支配まで存続した国家群は,キタラ帝国の後裔であるといわれる。ルワンダ王国では,ナイル系牧畜民(トゥツィ)がバントゥー系農耕民(フトゥ)を支配し,農耕民はさらにピグミー系の住民(ブワ)を従属させているという階層構造が,はっきりと認められる。

西アフリカ内陸のサバンナ地帯では,騎馬の戦士集団が農耕民を支配して形成した一群の国家がある。15世紀ころに生まれたと推定されるダゴンバ,マンプルシ(いずれも現,ガーナ北部),モシ,グルマンチェ(いずれも現,ブルキナファソ)などがそれで,政治・軍事的首長と大地祭祀をつかさどる先住民の長老との二元的構造が特徴的である。西アフリカのサバンナの南の海岸部では,これよりおそく17~18世紀に,ヤムイモ農耕民の首長連合が基礎になって,アシャンティ王国(現,ガーナ中部),ナイジェリア南西部のヨルバ文化の影響を受けながらも,軍事的性格の強いダホメー王国(現,ベニン)が生まれた。西アフリカのこの地帯の海岸は,アメリカ向けの奴隷が多く積み出されたところであるが,ダホメー王国では,恒常化された活動だった近隣部族に対する襲撃によって得た捕虜を,ヨーロッパ商人に奴隷として売ることが重要な収入源になっていた。奴隷貿易廃止後は,アブラヤシの交易がこれに代わった。

結び

18世紀後半にはじまる,ヨーロッパ人によるアフリカの内陸探検,それにつづく植民地支配までの時期は,ヨーロッパ勢力は,海岸の拠点を通じてアフリカと接触していたにすぎない。これは,イスラム・アラブのアフリカとのかかわり方と著しく異なる点である。そして産業革命とナショナリズム勃興以後のヨーロッパが今度はアフリカのほぼ全土を植民地として分割支配したことも,やはりアラブ世界のアフリカとのかかわり方と対照的である。

18世紀までのアフリカの歴史を概説するのに,イスラム・アラブ世界と欧米世界という二つの外来勢力のアフリカとの接触を指標として大まかに時代を三分して歴史を略述してきた。それは,依拠する資料が,民族学者や最近の文化人類学者による,口頭伝承の研究や文化の比較研究の成果をのぞけば,アラブと欧米の史料しかないという制約にもよる。本来なされるべき,内側からのアフリカ社会の変化の把握を全アフリカにわたる通史として,しかも著しく簡略化して行うことは現状では不可能である。個々の社会の口頭伝承に基づく研究が十分に蓄積され,それらが比較総合されたとしても,そこから生まれるのは複数の歴史,単一の視点でない複数の視点からの歴史とならざるをえないだろう。そしておそらくそれは,歴史というものが元来内包しているはずの性質でもあるだろう。そのことをアフリカの歴史は,極限的ともいえる形でわれわれに示してくれる。

執筆者:川田 順造

歴史--19世紀以降

植民地分割の前史

19世紀のアフリカにおける最大の歴史的事件は1880年代以降に本格化したヨーロッパ列強による全大陸的規模の植民地分割であるが,すでにその前史ともいうべきものは,18世紀末以降にはじまっていた。ふつう分割前史を構成する要素としては,大西洋奴隷貿易の衰退と廃止,ヨーロッパ人によるアフリカ内陸部探検やキリスト教布教活動の活発化があげられるが,これらはいずれも18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパ諸国における社会経済的な変化や思想上の変化によってもたらされたものであった。社会経済的な変化とは,18世紀後半のイギリスにはじまり,その後19世紀が深まるとともにしだいにヨーロッパ諸国へと広がっていった産業革命であった。この産業革命の結果,資本主義は機械制大規模工業の段階に突入し,アフリカをそれまでのような奴隷の供給地としてではなく,機械制大規模工業を支える原料供給地ならびに輸出市場として利用しようという方向へ,ヨーロッパ諸国は転換しはじめたのであった。もっとも,こうした変化が直接的に奴隷貿易の廃止につながったわけではない。奴隷貿易の廃止をもたらした直接的な要因は,むしろ思想上の変化,とくに啓蒙思想の発展であった。人道主義に由来する奴隷制反対運動は,早くも1787年にイギリスで奴隷貿易廃止委員会を設立するというかたちで具体化された。その後同委員会の指導者であるW.ウィルバーフォース下院議員らの努力により,1807年にイギリスで奴隷貿易禁止令が成立し,その影響で同年にアメリカが,14年にオランダが,15年にフランスが,それぞれ奴隷貿易を禁止した。さらにイギリスは33年にいたって奴隷制そのものを廃止したばかりでなく,強大な海軍力を背景に盛んに海上パトロールを行うなどして,奴隷貿易を実力で阻止しようと試みた。またフランスやアメリカもこれにならったが,それでも奴隷の主たる輸入先である新大陸側に需要があるかぎり奴隷貿易は終息しなかった。奴隷貿易に終止符が打たれたのは,1880年代にキューバやブラジルで奴隷制が廃止されてからのちのことであった。

奴隷制廃止にいたるまでのあいだに,19世紀に入る前後からヨーロッパ人によるアフリカ内陸部探検が盛んに行われていた。1795年から1806年にかけて2度も西アフリカのニジェール川上流付近を探検したスコットランドのマンゴ・パーク,1820年代にサハラ砂漠を横断し西アフリカにいたった同じスコットランドのヒュー・クラッパートンHugh Clapperton(1788-1827)や50-70年代に幾度も東アフリカを探検した宣教師デビッド・リビングストン,行方不明になったリビングストンをタンガニーカ湖畔のウジジで発見して名を知られ,さらにベルギー国王レオポルド2世の依頼を受けてコンゴの植民地化に辣腕をふるったイギリス生れのアメリカ人ジャーナリスト,ヘンリー・M.スタンリーなどは,この時代の探検家を代表する人びとである。探検はもともと科学的興味や人道主義的使命感からはじめられたものであったが,これによってもたらされたアフリカ内陸部に関する情報は,19世紀後半におけるヨーロッパ列強の領土的野心をいっそう刺激する結果を生んだ。

19世紀に入る前後にはじまり,19世紀半ば以降に本格化したキリスト教の組織的な布教活動も,キリスト教そのものをアフリカに広めようという目的のほかに,教育活動や医療活動を通じて奴隷貿易の罪を少しでも償おうという目的をもっていたことは,ほぼ間違いない。しかし本来善意から出発したはずのキリスト教布教団の活動も,しだいに,そして知らず知らずのうちに,ヨーロッパ植民地主義勢力の水先案内人的な部分を含むようになっていった。実際,19世紀半ば以降のアフリカで最も精力的かつ大規模に布教活動を行った勢力のうち,カトリックを代表するのはフランスであり,プロテスタントを代表するのはイギリスであったが,このことは,きたるべきアフリカ分割の結果,この両国が最も広大な植民地を獲得した事実と符合していて,まことに興味深い。

ベルリン会議とアフリカの分割

19世紀がしだいに深まり,機械制大規模工業による資本主義がいっそう発展した結果,ヨーロッパ列強が帝国主義の段階に入ると,アフリカ分割の時代がはじまる。ヨーロッパ列強が帝国主義段階に入ったといわれる1870年代初めの時期についてみると,アフリカ大陸のうちでヨーロッパ列強の支配下に組みこまれていた地域は,沿岸部を中心に全体の10%程度にすぎなかった。たとえばイギリスは,西部でゴールド・コースト,シエラレオネ,ガンビア,ラゴス(ナイジェリアの現在の首都)を,南部でケープ植民地をもっていたにすぎず,フランスは,1830年にアルジェリアを占領したのちはセネガル,ガボン,ソマリア海岸などの一部をその手におさめていたにすぎなかった。ポルトガルはアンゴラ,モザンビークに進出していたが,それも植民地として確保していたというよりは通商地域として勢力下に組みこんでいたという程度であった。そのほか南部ではボーア人(オランダ系移民)がやや奥地に入ったところに,オレンジ自由国,トランスバール共和国を建設していたのが注目される程度であった。ところが,80年代にはいると,イギリス,フランス,ポルトガルの3国にベルギー,ドイツ,スペイン,イタリアも加わって,激しいアフリカ分割競争が開始された。

アフリカ分割競争を激化させるきっかけを生み出したのは,ベルギー国王レオポルド2世のコンゴ盆地に対する領土的野心であった。彼は,当時すでにアジアに広大な植民地を建設することによって莫大な経済的利益と社会的安定を確保していた隣国オランダに触発されて,アフリカの植民地化に乗り出したのであった。レオポルド2世は1870年代末にコンゴ国際協会を創設し,コンゴ盆地の植民地化を押し進めた。このとき大きな役割を果たしたのがスタンリーであり,彼は80年代初期までにコンゴ川下流地域に道路と40に及ぶ開発基地を建設し,さらにコンゴ各地の首長たちと合計約400に及ぶ保護条約を結んで,これらの地域をコンゴ国際協会の支配下に組みこんだ。レオポルド2世の積極的なコンゴ進出に驚いたポルトガルは,15世紀末以来の同国とコンゴ王国の関係を踏まえて,82年にコンゴ河口周辺地域に対する主権を宣言し,イギリスがこれを承認した。しかしイギリスと対抗関係にあるフランス,および英仏の対抗関係を利用しようとするドイツは,なかなかポルトガルの主張を支持せず,むしろ逆にアメリカがコンゴ国際協会の行動を奴隷制度廃絶のためのものと誤認して支持したのにならって,同協会のコンゴ河口北岸に対する主権を承認するにいたった。

同じころ,フランスはイタリア系フランス人ド・ブラザPierre Savorgnan de Brazza(1852-1905)をコンゴ川北方に派遣してトゥヨ(テケ)の大首長マココをはじめ多くの首長たちと保護条約を結び,のちのフランス領コンゴ,ガボンの礎石を築いた。こうしたフランスの行動は明らかにコンゴ国際協会の活動に刺激された結果起こされたものであった。ドイツが84年7月にイギリスを出し抜いてカメルーンの保護領化を宣言したのも,やはり植民地分割が競争的段階に入ったことのあらわれであった。こうして80年代前半のアフリカは,すでにヨーロッパ列強による植民地分割競争のまっただなかにあった。いたるところで領土的野心が渦巻き,利害の衝突が起こった。84年11月15日から85年2月24日まで実に100日余にわたってつづけられたベルリン会議は,こうした無秩序のアフリカ分割競争に一定のルールを課するとともに,既得の権益を相互に調整したうえで,これを国際的に承認することを目的として開催されたものであった。ビスマルクの主宰のもとにイギリス,ドイツ,オーストリア,ベルギー,デンマーク,スペイン,アメリカ,フランス,イタリア,オランダ,ポルトガル,ロシア,スウェーデン,オスマン帝国の計14ヵ国が参加して開かれたこのベルリン会議は,全7章,38条からなるベルリン協定を締結してその幕を閉じたが,同協定の主要部分は,コンゴ盆地の自由貿易(第1章)と中立化(第3章),コンゴ川の航行の自由(第4章)などを取り決めたいわゆる〈コンゴ盆地条約〉と,奴隷貿易の禁止に関する宣言(第2章),ニジェール川の航行の自由に関する協定(第5章),アフリカ大陸沿岸部での新規の領土併合に関するルール取決め(第6章)などからなっていた。このうち〈新規の領土併合に関するルール〉こそは,アフリカ分割の大原則をなすものであって,これ以後のアフリカの命運を大きく左右する結果につながったのであるが,それは具体的には,今後アフリカ大陸沿岸部で領土併合を行う場合,その国は,(1)ベルリン協定調印国にこれを通告し,利害の調整を行うこと,(2)併合地域に,ベルリン会議で合意した条件のもとで他国の既得の権益と通商・航行の自由を確実に守ることのできるような権力の実体を確立しなければならないこと,の2点からなっていた。

ベルリン会議を契機として,列強のアフリカ分割競争はいっそう白熱化していった。各国は争ってアフリカ各地に〈使節〉を派遣して現地首長と保護条約を締結し,植民地化を進めていった。そして利害が衝突すると,列強はそれを調整したうえで植民地境界線をあらためて引き直した。ベルリン会議中および直後のアフリカ分割は,その意味でたしかに〈紙上の分割〉的な面をもっていた。ところでベルリン会議は,コンゴ盆地を自由貿易地域とすることを確認したうえで,コンゴ国際協会のコンゴ盆地に対する支配権を承認した。ベルリン会議が終わった直後,コンゴ国際協会は改組されてコンゴ自由国となり,レオポルド2世はその国王を兼任することが宣せられた。しかしコンゴ自由国は事実上レオポルド2世の個人財産であった。

ベルリン会議の最中にもアフリカ分割が進行していたことは,前にもふれたとおりである。たとえばドイツがカール・ペータースをとおして首長たちと保護条約を結び,東アフリカの一部をその手におさめたのは,まさに84年11月から85年2月の時期であった。これよりさきドイツは,南西アフリカ(現,ナミビア)を保護領化していた。ベルリン会議以後,アフリカ分割はいっそう速度をはやめた。フランスは90年代にサハラ砂漠から西アフリカをへて赤道アフリカにいたる広大な地域を手にいれ,さらにインド洋岸に達する横断計画を進めようとした。他方,イギリスは西部で新たにナイジェリア,東部でウガンダ,ケニアを保護領化したが,90年代末期にはカイロから南下してケープ植民地にいたる線を確保しようとし,98年にスーダンのファショダでフランスの勢力と衝突した。これがファショダ事件である。また南部ではベルリン会議後,ベチュアナランド(現,ボツワナ),ニヤサランド(現,マラウィ)がイギリスによって保護領化され,さらにこの時代のイギリス帝国主義を代表する人物セシル・ローズの南アフリカ会社によって南・北ローデシア(南は現,ジンバブウェ,北はザンビア)もイギリスの支配下に組みこまれた。最も遅れて登場したイタリアは80年代末期にいたってソマリアの一部とエリトリアを手中におさめ,さらにエチオピアに触手をのばしたが,96年のアドワの戦でエチオピア軍に敗れ,野望を放棄した。ヨーロッパ列強によるアフリカ分割競争の終幕を告げたできごとは第2次ボーア戦争(1899-1902)であった。この戦争でイギリスは,金やダイヤモンドを豊富に産出するボーア人の二つの国,オレンジ自由国とトランスバール共和国を併合し,その後の南アフリカ連邦(現,南アフリカ共和国)の原形をつくったのであった。

植民地支配の方式

アフリカ分割が終わった段階でみると,最も広大な植民地をえたのはフランスであった。これに次ぐのはイギリスであったが,手に入れた植民地の質的な価値という点では,むしろフランスをしのいでいた。さらにドイツ,ベルギー,ポルトガルがこれにつづき,あとはイタリア,スペインの順であった。アフリカのなかで植民地化を免れたのは,アメリカから送還された解放奴隷たちが1847年に建国した西アフリカのリベリア共和国と,イタリアのたび重なる侵略を退けたエチオピアだけであった。これ以後,1910年に白人支配の国,南アフリカ連邦がイギリスの自治領として独立し,22年に君主国エジプトがこれまたイギリスから独立したのを除けば,アフリカは50年代に入るまで,独立とまったく無縁のままに半世紀を過ごさなければならなかった。

ところで,アフリカを分割したヨーロッパ列強の植民地支配の原理と政策はどのようなものであっただろうか。そもそもヨーロッパ列強がみずからの植民地主義を正当化するためには,それなりのもっともらしい論理が必要であった。たとえば適者生存の生物学的論理を応用した社会ダーウィニズムSocial Darwinismや白人優越主義の論理などが,必要に応じて唱えられた。さらにそこから発展して,〈未開野蕃〉で〈自己発展の能力に欠ける〉アフリカ人およびアフリカ社会を教化し,文明開化させることは先進的なヨーロッパ諸国の責務であるといった,一方的な使命感が生み出された。さらにアフリカの潜在的な富を開発することもまた,ヨーロッパ諸国の責務であるという論理が打ち出された。イギリス領ナイジェリアの植民地行政官として名声を高めたルガードの著《イギリス領熱帯アフリカにおける二重の委任》(1922)は,前述のようなヨーロッパ諸国の一方的な使命感を明確に主張した代表的な著作であった。そこでは,植民地保有国としてのイギリスは,その植民地人民を道徳的・物質的に向上発展させて自治段階に到達させること,および植民地の資源を開発して世界に役立てること,といった二重の責務をもっているという論理が展開されている。

もっとも,植民地支配を正当化する論理は同じでも,植民地支配の原理や政策は必ずしも一様ではなかった。たとえば,フランスやポルトガルが同化主義の原理をかかげていたのに対して,イギリスは植民地とのより緩やかな連合を形成することを基本的な原理としていた。したがってフランスやポルトガルの植民地のアフリカ人は,フランス文化やポルトガル文化に同化し,一定水準以上に〈文明開化〉することによって〈黒いフランス人〉や〈黒いポルトガル人〉として市民権を手に入れるか,さもなければ〈原住民〉として市民権をもたないままに非人間的生活を強いられるかの,いずれかであった。しかしフランスにせよポルトガルにせよ,原理としての同化主義はあくまでもたてまえとして掲げていたにすぎない。たとえばフランス領アフリカ全体で同化民として市民権を与えられたアフリカ人の数は,1940年までにわずか2000人にも満たなかったのであり,残余のアフリカ人は成年に達すると強制労働に従事させられたり,男子の場合は軍務につくことを義務づけられたりした。ポルトガル植民地でとられた政策も基本的には同じであった。イギリス領アフリカの場合は同化政策がとられなかったが,ある意味ではその分だけリベラルであったともいえる。なぜなら,植民地権力に公然と反抗しないかぎり,そして植民地経営の大きな妨げにならないかぎり,将来の自治へ向けてのアフリカ人の政治活動が容認されたからである。もっとも,ヨーロッパ人移民がごく少数しか入っていかなかった西アフリカでは,アフリカ人の政治活動に対する制約は比較的少なかったが,ヨーロッパ人移民の多かった東部(とくにケニア)や南部(とくに南ローデシア)では,それら移民の利益を保護する必要性がからんで,西アフリカの場合よりはアフリカ人の政治活動に対する寛容度は低かったばかりでなく,人種差別的な政策も導入された。しかし人種差別制度といえば,17世紀半ばにボーア人が入植して以来しだいに強化されてきた南アフリカ連邦のそれに,指を屈せざるをえない。それが第2次世界大戦後になっていっそう強化され,アパルトヘイトと呼ばれる,より徹底した人種差別・隔離制度へと発展したことはよく知られている。ベルギーの場合も,その植民地統治の基本原理としては同化主義を唱えていたが,実際の政策は父権主義に傾斜し,同化主義はまったく空洞化したままであった。

ヨーロッパ列強の植民地統治の仕方を別の側面からみると,イギリスに代表される間接統治方式とフランスに代表される直接統治方式が浮かび上がってくる。これは部族の首長層に代表される伝統的支配層にどの程度の権限を許容しながら植民地権力機構に組みこむかに関係している。間接統治は,伝統的支配層をむしろ温存してこれに比較的大きな権限を与え,植民地権力の手先として確保する方式であるのに対して,直接統治は,これら伝統的支配層の権限を極小化することになる。しかし現実には,フランスもしばしば間接統治と大差ない方法で伝統的支配層を利用したのであった。

ところで支配の原理や政策がどのように異なっていようと,ヨーロッパ列強はアフリカを文化的に否定し,政治的に抑圧し,経済的に搾取したという点ではまっく同じであった。また植民地化そのものや,初期の段階における植民地支配が,直接ヨーロッパ列強の政府によってではなく,特許会社によって行われた場合も少なくなかった。王立ニジェール会社,帝国イギリス東アフリカ会社,イギリス南アフリカ会社,ドイツ植民会社などはその代表的なものである。植民地支配はいうまでもなく非人道的なものであったが,そのうちでもとりわけ悪質であったのは,コンゴ自由国におけるレオポルド2世の統治であった。レオポルド2世の事実上の私有財産としてのコンゴ自由国は1885年から1908年まで20余年しか続かず,その後はベルギー政府の手に移管されてベルギー領コンゴとなるのであるが,そのわずか20余年の間にコンゴ自由国は〈奴隷貿易がそれまでの1世紀全体を通じて殺したよりも,さらに多くのアフリカ人を殺した〉(B. デビッドソン《アフリカの目覚め》1955)といわれるほどの暴政のもとにおかれ,住民は辛酸をなめつくしたのであった。コンゴ自由国の開発は鉄道建設や土地収用政策をもってはじめられた。アフリカ人のものであるにもかかわらず,〈無主地〉として一方的に収用されたこれらの土地は,開発のためにいくつかの特許会社に再配分された。また鉄道建設はまことに難事業であって,コンゴばかりでなく西アフリカや遠く中国からさえ動員された労働者は過酷な取扱いを受けた。しかしレオポルド2世の苛斂誅求ぶりが典型的に示されたのは,ゴムと象牙の採集のために導入された強制労働政策で,割当量を採集できなかった者は手を切り落とすといった残虐な処罰すら課せられた。こうした苛斂誅求ぶりに対しては,さすがに国際世論も黙ってはおらず,イギリスをはじめ欧米諸国政府はこれをベルリン協定違反として激しく非難し,また民間レベルでもイギリスにコンゴ改革協会が組織され,同協会の指導者E.D.モレル(1873-1924)がその著《赤いゴム》でレオポルド2世の犯罪的な暴政をきびしく告発したのをはじめ,多方面から批判の声があがった。1908年にいたってコンゴ自由国がベルギー政府の手に移管されたのは,こうした批判にレオポルド2世が抗しかねたことにもよるのである。コンゴ自由国は植民地を全面的に収奪しようとした極端な事例ではあったが,これが例外というわけではなく,程度の差こそあれ植民地支配とはこうしたものであった。

抵抗運動からナショナリズム運動へ

こうした植民地主義の侵略を,アフリカ人が無抵抗のままに受け入れたかといえば,むろんそうではない。初期のうちからさまざまな地域でさまざまな抵抗運動が起こった。たとえば,アルジェリアのアブド・アルカーディルの反仏闘争(1832-47),スーダンにおけるマフディー派の反英闘争(1881-98),西アフリカにおけるサモリ・トゥーレの反仏闘争(1882-98),イギリス領ソマリアにおけるサイイド・ムハンマドの反乱(1899-1920),ドイツ領東アフリカ(タンガニーカ)におけるマジ・マジの反乱(1905-07)などは,そうした抵抗運動の代表的なものである。植民地主義に対するこれらの初期的抵抗運動を源流として,両大戦間期に入ると自治や独立をめざす本格的なナショナリズム運動の萌芽がみられるようになった。アフリカのナショナリズム運動はまず知識人層を中心に形成され,しだいに民衆をその戦列のなかに組みこんでいくようになるが,両大戦間期に登場したナショナリズム組織としては,たとえばイギリス領西アフリカ民族会議,ナイジェリア民族民主党,ゴールド・コースト青年会議などのように闘争の姿勢の弱いものから,青年キクユ協会,キクユ中央協会,北アフリカの星,アルジェリア人民党などのように,植民地主義に対して強い抵抗の姿勢を示すものまで,さまざまであった。前者の場合は,この時期の帝国主義,植民地主義と萌芽期のナショナリズム運動の力関係が帝国主義,植民地主義に有利に傾いていたことからして,抵抗の姿勢が弱くなるのはやむをえなかったし,後者の場合は,白人移民による土地の収奪などがあったために,やむにやまれず戦闘的になったのであった。また南アフリカでは,白人移民の人種主義的支配体制のもとにあって,はやくも第1次世界大戦に先立つ1912年にアフリカ人民族会議(ANC)が創設され,主として人種差別撤廃をめざす運動を開始していた。しかし全体としては,両大戦間期のアフリカにおけるナショナリズム運動は,アルジェリアなど若干の例外を除けば,イギリス領でさかんにみられ,フランス領,ポルトガル領,ベルギー領などではあまり盛り上がらなかった。それはイギリス領を除いた各植民地で,同化主義的支配体制や父権主義的支配体制の締めつけが強かったこととも関係がある。アフリカのナショナリズム運動が,いずれの国の植民地であるかにかかわりなく全大陸的規模で高揚し,独立をめざして本格的に植民地主義と対決するようになるのは,第2次世界大戦後であった。

ナショナリズム運動とならんで,アフリカの解放に大きな役割を果たしたものにパン・アフリカニズム運動がある。19世紀末期のアメリカ合衆国および西インド諸島のアフリカ系人のあいだに生まれたパン・アフリカニズム志向は,1900年にシルベスター・ウィリアムズによってロンドンで開かれたパン・アフリカ会議を機にはっきりした一個の運動へと発展した。このパン・アフリカニズム運動はその後アメリカの黒人運動家デュボイスを指導者として両大戦間期前半に欧米各都市を舞台に,1919年,21年,23年,27年と計4回のパン・アフリカ会議を開催し,欧米世界のアフリカ系人,およびアフリカ人の解放のために力を尽くした。この運動は30年代に入って一時沈滞するが,45年にマンチェスターで開かれたパン・アフリカ会議を契機にエンクルマらのアフリカ人ナショナリストにひきつがれて,〈アフリカの解放と統一〉をめざす運動へと発展し,各植民地の独立運動相互間の連帯強化に大きく貢献した。

独立の時代

第2次世界大戦は,すでに傾きつつあったヨーロッパ列強の植民地体制をいっそう弱化させた。その結果1940年代後半にはアジアの植民地に独立の時代が訪れたが,その波及効果がアフリカに及んだのは50年代後半になってからであった。独立の時代が訪れるまで,アフリカの独立国はエジプト,エチオピア,リベリア,南アフリカ連邦(現,共和国)の4ヵ国にすぎなかった。しかし独立の時代が到来して以降,現在(1997年10月)までに50の独立国が誕生し,アフリカの独立国は総計54(サハラ・アラブ民主共和国を含む)となった。このうち17ヵ国は〈アフリカの年〉と呼ばれた1960年に独立を達成している。なお第2次世界大戦後に独立したアフリカ50ヵ国のうち旧フランス領は21ヵ国,旧イギリス領は16ヵ国,旧ポルトガル領は5ヵ国,旧ベルギー領は3ヵ国,旧スペイン領は2ヵ国,旧イタリア領は1ヵ国である(ただしカメルーンは旧フランス領,ソマリアは旧イギリス領として数えてある)。これらの諸国はその大部分が平和裡に交渉によって独立を達成した。しかし,なかには旧フランス領アルジェリアや旧ポルトガル領アンゴラ,モザンビーク,ギニア・ビサウ,旧イギリス領南ローデシア(現,ジンバブウェ)のように,植民地主義や少数白人政権を,解放勢力が武装闘争によって打ち破った結果独立を達成した国もあった。国際連合の直轄地域として位置づけられながら南アフリカの不法支配のもとにおかれていたナミビア(旧,南西アフリカ)は武力解放闘争のすえ1990年に独立し,エリトリアも93年にエチオピアから独立を勝ちとった。南アフリカでは1991年にアパルトヘイトが全廃され,94年には初のアフリカ人政権が誕生した。

→西サハラ

国家建設

これらの新興アフリカ諸国は,一様に〈近代的民族(および国民)国家の建設〉(いわゆる国家建設)を避けることのできない課題として担っている。それというのも,アフリカ各地域は部族国家の段階でヨーロッパ列強の進出にさらされ,19世紀末期から20世紀初期の植民地分割の時期にヨーロッパ列強の勢力争いのなかで,きわめて不自然な形で細分化され,植民地として再編成されたからであり,またこうした歴史的背景のなかで近代的な民族への発展を植民地主義によって阻まれたまま第2次世界大戦後の独立の時代を迎え,植民地主義がつくりあげた不自然な国境線をそのまま引き継いで独立せざるをえなかったからである。要するにアフリカの独立は,民族自決という近代的原理に支えられて実現したのであるが,独立したのは〈人工的につくられた植民地〉であって,既成の近代的民族ではなかった。したがって民族形成ないし国民的統合は,独立後のアフリカ諸国に共通する緊急の課題となった。〈われわれの目的は,植民地主義者が全大陸を分割してつくったぶざまな加工品から真のネーションを創りだすことである〉というザンビア共和国大統領カウンダの言葉は,このことを的確に物語っている。カウンダのいうネーションとは,むろん国民的に統合された近代的民族国家のことである。しかしひと言に国家建設といっても,それは容易には達成されない。根強い部族対立や地域的割拠主義があって国民的統合を阻害したり,分裂要因として作用したりしているからである。大小250以上の部族を擁する西アフリカのナイジェリアは,そうした分裂要因に悩まされてきた国の典型である。1967年7月から70年1月にかけて起こった内戦(ビアフラ戦争)は,北部(最大の部族であるハウサ族,フラニ族の居住地域)優位の政治に対する東部のイボ族の不満が高まり,東部がビアフラ共和国として分離独立を宣言したことに起因するものであったし,より古くは国連軍派遣という事態にまで発展した第1次コンゴ動乱(1960年7月~63年1月)も,部族対立,地域対立がからんだ内部紛争であった。90年代にいっそう激化しているルワンダやブルンジのツチとフツの根強い対立や,スーダン,コンゴ,ソマリアなどの内戦も,分裂要因の具体的事例としてあげることができる。これほど顕著でないまでも,アフリカ諸国はほとんど例外なく,さまざまの分裂要因を抱えながら,国家建設への苦難の道を歩んでいるのである。

もっとも国家建設の課題は,単に国民的統合を推進するだけでは達成されない。それとならんで政治的側面での実効性の強い民主的政治体制の確立,経済的側面での植民地的モノカルチャー構造からの脱却,多様化された自立的経済構造の確立,農業開発と並行した工業化の推進,社会的側面における閉鎖性の打破,流動性の増大など,さまざまな目標を同時に追求し,実現しなければならない。これを近代化という言葉で表現することもできる。しかしアフリカ諸国の推進しつつある近代化は,ヨーロッパ近代の後追いではなくて,植民地時代にヨーロッパによって否定された〈アフリカ文化〉の再主張を伴う独自の近代化である。あるいはアフリカ的ルネサンスとしての近代化といってもよい。〈アフリカの個性〉や〈ネグリチュード〉といった概念が盛んに用いられ,また〈アフリカ的社会主義〉のイデオロギーが多くの国で標榜されたのも,そうした現代アフリカの歴史的状況をはっきりと物語るものである。

全大陸的規模でみても,多発する民族紛争,国際紛争と大国を含めた外部諸国のそれへの介入,パクス・アフリカーナを維持するべきアフリカ統一機構(OAU)の内部対立と能力の低下,はたまた深刻化する難民問題など,現代アフリカが当面している苦難は大きいが,90年代以降のアフリカ諸国における民主化の雪崩現象が新しい未来を切り拓く可能性もないわけではない。なお,2002年7月アフリカ統一機構は〈アフリカ連合African Union(AU)〉に改組され,ヨーロッパ連合型の機構をめざしている。

→アフリカ探検 →アフリカ文学

執筆者:小田 英郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アフリカ」の意味・わかりやすい解説

アフリカ

あふりか

Africa

総論

アフリカ大陸は面積約3031万3000平方キロメートル(地球の陸地の約22.3%)、ユーラシア大陸および(南北)アメリカ大陸に次ぐ広大な大陸で、北緯37度付近から南緯35度付近に至る南北の長さはおよそ8000キロメートル、東経51度付近から西経17度付近に至る東西の幅はおよそ7400キロメートルに及んでいる。アフリカ大陸の地理的な特徴としては、全体的に海岸近くまで台地状をなしていること、東へ行くにしたがって平均高度が高くなるという東高西低の地形をなしていること、などがあげられる。そのほか、自然環境として、赤道付近の熱帯気候を中心に、中緯度の乾燥気候、高緯度の地中海性気候と、南北対称の気候区をもっていること、西部のギニア湾沿岸地方や中部のコンゴ川(ザイール川)流域は高温多湿な熱帯雨林に覆われていること、東部にはサバナが、北部にはリビア砂漠、サハラ砂漠が、南部にはナミブ砂漠、カラハリ砂漠が、それぞれ広がっていることが特徴である。

アフリカはまた、金、ダイヤモンド、クロム、マンガン、ウラン、燐(りん)鉱石、ボーキサイト、銅などの地下資源を豊富にもっているが、これらはいずれも偏在している。石油の生産もエジプト、リビア、アルジェリア、ナイジェリア、ガボン、カメルーン、アンゴラなど少数の国に限られている。この点は農産物についても同様であり、ココア、コーヒー、ラッカセイ、パーム油、原木などの主要産品はいずれも偏在している。

1996年時点のアフリカの人口は約7億3900万人であるが、北部はアラブ系、ベルベル系(およびそれらの混血)の住民が大部分を占め、サハラ以南のブラック・アフリカにはネグロイド型の黒人やピグミー型、コイサン型の諸民族が分布している。これらのアフリカ諸民族はおよそ900の部族に分かれ、また彼らの使用する言語は約800種類もある。しかし植民地時代以降は、独立期を経た今日でも、北のアラビア語圏を除けば、英語、フランス語、ポルトガル語など旧宗主国のことばが公用語となっていることが多い。もっとも、タンザニアのスワヒリ語、ソマリアのソマリ語のように現地語、民族語が公用語になっている事例もあるし、アパルトヘイト廃止後の南アフリカ共和国のように従来の英語、アフリカーンス語と並んでズールー語、コサ語など9種類の民族語を公用語とした事例もある。ブラック・アフリカは15世紀末からヨーロッパ列強の進出にさらされ、16世紀から4世紀間にわたって大西洋奴隷貿易の犠牲にされたのち、19世紀末期から20世紀初期にかけて分割、植民地化され、第二次世界大戦後の植民地体制の崩壊によって北アフリカとともに独立の時代を迎えた。

[小田英郎]

自然

地質

アフリカ大陸は、ゴンドワナ古大陸の中核をなす大陸である。本大陸には、約15億年以上の地質時代を通じて造山運動の影響を受けてこなかった四つの安定陸塊stable landmass(英語)、Kraton(ドイツ語)、craton(フランス語)が存在する。一つは、西アフリカの中・西部からサハラ砂漠の西部一帯に広がる広大なモーリタニア・マリ安定陸塊、これに匹敵する大きさでコンゴ盆地からアンゴラにかけて広がるコンゴ・アンゴラ安定陸塊、この東方にザンビア・タンザニア安定陸塊、そして南東方にトランスバール・ジンバブエ安定陸塊がある。後者二つの安定陸塊は、前者二つの約半分ほどの大きさである。これらの安定陸塊の間を埋める部分は、過去12億年間に造山運動の作用を受けてきた岩石からできている。

アフリカ大陸を構成する地質は、主として変成岩類と花崗(かこう)岩類を中心とする基盤岩類である。変成岩については、ミグマタイトのような変成の程度が強いものから、片麻(へんま)岩、さらに変成度が比較的弱く、変成前の堆積(たいせき)岩の堆積構造を反映した各種の片岩までさまざまである。また花崗岩類は、変成作用にも関係し、基盤岩類の一部分を構成する。これら基盤岩類からなる大陸の周辺部や内陸の凹地部に、古生界や中生界さらに新生界の堆積岩、火山岩が分布する。とくにアフリカ大陸北西部のアトラス山脈や南西端の高度の低い山地列は、古生代以降の褶曲(しゅうきょく)作用を受けた地域である。

[堀 信行]

地形

起伏の高低からみて、大陸は大まかに高いアフリカと低いアフリカの二つに分けられる。高いアフリカは紅海の西側からエチオピア高原、東アフリカの大地溝帯、南部アフリカへと続く地域である。一方、低いアフリカは、サハラ砂漠、西アフリカ、中央アフリカ一帯の地域である。大陸全体としての平均高度は標高700メートルほどで、横断面の形状が台形のようになった高原性の大陸である。高原面はおもに第三紀以降の侵食平坦(へいたん)面からなり、大陸特有の緩く波状の起伏をもった地形となっている。高原または台地状の地形が海岸近くまで迫り、海岸平野の発達は悪い。海岸線の出入りはほとんどなく著しく単調である。

高原性の比較的平坦な地形とはいえ、大陸の地表面の起伏とその平面的な形状に注目すると、アフリカ大陸は長軸が数百キロメートルから1000キロメートルを超えるいくつもの盆状地形の集合から成り立っていることが認められる。そのおもな盆状低地は、大陸の西部から東部、さらに南部に向けて次のようになっている。西アフリカではマリ低地、カメルーン北端のチャド湖、南スーダンの白ナイル流域の大湿地帯のスッドから青ナイルと合流する下流域、コンゴ盆地、ビクトリア湖およびキョガ湖、カラハリ低地などである。アフリカ大陸の大河であるナイル川、ニジェール川、コンゴ川、ザンベジ川、リンポポ川、オレンジ川等の諸河川は、盆状地形を反映して、盆地底に収斂(しゅうれん)するような樹枝状の水系網を呈しながら排水されている。大盆地とその周辺の高原面の形状や相互の分布状態は、大規模な曲降down warpingによって盆状低地を形成し、曲隆up warpingによって盆地外縁部の高まりを形成するような地殻変動が継続してきたことを反映したものである。

大陸の東部の大地溝帯グレート・リフト・バレーGreat Rift Valleyは安定大陸にあって活断層が存在し、現在でも、火山噴火が起きている活発な地殻変動で特徴づけられる特異な存在である。グレート・リフト・バレーが形成されている場所は、アフリカ大陸にあって曲隆部に相当しており、結果として活発な地殻変動が起きる場所になっている。大地溝帯を形成する断層地形は、おもに正断層からなる階段状の地形が、長大な地溝をつくっている。地溝底には火山が噴火し、溶岩台地や各種の火山地形が、大小、高低それぞれに組み合わされ、変化に富んでいる。地溝底には、タンガニーカ、マラウイ(ニアサ)、ナクル、ナイバシャ、マガディなどの大小あるいは長短さまざまな形状の湖が分布する。

またアフリカ三山とよばれる5000メートルを超える高山、ルウェンゾリ山(5109メートル)、キリマンジャロ山(5895メートル)、ケニア山(5199メートル)には、赤道地域にもかかわらず山頂部に氷河が存在する。これらのうちルウェンゾリ山は、断層運動によって傾動地塊となった高山で、第四紀の火山体のキリマンジャロ山、第三紀の火山体ケニア山とは、山地形成の成因が異なる。

東アフリカの湖をはじめ前述の凹地を中心に分布するアフリカ各地の湖沼群は、第四紀の気候変化を通じて水位面が上がったり下がったりしてきたことが知られている。この結果、珪藻(けいそう)土を伴う段丘堆積物からなる湖岸段丘が形成されている。段丘堆積物中には、人類の考古遺物が含まれ、古環境や古気候の復元の手掛りとなっている。また高山の氷河も氷期には拡大するなど、氷河の消長が指摘されている。ケニア山などでは、氷期に拡大した氷舌端が三千数百メートルまで下がり、U字谷を形成した。現在はこれらのU字谷の末端に下流側から谷頭(こくとう)侵食でV字谷が食い込んでいる。こうした湖沼面の水位変化や氷河の消長、さらに砂漠地域の堆積物の移動から、氷期には、アフリカ大陸全体が非常に乾燥した状態にあったことがわかってきた。

アフリカ大陸の地形は、前述の基盤岩類が長い地質時代をかけて強度の風化作用を受け、その結果深さ数十メートルから100メートルを大幅に超える深層風化を呈する。一般に高温多湿な熱帯雨林地域では、凸型斜面の集合からなる丘陵が卓越し、赤色の厚い風化層の上層部には、酸化第二鉄や酸化アルミニウムの鉄・アルミ分が豆状の粒子となって集積して、いわゆるラテライト(紅土)になっているが、未固結ないし半固結部分が多くなっている。水系網は一般に樹枝状であるが、支流は丸く湾曲した平面形を示す。さらにサバナ地域では風化層が薄くなり、球状風化による核岩が累積したトアTorとよばれる露岩地形や、島状丘の裾野(すその)には布状侵食などによりペディメントという緩斜面が発達した地形となる。乾燥地域には完全な露岩地形とともに、砂質の堆積物が各種の砂丘地形をつくる。砂漠地域の周辺部では、現在の植生で覆われて固定された古砂丘がある。サバナ地域や熱帯雨林地域の縁辺部では、強度の風化を受けた風化層上部に集積した鉄やアルミ成分が固い皮殻を形成し、典型的なラテライトとなっている。斜面頂部あたりに存在するラテライトの周縁部は板状に固結しており、これが斜面の侵食過程において造崖層(ぞうがいそう)となり、メサまたはビュート状の地形やケスタ状の地形となる。サバナの環境下では斜面の崩壊現象により、凹型斜面が多くなる。また熱帯雨林下の凸型斜面上の表層堆積物は一般に数メートルに達する細粒物質からなるが、最下部に礫層(れきそう)を伴い、しかもその堆積時の斜面形が凹型斜面に近く、現在の地表面の斜面形と不協和になっている。このほかに熱帯雨林中に残存する露岩のドーム地形もある。以上のような諸事実の研究から、植被で固定された古砂丘は氷期の砂漠の拡大期のものであること、熱帯雨林中の基盤岩の風化層上部の固化したラテライトや斜面堆積物中の礫層および露岩地形は、多湿で植被の密な熱帯雨林の環境下では形成されず、植被が疎(まばら)なサバナになったことを教えている。少なくとも最終氷期のおよそ2万年前は、熱帯雨林がほとんど消滅したとする意外な事実が明らかにされつつある。

[堀 信行]

気候

アフリカ大陸のほぼ中央部を赤道が横断し、北緯35度から南緯35度の緯度域にあるために、大陸全体がほぼ熱帯ないし亜熱帯地域に属する。温帯地域はわずかに地中海沿岸と大陸南端部のみである。したがって、日本の気候のように移動性の低・高気圧や前線の通過などに支配されず、熱帯特有の大気循環による気候が特徴である。なおアフリカ大陸は全体として台地状の地形を呈している。たとえば標高約1600メートルのケニアの首都ナイロビのように、植民地時代に白人たちの居住に快適な高原地域が広く求められた。なお、エチオピア高原からドラケンスベルク山脈(ドラケンスバーグ山脈ともいう)まで南北に走る高地を境に、アフリカ大陸の気候は東西で大気循環および降水量の分布に顕著な差異がある。

[堀 信行]

季節変化する雨域と風系とその地域性

(1)ITCZとそれに伴う風系

自然環境の地域特性を生み出すおもなものは、気候条件である。とくにアフリカ大陸の場合は、南北すなわち緯度方向の降水量の増減を主体とする乾湿の季節変化およびその地域変化が顕著である。これらの諸変化は、熱帯内収束帯(Intertropical Convergence Zone、以下略してITCZ)を軸とする気候システムと深くかかわっている。

アフリカ大陸の降水域の範囲と降水量の地域変化と季節変化を考えるとき、大気中へ蒸発によって供給される水蒸気量の多少とそれを運ぶ風系とその影響域に注目することが大切である。水蒸気のおもな供給地域は、海域である。水蒸気を内陸側へ運び込むのは風である。温度差が大きい大気がぶつかり合えば、両大気の界面(境界面)で温度差を解消すべく大気の擾乱(じょうらん)が起き、そこで陸域に運び込まれた水蒸気が降雨となって地表を潤すことになる。以上のような図式が、大気大循環として地球上で大規模に展開されている。

太陽は、北回帰線から南回帰線の緯度域の間を季節の推移とともに移動する。これによって低緯度の熱帯域内で位置の季節変化はあるものの、大気が熱せられて上昇気流が卓越する地域ができる。この上昇気流の生じる低圧部に向かって、吹き込んでくる大気の流れがある。すなわち北半球側からの北東貿易風と南半球側から吹き込む南東貿易風である。両貿易風の風が収斂(しゅうれん)するところを熱帯内収束帯(ITCZ)という。

アフリカ大陸の気圧配置と風系について1月と7月を比較してみると、まず1月は北半球では、大西洋の北緯30度から40度付近に中心がある亜熱帯高気圧が東へ伸びて北アフリカを覆い、その北東に位置するアジア大陸側の高気圧とアラビア半島付近で対している。この亜熱帯高気圧からハルマッタンとよばれる高温乾燥の北東風が砂塵(さじん)を伴って赤道側へ吹く。この風もサハラ砂漠の東部では北風となる。また地中海側へ吹く熱風はシロッコとよばれる。一方、南半球では、大陸の南端に近い南緯30度付近の、大西洋側とインド洋側に亜熱帯高気圧が存在する。全体としては南東貿易風であるが、西岸沿いには南西風となっている。

以上の南北両半球の高気圧に挟まれて赤道低圧帯が存在する。とくに1月は、西アフリカの北緯7度付近で、高温乾燥の北東風とギニア湾からのやや低温で湿潤な南西風とが接し、ITCZが顕著である。東アフリカ側は北東風が卓越し、南アフリカ東岸の東風との間の収束帯は不明瞭(ふめいりょう)である。次に7月についてみると、赤道低圧帯の中心は北緯20度付近まで北上し、アフリカ大陸を東西に横断している。これに伴い、ギニア湾からの南西風は内陸深く吹き込み、スーダンのハルトゥームあたりにまで達する。

ハルマッタンについて説明すると、アフリカ大陸では、内陸に広がるサハラ砂漠から吹き出す北東風があり、この地方風は、西アフリカのファンティをはじめとする地方語haramataに由来し、ハルマッタンHarmattanとよばれている。この風は、おもに12月から2月の乾期に吹く風で、サハラ周辺の砂塵を巻き上げ、この風が吹くと頭痛など病になりやすいといって現地の人々に好まれていない。ハルマッタンも本質的には貿易風にほかならない。ただこの風は、内陸の乾いた大地から吹いてくるために、大変乾燥している。

(2)ITCZと雨域の季節変化

アフリカ大陸の降水分布は全体的に帯状分布が顕著である。とくに年降水量が50ミリメートル以下のことが多いサハラ砂漠の南側は帯状性が著しい。年降水量が多いのは、ニジェール川三角州から西カメルーンの高地で、3000ミリメートルから4000ミリメートルに達する。西アフリカのギニア・ビサウやシエラレオネからギニア湾岸地域およびコンゴ盆地にかけては、断続的に年降水量が1600ミリメートル以上の地域が分布する。しかし東アフリカでは年降水量は著しく減少する。降水分布を1月と7月についてみると、1月は、アトラス山脈の北斜面と南半球側に集中している。とくにマラウイ湖周辺高地の300ミリメートル以上の値をピークに、東西に多雨域が広がっている。7月は、北上した熱帯内収束帯の南側の北緯15度と赤道付近の範囲で、東西方向に帯状性の明瞭な雨域が広がっている。ただしエチオピア東部からソマリアとケニア北部にかけては少雨域となっている。

なお、マダガスカル島では地形性の降水が顕著で、1月に北西風が島の北西斜面にぶつかり、風上側が多雨域となる。しかし7月には南東風に転じ、島の東側斜面が多雨域となり、風下側の西側斜面は乾燥する。

またアフリカの気候に大きな影響を与えているものの一つに、海水条件とくに表面海水温度がある。寒流と湧昇(ゆうしょう)流のある沿岸部でその影響が著しい。たとえば、大陸の西岸部では北からカナリア寒流、南からベンゲラ寒流が流れ、湧昇流もあるため表面海水温度は低く、20℃ほどになっている。西アフリカのギニア湾側ではその影響も少ないが、ガーナのアクラ近海では7月から9月にかけて湧昇流の影響が現れ、他の月の表面海水温度より10℃余り低下する。このため霧が多発し、沿岸部に乾燥した気候をもたらしている。インド洋側ではソマリアの近海に湧昇流があり、同様の現象が沿岸地域で起きている。

サハラ砂漠の南側で降水が期待できるのは、夏期だけである。降水による水資源の分布の季節的、地理的偏在が、この地域の著しい特徴であり、干魃(かんばつ)にみまわれやすい。ITCZと降水域の季節変化と地域変化が典型的にみられる西アフリカをみてみると、ITCZの南側はつねに降水域であり、北側はまったく無降水域となっている。

この理由は、サハラ砂漠から吹き出す大気とギニア湾側から吹き込む大気との性格の違いにある。サハラ砂漠から吹き出す乾いた熱風は、ギニア湾で蒸発した水蒸気をたっぷり含んだ暖かい風と、内陸でぶつかる。このとき、乾燥して相対的に高温のサハラ側からの大気が、ギニア湾側から吹き込んだ大気の上に乗り上げることになる。その結果、両大気が接触する界面(境界面)で激しい大気の擾乱が生じ、積雲、積乱雲が発生する。これらの雲は、すべてギニア湾側から吹き込んだ大気側で発生するので、結果的にITCZの南側ということになる。

ITCZは、文字どおり大気の収束するところであるから、サハラ砂漠側とギニア湾側の二方向から吹き込んできた大気とがぶつかり、サハラ砂漠側の大気が上方へ発散していくので低圧部となる。もし吹き込んできた両大気塊の気温と風速が、同程度の値でぶつかれば、ITCZでの両大気の界面は垂直方向、すなわち上方へまっすぐ立った状態で発散することになる。しかし、いまみてきたように両大気の接触界面は南側へ大きく傾いた状態になっている。

雨を待つサヘル地域(アラビア語で岸辺の意で、ステップ地帯)の牧畜民や農耕民にとって、関心事はただ一つ「今年は例年どおりの時季に、期待どおりの降雨があるのだろうか」ということである。住民の立場から、ITCZの構造に関心をもつとすれば、次の一点であろう。すなわち、ITCZの南側で降雨が期待できるということならば、サヘル地域の北側にITCZが位置しなければならない。そのためには、ギニア湾側から吹き込んだ大気が、より内陸まで入り込まねばならない。いいかえれば、サハラ砂漠からの熱風の下側へギニア湾側からの大気が潜り込み、より北の内陸側へ達することである。このためには、ギニア湾側から勢いよく内陸側へ流入した大気の温度とサハラ砂漠側から吹き出す大気の温度との差があるほど、ITCZの位置は北上することになろう。

ここで一つのジレンマが生じる。ギニア湾側から吹き込む大気中の水蒸気が多ければ、多くの降雨が期待できる。水蒸気量は、ギニア湾の表面海水温度が高いほど多いであろう。ところがギニア湾の海水温度が高ければ、その上を通過する大気も暖められて気温も上昇する。大気中の水蒸気量は増加しても、サハラ砂漠からの大気の温度との温度差が小さくなれば、風速の問題もあるが、より内陸まで吹き込めない。その結果、ITCZの位置は、サヘル地域の南側にとどまる。しかも、こうした状態では、両大気の接触界面であるITCZの傾きはより高角度となる。そうなるとITCZの南に広がる降水域の幅が狭くなってしまう。

かくして、サヘル地域に雨が期待できるのは、ギニア湾の海水温度がかなり鍵(かぎ)を握っていることになる。ギニア湾の海水温度が高すぎればITCZの位置はサヘル地域の北側まで北上できない。一方、ギニア湾の海水温度が低すぎれば、多くの蒸発量が期待できず、少雨となる。サヘル地域に降水があるためには、サハラ砂漠からの大気の温度と相対的な関係ながら、ギニア湾が適度な海水温度を保って、ギニア湾側からサハラ砂漠の南縁地域まで湿った大気が吹き込んだとき、サヘル地域の住民にとっては、まさに慈雨となるのである。

(3)植被の地域性

アフリカ大陸の気候の地域差は、高山地域を除いては温度条件よりも降水量の多少による乾湿の差によって明瞭に現れ、熱帯雨林気候、熱帯サバナ気候、ステップ気候、砂漠気候などの気候帯に分類される。熱帯雨林地域は、コンゴ盆地を中心とするアフリカ中央部から西アフリカのギニア湾岸沿いに分布する。ここでは乾期が認められず、年降水量が1500~2000ミリメートル、少なくとも1000ミリメートルは超える。湧昇流の出現があるガーナ、トーゴ、ベナンでは乾燥して雨林がとぎれる。熱帯雨林は火入れや伐採などにより多次林化し、純林は少なくなった。林内は枝根の張った高さ40~50メートルに達する超高木をはじめ、丸みのある樹冠をもった木々が成長し、入光量の少ない林床部は比較的すいている。次に、乾期が明瞭で年降水量が400~1500ミリメートルの範囲では、熱帯サバナ地域となる。乾期が長くて乾燥度が強いほど樹木の比率が少なく草原が卓越し、草本の高さも低くなる。樹木もとげをもつものが多くなる。

なおアフリカ大陸の30%以上を占めるサバナ景観の成因は、気候条件のみからは説明できない。たとえば農牧業に伴う火入れと伐採を伴う長い歴史は無視できない。サバナ景観は、気候と植生、人為作用と植生、植被と土壌侵食など、人間の営みと、気候、生物、土地からなる自然との動的な平衡関係によって成立する象徴的な事例として注目される。サバナより乾期が長くなり、乾燥度も強くなると、ステップ、さらに砂漠へと移行する。サハラ砂漠周辺地域ではステップ帯のことをサヘル地域ともいう。地中海沿岸地域は、冬の降水量と夏の月降水量が数ミリメートルという乾燥のため、オリーブやコルクガシなどの硬葉樹とその他の灌木(かんぼく)林からなる。アフリカ最南端部にも同様の気候景観が分布する。

これまで述べたような風系と雨域の季節変化とそれに伴う地域変化は、地表面にも影響を与えている。地表面の乾湿条件は、地表面の景観とくに植生景観を大きく変える。ここでいう植生は自然植生を前提としているが、さらに推し進めていえば、人間が雨期の到来とともに播種(はしゅ)をして育てる農作物も、地表面の乾湿に影響された人為的な植生として考えることができる。

中央アフリカから西アフリカにかけてITCZの南側の雨量分布で顕著なことは、低緯度になるほど雨量が多くなる傾向を示すことである。それに対応して植被の状態も密となり、植生の高さも高くなる。つまり、草本主体の植生から徐々に木本が加わり、木本主体へと移行する。

このほかに植生の垂直的変化もキリマンジャロ山やケニア山などの高山やエチオピア高原、あるいはサハラ砂漠の縁辺部でスーダンの西端、チャドの国境に近い位置にそびえる高山ジャベル・マラ(3088メートルの火山)などの高地で顕著である。しかし、これらの高地では、いずれも長い環境変遷を通じて、一つの避難所的な空間として機能し、人間の居住空間としても利用されてきたために人為的な影響も大きく、植被の状態が大きく変わり、植生の荒廃も進んでいる。

また、エチオピア高原のもっとも高いところは、4000メートルを超える。このため、氷期には氷食作用や凍結・融解による周氷河作用が進み、植生の垂直分帯が認められる。こうしてみてくると、年間を通して降水量と蒸発量との過不足が、地表面の乾湿状態を決めていることになる。そして、植生は大まかにみて地表面の乾湿状態の地域差に敏感に反応して、地域ごとに特色ある植生景観を生み出している。アフリカ大陸の植生分布を概観してみると、地表面の乾湿状態の地域変化が、植被の疎密や常緑樹や落葉樹などの樹種構成とよい対応をしていることがわかる。たとえば、年間を通して雨域が重なっている地域は熱帯雨林となり、乾期と雨期が交替する地域はサバナ植生となっている。さらにその外縁部の乾期が長い地域にはステップが広がっている。アフリカの気候帯と植生帯の分布特性は、相互の地域的な重なりと、それぞれの帯状分布が明瞭(めいりょう)なことである。

(4)気候変化のなかの生物相

生物の分布は、おおむね現在の間氷期の気候や植生によく対応している。たとえば鳥類やチョウ類、さらにはカエルなどの諸生物にも、過去の氷期の寒冷化や乾燥化、さらに植生環境の変化に伴い、山々の高所や平地林内に隔離分布したと解釈されるものもある。また現在のサハラ砂漠中に、ゾウ、キリン、カバの化石や、それらを猟する人々も含む岩壁画や伝承が残されている。それらは、いまから約8000年前の後氷期の温暖期のものであったことがわかってきた。いまでこそワジ(涸(か)れ谷)となっているところも、その当時には流水が存在し、草地や灌木林が存在したことが指摘されている。アフリカ大陸の熱帯雨林から砂漠に至る自然環境は地質時代を通じて大規模な変遷を遂げてきた。この変化は単に植物や野生動物の変化にとどまらず、人類の居住域や生活様式の変化、さらに生物全体の進化を考える前提条件を揺さぶる大きなテーマであろう。

[堀 信行]

植物

アフリカの植物界は、北から南に向かって、冬雨夏乾の亜熱帯、サハラの砂漠、サバナ、熱帯降雨林、サバナ、砂漠と変わり、南端部でふたたび冬雨夏乾の亜熱帯となっている。植物の種類からみると、北から南に、全北植物区系界、旧熱帯植物区系界、ケープ植物区系界の3地域に区分されるが、もっとも広いのは旧熱帯植物区系界の地域である。

アフリカの北縁部の植物種類相・植生は、ヨーロッパ大陸の地中海沿岸と共通で、ヒイラギガシなどを主とする硬葉樹林やガリグ(耐乾性の低木群落)がみられ、全北植物区系界の地中海区系区に属する。モロッコのアトラス山地にはアトラス・シーダやモロッコモミなどの山地の針葉樹林もみられるが、その分布地域は限られている。カナリア諸島も地中海に似た植生をもつが、山地には日本のタブノキに似たクスノキ科の照葉樹林がみられるのが著しい。また固有の種族が多くマカロネシア区系区とされている。

地中海気候域の南は極度に乾燥したサハラ砂漠で、オアシス以外では植生はまばらで、種類も乏しい。サハラ全域の高等植物の種類は約1200と見積もられている。サハラの植物相はアラビア半島からインド西部とあわせて旧熱帯植物区系界のサハラ・シンド区系区とされている。サハラの南はサヘル地域とよばれ、樹木の散在するサバナであるが、近年乾燥化がすすみ砂漠化して農耕・牧畜が困難となり、問題となっている。サヘル地域の南はサバナ地域で、イネ科の草原にアカシアが点在する植生がもっとも広い。同様な植生域はアフリカ東部から南部にわたって広がり、アフリカでもっとも広い面積を占めている。これらのサバナ地域は旧熱帯植物区系界のスーダン・ザンベジ区系区とされている。

アフリカでもっとも植生が密に発達するのは、コンゴ川を中心とするアフリカ中部から西部の湿潤な地域で、ここには東南アジア・南アメリカと並ぶ熱帯降雨林がみられるが、両地域に比べて植物の種類はやや少なく、固有の科はクキトペタラ科、ホプレスチグマタ科、オクトクネマタ科、パンダ科、キアナストラ科など少数で、しかもこれらの科は、それぞれごく少数の種があるだけである。またセンダン科のグアレア属、スミレ科、パイナップル科、マヤカ科などのように南アメリカと共通に分布する湿潤熱帯の植物があり、大陸移動の名残(なごり)と考えられている。熱帯降雨林を構成する樹木にはマメ科が多い。熱帯降雨林域は旧熱帯植物区系界のギニア・コンゴ区系区とされる。

東アフリカにはキリマンジャロ山・ケニア山・ルウェンゾリ山などの火山性の高山がある。これら高山の高所は、熱帯高山の、気温の年変化がほとんどないのに日変化の大きな特殊な気候条件を反映して、イネ科の草原の中に大木化したキク科のキオン属やキキョウ科のミゾカクシ属などが散在する特有な植生を示す。これに似た植生は南アメリカのアンデス山脈北部にもみられる。アフリカの高山は旧熱帯植物区系界のアフリカ高山区系区として区別されるが、その種類のなかには北半球の中・北部に由来すると考えられる種類も多い。

アフリカ南東部には広い砂漠があり、1科、1属、1種の特異な裸子植物のウェルウィッチアがみられるほか固有種が多く、旧熱帯植物区系界のカルー・ナミブ区系区として区別される。

ケープ地区はきわめて狭い地区でありながら、地中海的気候のもとに多数の固有種をもち、ケープ植物区系界として区分されている。固有の科としてアカリア科、グルッビア科など6科がある。エリカ属など属のレベルでは地中海地域と共通のものがあるほか、ヤマモガシ科、レスティオ科など一部の植物はオーストラリアに関連をもっている。植生はヤマモガシ科の硬葉樹林が発達している。エリカ属はこの地域に400種以上がみられるほか、プロテア属など一つの属に多数の種が分化しているのが著しい。

マダガスカルの植物相は基本的にはアフリカ本土に似ているが、固有の種類がきわめて多い。また島を南北に走る脊梁(せきりょう)山脈を境に東側と西側で気候が異なり、植物相の違いも大きく、それぞれ旧熱帯植物区系界の東マダガスカル区系区、西マダガスカル区系区とされている。

[大場達之]

動物

サバナにはアフリカゾウ、シロサイ、クロサイ、シマウマ、キリン、クロスイギュウなどの大形草食獣が群棲(ぐんせい)するほか、70種以上の大小さまざまなレイヨウ(アンテロープ)がいる。捕食者にもライオン、リカオン、ブチハイエナのように群れをなして生活するものが多い。ほかにヒョウ、チーター、サーバル、ジャッカル、ツチブタ、イボイノシシなどをみる。熱帯降雨林には、グエノン、マンガベイ、コロブス、マンドリルなどのオナガザル類、類人猿のゴリラ、チンパンジー、原猿類のポトなどがすむ。このほか、ウロコオリス、オオセンザンコウ、ツメナシカワウソ、キンイロネコ、キノボリハイラックスなどもみる。草食獣は少なく、ミズマメジカ、オカピ、モリイノシシ、アカスイギュウ、ボンゴ、マルミミゾウなど原始的なものをみるにすぎない。砂漠には、オリックス、アダックス、ガゼルなどのレイヨウ類、フェネックギツネ、トビネズミ、トビウサギなど乾燥に強いものがすむ。このようにアフリカの哺乳(ほにゅう)類は豊富であるが、ユーラシアに普通にみられるシカ類とクマ類はサハラ以南にはいない。北アフリカには、バーバリヒツジ、バーバリザル、アカシカ、ヒグマ(絶滅)など、ユーラシア系の動物がみられる。

マダガスカル島は古くアフリカ大陸から離れたらしく、固有のものが多い。新生代第四紀の更新世(洪積世)まではカバとツチブタがいたが絶滅し、今日では有蹄(ゆうてい)類は、移入された疑いが強いカワイノシシをみるにすぎない。原猿類のキツネザル、インドリ、アイアイ、原始的な食虫類のテンレック、ネコに似たフォッサ(ジャコウネコ)などはこの島に固有である。

マダガスカル島を除くアフリカに固有の目と科は、哺乳類では食虫類のキンモグラ科、ボタモガーレ科、ハネジネズミ目、齧歯(げっし)類のトビウサギ科、ウロコオリス科、イワネズミ科、デバネズミ科、アシネズミ科、イワダヌキ目(ハイラックス)などで、これらは新生代第三紀の始新世以来ここで進化を続けてきた。ポト、ガラゴなどのロリス科、オナガザル科、類人猿科、長鼻目(ゾウ)はアジア南部でもみるが、これらもアフリカ起源である。しかし現在大いに栄えているレイヨウ、キリンなどの偶蹄目、シマウマ、サイなどの奇蹄目、ツチブタとして知られる管歯(かんし)目、ネコ類、イヌ類、ハイエナなどの食肉目は、新生代第三紀の漸新世(ぜんしんせい)末か中新世におけるユーラシアからの外来者で、アフリカ起源の動物ではない。鳥類ではダチョウ目、ネズミドリ目、ハシビロコウ科、シュモクドリ科、ヘビクイワシ科、ホロホロチョウ科、エボシドリ科など、爬虫(はちゅう)類ではヨロイトカゲ科、魚類ではポリプテルス目、肺魚のプロトプテルス科などが固有である。ほかの特徴的な動物は、スカンクに似たゾリラ、臼歯(きゅうし)が多いオオミミギツネ、地上生のジサイチョウ、カンムリヅル、体色を変えるカメレオン類、猛毒ヘビのマンバ、気の荒いナイルワニ、体長40センチメートルに達する巨大なゴライアスガエル、つめのあるツメガエルなどがある。

[今泉吉典]

政治

19世紀末期から20世紀初期にかけて分割、植民地化され、ヨーロッパ列強の支配下に組み込まれたアフリカは、第二次世界大戦後における植民地体制の崩壊を背景として、独立の時代を迎える。アフリカの独立の時代は、1951年のリビアの独立を皮切りに北アフリカでその幕を開け、1957年のガーナ(旧英領ゴールド・コースト=黄金海岸)の独立以降、サハラ以南のアフリカ(ブラック・アフリカ)に急激に広がっていった。第二次世界大戦前のアフリカの独立国は、エジプト、エチオピア、リベリア、南アフリカ連邦(現、共和国)のわずか4か国にすぎなかったが、2000年2月時点の独立国の総数は、係争中の西サハラを除いても、実に53を数える(2011年に南スーダンがスーダンから独立し、54か国になる)。

通常、「1960年はアフリカの年」といわれるが、それはこの年にフランス領西アフリカおよび赤道アフリカを中心に17植民地が一挙に独立を達成したからである。イギリス領ナイジェリアやベルギー領コンゴもこの年に独立した。変則的であったのはソマリアで、イギリス領が1960年6月に独立し、同年7月のイタリア領の独立と同時に合体してソマリア共和国(現、連邦共和国)となった。

1950~1960年代のアフリカ諸国の独立は一般に宗主国との交渉によって達成された。例外はアルジェリアで、フランス本国の一部とされていたために独立の展望が開けず、結局1954年に始まるアルジェリア民族解放戦線(FLN)の武装闘争によって1962年に独立した。1970~1990年代の時期は、アンゴラ、モザンビーク、ギニア・ビサウなどの旧ポルトガル領諸国、旧イギリス領南ローデシア(現、ジンバブエ共和国)、国連の直接責任下の地域とされながら南アフリカ共和国の不法統治のもとにあったナミビアなど、武装解放闘争による独立が多くみられた。

エリトリアの場合は、19世紀末期にイタリア領となり、1952年に自決権行使によりエチオピアと連邦を結成したが、1962年にエチオピアの一州として併合された。その結果武装解放闘争が激化し、エリトリア人民解放戦線(EPLF)主導で1993年に念願の独立を達成した。

ナミビアの場合は、アフリカ分割期の19世紀末期にドイツ領、第一次世界大戦後に南アフリカ連邦(現、共和国)の委任統治領となった。さらに第二次世界大戦後に国際連盟の委任統治領が国際連合の信託統治領へと地位を変更していくなかで、南アフリカ共和国はナミビアの地位変更を認めず不法統治を続けたが、南西アフリカ人民機構(SWAPO)の激しい武装解放闘争と国際社会の圧力によって、ついに1990年独立を達成した。

旧スペイン領西サハラの場合は、マドリード協定(1975年)により、1976年その歴史的領有権を主張していたモロッコ、モーリタニアに分割併合された。しかし同年、独立を主張するポリサリオ戦線がサハラ・アラブ民主共和国の樹立を宣言して武装闘争を強化し、モーリタニアが1979年に西サハラの領有権を放棄した後は、モロッコとの戦闘が続くという、いわゆる「西サハラ問題」が生じていた。その後1991年にかねて国連などが提案していた「住民投票による西サハラの将来の決定」が合意されたが、有権者の確定作業が困難を極め、実施に移されなかった。

第二次世界大戦後に独立した49か国の宗主国別分類は、旧フランス領が21か国、旧イギリス領が16か国、旧ポルトガル領が5か国、旧ベルギー領が3か国、旧スペイン領、旧イタリア領が各1か国、その他が2か国(ナミビア、エリトリア)である。なお旧イギリス領と旧イタリア領が合体したソマリアは旧イギリス領に含めてある。

[小田英郎]

国家建設の課題

こうして独立したアフリカの新興国家は、そのほとんどが統一性を欠いた多民族モザイク国家であった。なぜなら、アフリカの独立は自治権の行使によるものであったとはいえ、自決権を行使したのはヨーロッパ列強によって「人工的につくられた植民地」以外のなにものでもなかったからである。アフリカの独立は「民族自決」ではなく「植民地自決」であった。そのために求心力をもたないアフリカの新興諸国は、統一性を欠き、たびたび民族対立、地域対立に悩まされた。1960~1963年、1963~1965年の二度にわたるコンゴ動乱や、1967~1970年のナイジェリア戦争(ビアフラ戦争)も、ともにその原因の大部分は民族対立に基づく地域対立であった。こうして国民的統合、国民国家の建設が、独立期以後の新興アフリカ諸国の最大の課題となった。ザンビアの初代大統領カウンダはかつて「われわれの目的は、植民地主義者が全大陸を分割してつくったぶざまな加工品から、真の近代的国民国家(ネーション)をつくりだすことである」と述べたが、このことは、独立アフリカ諸国の第一の課題が、国民的に統合された近代国家の建設であることを、的確に物語っている。

[小田英郎]

政体

2000年2月時点で、アフリカ53か国のうちで、君主制を採用しているのはモロッコ、スワジランド(2018年エスワティニに国名変更)、レソトの3か国である。これら諸国を除いた50か国は、いずれも共和制国家である。アフリカ最古の独立国エチオピアも1974年の革命以前は帝制の国であったが、現在は連邦共和国である。共和制をとっているアフリカ諸国の場合、そのほとんどが大統領制である。

[小田英郎]

開発独裁体制の盛衰

近代的国民国家の建設といった課題は、単に国民的統合を推進するだけでは達成されない。近代的な政治制度、法制度も整備しなければならないし、近代的な経済構造も構築しなければならない。また、一方では政府のマネジメント能力を、他方では国民の参加能力や社会の流動性を高めていかなければならない。また、新しく独立した国家を経済発展のレールに乗せ、急速な開発を推し進めることも、重要な課題である。こうした総合的な近代的国民国家建設の課題に取り組むために、大多数のアフリカ諸国が採用した体制が開発独裁体制であった。

開発独裁とは、政府主導の権威主義的な開発政策によって急速な経済発展を目ざす強権的な政治体制をさすが、具体的には一党体制や軍部支配体制などの形をとることが多い。それは第二次世界大戦後から民主化の1990年代に入る直前までの時期の開発途上地域に多くみられた体制であり、アフリカでも1960年代なかばから1980年代末までの時期に支配的であった。

試みに開発独裁体制の時代が終わる直前の1989年12月の時期をとってみると、当時のアフリカ51か国(ナミビア、エリトリアは未独立)のうち一党体制の国は30か国で、実に6割を超えていた。残り21か国のうちにはガーナ、ギニア、スーダンなどのように軍事政権下にあって政党が禁止されていた国や、リビアのような無政党国家も含まれていたので、それらを差し引けば一党体制国家の比率はさらに高かったことになる。また複数政党国家のなかにも、チュニジア、アルジェリアのように1988年まで一党体制をとっていた国も含まれる。すなわち一党体制国家の比率がさらに高かった時期もあったということである。2000年2月時点で、過去に一党体制をとったことのあるアフリカの国は39か国に達する。なお、そのうちの20か国は軍事政権ないし軍部支配政権も経験している。

また、開発独裁体制の一種である軍事政権や軍部支配政権も1960年代後半から多くのアフリカ諸国に登場し始めた。それは、独立から数年を経過して初期の文民政権がほころびをみせ始めた時期と、アフリカ諸国の軍部、軍隊が、独立後短期間でもっとも有力な近代的集団として成長し「軍事に対する文民の統制」という原理を一時棚上げするかたちで、政治介入の構えをみせ始めた時期とが、ほぼ一致したからである。1965年6月アルジェリア、同年11月のコンゴ民主共和国、1966年1月のナイジェリア、同年2月のガーナといったアフリカを代表する諸国で軍事クーデターが起こり、軍事政権が登場したことは、1960年代なかばが軍部支配の時代の幕開けの時期であることを象徴している。これ以後、つねに10か国前後の軍事政権や軍部支配政権がアフリカに存在した。2000年2月時点で、それまでに軍事政権ないし軍部支配政権をもったことのあるアフリカの国は28か国を数える。

一党体制や軍事政権、軍部支配政権を経験したことのないアフリカの国は、独立後まだ数年しか経過してないエリトリアをはじめ、南アフリカ共和国、ナミビア、ボツワナ、モロッコ、モーリシャスなど数か国にすぎない。

一党体制、軍事政権、軍部支配政権などの開発独裁体制は、たしかに総合的な近代的国民国家建設という目的との関係でいえば効率的な体制であるが、独裁体制をチェックする仕組みが備わっていないため、体制側は暴走する危険があり、しかも政治的不満が蓄積され政治的不安定性を助長するという重大な欠陥をもっている。しかも合法的な政権交代の道が閉ざされているため、クーデターを引き起こしやすい。1960年代後半以降のアフリカにクーデターが頻発したのは、同じ時期から一党体制や軍事政権が多く登場し始めたことと密接な関係がある。

こうして1960年代後半から1980年代末期まで支配的であった開発独裁体制も、少なくともアフリカではほとんど国民的統合や経済開発の実績を残すことができず、1990年代の民主化の時代に至って、ほとんどその姿を消すことになったのである。

[小田英郎]

アフリカ的社会主義の盛衰

独立期から1980年代にかけての時期のアフリカでは、多くの国で社会主義が唱えられた。「公正さを伴う急速な経済発展」のためには、社会主義が最適のイデオロギーであり制度であり政策であると考えられたからである。これらの社会主義はマルクス主義を含めて多種多様であるが、その大部分はアフリカ的社会主義と総称される「アフリカ性」を色濃く反映した独特の社会主義であった。アフリカ的社会主義に共通しているのは「植民地化される以前のアフリカの共同体社会には社会主義的伝統があった」という認識であり、「そうした社会主義的伝統を復原して現代的な政治・経済制度と融合させることによって、新たな社会主義社会を建設しようと目ざす」ことであった。タンザニアのウジャマー社会主義はその代表的なものであるが、それはスワヒリ語圏の伝統社会を律していたとされる「ウジャマー」(一種の家族共同体的な愛)精神を基礎に据えた社会主義社会の建設を目ざすものであった。実際には、ウジャマー社会主義は、農民をウジャマー村(一種の農業共同生産村)に再組織して行う農業開発を軸に、1967年から推進されたが、結局は目だった成果をあげえないままに、1980年代後半以降後退を余儀なくされた。他のアフリカ的社会主義も同様であった。また、モザンビーク、アンゴラ、エチオピア、コンゴ(ブラザビル)、ブルキナ・ファソ、ベニン(ベナン)などに代表されるマルクス主義的社会主義も国家建設の成果をあげることなく、1980年代末期までに事実上放棄された。

[小田英郎]

民主化の1990年代

地中海のマルタ島で1989年12月に行われたG・H・W・ブッシュ‐ゴルバチョフ会談(米ソ首脳会議)によって第二次世界大戦後40数年にわたって続いてきた東西冷戦が終結すると、世界的な民主化の時代の訪れという歴史的大転換が起こった。アフリカもむろん民主化の大きなうねりのなかに引き込まれていった。「アフリカにとって1990年代は、独立の時代である1960年代に次ぐ、第二の解放の時代」だという声も至る所で聞かれた。1990年代は「独裁体制からの解放の時代」だということである。事実、米ソ首脳会談(マルタ会談)の時点で、当時のアフリカ51か国のうち、一党体制国家は30か国を数えたが、それから数年のうちにことごとく複数政党制国家への転換(および自由選挙)を実施あるいは公約したのである。まさしく民主化の雪崩(なだれ)現象である。

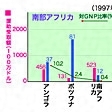

アフリカの民主化の雪崩現象は、開発独裁体制そのものが挫折(ざせつ)状況に陥り、各国で民主化要求が高まったことなどの内部的原因と、先進諸国からの援助がらみの強い圧力などの外部的原因が作用して起こったものである。実際、1980年代のアフリカの1人当りGNP成長率は年平均でマイナス1.3%であり、1990年時点のアフリカ大陸全体の対外累積債務は2717億ドルに達していた。とくに1986年から1990年までの対外累積債務の増加率は54%と並はずれて大きかった。経済面でアフリカの1980年代は「失われた十年」といわれたが、それほど状況は危機的だったのである。経済危機はむろん政治的、社会的危機を生み出す。そうした全体的危機打開のためには、政治の立て直し、政府のマネジメント能力の向上などがなによりも必要である。民主化はそのための切札的なものと考えられたのである。政治面では民主化、経済面では市場経済化が1990年代以降のアフリカの主要な潮流になっているが、アフリカの国家建設の課題は、まだまだレールに乗り切れない。そうしたなかで、長年アパルトヘイトとよばれる人種差別・隔離政策をとり続けてきた南アフリカ共和国で、1991年6月までにアパルトヘイトが全廃され、1994年4月の全人種参加の選挙に続いて同年5月に同国初の黒人大統領ネルソン・マンデラの政権が誕生したことは、時代の変化をはっきり示すできごととして注目される。

しかし全般的には、他の開発途上地域と同様、1990年代のアフリカは、冷戦時代、開発独裁時代のさまざまな制約が緩んだ結果として、国際紛争、民族紛争を含む国内紛争がいっそう多発するようになってしまった。ソマリア、リベリア、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国などの内戦はその代表的なものである。冷戦時代から続いていたエチオピアの内戦も1990年代に入って激化し、政権の武力による交替でひとまず終結した。スーダン内戦については、1998年になって政府と人民解放軍との間で和平交渉が再開されたものの、1990年代を通じて終結のきざしがみえなかった。

[小田英郎]

パン・アフリカニズムとOAU

現代アフリカの政治・国際関係を大陸的規模で規定しているもっとも重要なイデオロギー運動はパン・アフリカニズム(汎(はん)アフリカ主義)である。それは19世紀末期のアメリカ合衆国やカリブ海地域(とくにジャマイカ、トリニダードなどの旧英領)のアフリカ系の人々の間に起こった運動であって、ときおり開かれたパン・アフリカ会議などを軸に主としてヨーロッパ、アメリカ合衆国を舞台に展開されたが、第二次世界大戦後にアフリカに導入され、「アフリカの統一」を目ざす運動へと発展した。この統一運動は、当初ガーナの初代大統領エンクルマらの指導のもとに「アフリカ合衆国」の創設を目ざしたが挫折(ざせつ)し、やがて独立アフリカ諸国の緩やかな連帯を推進する運動へと変質した。1963年に創設されたアフリカ統一機構(OAU)はそれが具体化された地域機構である。2002年7月アフリカ連合に改組され、2002年8月時点で、西サハラ問題へのOAUの対応を不満として1984年に脱退を声明(発効は1985年)したモロッコを除く全アフリカ独立国52か国に、西サハラのサハラ・アラブ民主共和国(国連の仲介により、独立かモロッコへの併合かを決める住民投票が実施される)を加えた53か国が加盟している。なお、1974年にはアフリカで最初の(第6回)パン・アフリカ会議がタンザニアの首都ダルエス・サラームで、また1994年には第7回会議がウガンダの首都カンパラで開催されるなど、パン・アフリカニズム運動そのものも生命力を保持している。

[小田英郎]

経済・産業

概観・特徴

アフリカ大陸におけるアフリカ人の経済活動は、地域的・時間的差異は非常に大きいと思われるが、全般的にみれば、比較的低位の生産技術・組織によって担われ、比較的に自給的生産・消費活動が長期にわたって継続していた。西アフリカの古王国(ガーナ、マリ)時代、東アフリカにおけるスワヒリ時代、また15世紀からのヨーロッパとの接触以降、アフリカ人の生活は大きく変化し始めたと推測される。17、18世紀ごろ、大西洋沿岸地域、インド洋沿岸地域における奴隷貿易の時期に、多大の労働力を送り出し、アフリカ社会の発展に大きな阻害的影響を与えた。19世紀には、産業革命を推進したヨーロッパ諸国の原料獲得市場、製品販売市場となった。19世紀末には、アフリカ大陸のほぼ全域がヨーロッパ列強によって分割され、植民地化された。植民地時代に、ヨーロッパ人の入植・投資活動あるいは貿易活動によって、アフリカ諸地域の経済活動は完全に世界資本主義体制のなかに取り込まれた。

アフリカ諸国の経済発展の類型は、

(1)ヨーロッパ人入植型(アルジェリア、南アフリカ共和国、ケニア、ジンバブエ)

(2)鉱産資源開発型(ザンビア、コンゴ民主共和国=旧、ザイール)

(3)アフリカ人小農生産熱帯農産品輸出型(ガーナ、ウガンダ、セネガルなど)

に分類される。(1)(2)の場合、経済的・社会的発展は一部の地域、または社会層(ヨーロッパ人)に限られ、欧米資本によって支配されていた。また、(3)の場合にも、農産品の買付け、搬出、輸出の流通機構はヨーロッパ人・資本によって支配されていた。またいずれの類型であろうと、少数の輸出品に依存し、一般消費物資、生活必需品を輸入するという「植民地」経済であった。