翻訳|sandal

精選版 日本国語大辞典 「サンダル」の意味・読み・例文・類語

サンダル

改訂新版 世界大百科事典 「サンダル」の意味・わかりやすい解説

サンダル

sandal

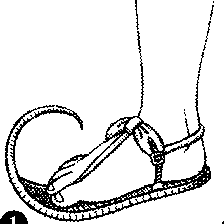

平たい一層あるいは重層の台部を,かけひも,鼻緒やバンドあるいは鼻棒で足に固定する履物の総称。台部やかけひもの材料は,革や木,アマ,シュロ,わらその他の植物繊維が多く,最近はゴム,ビニル,合成皮革などが用いられる。

もっとも古いサンダルは前2000年ころの古代エジプトのものであるが,利用者は貴族,僧侶,戦士だけにかぎられていた。僧侶は,パピルスでできたサンダルしか用いなかったといわれる。ただこのような高位の人でも常用していたわけではなく,王の背後にサンダルを捧げもった召使が従っている壁画からうかがわれるように,儀式,謁見などの際にのみ用いられた。古代エジプトではサンダルを作る技術はかなり発達しており,生皮を革に仕上げるとか,植物液やミョウバンなどで紫,緑,緋色などに着色する技術も知られていた。また象のきばをかたどったつま先のものなどデザインもすぐれていた。サンダルはギリシア・ローマ時代にも受けつがれ,両時代の履物の主流を占めたが,中世以降のヨーロッパではほとんど見られなくなった。

東洋では日本,中国や東南アジア,西アジアなどに見られる下駄が,足の甲をおおっていない点でサンダルと同じく開放性履物に分類されるが,ふつう下駄は1枚の台材に歯がつけられていることからサンダルとは区別される。しかし日本の草履や草鞋(わらじ)は,わらを材料とするサンダルといえる。

鼻緒を用いるサンダルでは,外国の古今いずれのものであっても,また日本の古い下駄でも,前緒を台部に通す穴(前壺)の位置が,台前部の中央ではなく親指側へかたよっており,日本で庭下駄として用いられている鼻棒式サンダルでも,鼻棒は親指側へかたよって立てられている。このような形式のものでは,要するに前緒は親指と2番目の足指の間(1番目の指股)を通る。そして横緒が2本に分かれているのが伝統的な形式である。またこの形式は,指股を単にきざみ目として利用しているだけで,横緒が台部を足に密着させていることになる。これに対して,日本で現在使用されている前緒が台前部中央の前壺を通る草履,下駄などは,短い前緒を足指できつくはさんで歩く独特なものである。下駄の前壺の位置が,なぜ台前部の親指側から中央へ移ってきたかということについては,心縄(しんなわ)を両足の親指にかけて編んでいく草履や足半(あしなか)(短小で足裏の半分ほどしかない草履)の製法では,前緒が台前部の中央にくることになるので,それとの関連が考えられる。

指股を通す前緒の利用形式としては,1番目の指股を利用するものが圧倒的に多いが,そのほかに2番目の指股だけを使うもの(古く中国,メキシコ),1番目と3番目の併用(古くメキシコ),1番目と4番目の併用(古代エジプト,中世のフランス),四つの指股すべての併用(古代ローマ)などが知られている。

→履物(はきもの)

執筆者:近藤 四郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「サンダル」の意味・わかりやすい解説

サンダル

さんだる

sandal

履き物の一種。足をのせる底と、それが足から離れないようにするための紐(ひも)やベルトからなる、足の裏の保護を主とする開放的な履き物。モカシンとともに履き物の原型の一つで、古代エジプトの遺品も発見されている。この時代のサンダルは王族、貴族、僧侶(そうりょ)などに許され、その権威を示す一種のシンボルとなっていて、庶民ははだしであった。皮革やパピルスや木を材料とし、金や宝石の装飾もあった。ギリシア時代には代表的な履き物となり、クレピスcrepisが男女ともに多く用いられた。木、皮革、草などを材料とし、刺しゅうを施したものもあった。ローマ時代にも盛んに用いられ、かかとが覆われたクレピダcrepidaが市民に、シュロ(棕櫚)で編んだバクシアbaxeaが哲学者などに履かれた。サンダルの語源はギリシア語のサンダリオンsandalion、ラテン語のサンダリウムsandaliumである。西欧ではキリスト教文化が発展した中世に、閉塞(へいそく)的な履き物が用いられるようになり衰退したが、豊富な刺しゅうのものが王権のしるしや司教や大修道院長の公服の一部として残っていた。フランス革命後、古代ギリシア・ローマ風の服装の流行とともに一時用いられた。のち中断し、20世紀になって、海浜でのリゾート用や室内用として使われ始め、1930年代には、ヒールの高いサンダルも登場した。

今日では、夏に女性や子供に好んで用いられるようになり、ことに日本ではこの傾向が強い。種類は服装の用途、目的によってさまざまで、あらゆる素材を用いて、ハイヒールできゃしゃなイブニング・サンダルevening sandalから、一般の外出用、海浜で履くビーチ・サンダルbeach sandalまである。また日本では、足の甲の部分に幅広のベルトをつけただけで、かかと部分に紐などのない履き物もサンダルといい、家庭内などで履かれている。近年はビニル製が多く、ヘップ履きともよばれている。サンダルは概して温暖な地方の履き物で、スペインやイタリア南部、メキシコなどで愛用されている。なお、日本の草履(ぞうり)や草鞋(わらじ)もサンダルの一種である。

[田中俊子]

百科事典マイペディア 「サンダル」の意味・わかりやすい解説

サンダル

→関連項目靴|ミュール

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サンダル」の意味・わかりやすい解説

サンダル

sandals

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...