翻訳|propeller

精選版 日本国語大辞典 「プロペラ」の意味・読み・例文・類語

プロペラ

- 〘 名詞 〙 ( [英語] propeller )

- ① 航空機・船舶などに推力を与える推進装置。軸につけた数枚の羽根が回転して推力を生じる。推進器。〔舶用機械学独案内(1881)〕

- ② プロペラ水車や扇風機などの回転羽根。

改訂新版 世界大百科事典 「プロペラ」の意味・わかりやすい解説

プロペラ

propeller

船や飛行機に推力を与える推進装置。船の場合,スクリュープロペラscrew propellerあるいは単にスクリューとも呼ばれる。円筒形をしたボス(ハブとも呼ぶ)に羽根をつけ,回転させて軸方向の力を発生させるもので,流体力学的には風車,扇風機,軸流ポンプなども同じ原理に基づいている。ただ風車は空気の流れにより回転モーメントを発生させるのが主目的であり,扇風機やポンプは回転のエネルギーを流体の運動エネルギーや圧力に変換するのが主目的である点が異なっている。羽根の形状や取りつけ角度は,そのプロペラの用途や作動条件によって,なるべく損失が少なく有効な仕事ができるように選ばれる。また断面形状は飛行機の翼と同様な形状をしていて,できるだけ揚力が大きく抗力が小さいようにくふうされている。

プロペラの形状と作動原理

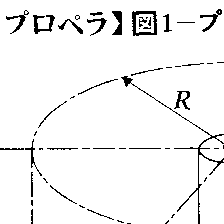

プロペラが1回転したとき,ねじと同じように基準の面が進む距離Hをピッチと呼んでいる。図1では90度回転しているから基準面はH/4だけ進んでいる。ピッチが半径方向に一定のプロペラはボスの近くでは翼のねじれの角度は大きく,先端では角度が小さくなっている。図2は図1のプロペラのある半径Rでの断面を取り出したものである。プロペラが回転し同時に前進するとプロペラ翼断面にあたる流れの方向は図に示すような角度になり上向きの揚力が発生する。この力の軸方向の成分から,抗力の前進方向成分を差し引いたものがプロペラの推力となる。もし回転数と前進速度の割合が大幅に変化する場合には,ピッチがつねに一定の固定ピッチプロペラではぐあいが悪い。そのような場合にはボスの中に機構を設け,作動状態に合わせてプロペラ翼の角度を変えられるようにした可変ピッチプロペラが有効である。さらにピッチを逆方向に向ければ,同じ回転方向で逆向きの推力を発生させることもできる。

飛行機のプロペラと船のプロペラとは作動原理は同じであるが,作動流体(空気と水)や作動状態が異なるため,形状はかなり異なっている。ただし,どちらのプロペラも効率が高く,しかも必要な推力を発生することが要求される。効率を高くするには,大きな直径のプロペラを遅い流れの中でゆっくり回転させるのがよいことが理論的に知られている。また翼数は少なく,プロペラ翼の形は細長い(アスペクト比が大きい)ほうがよい。実際には直径をむやみに大きくすることはできず,必要な大きさの推力を得るために翼数を増したり,回転数を上げたりする必要がある。また材料強度の面からもあまり細長い形状にはできない。飛行機の場合にはプロペラの先端速度が音速に近づくと急激に効率が低下する。一方,船のプロペラは水中で作動するため,キャビテーションの発生を考えに入れて設計する必要がある。キャビテーションは水がプロペラ翼面上を通過する際,急激に圧力が下がり蒸発し,水蒸気の泡が発生する現象である。船では喫水が制限され,またキャビテーションを防ぐため,プロペラ翼の面積を大きくしなければならないので,翼形状は幅広になる。船体のすぐ後ろでは粘性の作用により船の前進速度より流れが遅くなっている。この遅い流れ(伴流と呼ぶ)の中でプロペラを作動させると,先に述べた理由からプロペラの効率は高くなる。これが舶用プロペラが船尾に取りつけられる理由である。これに対し飛行機では機体の伴流は少なく,後ろにつけてもあまり効率の上昇は期待できない。むしろ乱れた空気流中で作動することによる欠点のほうが大きい。

船舶のプロペラ

1807年にR.フルトンが建造したクラモント号は推進器は外車であった。スクリュープロペラ方式の推進器も研究されていたが,蒸気機関の回転数が低くプロペラでは十分な推力を得ることができなかった。また当時は水中にねじをねじ込むようにして推力が発生すると誤解されていたため,効率も低いものであった。50年ころになると蒸気機関の高速化に伴い,また性能のよいプロペラが発明されて,スクリュープロペラは急激に普及しはじめた。現在では特殊な用途の船を除いては,スクリュープロペラはほとんど唯一の推進器となっている。現在の大型船のプロペラは,翼数は3~6枚,直径は3~8m,回転数は1.5~3Hz,効率は50~70%,推力は0.1~3MN(10~300t)程度である。最近の省エネルギー化の傾向により直径を大きめにして,逆に回転数を1Hz以下にした大直径低回転のプロペラも増えている。一方,小型の高速船では回転数が高く,競走用のモーターボートでは100Hz以上にもなる。

特殊な形のプロペラとしては,プロペラのまわりを断面が翼型をした円筒(ダクト)でおおったダクトプロペラ,魚雷などに使われている互いに反対方向に回転する二つのプロペラからなる二重反転プロペラ,回転する円板に垂直に翼を取りつけ,翼の迎え角を1回転中に変えることによって推力を発生させる翼車推進器などがある。また最近では,プロペラの回転により生ずる船体振動を減らすため,後退角のついた翼をもつハイスキュープロペラが使われるようになった。

プロペラの性能

以前はプロペラの設計には実験を基にした設計図表を用いることが一般的であったが,最近の流体力学理論の発展とコンピューターの発達により,プロペラは理論計算に基づいて設計されるようになってきた。しかしまだ計算のみでは十分ではなく,実験により粘性の影響などを修正することがふつうである。図3は種々のプロペラの効率を比較したもので,縦軸は効率ηp,横軸は出力定数Bpである。出力定数は主機出力をP(馬力),プロペラ直径をD(m),速度をV(ノット)として, と定義されている。図に見られるように,実際のプロペラは理想効率に比べ10%以上効率が低い。これは水の粘性による抵抗があること,プロペラの回転につれて,そこを通過する水も回転を始め,損失が生ずることなどの理由による。またBpが小さいほど効率が高く,Bpの範囲によって最適なプロペラがちがってくる。例えば引船やトロール船のようにプロペラの荷重が大きい場合には,ダクトプロペラが最適となる。

と定義されている。図に見られるように,実際のプロペラは理想効率に比べ10%以上効率が低い。これは水の粘性による抵抗があること,プロペラの回転につれて,そこを通過する水も回転を始め,損失が生ずることなどの理由による。またBpが小さいほど効率が高く,Bpの範囲によって最適なプロペラがちがってくる。例えば引船やトロール船のようにプロペラの荷重が大きい場合には,ダクトプロペラが最適となる。

プロペラの効率は発生する推力によってなされた有効な仕事(推力×プロペラの前進速度)と,プロペラに供給される仕事との比として表せる。プロペラの前進速度をV,直径をD,回転数をN,水の密度をρとすると,プロペラの推力TはT=KtρN2D4,トルクQはQ=KqρN2D5で与えられる。ここでKtは推力係数,Kqはトルク係数と呼ばれる。プロペラの効率ηpはηp=VT/2πNQで与えられるから,前述の関係を用いると, となる。ここでJ=V/NDを前進常数という。プロペラの性能曲線は横軸にJを,縦軸にηp,KtおよびKqをとったもので表し,試験結果から,所要の推力が得られしかも効率が高くなるようなプロペラ直径やピッチを選ぶ。

となる。ここでJ=V/NDを前進常数という。プロペラの性能曲線は横軸にJを,縦軸にηp,KtおよびKqをとったもので表し,試験結果から,所要の推力が得られしかも効率が高くなるようなプロペラ直径やピッチを選ぶ。

実際の船のプロペラでは船体のすぐ後ろで作動するため,船体とプロペラの干渉を考えなくてはならない。プロペラは船体の伴流中にあるため,プロペラへ流入する水の速度Vは船の前進速度Vsより小さく,その影響はw=(Vs-V)/Vsという形で表すことができる。このwを伴流率と呼んでいる。一方,プロペラの前方に船体があると,プロペラの吸引力により船体は後ろ向きの力を受ける。すなわちプロペラをつけないときの船体の抵抗Rと,プロペラを使って同じ速度で船を航走させるのに必要な推力Tは異なり,T>Rとなる。これは見方を変えればプロペラの推力が減少したとすることもできるので,t=(T-R)/Tとしてtを推力減少率と呼んでいる。抵抗Rに打ち勝って船を前進させるのに有効に使われる馬力を有効馬力EHP,プロペラの推力により消費される馬力を推力馬力THPとすると,EHP=RVs,THP=TVであるから両者の比はηh=EHP/THP=RVs/TVと書ける。これを前述のwとtを使って表すと,ηh=(1-t)/(1-w)となる。ηhを船殻効率と呼ぶ。1軸船ではつねにw>tであるためηh>1となり,wの大きい位置,すなわち船の後ろにプロペラを装備するのはこのためである。

プロペラの材料

鋳鉄や鋳鋼が使われたこともあったが,現在ではマンガン青銅やニッケルアルミニウム青銅が使われている。とくに後者は軽くて強く,海水による腐食やキャビテーションによる侵食にも強いので,大型プロペラはほとんどがニッケルアルミニウム青鋼製である。砕氷船のプロペラのようにとくに強度が必要な場合にはステンレス鋼が使われる。

執筆者:加藤 洋治

飛行機のプロペラ

飛行機のプロペラも,その原理は船の場合とまったく同じである。飛行機の主翼が上向きの揚力を発生することを考えればプロペラは回転する翼であるといってよい。このためプロペラ羽根の断面も主翼と同様の翼型をしている。ただし,プロペラに当たる空気の速度は,飛行速度とプロペラの回転速度が合成されたものであり,回転速度は半径位置によって異なるので,各断面にあたる空気速度は根もとから先端まで,方向と大きさが異なる。これに対応して効率よく各断面で空気力を発生するために,プロペラ羽根はねじってあり,根もとでは回転面(プロペラ回転軸に直角な面)に対して断面の傾き(これを羽根角という)が大きく,先端へいくにつれて傾きが小さくなる。各断面が1回転したとき進む距離を,ピッチと呼ぶ。羽根角は根もとで大きく,1回転する円周距離は小さいが,そのピッチは先端断面のピッチとほぼ同じである(図4)。ピッチが根もとから先端までのどの部分でも正確に等しい羽根を一様ピッチ羽根という。実際のプロペラでは,根もとの断面へあたる空気速度が胴体などの存在によって飛行速度より小さくなるため,そのピッチを先端よりやや小さめにする。このほかは,主翼と同じように,揚力を大きく,抗力を小さくするような断面翼型を使う。また,プロペラに当たる空気の速度は主翼に当たる空気の速度よりも回転速度のぶんだけ高速であるから,空気の圧縮性による悪影響を避けるため,高速に適する翼型を採用する。

発達の歴史

初期のプロペラは主として木製であった。強く,かつ変形しにくくするため,10~20mm程度の厚板を重ね,接着して一体としたものから削って仕上げた。材料としてはクルミ,マホガニーなどの比較的軽くて強い木材が好まれ,アッシュなどのやや重くて硬い木材を使うときは,前記材と1枚置きに重ねて接着した。また,雨粒,海水,砂塵などにあたって損傷しないように,先端から羽根の長さの2/3程度にわたり,前縁にアルミニウム合金板,黄銅板などを張って保護した。張りつけるには木ねじ,リベットなどで固定し,ゆるまないようにそれらの頭を埋め,はんだを盛ってかしめる。したがって,表面に点々とかしめの跡が見える。

飛行条件がきびしくなるにつれて,アルミニウム合金(ジュラルミンなど)の鍛造品から削って製作した金属プロペラが出現した。次いで,個々のアルミニウム合金羽根を中心金具(ハブ)で結合し,地上でハブ結合帯片をゆるめてピッチ(代表ピッチは3/4半径のもの)を調整できるプロペラが生まれた。1920年代終りころのことで,これを調整ピッチプロペラという。これにより,プロペラ設計でもっとも困難なピッチ決定が楽になり,また,損傷した羽根は交換できるようになった。

プロペラは飛行速度が小さいときは回転モーメントが大きく,したがってエンジン回転は低く,発生馬力と推力は小さい。これを改善するには,飛行速度が小さい離陸上昇時にピッチを小さくし(ピッチを下げるという),上昇して巡航あるいは高速飛行に移ったらピッチを大きくする(上げる)必要がある。これは簡単のようだが,プロペラ羽根にかかる遠心力は金属製の場合数十tにも達するから,容易ではなかった。1930年代に入ってアメリカのハミルトン・スタンダード社が,油圧を利用して離陸上昇と巡航高速の両飛行状態に対応する2段可変ピッチプロペラを開発した。これは,離陸上昇時にはプロペラ軸内を通してエンジン潤滑油をプロペラハブに圧入し,ハブに固定したピストンに対してシリンダーを前後に動かし,シリンダーと連結した腕でプロペラ羽根のピッチを下げておくものである。機体が巡航高速状態になったら油圧弁を操縦席から操作して油圧を抜けば,羽根の根もとに取りつけた遠心重錘に作用する遠心力の回転方向の分力で羽根のピッチは自動的に上がる。もちろん,再び低ピッチにしたければ操縦者が油圧をかければよい。次いで,いかなる飛行状態でもプロペラ回転速度を,最大回転速度を含む一定回転速度に保つ定回転プロペラが出現した。これも可変ピッチプロペラであり,エンジンで駆動する調速機によって,油圧を自動制御するものである。この場合,エンジン潤滑油圧だけでは速やかな制御を行うには圧力不足となったので,調速機の中に歯車ポンプを設け,油圧を高めた。多発機体で故障したエンジンのプロペラが風車となって回転すると,故障したエンジンをいためたり,主翼などとの共振を起こす。これを防ぐため,プロペラの羽根角を飛行方向と平行にすることができるようにしたフェザリングプロペラが開発され,さらに飛行機の着陸時にピッチを負として負推力(抵抗)を発生し,ブレーキ作用を行わせる機能を併せもつ逆ピッチプロペラへと発展してきた。

プロペラはライト兄弟による初飛行以来現在に至るまで飛行機の推進装置として利用されている。しかし,前述したようにプロペラの羽根に当たる空気速度は飛行速度とプロペラの回転速度との合成速度であるため,飛行速度が音速に達する以前(750km/h前後)に合成速度は亜音速になり,空気の圧縮性の影響が顕著となってプロペラの効率は著しく低下する。したがってプロペラ機では800km/hあたりが速度の限界であり,これ以上の高速化はジェットエンジンの出現を待たなければならなかった。

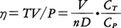

プロペラが発生する推力Tは,プロペラの直径をD,単位時間あたりの回転数をn,空気の密度をρとするとT=Crρn2D4で表される。Crは推力係数と呼ばれ,V/nDの関数である(Vは飛行速度)。一方,トルクQはQ=Cqρn2D5で表され,Cqをトルク係数という。CqもV/nDの関数である。Qの代りにプロペラの吸収した馬力Pを用いることもある。P=2πnQ=2πCqρn3D5の関係があり,2πCq=Cpをパワー係数という。プロペラが推力Tを出し,飛行速度Vで飛んでいるとき,プロペラが単位時間にする仕事はTVであり,一方この仕事をするためにエンジンから受け取る仕事はPであるから,プロペラ効率ηは, となり,ηもV/nDの関数である。

となり,ηもV/nDの関数である。

プロペラの機能は,吸収したエンジンの馬力によって回転し,それによって推力を発生して有効な仕事をすることにある。したがってエンジンの馬力を吸収する能力が高いことが必要である。直径を大きくすれば馬力吸収能力は大きくなるが,これにも限度があるので,大馬力エンジンに装着するときは,羽根の枚数を増すことが行われる(5枚くらいまで)。羽根の幅を増しても大馬力に適するが,重量が増し,可変ピッチプロペラの場合にはピッチ変更動力が大きくなるから,上限がある。羽根の厚さを減らすとプロペラ効率は増すが,同時に強度が減るため,これにも下限がある。プロペラを前後2組重ねて,互いに反対に回転する二重反転プロペラの場合は,羽根数が2倍になるわけで,吸収馬力はほぼ2倍となり(正確に2倍とならないのは羽根が互いに干渉するためである),また回転モーメントを相殺して,プロペラ後方の空気流(後流)のねじれを消し,舵面にあたる気流を一様とするなどの利点をもつ。なお,プロペラの羽根を根もとで狭くて厚く,途中で広くて薄く,先端近くで再び狭くかつもっとも薄くする理由は,強度と性能のためで,いいかえると,根もとは性能よりも強度を重視し,途中では性能を最重視し(半径の3/4くらいの位置が最重要),先端近くでは性能をよくし,遠心力を小さくするためである。

執筆者:佐貫 亦男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「プロペラ」の意味・わかりやすい解説

プロペラ

ぷろぺら

propeller

原動機の回転力を前進力(推力)に変えて、飛行機や船舶を推進させる装置。

[落合一夫]

飛行機のプロペラ

翼状の断面をもった、幅の狭い、ややねじれた羽根を、エンジンの回転軸に放射状に取り付けてある。羽根の数は飛行機の大きさとエンジンの出力によって異なるが、通常2枚から4枚であり、多いものは5枚から8枚のものがある。

[落合一夫]

推力発生の原理

現在二つの理論が並行して使われている。その一つは運動量理論で、プロペラを回転させることによって飛行機の速度よりも速い空気の流れ(プロペラ後流)をつくりだし、プロペラ回転面の前後の空気の運動量の差による反作用として推力を得るというもの。もう一つは翼素理論で、プロペラの羽根の各部分の断面が飛行機の翼と同じように働くと考え、回転によって羽根に当たる風と飛行機の前進によって受ける風とを合成した風向きに対し、羽根に適当な角度(翼の迎え角にあたる)をもたせれば、羽根に空気力学的な力を生じ、その揚力成分が推力となるというものである。

[落合一夫]

特徴

長所として次の諸点が考えられる。(1)エンジンを回せば大きな推力を得ることができるので、静止状態からでも加速性がよい。(2)回転速度を低くしたり、羽根の材質をくふうして固有振動数を大きくすれば騒音を抑制できる。(3)飛行機の速度制御、ことに低速飛行中の速度制御が容易であり、またエンジンを燃料消費率のよい回転数に保ちながら飛行速度が変えられるので燃料消費量を少なくできる。

反面、次のような欠点(問題点)がある。(1)プロペラ先端の速度はプロペラの回転速度と飛行機の前進速度が合成され非常に速くなっているため、高速で飛行すると、プロペラ先端は音速を超え、衝撃波が発生してプロペラ効率が急激に低下し、飛行速度に限界ができる。(2)エンジンの回転運動をプロペラで推力に変える間の機械的損失が多く、エンジンの出力が十分に利用できない。(3)運転操作にあたってエンジンとプロペラの両方を制御しなければならず、操作がめんどうである。(4)プロペラの回転が飛行機の安定性や操縦性にいろいろの影響を与え操縦がむずかしくなる。

[落合一夫]

種類と構造

プロペラの羽根角(プロペラ回転面と羽根との間の角度)をピッチという。ピッチの大小はエンジンの回転数や飛行速度に関係があり、飛行状態にあわせてピッチを変えられるようにしておくと、つねにプロペラ効率を高い状態に保つことができる。たとえば、離陸時はエンジンの回転数が高く速度は低いのでピッチを小さく、巡航中は回転数を低くしているのでピッチを大きくする。このようにピッチを変更できる仕掛けをもったプロペラを可変ピッチプロペラvariable pitch propellerという。またピッチを変えることのできないプロペラを固定ピッチプロペラfixed pitch propellerといい、ごく簡単な構造の飛行機に用いられている。

可変ピッチプロペラのうち、あらかじめプロペラ(またはエンジン)の回転数を決めておけば、飛行状態や飛行速度に関係なくつねにその回転数を保つ機構をもたせた定速プロペラconstant speed propellerがあり、現在の可変ピッチプロペラのほとんどはこの形式になっている。これによって飛行速度に適した回転数を自動的に維持できるので、操縦士の疲労を防ぐのに大きく役だっている。また、多発機が飛行中にエンジンの一台が停止してしまったとき、ピッチをそのままにしておくと風圧でプロペラが回されて、大きな抵抗になり方向維持がむずかしくなったり、エンジンの故障をさらに悪化させる。そこで、エンジンが停止すると自動的に羽根を気流とほぼ平行にしてプロペラの回転を防ぐ機構をもたせたものをフェザーリングプロペラfeathering propellerという。さらに着陸後や離陸を中止するとき、ピッチを逆にして推力を逆転させて車輪ブレーキの働きを助けて滑走距離を短くする可逆ピッチプロペラriversible pitch propellerがある。また大出力のエンジンでは出力を吸収するためプロペラの回転による反作用で機体が逆に回されるという反トルクを受けるが、これを防ぐために、2個のプロペラを前後に重ね、互いに反対方向に回転させる二重反転プロペラcontra rotating propellerが使用されることもある。

プロペラは現在ではほとんどが軽合金またはスチールでつくられているが、木製も少数使われている。しかし最近では複合材料を用いて騒音の低下と効率の向上を図ったものも多くなってきた。以上のように、プロペラは多くの特長や欠点をもっている。ことに騒音や燃料の経済性の面でジェットエンジンより優れた点があり、小型機では当然将来も使われていくであろう。さらに最近では高バイパス比ターボファンエンジンの発展の一方向として、ファンをケースの外に出して回転させるプロップファンprop fanや、ダクトなしターボファンunducted fanとしての利用が注目され、実用化への実験が続けられている。ターボファンやジェットエンジンの時代になっても、プロペラは有効な推進手段として、今後も長く使い続けられていく装置といえる。

[落合一夫]

船舶のプロペラ

船舶関係用語としてはスクリュープロペラ、略してプロペラとよばれているが、一般にはスクリューということが多い。羽根の形は飛行機と違って幅が広く、楕円(だえん)形または烏帽子(えぼし)形で、直径は大型船では10メートル以上にもなる。羽根の枚数は、船体に及ぼす振動を最小限にし、しかも効率をもっともよくするように決められる。レジャーボートのような小さな船では2~3枚、軍艦など高速船では3枚、商船では4~6枚になる。プロペラが回転してねじのように進んだとき、1回転の間に進む距離をピッチといい、その大きさは羽根を軸に取り付ける羽根角によって決まる。普通、船の速力を変えるにはプロペラの回転数を変え、後進するにはエンジンを逆転する必要がある。この不便を解消するため、第二次世界大戦前に、エンジンの回転数と回転方向を一定にしたまま、船橋から遠隔操作でピッチを自由に変える可変ピッチプロペラが開発された。エンジンを操作せずに前進、変速、停止、後進ができるので操船が非常に楽になる。初めは小馬力用から実用化し、引き船やフェリーのように頻繁に前後進を行う小型船に採用された。1960年ごろからしだいに大馬力用のものがつくられるようになって通常の商船にも普及し、4万馬力級のエンジン、20万重量トン級の船にも使用されるようになっている。

[森田知治]

百科事典マイペディア 「プロペラ」の意味・わかりやすい解説

プロペラ

→関連項目ターボプロップエンジン|反動舵|飛行機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プロペラ」の意味・わかりやすい解説

プロペラ

propeller

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のプロペラの言及

【航空エンジン】より

…航空エンジンには,ピストンエンジンやターボプロップエンジンのように動力を軸動力の形でとり出す軸出力型エンジンと,ターボジェットエンジンやターボファンエンジンのように前方から吸い込んだ空気を後方へ高速の噴流として噴出し,その際の運動エネルギーの増加の形で動力をとり出すジェット出力型エンジン(いわゆるジェットエンジン)がある。後者は前方より吸い込んだ空気を航空機の速度より速い速度で後方に噴出し,その際の加速力の反力としてエンジン自身で直接推力を発生するが,前者では軸動力でプロペラを回し,プロペラを通る空気流を後方に加速して推力を得ている。プロペラの羽根に対する空気の相対速度は周速と機体の速度の合成速度となるので,羽根の先端部では機体の速度が音速になるはるか以前の段階で音速に近づき,衝撃波が発生してプロペラ効率が低下する。…

【飛行機】より

…人間が乗って空気の中を飛ぶ乗物を総称して航空機といい,その中で,ジェットエンジン,プロペラなどの推進装置の力で前進し,その際,固定翼(回転したり,羽ばたいたりすることのない翼)に生ずる動的な上向きの空気力,すなわち揚力によって自分の全重量を支えて飛ぶものが飛行機である。航空機には,飛行機のほか,推進装置のないグライダー,回転翼の揚力を利用するヘリコプター,空気より軽いガスをいれた袋に働く空気の静浮力を利用する気球,飛行船などいろいろの種類がある。…

【舟∥船】より

… 一方,汽船の発達も急速であった。1843年には総トン数3400トンのグレート・ブリテン号がスクリュープロペラで大西洋を渡った。70年代にはボイラーの蒸気圧を上げるとともに,2本,後には3本のシリンダーで次々に蒸気を膨張させて動力を得る多段膨張機関が現れて汽船の能率が向上した。…

※「プロペラ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...