精選版 日本国語大辞典 「飛行機」の意味・読み・例文・類語

ひこう‐きヒカウ‥【飛行機・飛行器】

- 〘 名詞 〙 ( [英語] aeroplane の訳語 ) 固定された翼に働く揚力で自分の重さをささえながら、プロペラの回転や燃焼ガスの噴射などの推進装置で飛行する乗り物。空中飛行機。航空機。

- [初出の実例]「空中の征服は飛行船によりて遂げらるべきか、或は飛行器によりて達せらるべきか」(出典:万朝報‐明治四一年(1908)一〇月三日)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「飛行機」の意味・わかりやすい解説

飛行機

ひこうき

飛行機とは

人が乗って空中を航行する乗り物、すなわち航空機aircraftの一種。ジェットあるいはプロペラの推力によって前進し、その際、翼に生ずる揚力で自分の重量を支えて飛ぶものの総称である。英語でaeroplane、アメリカ英語でairplane、フランス語でavion、ドイツ語でFlugzeugという。

翼に揚力を発生させるためには、飛行機が空気中をある速さで前進する必要がある。前進すると、その速さと大きさが等しく方向が反対の、つまり後ろ向きの風が翼に当たり、翼に揚力を発生する。この点はグライダーも同様である。飛行機やグライダーで、翼が重量(重力)を支えるだけの揚力を発生するには、ある限界(この限界を最小速度という)以上の速さで前進することが必要であり、それ以下の速さでは飛ぶことができない。もちろんヘリコプターのような空中停止はできない。ヘリコプターの回転翼も、翼に揚力を生ずる原理は飛行機やグライダーの固定翼と同じであるが、回転翼は、ヘリコプター自身が空中でどんな速度で飛んでいても、回転によって翼に風が当たるので揚力を発生することができ、機の重量を支えることができる。

同じ航空機でも、気球、飛行船など、空気より軽いガスを入れた袋の浮力で重量を支えるもの(軽航空機)は、この浮力が主としてアルキメデスの原理による静的浮力であるところから、前進速度を必要としない。つまり、どんなに遅い速度でも飛ぶことができ、最小速度が存在しない。

このように飛行機は、ヘリコプター、飛行船、気球などと違い、最小速度以下の遅い速さでは飛べないこと、離着陸に地上滑走を必要とすることの二つの欠点をもっている。その反面、揚力のわりに空気抵抗がきわめて小さいのでスピードを出しやすく、また揚力が速度の2乗に比例するため、高速機では小さい翼面積で大きな重量(重力)を支えることができる。このような長所が欠点を補い、現在では飛行機が航空機の主流を占めている。

1995年末現在、世界中(旧ソ連諸国・中国を除く)の登録されている民間航空機の数は、飛行機約36万8800機、ヘリコプター約2万3400機、飛行船はごく少数、ほかにスポーツ用のグライダーや気球もある。

[木村秀政]

飛行機の種類

推進の方法、エンジンの数、着陸装置の形態、主翼の形式などの諸観点から分類ができる。

推進方式による分類

飛行機は推進装置によって、プロペラ機とジェット機とに分類される。

〔1〕プロペラ機(プロペラ推進) プロペラ機は、シリンダーの中をピストンが往復してクランク軸を回すピストンエンジンでプロペラを駆動するピストン機と、ガスタービンでプロペラを駆動するターボプロップ機に分類される。ターボプロップ機のガスタービンは、ジェットエンジンのガスタービンとほぼ同じ原理、構造のものである。

ターボプロップは、ピストンエンジンに比べてエンジンの馬力当りの重量が半分以下であり、外形も小さく、構造が簡単で振動が少ないという数々の利点をもっている。このため、1903年以来ただ一つの飛行機用エンジンとして使われてきたピストンエンジンも、1953年にイギリスのビッカース・バイカウント輸送機が世界最初のターボプロップ機として就航して以来しだいに姿を消し、今日では500馬力以下のごく小馬力のものを除いて、ターボプロップ機がプロペラ機の主流になってきた。日本で第二次世界大戦後初めて開発されたYS-11輸送機もターボプロップ機である。

〔2〕ジェット機(噴流推進) 今日のジェット機に主として使われているターボジェットは、ピストンエンジンなどに比べて構造がきわめて簡単で、一つの筒の中に、前から順に圧縮機、燃焼器、タービンが配列されている。圧縮機で圧縮した空気を燃焼器に導き、これに燃料を噴射して燃焼させ、高圧・高温のガスを勢いよく後方に噴射して前向きの推力を得る。この際噴出するガスのエネルギーの一部でタービンを駆動し、このタービンで圧縮機を駆動する(ターボプロップの場合、プロペラもタービンで駆動される)。

現在ではターボジェットの圧縮機の前方にさらにファンを取り付け、ファンで圧縮した空気を一部はそのまま後方に噴出、残りはエンジン内に送ってさらに圧縮、燃焼させて後方に噴出し、両方の作用で推力を生ずるターボファンが輸送機などで広く使われるようになった。ターボファンでエンジン内に送り圧縮、燃焼させる空気量に対し、直接後方に噴出させる空気量の比をバイパス比という。1960~1961年ごろから実用になった初期のターボファンはバイパス比1.0~1.5であったが、ボーイング747などについている第2世代のターボファンは、5.0~6.0の高バイパス比をもつようになった。高バイパス比を与えることによって、燃料消費率と騒音が著しく低下する利点がある。

[木村秀政]

エンジンの数による分類

推進装置の数が一つのものを単発、以下二つのものを双発、三つのものを三発、四つのものを四発という。飛行中にエンジンの一つが停止したような場合には、一般に多発機のほうが安全度が高い。したがって、洋上の長距離飛行には双発以上の多発機がより安全である。

[木村秀政]

降着装置による分類

飛行機は陸上から発着できるものと、水上(または氷上)から発着できるものとがあり、前者を陸上機、後者を水上機といい、陸上からも水上からも発着できるものを水陸両用機という。降着装置は、陸上機の場合は主として車輪、水上機の場合は主としてフロートが使われる。飛行中における車輪の空気抵抗はきわめて大きいので、低速度の小型機を除き、飛行中は翼や胴体の内部に引き込んでしまうものが多い。これを引込み脚(きゃく)といい、性能の大幅な改善が期待できる。

大型になるほど車輪1個の負担する地面荷重が大きくなるので、車輪の数を多くする。世界最大級の陸上機ボーイング747(総重量約400トン)は主脚が左右各2本ずつあり、各脚にそれぞれ4個の主車輪をもつボギー式の脚組みを備えるので、合計16個の車輪で機の総重量を支持していることになる。このほかに胴体前端に2個の前輪がついている。

[木村秀政]

主翼の形式による分類

以前は主翼の形式によって、飛行機を単葉機と複葉機に大別していた。しかし、飛行機の構造技術の目覚ましい進歩により、単葉が複葉に比べて構造的に不利で重量が大きくなるなどの問題点が克服されたので、今日では、特別のものを除いて、空気抵抗が小さく性能上絶対有利な単葉が大勢を占めている。また胴体が主翼の上にのった形の低翼単葉が、高翼単葉に比べて構造上からも性能上からも有利な点が多いので、主翼形式の主流になっている。

普通の単葉機では主翼が進行方向に対して前方に、水平・垂直尾翼が後方に取り付けられているが、逆に水平尾翼に相当するものを主翼より前方につけた形式のものもある。これをカナール型(フランス語でカモの意)またはエンテ型(ドイツ語でカモの意)という。このような配置にすると、機の安定性、操縦性に特殊な性格を与えることができ、機体自重を軽くできるほか、機の前方視界が改善されるなどの利点がある。

[木村秀政]

技術発展の歴史

航空技術の黎明

大昔から、人間が鳥のように翼をつけて大空を自由に飛びたいという願いをもっていたことは、ギリシア神話のダイダロス、イカロス父子の物語などにもよく表れている。そして長い間に、多数の人が飛行機の試作を行ったが、ようやく20世紀になってアメリカのライト兄弟が成功するまで、すべて失敗に終わった。しかし、18世紀末、フランスのモンゴルフィエ兄弟のつくった熱空気入り気球で、ともかく人間は空を飛ぶことには成功した。

長い間、飛行機がなかなか成功しなかったのには、二つの理由がある。一つは、鳥の飛び方をそのまままねて、羽ばたきで飛ぶのにこだわったこと、もう一つは、19世紀末まで、軽くて馬力の強いガソリン機関が実用にならなかったことである。羽ばたき飛行の原理を調べてみると、今日の技術でもたいへんむずかしいことがわかる。つまり鳥は羽ばたきによって、揚力を得ると同時に推進力も得ているので、機構も運動も非常に複雑になるのである。揚力を得るには羽ばたきしない固定翼を用い、推力を得るには別にプロペラを用いたほうがはるかに有利であるということがやっとわかったのは19世紀末である。これをグライダーによって実証したのがドイツのリリエンタールであった。

リリエンタールは、1891年、固定翼のグライダーをつくり、それに乗って小高い丘から滑空をすることに成功した。彼はこの実験を繰り返し、翼の空気力学的特性やグライダーのつり合い、安定、操縦などの諸問題に貴重な知識を得たが、1896年、翼の失速が原因で墜落死した。しかしその業績は、その後の飛行機の発展の基礎となり、同時に世界各国の研究家に大きな刺激を与えた。

[木村秀政]

ライト機の成功と各国への影響

アメリカ

リリエンタールに続いて各国でグライダーによる研究が盛んに行われるようになったが、なかでもライト兄弟は1900年から1902年にかけて、グライダーによる飛行実験を徹底的に行い、あわせて自分でくふうした風胴による各種の実験を行って、飛行機の飛行特性に関して先人のなしえなかった領域まで開拓した。この豊富な知識に基づいて設計製作した機体に、自作の12馬力ガソリンエンジンをつけ、1903年12月17日、アメリカのノース・カロライナ州キティホークの海岸で、ついに人類待望の動力飛行に成功した。この日、強風をついて4回の飛行が行われ、第1回の記録は12秒、36メートルであったが、最後には59秒、260メートルに達した。ライト機の最大の特徴は、撓(たわ)み翼(今日の補助翼にかわるもの)、昇降舵(だ)、方向舵の3舵によって自由に操縦ができることで、先人のグライダーが人間の体重を移動したりして操縦していたのに比べ、長足の進歩であった。

[木村秀政]

ヨーロッパ

アメリカより一歩出遅れたヨーロッパでは、1906年、パリのバガテルで、ブラジル人サントス・ドゥモンがヨーロッパ最初の飛行に成功した。このときの記録は21秒、220メートルで、これが世界最初の公認記録となった。続いてフランスを中心にイギリス、ドイツ、その他の諸国で次々に新しい飛行機が試作されるとともに、その記録も目覚ましく向上し、第一次世界大戦の起こった1914年の時点で、世界記録は時速204キロメートル、航続距離1021キロメートル、高度6120メートルに達した。この間、1909年には、フランスのブレリオが自作のブレリオⅪ型単葉機で初めてドーバー海峡を横断し、航空史上に金字塔を打ちたてた(距離38キロメートル、時間32分)。1910年代の初めには、航空活動の中心地はアメリカからフランスに移っていた。

[木村秀政]

日本

日本は欧米諸国に著しく立ち後れ、独力で飛行機の研究を進める研究家も何人かいたが、どれも成功せず、1910年(明治43)12月19日になって初めて、陸軍の徳川好敏(よしとし)と日野熊蔵(くまぞう)が、それぞれフランスおよびドイツから輸入した飛行機で飛行に成功した。国産機で最初に成功したのは奈良原三次(さんじ)(1877―1944)の奈良原式2号機で、1911年5月5日に初めて70メートルの距離を飛んだ。

[木村秀政]

第一次世界大戦と飛行機の発達

1914年に第一次世界大戦が始まると、飛行機は早速戦場に駆り出され、最初は偵察、爆撃などの目的に使われたが、のちには敵機を撃墜するための戦闘機も現れた。大戦前の飛行機はただ飛ぶことが目的であったが、各種の異なった用途に使われるようになると、それぞれの目的に適した設計が要求され、専門の機種が必要になってきた。ここに初めて、偵察機、爆撃機、戦闘機など用途別の機種が誕生した。大戦は1918年まで続いたが、4年間にわたる大戦の厳しい試練によって飛行機はたくましく成長した。大戦直後の1920年末における世界記録、時速313キロメートル、航続距離1915キロメートル、高度1万0093メートルを前記の6年前の記録と比較してみると、この間の目覚ましい進歩がうかがわれる。

第一次世界大戦が終結すると、各国の航空開発への意欲は二つの方向に集中された。一つは定期航空輸送の開設、もう一つは未開拓空路への冒険的な挑戦である。飛行機によって、旅客、貨物、郵便物などを定期的に運送する定期航空は、すでに大戦の末期から各国でぼつぼつ行われていたが、1919年ごろから本格的なものとなり、1919年には乗客12人乗り、双発のファルマンF60ゴリアットのような本格的輸送機が早くも就航した。未開拓空路への挑戦も、大西洋、太平洋、北極などを舞台に華やかに繰り広げられた。なかでもアメリカのリンドバーグが1927年5月20~21日、スピリット・オブ・セントルイス号を操縦し、ニューヨーク―パリ間5809キロメートルを33時間39分で無着陸横断した飛行は、航空史上もっとも華やかな記録とされている。しかし、当時は飛行機の進路を定めてゆくのに、今日のように電波を利用する航法技術が実用されておらず、飛行機の航続性能も目的に対してぎりぎりいっぱいであり、エンジンや機体の信頼性も今日に比べてはるかに低かった。そのために、華やかな英雄を生む反面、多くの悲壮な犠牲者を出した。

一方、日本の航空技術は、スタートで欧米諸国より数年立ち後れ、初めはもっぱら先進諸国の技術を導入、消化する方法でその発展を図ってきた。第一次世界大戦に日本は連合国側として参戦はしたものの、ヨーロッパの主戦場からはるかに離れていたためもあって、欧米諸国との格差は広がる一方であった。昭和初期になって国が航空技術の発展に力を入れ始め、多年外国から吸収、蓄積してきた技術がようやく開花し、1935年(昭和10)ごろから、欧米の水準と比べて見劣りのしない純国産機が次々に出現するようになった。1937年、飯沼正明(1912―1941)および塚越賢爾(つかごしけんじ)(1900―1943)が、東京―ロンドン間1万5357キロメートルを途中着陸時間を含めて94時間18分で翔破(しょうは)し国際記録を樹立した神風(かみかぜ)号、1938年藤田雄蔵(1898―1939)らによって1万1651キロメートルの周回航続世界記録を樹立した航研機などが、代表的な例といえる。

[木村秀政]

近代輸送機の出現

1930年から1935年にかけて、離着陸距離を短くするのに有効な主翼のフラップ、飛行中に着陸装置を翼や胴体の中に引っ込めて空気抵抗を小さくする引込み脚、飛行中ピッチを変えていろいろな飛行状態に適応できるようにした可変ピッチプロペラ、エンジンの高空における出力の低下を減らすスーパーチャージャー、アルミニウム合金の薄板を使った軽くてじょうぶな応力外皮構造など、飛行機の性能や信頼性を向上するのにきわめて有効な各種の新しい装置や構造が一斉に実用化され、これらを組み合わせた近代的な低翼単葉形式が完成し、以後これが飛行機の標準的な形式となった。このような近代的な形式を取り入れた輸送機として代表的なものは、1935年に初飛行したアメリカのダグラスDC-3型である。1200馬力エンジン2基の双発で、乗員2人、乗客21人を乗せ、巡航速度毎時272キロメートルの性能をもっていた。DC-3型の特徴は、優れた性能もさることながら、その実用性、耐久性は無類で、第二次世界大戦中を通じて1万1000機も生産され、初飛行以来60年以上もたった今日、なお世界各地で飛んでいる。

[木村秀政]

第二次世界大戦とジェット機の登場

1939年から1945年に至る第二次世界大戦は、航空兵力の優劣で勝敗が決したといわれるほどで、飛行機は各種の用途で大活躍した。とくに第一次世界大戦と比較してみると、戦闘、偵察、攻撃、爆撃などの直接の戦闘目的以外に、人員や軍需物資の輸送、補給に大量に使われた点が注目された。

大戦の後期、各国の戦闘機のなかには最高時速700キロメートルを超えるものが現れた。飛行機がこのような高速で飛び、そのプロペラが毎分千数百回転で回ると、プロペラの翼(よく)の空気を切る速さが、翼の先端では音速付近に到達する。すると、空気の圧縮性の影響が現れてプロペラ翼の空気抵抗が著しく大きくなり、プロペラ効率が低下する。高速機でこのような現象がおこることは前から予想されており、プロペラ機で時速800キロメートルを超すことはきわめて困難であろうとされていた。この問題を解決して、飛行機がさらに高速で飛ぶためには、ガスを後方に噴き出し、その反動で前向きの推力を得る噴流推進を用いるほかなく、そのような原理のエンジンとして、ジェットエンジンとロケットエンジンの研究が行われた。1939年、ドイツでジェットエンジンを装備したハインケルHe178が列国に先駆けて飛行に成功した。続いてイタリア、イギリスでもジェット機の開発に成功した。大戦末期の1944年、ドイツのメッサーシュミットMe262、イギリスのグロスター・ミーティアなどのジェット戦闘機が初めて戦線に姿を現し、ジェット機の実用時代が始まった。

[木村秀政]

ジェット輸送機の時代へ

1945年に第二次世界大戦が終わると、本格的なジェット化が始まった。ジェット機は、プロペラ機に比べてはるかに高速を出せるのが特徴なので、まずスピードに重点を置く戦闘機がジェット化され、続いて爆撃機、ついでその他の軍用機に及んだ。初期のジェットエンジンは燃料消費率が大きく、ジェット機は航続性能に難があったが、この分野で目覚ましい改良がなされるにつれて、民間輸送機にもついにジェット機が登場した。その先頭を切ったのは、1949年に初飛行し、1952年から定期航空に就航したイギリスのデ・ハビランド・コメットである。しかし、コメット機は1954年、設計上の欠陥から2機が相次いで高高度飛行中に胴体爆発事故を起こし、就航停止の不運にみまわれた。このため、本格的なジェット輸送機時代は、1958年イギリスのコメット4型とアメリカのボーイング707型の就航をもって始まりとする。ジェット輸送機の就航により、その巡航速度や乗客数はプロペラ輸送機の2倍内外となった。

プロペラ機からジェット機への変化ほどはでではないが、各種の油圧機器、電子機器などの発達に伴う飛行機運用の機械化、自動化も著しく進み、飛行機の性能や信頼性の進歩に大きく貢献した。たとえば、ジェット機は高空を飛んだほうがエンジンの効率がよいので、高空における低温、低圧、酸素不足から乗員・乗客を守るため、客室内の空気を与圧して循環させる、いわゆる与圧客室が一般化した。与圧客室は1935年ごろから研究が始められ、第二次世界大戦中はB-29のような高空を飛ぶ長距離爆撃機で実用化され、戦後に開発されたプロペラ輸送機にはこれを用いるものが多くなったが、ジェット輸送機に至って必要欠くことのできないものとなった。またジェット輸送機の性能および信頼性の向上に伴い、各種の電子装置を利用した航法装置の登場は、交通機関としての飛行機を、地上、海上の他の交通機関と対等あるいはそれ以上の位置にまで高めるのに成功した。

1947年、アメリカのイェーガーCharles E. Yeager(1923―2020)の操縦するベルX-1ロケット機が世界で初めて音速を突破した。飛行機の速度が音速(地上で毎時約1225キロメートル、成層圏で毎時約1060キロメートル)に近づくと、衝撃波の影響で空気抵抗が著しく増大するので、その壁を乗り越えて超音速で飛行するには技術的に多くの難問題を解決しなければならない。しかしこの壁もエンジンや空気力学の発達でついに突破され、1953年ごろにはジェット戦闘機が超音速で飛ぶようになり、2007年現在まで世界最高速の実用機であるアメリカのロッキードSR-71Aは時速3529.56キロメートル(音速の約3.3倍、すなわちマッハ3.3)の記録(1976年にマーク)を出している。現代では、戦闘機はもちろん、偵察機、爆撃機などの軍用機も超音速が普通になった。

民間ジェット輸送機の速度は、1958年以来マッハ0.7~0.85が保たれているが、これはこのあたりの速度が輸送機としてもっとも経済的、実用的なためである。一方、英仏両国で共同開発したコンコルド、ソ連のTu-144は、ともにマッハ2.0以上を出せる超音速輸送機SST(supersonic transport)で、Tu-144は1977年にソ連の国内線に就航、コンコルドは1976年定期航空路に就航した。しかし、Tu-144は燃費効率が悪く、故障も多く発生したため、翌78年には運航休止となった。コンコルドは無事故で運航を続けたが、2000年7月パリで離陸直後に墜落、乗客ら113人が死亡する事故をおこした。その後も運航が続けられたが、経済性の悪さなどから、2003年に運航を終了した。以後、マッハ1を超えるジェット輸送機はつくられていない。

飛行機の高速化と並んで大型化も進められ、推力20トンを超える強力なジェットエンジンの出現で、1972年には500人以上の旅客あるいは100トン以上の貨物を積んで、太平洋を無着陸で横断できるジャンボ機も実用化されるようになった。

[木村秀政]

第二次世界大戦後の日本の航空活動

1945年(昭和20)8月、日本は第二次世界大戦に敗れて、航空輸送、航空スポーツ、航空機の生産、その他いっさいの航空活動を禁止されたが、1952年春、連合国との間の講和条約が発効し、日本の航空活動はすべて自由になった。しかし、初期の自衛隊の機材はアメリカからの貸与やライセンス生産が主で、国産機は少なかった。1951年10月、国内線の航空輸送が再開されたが、これに使う輸送機もほとんどがアメリカなどから輸入したもので、国産機はまったくなかった。1958年、戦後初めて国産輸送機を独力で開発することになり、開発の中心となった輸送機(Y)設計(S)研究協会のローマ字の頭文字をとってYS-11型と名づけられた。機体の設計製作は日本航空機製造によって行われ、1962年8月に初号機初飛行、1965年4月から国内線に就航した。イギリス製ロールス・ロイス2660馬力ターボプロップの双発機で、馬力のわりに乗客数は60~64人と多いこと、離着陸滑走距離が1200メートル以下と短いことなどから、経済的な短・中距離輸送機として好評で、180機が生産され、海外へも多数輸出された。

YS-11に次ぐプロジェクトとしては、アメリカのボーイング社などと共同(アメリカ70%、日本、イタリア各15%)した、第4世代ジェット機といわれるボーイング767双発ジェット輸送機(211~285席)への開発参加がある。同機は1982年以来、世界各地の定期航空路に就航している。また、最新式のターボファンエンジンの国際共同開発についても、日本は23%のシェアで(アメリカ30%、イギリス30%、旧西ドイツ11%、イタリア6%)、150席クラスの民間航空機用ターボファンV2500の開発に参加し、1988年に型式(かたしき)証明を取得した。同エンジンはヨーロッパのエアバスA320、アメリカのマクダネル・ダグラスMD-90などの輸送機に装備されて世界各国で使われている。機体では767に続き、より大型の双発ジェット輸送機ボーイング777(305~400席)の開発にも、日本が約21%のシェアで参加した。同機は1995年から、世界各地の路線に就航している。

一方、1977年以来、科学技術庁航空宇宙技術研究所(現宇宙航空研究開発機構)が、川崎重工業、石川島播磨(はりま)重工業(現IHI)などの国内民間企業の協力を得て開発を続けてきたファンジェットSTOL(エストール)機(短距離離着陸機)飛鳥(あすか)が、1985年に初飛行した。この機体は、強力な高揚力装置の威力により、総重量38.7トンの四発ジェット機であるにもかかわらず、離陸距離680メートル、着陸距離480メートルという優れたSTOL性能をもっている。飛鳥は、いますぐ実用される機体ではなく、将来いろいろな機種への応用が望まれる技術の研究機である。

[木村秀政]

飛行の原理

揚力

飛行機の重量を空気中で支えるのは翼に働く揚力である。

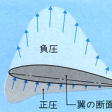

〔1〕翼に働く揚力 翼はのような断面をもち、飛行機が空気中をある速さで進むと、その速さに等しい風が前方から翼に当たる。この風(空気の流れ)は、湾曲度の大きい翼上面を通過するときは流速が増し、湾曲の小さい翼下面では流速が減る。ベルヌーイの定理によると、流速が増すと圧力が下がり、流速が減ると圧力が上がる。このため、翼上面の圧力は大気圧より小さく、つまり負圧になって翼を吸い上げ、下面の圧力は大気圧より大きく、つまり正圧になって翼を押し上げ、両方の作用がいっしょになって上向きの揚力となる。飛行機が一定の速さで水平に飛んでいるときには、翼の揚力が機の重量(機に働く重力)に等しくつり合っている。飛行機の重量を翼面積で割った値を翼面荷重というが、これは翼に発生する1平方メートル当りの揚力の値にほかならない。翼面荷重の値は軽飛行機では50~100キログラム毎平方メートル程度だが、ジェット輸送機では300~750キログラム毎平方メートル内外である。

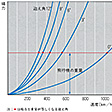

〔2〕揚力と迎え角との関係 翼に揚力を発生させるためには、飛行機はある速さで空気中を前進しなければならない。翼に働く揚力の大きさは速さの2乗に比例し、また翼の気流に対する迎え角が大きくなるほど、揚力もほぼそれに比例して大きくなる。ある翼がいろいろな迎え角で空気中を飛ぶ場合の速さと揚力との関係をに示す。飛行機は揚力が重量に等しくなった状態で水平飛行するから、の例では、560キロメートル毎時で飛ぶには翼の迎え角を3度に保ち、350キロメートル毎時で飛ぶには翼の迎え角を9度に保つ必要があることがわかる。一般的にいえば、速く飛ぶときには迎え角を小さくし、遅く飛ぶときには迎え角を大きくするわけで、このような迎え角の調整は、昇降舵(だ)または水平安定板の操作によって行われる。

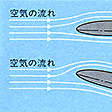

〔3〕失速 迎え角を大きくすると揚力はほぼそれに比例して大きくなるが、迎え角がある限度を超すと、翼上面の流れが表面からはがれて、その後方の気流が乱れる()。そして迎え角がある角度を超すと、それ以上迎え角を増しても揚力はかえって減少し、しかも気流の乱れが激しくなって、翼としての働きが悪くなる。この状態を失速という。

迎え角を失速迎え角以上に大きくしても揚力は増さないので、失速迎え角に対する速さ(これを失速速度という)以下では、もはや機の重量を支えるだけの揚力を出すことができない。つまり、失速速度は機が飛びうる最小速度である。自動車にしろ、船にしろ、普通の乗り物はどんなに遅い速さでも走れるが、飛行機は最小速度以下では飛ぶことができない。一般に翼面荷重の大きい飛行機は最小速度が大きく、翼面荷重の小さい飛行機は最小速度も小さい。

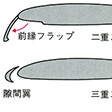

〔4〕高揚力装置 翼の揚力を増す装置で、その代表的なものがフラップであり、今日の飛行機にはほとんど例外なく取り付けられている。

フラップを下げると翼断面の湾曲度が増し、大きな揚力を得られるので、低い速度で機の重量を支えることができる()。したがって、同じ翼面荷重でも最小速度を減らすことができる。逆に、最小速度を同じ値に抑えると、フラップを使うことにより、翼面荷重を大きくできる。フラップを下げたとき、翼後縁とフラップ前縁との間に隙間(すきま)が生ずるようにしたものをスロッテッドフラップといい、フラップ効果が一段と高くなる。フラップがいくつかに分かれ、二つあるいは三つの隙間ができるものもある。翼の後縁だけでなく、前縁にもフラップをつけ、前縁フラップと後縁フラップとを併用すると、揚力を増す効果はきわめて著しい。

[木村秀政]

抗力および推力

翼に揚力を発生させるため、ある速さで空気中を進めば、翼ばかりでなく、飛行機全体に空気抵抗(抗力ともいう)が働く。

〔1〕抗力と揚抗比 抗力の値は、揚力と同じく速度の2乗に比例する。揚力と抗力の比を揚抗比という。同じ迎え角を保って飛ぶ場合、揚力も抗力も速度の2乗に比例するから、揚抗比は迎え角さえ決まっていれば、速度と無関係に一定である。これに反し、飛行船では、揚力はガス袋の静浮力であるから速度に無関係に一定であり、抗力は速度の2乗に比例して増してゆく。したがって、飛行船の揚抗比は、速度が増すにつれてしだいに低下する。高速交通機関として飛行船が落後したのはこのためである。

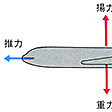

〔2〕推力 飛行機が前進するには、抗力に打ち勝つため、プロペラやジェットなどの推力で飛行機を押し進めてやらなければならない。飛行機が水平定常飛行をしているときには、揚力が重力とつり合い、推力が抗力とつり合っている()。飛行機に働くすべての力がつり合っているから、ニュートンの運動法則により、その状態をいつまでも続けてゆくのである。速度が速くなると抗力が増すので、エンジンのスロットルレバー(絞り弁ともいい、自動車のアクセルに相当する)を開いて推力を増してやる必要がある。しかし、迎え角をそのままにしておくと、揚力が速度の2乗に比例して増してゆき、重力より大きくなってつり合いが保てなくなる。したがって、昇降舵または水平安定板を操作して迎え角を減らし、揚力を重力に等しくなるように加減しなければならない。自動車の場合、走行速度を加減するにはアクセルだけを操作すればよいが、飛行機の場合は、スロットルレバーと迎え角を加減するための操縦桿(かん)を同時に操作しなければならない。

[木村秀政]

離着陸の速度および距離

どんな飛行機もそれぞれ最小速度が決まっていて、その速度以下で飛ぶことはできない。したがって、離陸するときは、停止状態からエンジンのスロットルレバーを全開して滑走を開始し、しだいに加速して離陸に安全な速度に達したら、機首を引き起こして翼の迎え角を増し、地面を離れる。離陸に安全な速度は、普通、最小速度の1.15~1.2倍である。

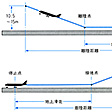

翼面荷重の大きい飛行機は、一般に最小速度(離陸速度)が大きいので、それだけ長く滑走しなければならない。飛行機が滑走を始めた地点から、地面を離れ、高度15メートル(タービン輸送機では10.5メートル)まで達するのに必要な距離を離陸距離という()。

着陸のときは、最小速度の1.3倍ぐらいの速度で進入してきて、機首を引き起こし、減速して接地に安全な着陸速度で接地する。この場合、着陸速度は当然、最小速度より大きいことが必要であり、普通は最小速度の1.1~1.2倍である。接地してから、車輪のブレーキ、翼のスポイラー、ジェットエンジンのスラストリバーサー(逆推力装置)などを使って減速するが、停止するまでにはある距離を滑走しなければならない。離陸の場合とは反対に、高度15メートルを通過してから、接地、地上滑走をして停止するまでの距離を着陸距離という。一般に、翼面荷重の大きい飛行機は着陸距離が長い。

[木村秀政]

主要操縦装置

飛行機には三つの主要な舵(かじ)がついている。すなわち、昇降舵、補助翼および方向舵である。

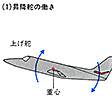

〔1〕昇降舵 昇降舵は水平安定板の後縁にヒンジ(丁番(ちょうつがい))で取り付けられており、操縦席で操縦桿を手前に引くと上がり、押すと下がる。昇降舵が上がると、水平尾翼に下向きの力を生ずるので、機首が上がり、翼の迎え角が大きくなる。反対に昇降舵を下げると、翼の迎え角が小さくなる。操縦桿を手前に引き、翼の迎え角を大きくするのを上げ舵(かじ)、その反対を下げ舵という(-(1))。

上げ舵ということばの感じからいって、上げ舵さえとれば飛行機はいつでも上昇してゆくように考えがちであるが、飛行機が上昇するためには、余裕推力(同じ速度で水平飛行をするときに対する推力の余裕)で飛行機を引っ張り上げてやる必要がある。余裕推力のあることが、上昇するために必要な絶対条件なのである。

反対に飛行機を降下させるには、エンジンのスロットルレバーを絞り、推力を減らしてやる。推力が水平飛行に必要な値よりも小さくなると、機は水平飛行ができなくなって降下する。急降下爆撃機などは別として、民間機が降下する場合は、速度を落としたほうが安全なので、推力を減らすと同時に上げ舵を引き、翼の迎え角を大きくするのである。

上げ舵、下げ舵は、翼の迎え角を大きくしたり小さくしたりする舵であって、飛行機の上昇、降下とは直接結び付かないことに注意する必要がある。上げ舵あるいは下げ舵をとった結果、飛行機が上昇するか降下するかは、スロットルレバーの加減で決まるのである。昇降舵のかわりに水平安定板の角度を変えても、上げ舵、下げ舵と同様な効果が得られる。

〔2〕補助翼 補助翼は、左右の主翼の翼端部後縁にヒンジ付けされている舵面で、左右どちらか一方を上げると他方が下がるように連結されている。左の補助翼を下げ右を上げたとすると、左の翼端部は湾曲の大きな断面になるので揚力が増し、右の翼端部は揚力が減るので、左翼を上げ、右翼を下げるようなモーメントを生ずる。したがって、補助翼の操作によって機を左右に傾けることができるし、傾きから回復させることもできる。

補助翼の操作には、操縦桿あるいは操縦ハンドルを用い、桿を右に倒すか、ハンドルを右に回すと、機を右に傾けるモーメントが生ずる。

〔3〕方向舵 方向舵は、垂直安定板の後縁にヒンジ付けされている。方向舵を右に曲げると、垂直尾翼に左向きの力を生じて機首を右に向け、左に曲げれば、機首は左に向く。方向舵は普通、足でペダルを踏んで操作する。右のペダルを踏めば機首は右向き、左を踏めば左向きのモーメントが生ずる(-(2))。

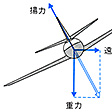

〔4〕操縦法 操縦者は、前記の三つの舵とスロットルレバーを操作し、その働きの組合せで飛行機の速度、姿勢、飛行状態などを自由に変えることができる。船や自動車などに比べて、飛行機の運動は三次元で複雑になるので、舵の操作もより複雑になる。たとえば右旋回のとき、船は舵を右に曲げるだけでよいが、飛行機の場合は、補助翼によって機を右に傾けるとともに方向舵を右に曲げて、機に働く揚力、重力、遠心力のモーメントがうまくつり合うようにしてやらなければならない()。このつり合いがうまく保たれないと、機は旋回中に内または外に横滑りする。旋回半径を小さくしようとすると遠心力が大きくなるので、これに対抗するため機のバンク角(左右の傾き角)を大きくし、揚力の水平成分を大きくしてやる必要がある。小半径の旋回をする軍用機などでは、バンク角を60~90度近くまでとることがある。これを垂直旋回という。急激な旋回をする自動車に乗っていると、左右方向の慣性力を感じて不愉快であるが、飛行機の場合、どんな急旋回を行っても、バンク角が正しければ遠心力(慣性力)と重力の合成力が座席に対して垂直の面内にあるので、乗っている人は横の慣性力をまったく感じない。

〔5〕水平尾翼および垂直尾翼 飛行機に働く力がつり合った状態で飛んでいるとき、突風を受けるなどしてそのつり合いが破れた場合、操縦者がそのつり合いを回復する操作を行わないでも、飛行機が自力でもとのつり合いの状態に戻ることが望ましい。この性質を飛行機の安定性という。安定性は普通、縦(たて)安定、横安定、方向安定の三つに分けて考えられる。

縦安定を受け持つのは水平尾翼である。たとえば、ある迎え角で飛んでいた飛行機が突風を受け、迎え角が大きくなったとすると、水平尾翼の迎え角も増すので、水平尾翼に上向きの力が増し、機首を下げるようなモーメントが働いて、もとの機の姿勢に戻すのである。同様に、方向安定は垂直尾翼の受け持ちである。進行方向に対し機首の方向が、つり合いの状態から左または右に振れると、垂直尾翼の働きでもとのつり合いの状態に戻ろうとする。この働きは、風見鶏(どり)がつねに風上に向くのと同じ働きなので、風見安定ともよばれる。

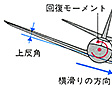

〔6〕翼の上反角(じょうはんかく) 飛行機の横の傾きは、主として翼の上反角で自動的に修正される()。機は左右いずれかに傾くと、傾いた方向に横滑りを始める。翼に上反角があれば、下がったほうの翼は横から風を受けることになるので、機の傾きを水平に戻そうとするモーメントが働くのである。背の高い垂直尾翼も横安定に寄与する。機が左または右に傾き、その方向に滑ると、垂直尾翼は横風を受け、傾きを回復するモーメントを生ずるのである。

[木村秀政]

各部の構造

飛行機の一般的な各部名称はのとおりである。エンジン、燃料タンクおよびそれらの付属装置、配管などをまとめて動力装置という。また、操縦装置、計器類、航法通信装置、電気系統、油圧系統、与圧装置などをまとめて装備という。飛行機から動力装置と装備を除いたものが機体で、主翼、胴体、尾翼、着陸装置などからなる。

[木村秀政]

機体

機体は、いろいろな状態で飛行機にかかる荷重に耐えられるよう、じょうぶでしかも軽量の構造のものでなければならない。

〔1〕機体の強度と材料 機体の各部がどれだけの強さを必要とするかは、機種によって異なり、国の耐空性基準によって定められている。輸送機を例にとると、引き起こしその他の運動で普段の3.75倍の荷重がかかっても機が破壊してはならないと決められているが、曲技用機の場合は、運動が激しいので、この荷重倍数が9.0倍になっていて、輸送機よりずっとじょうぶにできている。輸送機も曲技用機なみに強くすればよいと考えるかもしれないが、構造をじょうぶにするほど構造部材の重量がかさんで、輸送機としてたいせつな乗客、貨物などの搭載量、燃料などを積める量が減って、性能の悪いものになってしまうので、合理的に輸送機の強度を決めているのである。

軽くてじょうぶな機体の構造方式で現在広く使われているのは、アルミニウム合金を用いた応力外皮構造である。これは、アルミニウム合金の薄板で外形を形成し、その内面に強度部材や補強材を取り付けた、いわゆるセミモノコック構造である。最近の高速機、大型機などには、その一部にアルミニウム合金のかわりに、強度が大きく耐熱性でも勝るチタン合金を使うものが現れた。とくにマッハ2.5あたりを超す超音速機では、空力加熱の現象で機体表面の温度が200℃以上にもなるので、この高温に耐えるよう機体全体をチタン合金でつくる必要がある。空力加熱とは、飛行機が高速で空気中を飛ぶとき、空気と機体との衝突および摩擦で発熱する現象で、飛行機が成層圏を飛ぶ場合、機体でいちばん高熱になる部分の温度は、マッハ2で117℃、マッハ2.5で215℃、マッハ3で333℃、マッハ4で637℃、マッハ5で1027℃とどんどん高くなってゆく。機体材料として最近は、細くて強いボロン繊維や炭素繊維をエポキシ樹脂などで固めた複合材料も脚光を浴びてきた。

〔2〕後退翼形式 音速にごく近い(遷音速)か、音速以上(超音速)の高速領域では、翼の上面や下面に発生する衝撃波の害を減らすため、翼に後退角をつけることがきわめて有効である。後退角の値は速度(マッハ数)が増すほど大きくなっており、一般に、遷音速機で35度以下、マッハ1.4で45度、マッハ2で60度ぐらいが標準である。後退角のとくに大きいものでは、後縁を直線で結んで三角翼にすることが多い。SSTのコンコルドでは、胴体への付け根の後退角が75度に達する特殊の三角翼を採用している。

後退角の大きな後退翼は、高速時には空気抵抗が小さくて有利であるが、低速時には発生する揚力の値が後退角のない直線翼に比べて低く不利である。そこで、高速で飛ぶときは後退翼、低速で飛ぶときは直線翼に近くなるよう、飛行中に後退角を自由に変えられる可変後退翼variable geometry wing(VG翼)も一部の軍用機で使われている。

〔3〕主翼 主翼は燃料タンクや引込み脚の収納場所にもなっており、翼構造の一部を油の漏れない構造にしてそのまま燃料タンクとして使えるものもある。これをインテグラルタンクという。主翼には、フラップや補助翼がついているほか、上面にスポイラー(阻害板)のついたものがある。スポイラーを立てると、その後方の気流が乱れ、翼の揚力が減るとともに空気抵抗が著しく増加するので、着陸滑走のとき機を減速するブレーキとして有効である。また機の滑空角は揚力と抗力の比で決まるので、スポイラーを立てて揚力を減らし抗力を増すと、滑空角すなわち降下角が急になるので、着陸進入の場合など、降下角を加減するのに効果がある。

〔4〕尾翼 尾翼は主翼と同様の構造で、機を操縦したり、つり合いや安定を保つ目的をもつ。普通は水平尾翼と垂直尾翼よりなるが、水平尾翼に30度程度の上反角を与えると垂直尾翼の役も兼ねさせることができる。これをV型尾翼あるいは蝶(ちょう)型尾翼という。

ジェットエンジンを胴体尾部に装備するいわゆるリアエンジン型では、水平尾翼を通常の位置より高くする必要があり、ずっと高くして垂直尾翼の上にT形にのせたものが多い。これをT型尾翼という。

〔5〕胴体 胴体の内部には、操縦室、客室、貨物室などが配置され、また各種装備品の収納場所にもなっている。

ジェット機やターボプロップ機は、一般に空気密度の小さい高空で高性能を発揮するので、酸素不足や気温・気圧の急激な変化から乗員や乗客の身体を守るため、胴体内の圧力を高めて、いわゆる与圧胴体にする必要がある。これは、ジェットエンジンから直接高圧空気を分岐するか、別の圧縮機で空気を圧縮するかして得られた外気より圧力や温度の高い空気を、温度調整したうえで室内に循環させるもので、どんな高度を飛んでいても室内の気圧は高度2400メートル相当の値を下らぬよう調節されているのが普通である。

〔6〕着陸装置 着陸装置は車輪と油圧緩衝装置(オレオ)とを組み合わせた脚(きゃく)からなり、機の重心からやや後方に2組ないし4組の主脚、機首に1組の前脚をもつ前輪型と、機の重心よりやや前方に主脚、尾部に尾輪をもつ尾輪型がある。今日では、地上静止時の機の姿勢が飛行時と大差なく、地上滑走中の安定がよいなどの理由で前輪型が多い。飛行中の空気抵抗を減らすため、脚を翼、ナセル、胴体などの中に引き込められるようになっているものを引込み脚という。主脚の車輪にはブレーキがついている。

[木村秀政]

エンジンの装備

ジェットエンジンの装備法は、初期にはかなりの種類があったが、今日では、民間機と軍用機でそれぞれ標準型ができた。民間ジェット機は双発以上が多く、エンジンをポッドに入れて主翼の下面に吊(つ)るか、胴体尾部の両側に取り付けるリアエンジン型が標準になった。リアエンジン型は、フランスのカラベル輸送機で初めて用いられた形式で、エンジン位置が高いので地上の異物を吸い込むおそれが少なく、エンジンから出た音の一部が翼に反射して地上に届かないため騒音が低く、翼の影響でエンジン吸い込み口の気流の方向の変化が少ないなどの利点がある。しかし、尾部に重量物が装着されるため機の前後のバランスがとりにくく、エンジンの整備がしにくいなどの欠点があり、今日では中・小型機に多く使われている。

軍用機では、単発はもちろん、双発でも二つのエンジンを左右あるいは上下に並べて胴体内に装着したものが多い。

[木村秀政]

各種の装備品

飛行機の高性能化、大型化に伴って、近代的な飛行機には各種の装備品が積載されている。価格の点からも重量の点からも、飛行機全体のなかで装備品の占める比率が大きくなってきた。つまり、以前は人間の感覚や運動神経、体力に頼って飛行機を運航してきたが、しだいに人間の手に負えなくなって、その代理あるいは助手をつとめる装備品が必要になってきたのである。

まず、飛行機の現在の状態あるいは置かれている環境についての正しい情報を乗員に提供するのが、計器類、航法装置、通信装置である。計器類は、飛行機の速度、高度、上昇率などの性能、飛行機の姿勢、エンジン、プロペラの状態などを指示するものが多数あり、前方の計器板に取り付けられている。航法装置は、地上の各種の施設や人工衛星から送られてくる電波を受けたり、機上のレーダー、ジャイロなどを使って機の現在位置、方位、対地速度などを知らせてくれる。通信装置は、地上あるいは他機との交信をするもので、航空交通管制からの指示や気象通報などを伝達する。

乗員は、各装置からの情報に基づいて、飛行機を運航するのであるが、最近の飛行機では三舵の操縦、脚やフラップの上げ下げなど、人力では無理なものが多いので、人間の能力を補うものとして、油圧装置や電気装置が装備されている。これらの装置の油圧ポンプや発電機は、エンジンの補機駆動部によって駆動される。また、条件によっては人間以上の正確な働きをする自動操縦装置(オートパイロット)も使われ、人間の能力を補うと同時に、人間の手を省く役目もする。

[木村秀政]

現状と将来

大型化・高速化

飛行機のなかで輸送機は、以前に比べると大型のものが使われるようになった。これは世界的に、(1)航空旅客や航空貨物が年々増え続けてきたこと、(2)輸送機の運航経費のなかには、運航乗務員の費用などが大型機も小型機とほぼ同じですむものがあるので、大型機ほど乗客1人当り(あるいは貨物1トン当り)の運航経費が安くなる傾向があること、(3)とくに日本では、空港事情から運航便数が制限されているため、一度にできるだけ多くの乗客や貨物を運ぶ必要があること、などの理由による。また軍用機では、緊急時の大量輸送の要求や、戦車などの小型機では運べない兵器があることなどから大型化が進められた。以前は、その時代に巨人機とよばれていた輸送機はえてして非実用的であったが、今日の巨人機はエンジンや構造技術の進歩によって主力実用機としても成功していることが大きな進歩といえる。

いまの最新技術を利用すれば、ボーイング747などよりも優れた大型機をつくれそうに思えるが、実際に開発するには巨額の費用がかかり、それを経済的に回収できるかどうかが大きな問題になる。

一方、飛行機は、大型化とともに高速化も大きな課題の一つである。今日のジェット輸送機の多くは、マッハ0.8前後の速度で飛行するが、これは1950年代の初期のジェット輸送機とほとんど変わらない。その理由は、速度が音速に近づくと空気抵抗が急に増すので、そうなる手前の速度で飛ぶのがもっとも経済的だからである。次に経済的に飛べる速度は、一足飛びにマッハ2以上となる。この速度で飛行するSSTのように、長距離をずっと超音速で巡航するには、エンジンと機体の空力的な形を、超音速での燃料消費が少なくてすむようにくふうする必要がある。また材料も、空力加熱に耐えられるものでなければならない。

[木村秀政・久世紳二]

公害とその対策

飛行機の公害は離着陸時の騒音が主であるが、ほかに超音速飛行をすると、ソニックブームを発生する。また排気ガスの規制も行われているが、全大気汚染に占める割合としては小さい。今後SSTが本格的に使われる場合は、現在の輸送機よりも高い高度を巡航するので、その地球のオゾン層への影響が検討されている。地球の温暖化につながるCO2(二酸化炭素)の排出を削減することに関して、航空機も新型ほど輸送量当りの燃費が低いことが役にたっているが、さらに液体水素など他の燃料の使用も研究されている。

〔1〕騒音 飛行機の発生する騒音の源は主としてエンジンで、プロペラ機時代にはそれほど問題にならず、むしろ飛行機の魅力の一つに思われていた時代もある。それがジェット機になって、騒音が急に問題になってきたのは、ジェットエンジンが推力を発生する機構そのものによるといってよい。ジェットエンジンはガスを後方に噴出し、その反動で推力を発生するが、この場合、とくに初期のジェット機に多かったファンのないジェットエンジンでは、ガスの噴出速度がきわめて大きく、それが周囲の空気と混じり合うときに激しい空気の乱れがおこり、それがジェット騒音となる。

ジェット機が大型化し、エンジンの出力エネルギーが増大するとともに、その騒音もますます大きくなり、空港周辺に公害を及ぼすに至った。このため1969年、アメリカのFAA(連邦航空局)が、新しく開発する輸送機に対して騒音の最低基準を決め、これを満足しなければ型式(かたしき)証明を交付しないことにした。続いて1971年、国際民間航空機関(ICAO(イカオ))もほとんど同じ基準を採択した。さらに1977年には、より低騒音を要求する新しい騒音基準もできて、その後世界中で新たに開発される輸送機は、この基準以下の騒音特性をもつことになった。

ジェットエンジンの騒音は、排気ガスによるジェット騒音と、ターボファンから出るファン騒音が主である。ジェット騒音を低減する方法としては、(1)ターボファンのバイパス比をできるだけ大きくし、排気全体の流速を減らす、(2)エンジンの後部に、ジェット排気とファン後流を混ぜるミキサーを取り付ける、などがある。ファン騒音を低くするには、(1)ファンの動翼と静翼との空力干渉を減らす、(2)エンジンのダクト内、その他の部分に吸音材を取り付ける、などがある。このような方法で、今日の高バイパス比のターボファンエンジン付きの輸送機は、初期のジェット輸送機より、騒音が20デシベルほども低くなっている。

地上に及ぼす騒音を減らすために、離陸の場合の上昇角や着陸進入の降下角を大きくすると、低高度を飛ぶことが少なくなるので、地上の騒音はそれだけ低くなる。

〔2〕ソニックブーム 飛行機が音速以上の速さで飛ぶと、胴体先端、主翼前縁などから衝撃波が発生する。衝撃波は空気の圧力が一瞬やや上昇する波で、地上に到達すると爆発音のように聞こえる。この現象をソニックブームという。その圧力上昇が大きい場合には、建物のガラスが割れたり、その他いろいろの害を及ぼす。一般に、圧力上昇が0.5/1000気圧以内ならほぼ問題はないが、2/1000気圧を超えると被害が大きくなる。ソニックブームによる被害を減少するには、飛行高度を高めるのがもっとも有効な手段である。高度が高くなるほど、飛行機に発生した衝撃波は空気中を伝わる間に減衰し、地上に達するころには勢力が弱まってしまうからである。

[木村秀政・久世紳二]

安全性

航空の安全は、飛行機自身のほか、それを扱う乗員、地上で支援する人や設備など、多くの協力によって保たれる。うち飛行機の安全性では、まず、出会う気象環境に対して、機体の強度をほとんどの乱気流に耐えうるようにし、落雷に備えて機体各部の電気的な接続を完全にし、着氷に対して防除氷装置を備えるなどしている。飛行機自身の破損や故障に対しては、それがおこりにくいようにするとともに、もし破損した場合でも安全に飛行が続けられるように、機体構造にフェイルセーフ性や損傷許容性をもたせたり、装備を多重にし、故障すると自動的にかわりの装備に切り替わるようにしたりしている。またパイロットが最小の作業量で操縦できるように、目や手を動かすのがなるべく少なくてすむようにし、操縦席回りを見やすく操作しやすい設計にしている。機の上昇力や飛行性は、片方のエンジンが停止しても安全に飛べるように余裕をもたせている。火災に備えても、必要な場所に防火壁や火災探知警報装置、消火装置をつけ、内装の耐火性を高めるなどしている。

また事故後の安全に対しては、客席を非常着陸のとき9G(新しい輸送機では16G)の減速度にも耐えられるようにし、また停止後火災が広がらないうちに、全員が90秒以内に脱出できるよう、非常脱出口の数や脱出用スライド(自動膨張式の滑り台)、非常用機内照明に気を配るなどしている。

このような飛行機の安全上必要なことは、各国政府の耐空性基準に定められている。飛行機を開発した場合は、耐空性基準にあった設計であることを、いろいろな試験や計算で証明して、政府の型式証明を受けなければならない。また一機一機には、型式証明と同じ安全性が保たれているという政府の耐空証明が必要で、これがないと飛行することができない。

耐空性基準はときどき改正され、安全性に対する要求がしだいに高められていて、新しく開発する飛行機ほど、この強化された要求にあわせることになっている。また必要な場合には、すでに運航中の飛行機にも、安全性を高めるための改造が指示される。

[木村秀政・久世紳二]

新技術

飛行機はいろいろな技術を総合してつくられるが、エレクトロニクスの進歩により新しい技術が開発、導入されている。

〔1〕CCV 飛行機の操縦装置は、操縦桿(かん)、方向舵(だ)ペダルと舵面とを、索やロッドでつなげて人力で直接動かす方式が昔から使われてきた。飛行機が大型・高速になり、人の力では舵を動かすのがむずかしくなると、油圧を使った機力操縦装置が使われるようになった。この場合も、操縦桿から舵面の油圧作動筒のバルブまでは、索やロッドでつないで手の動きを伝えていた。

しかし近年、電子技術が進歩してくると、こうした機械的な伝達よりも、むしろ操縦桿と舵面の作動筒のバルブとを電線でつないで電気で伝達したほうが、確実で便利と考えられるようになった。さらにこの場合は、人と舵面との間にコンピュータを入れて、人の操作の間違いを修正したり、そのときの飛行状態に応じた最適な操縦をさせたりすることもできる。このような電線とコンピュータ経由の操縦装置をフライ・バイ・ワイヤfly-by-wire(FBW)とよび、新しい飛行機に取り入れられるようになってきている。

FBW式の操縦装置は、コンピュータで舵を自動的に動かして、飛行機の安全性を増したり、機体の構造にかかる力を減らしたりすることもできる。こうした舵の自動操作で機の安定性や強度を補う手法を、アクティブ・コントロール技術active control technology(ACT)とよんでいる。ACTを使うと、従来より小さい尾翼で十分な安定性を保ったり、弱めの機体構造でも飛行中にかかる力に安全に耐えることができるので、機の空気抵抗や重量を減らすことができる。そこで、最初からACTを使うことを前提に飛行機全体を設計すると、ずっと軽く抵抗の少ない機体にまとめたり、これまでは考えられなかったような飛び方をさせることも可能で、こうした設計の飛行機をCCVとよんでいる。

〔2〕STOL(エストール)とVTOL(ブイトール) STOL機は短い滑走路で離着陸ができるように、VTOL機は垂直離着陸ができるようにくふうされた飛行機である。小型・低速のSTOL機は、各種実用されている。しかし、本格的なパワード・リフト(プロペラの後流やジェット排気など、機の動力を利用して揚力を高める)の中・大型STOL機は、これまで試作機はいろいろつくられたが、実用されたのは日本の新明和PS-1対潜飛行艇とその改造型のUS-1救難機ぐらいであった。だが1980年代中期に、ソ連(ウクライナ)のアントノフAn-74輸送機が実運用を開始し、アメリカでは1993年に大型STOL輸送機マクダネル・ダグラスC-17の実運用が始まるなど、軍用機を主体にしだいに用途が広まりつつある。一方VTOLも、実用されているのはイギリスのBAeハリアー戦闘攻撃機と、それをアメリカで生産したマクダネル・ダグラスAV-8、ソ連(ロシア)のヤコブレフYak-36戦闘機だけであった。しかし近年、新しいSTOVL(ストーブル)(短滑走離陸・垂直着陸)の攻撃戦闘機の開発が盛んになってきている。

〔3〕複合材料 飛行機は、1930年ごろからアルミニウム合金を主材料としてきた。だが1960年代あたりから、より軽くて強い複合材料を機体構造に応用する研究が始まり、木材、金属に続く第三の主材料として注目されている。

航空機用の複合材料としては、まず1940年代から、ガラス繊維を合成樹脂で固めたFRP(繊維強化プラスチック)が使われ始めた。ガラスFRPは、いまでもレドーム(レーダーアンテナの覆い)や舵面などに広く使われている。ガラスFRPは、軽くて強い反面、力がかかったときの変形がやや大きいので、翼や胴体の主材料としては、グライダーや軽飛行機を除けばほとんど使われていなかった。しかし、1960年ごろから研究が始まった複合材料は、炭素繊維、ボロン繊維、アラミド繊維などをエポキシ樹脂などで固めたもので、これまでの主材料のアルミニウム合金より軽くて強く、力がかかったときの変形も少ない。機体構造に使うと、アルミニウム合金よりも25%程度の重量軽減が見込めるので、今後の発展が期待されている。実用機への応用は1970年代からで、まずF-14、F-15、F-16などの戦闘機の尾翼に使われ、続いてF-18などでは主翼も複合材料でつくるようになり、1990年代のF-22は機体構造の24%が複合材でできている。民間機でも1980年代には、ボーイング767の舵面、エアバスA320の尾翼など、構造への応用範囲が広がり、1990年代のボーイング777では機体構造の約10%に複合材が使われている。小型機では全複合材の機体もつくられている。また繊維をエポキシなどの合成樹脂でなく、アルミニウム合金などの金属の中に並べた金属複合材もあり、これを飛行機に応用する研究も進められている。

〔4〕電子式ディスプレー 飛行機の操縦席には多くの計器や表示灯があり、大型の輸送機などでは、とくにその数が増えてきた。これは飛行機の進歩の象徴のようにいわれたこともあったが、操縦士がつねに多くのものに注意していなければならないのは、安全上もけっしてよいことではない。そこで、多数の計器のかわりに数個のCRT(ブラウン管)に置き換え、これにコンピュータからの画像や文字を出させるやり方が増えてきた。

こうした電子ディスプレー方式では、飛行中のその時々の状況に応じて、操縦士に必要な情報だけを選んで表示することができる。当面関係のない情報は出さずにおくことができるので、操縦士はよけいな情報に注意をそらされることがなくなり、より安全な操縦ができる。また、表示の方法も従来の電気―機械式の計器と違って、画像や文字、あるいはいままでの計器と同様なパターンなど、いろいろな方法に切り替えることもでき、状況に応じた最適な表示を用いることができる。また運航の各場合に必要なチェックリストや、飛行機に異常が生じたときの処置のマニュアルなども表示でき、操縦士とコンピュータとの対話も行える。

さらにCRTにかわって、各種の平型の電子式ディスプレーも実用されていて、CRTよりも電力消費が少なく、軽く、信頼性も高くなるとされている。こうした計器板の電子化により、従来、人を驚かすほど多数の計器や表示灯で埋まっていた操縦席は、すっきりして見やすいものにかわってきた。

また操縦がFBW方式の場合は、長年親しまれてきた操縦桿やハンドルを、操縦士の力や手首の動きを電子制御に伝える小型のレバーに置き換えた飛行機(サイド・スティック方式)もつくられるようになった。こうした自動化を進めた機体では、人間の操作と自動操作との役割分担や優先順などを、どのように設定するかが重要になっている。

[木村秀政・久世紳二]

『木村秀政編『航空宇宙辞典』(1983・地人書館)』▽『日本航空宇宙学会編『航空宇宙工学便覧』(1992・丸善)』▽『航空情報編『航空用語事典』(1981・酣燈社)』▽『日本航空広報室編『最新・航空実用事典』(1978・朝日ソノラマ)』▽『日本航空技術協会編『航空技術用語辞典』(1992・日本航空技術協会)』▽『別冊航空情報部編『最新航空用語150』(1989・酣燈社)』▽『木村秀政監修『万有ガイドシリーズ2~7 航空機』(1981~1982・小学館)』▽『木村秀政監修『航空学入門』上下(1975・酣燈社)』▽『谷一郎著『飛行の原理』(岩波新書)』▽『近藤次郎著『飛行機はなぜ飛ぶか』(講談社・ブルーバックス)』▽『佐貫亦男著『設計からの発想』(講談社・ブルーバックス)』▽『佐貫亦男著『ジャンボ・ジェットはどう飛ぶか――ボーイング747のメカニズムを楽しむ』(講談社・ブルーバックス)』▽『馬場敏治著『航空機の設計――航空学再入門』(1980・槇書店)』▽『応用機械工学編集部編『航空機と設計技術』(1981・大河出版)』▽『石川好美著『フライトの秘密・トラベルの秘訣』(1982・誠文堂新光社)』▽『別冊家庭画報『のりもののしくみ大図鑑』(1993・世界文化社)』

ダグラスDC-3

ツポレフTu-114

ダグラスDC-8

ボーイング737

コンコルド

ダグラスDC-10

ロッキードL-1011トライスター

エアバスA300

ボーイング767

揚力の発生原理〔図A〕

翼の速さと揚力との関係〔図B〕

迎え角と気流の関係〔図C〕

高揚力装置〔図D〕

抗力および推力〔図E〕

離陸距離と着陸距離〔図F〕

昇降舵・方向舵の働き〔図G〕

機体に働く力のつり合い〔図H〕

上反角効果〔図I〕

飛行機の各部名称〔図J〕

軽飛行機の操縦法

ファルマンF60 ゴリアット

ライアンNYP-1 スピリット・オブ・…

航研機

デ・ハビランドDH106 コメット

シュド・アビアシオンSE210 カラベ…

メッサーシュミットMe262

ホーカー・シドレー(BAe)ハリアー

改訂新版 世界大百科事典 「飛行機」の意味・わかりやすい解説

飛行機 (ひこうき)

aeroplane

airplane

人間が乗って空気の中を飛ぶ乗物を総称して航空機といい,その中で,ジェットエンジン,プロペラなどの推進装置の力で前進し,その際,固定翼(回転したり,羽ばたいたりすることのない翼)に生ずる動的な上向きの空気力,すなわち揚力によって自分の全重量を支えて飛ぶものが飛行機である。航空機には,飛行機のほか,推進装置のないグライダー,回転翼の揚力を利用するヘリコプター,空気より軽いガスをいれた袋に働く空気の静浮力を利用する気球,飛行船などいろいろの種類がある。この中で気球や飛行船は原理が簡単で楽に作れるので,早くも1783年にはフランスのモンゴルフィエ兄弟の気球で人類最初の飛行が行われた。しかし飛行機は原理的にむずかしく,実現までにはいろいろの問題を解決しなければならなかったので,それより120年も遅れて,1903年になって,やっとアメリカのライト兄弟の飛行機が人類最初の動力飛行に成功した。

しかしいったん道が開けると,飛行機のほうが進歩が速かった。今や飛行機は,速度,上昇力,搭載量,航続距離などの性能や実用性などの点ではるかに他を引き離し,すべての航空機の中で世界の保有機数がもっとも多く,主役的役割を果たしている。これは飛行機が他の航空機に比べて原理的に優れているためである。気球や飛行船の場合は,浮き上がるのに利用しているのが空気の静浮力であるため,発生できる浮力は速度と関係なく,容積1m3について1kgfあまりしかない。これに反し,飛行機の翼に生ずる揚力は速度とともに増えるので,翼面積1m2の出せる揚力をどんどん上げることができた。例えば1903年のライトフライヤー機の翼は面積1m2につき7kgfの揚力しか出せなかったが,現在のジャンボジェット(ボーイング747)の翼は1m2で700kgfあまりの揚力が出せる。このため,同じ重量に対して外形がコンパクトになり,空気抵抗が減り,いろいろな性能がよくなるのである。

飛行機の歴史

鳥の模倣からの脱却

鳥が大空を自由に飛んでいるようすを見て,自分たちもあのように飛んでみたいと願い,またくふうすれば飛べるかも知れないと人間が考え始めたのはずいぶん古いことに違いない。有名なイカロスとダイダロスのギリシア伝説をはじめ,多くの物語や古代の遺跡がそれを証明している。しかし鳥の基本的な飛び方である羽ばたき飛行は,羽ばたきという一つの動作で,自分の目方を支える上向きの揚力を出すと同時に空気抵抗にうち勝って前進するための推力も発生するという,きわめて巧妙,複雑な原理からなっている。これをそのまま外見的に模倣しようとしたため,人間の飛行の夢はなかなか実現しなかった。科学技術の分野でも天才といわれ,ヘリコプターや羽ばたき機の研究にも取り組んだダ・ビンチでさえ,人間の飛行の実現に対しては,何の貢献もしていない。

鳥の羽ばたき飛行を模倣するという長い間の迷いから覚めて,人間の飛行の可能性へ向かって第一歩を踏み出したのは,イギリスのG.ケーリーであると考えられる。彼は揚力・推力分離説を提唱し,1799年,揚力を発生する固定翼と推力を発生する手動のフラッパー(板をばたばたさせるもの)からなる飛行機の設計を発表し(図1-a),1809年には,翼面積19m2の固定翼と尾翼をもったグライダーを製作,無人滑空試験に成功した。

91年ドイツのO.リリエンタールは,固定翼グライダーを製作,彼自身が操縦して滑空実験を始めた。失速事故で墜死するまでに2000回の実験を行い,固定翼の空力特性について,貴重な資料を残した。彼に続いて多くの研究家がグライダーの実験を始めたが,アメリカのシャヌートOctave Chanute(1832-1910)は,自然界には見られない複葉翼のグライダーを考案した。複葉とは主翼の翼面積を2枚に分けて上下に配置する形式で,単葉翼に比べて全体がコンパクトにまとまる利点があり,その後の飛行機設計者に大きな影響を与えた。(図1-b)

ライト兄弟の成功

〈固定翼グライダーによる滑空実験により,翼の空力特性や,飛行中の安定性や操縦性を十分に研究しておき,これにエンジンとプロペラからなる推進装置をつけて飛行機を完成する〉。これがそのころの研究者の考えていた飛行機完成への道程であり,それに沿って世界最初の飛行機を飛行させるのに成功したのがアメリカのライト兄弟である。こういう時代になっても,フランスのアデールClément Ader(1841-1925)はグライダー実験をまったく行わず,いきなり蒸気機関付きの飛行機を製作して1890年と97年に実験を行ったが,滑走中ジャンプするにとどまり,飛行はできなかった。しかしフランスでは,アデールを飛行機のパイオニアとしてある程度評価している。

ライト兄弟は19世紀末に現れた各国の研究者の中でも,一頭地を抜くすばらしい人物であった。当時の多くの研究者が試行錯誤的に仕事を進めていったのと対照的に,彼らは飛行の実現に必要な項目を一つずつ実験的に解明して成果を積み上げていった。また,他の研究者がとにかく地面を離れることだけに気をとられていたのに対し,彼らは,飛び上がった後の飛行機の操縦性や安定性についても,グライダー実験で十分研究を積んでいた。推進装置についても,家業である自転車製造の技術を生かして,軽くて馬力のある12馬力のガソリンエンジンを自作した。

こうしてライト兄弟は,自作第1号飛行機フライヤー1号の飛行に十分自信をもっていたに違いない。1903年12月17日,ノース・カロライナ州キティホークで行われた第1回のテスト飛行では,離陸すると思われる地点にカメラを三脚で据えつけ,シャッターを押す人員を待機させていた。かくして人類最初の動力飛行という世紀の瞬間はみごとにカメラにとらえられた(図1-c)。たいへんな自信といわなければならない。この日,合計4回の飛行が行われ,兄弟が2回ずつ飛んだ。最高記録は兄ウィルバーの操縦した4回目で,時間59秒,距離にして260mであった。

ライトを追い越したフランス勢

空飛ぶ乗物に関しては,熱気球(1783,モンゴルフィエ兄弟),水素気球(1783,シャルル),落下傘(1797,ガルヌラン),飛行船(1852,ジファール)と“世界最初”を独占してきたフランスも,飛行機に関してはライト兄弟のアメリカに後れをとってしまった。フランスで初めて飛行機が飛んだのは1906年で,それもパリ在住のブラジル人,サントス・デュモンAlberto Santos Dumont(1873-1932)によるものであった。しかし,フランスは研究者の層が厚く,19世紀末から多くの研究者が独自の発想で飛行機の研究に取り組んでいたので,その研究成果が1908年ころから一斉に開花して,性能の優れた飛行機が次々に現れた。09年7月25日,L.ブレリオは自作のⅪ型単葉機(図1-d)で初めてイギリス海峡を横断した(36km,32分)。この偉業でブレリオ機の声価が高まり,300機という当時としては考えられないほどの大量注文を受けてベストセラーになった。そのほか,ファルマン,ボアザン,アントアネットなどの優秀機が続々出現して新記録を樹立したり,競技会で優勝したりして,10年ころにはフランスは完全に先進国アメリカを抜いて飛行機王国となった。

第1次世界大戦

1914年7月,第1次世界大戦が勃発した。この時点で飛行機の世界記録を見ると,速度203.9km/h,高度6120m,航続距離1021kmですべてフランスが独占していたが,ライト兄弟による初飛行からわずか10年の間にかなりの水準にまで達していたことがうかがわれる。世界の航空先進国は,飛行機の軍事的価値を認識し,アメリカでは1909年ライト複葉機を通信隊に配属させ,フランス,ドイツ,イギリスなどの諸国は10年から12年にかけて航空部隊を発足させた。しかし特別に軍用を目的として開発した飛行機はなく,形式からいっても単葉,複葉,三葉,トラクター式(プロペラが機首にあるもの),プッシャー式(プロペラが座席の後ろにあるもの)など種々雑多の状態であった。

飛行機はこういう状態で戦場にかり出され,偵察,爆撃,攻撃,戦闘など種々な任務についた。その結果,一つの機種ですべての目的に対応するのは無理で,目的に応じて特徴を生かした単能機が要求されるようになった。つまり戦前までは飛行機はすべて〈飛ぶための機関〉であったが,戦争の経験によって,爆撃に適した爆撃機,戦闘に適した戦闘機というように目的によっていろいろの機種ができた。

また機体の形式からいうと,単葉は空気抵抗が少なくてスピードを出すには有利だが,複葉は激しい運動に耐えるじょうぶな構造を軽く作るのに有利であり,両者の得失を比較検討すると,当時の性能のレベルでは総合的に複葉のほうが有利だという結論になって,しだいに形式の淘汰が行われ,大戦末期には,両軍のほとんどすべての機種が複葉,トラクター式に統一された。また構造的には,ドイツのユンカースやドルニエのようにアルミニウム合金製の機体も現れたが,一般的には当時の性能,大きさでは木製のほうが軽くて実用的という結論になって,ほとんどすべて木製構造になった。これより四半世紀後の第2次大戦では結論がまったく逆になって,軍用機のほとんどすべてが単葉,金属製に統一されたことと比較すると興味深い。

第1次大戦で,飛行機の行動量は平時に比べてけた違いに増したので,その経験の集積で飛行機はたくましく成長し,実用性が飛躍的に向上した。しかし飛行機の設計方針としては,木製複葉という保守的な線に固まってしまったので,20年代に平和な時代を迎えても,なかなかそこから脱却できなかった。その意味で飛行機発達史上,20年代,とくにその前半は暗黒時代であったといってもよい。

高性能化への要求

第1次大戦が始まるまでは,飛行機の性能も幼稚だったので,大戦が終わってみると世界中の空がほとんど未開拓のまま残されていた。一方,4年間の大戦の試練で飛行機の航続性能も信頼性も大幅に向上していたので,各国の飛行家たちによって,空路開拓への挑戦が盛んに行われた。これらの開拓飛行では,飛行機のもつ性能に対してかなり無理な冒険的な企画が多かったので,成功すれば無名の飛行家が一躍空の英雄とたたえられる反面,目的を果たさず挫折するものも多かった。アメリカとヨーロッパの間に横たわる北大西洋横断飛行の場合は,1919年から30年までの12年間に,挑戦61回に対し成功はわずかに17回,あとは離陸に失敗するか,故障で引き返したり,不時着するか,行方不明になるかであった。

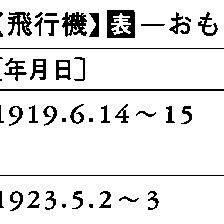

新空路に対する挑戦は,第1次大戦と第2次大戦の間続き,地球上のほとんどすべての部分が開拓された。そのうちのおもな飛行を表に示す。このような長距離飛行を行うには,飛行機の航続性能の向上が要求されるわけだが,一方,第1次大戦直後からヨーロッパ,アメリカを中心に本格的に開始された定期航空輸送もしだいに発展してきて,輸送機の高性能化に対する要求が強くなってきたことにもよる。とくに国土の広いアメリカではこの要求は切実で,1920年代の終りころからノースロップ,ロッキードなどアメリカのメーカーによって,近代化革命ののろしが上げられたのである。これは,当時いまだに幅をきかしていた空気抵抗の大きい複葉や支柱付き高翼単葉から,低翼片持翼単葉へ,固定脚から引込脚へ,木製や金属の骨組みに羽布を張った旧式な構造から薄いアルミニウム合金の応力外皮構造へと思い切った改革をし,さらに主翼フラップ,過給機付きエンジン,可変ピッチプロペラなどの近代装備を加え,画期的な高性能化をはかろうとするものであった。1930年代半ばに就航したダグラスDC3,ロッキード・エレクトラ,ボーイング247などの輸送機はその代表的な例(図1-e)で,長い間200km/h前後と低迷を続けていた輸送機の巡航速度もこの近代化で一躍300km/hを突破するに至ったのである。

プロペラからジェットへ

1939年9月,ドイツ軍がポーランドに侵攻し,第2次大戦が始まった。前の第1次大戦でも多数の飛行機がいろいろの目的に活躍したが,当時は兵器としての威力がまだまだ不足で,陸軍,海軍の行動に対して補助的な役割を果たしたにすぎなかった。ところが第2次大戦では,飛行機の性能が飛躍的に向上していたので,空軍の優劣,勝敗が戦局の帰趨を決定するまでになった。このため参戦国は,少しでも早く敵にまさる優秀機を開発,生産して戦場に送ることに全力をあげたから,各機種の性能は飛躍的に向上した。各機種の中でもっとも高速を要求される戦闘機の最大速度は平均して600km/h台に達し,大戦末期には700km/hを超すものも現れた。

プロペラ機がこのような高速で飛行すると,高速で回転しつつ高速で前進するプロペラの羽根の先端部は音速に近づき,プロペラ効率の急激な低下を招く。この見地から,プロペラ機には最大速度の限界があるはずで,大戦末期の戦闘機はその限界に近づいてきたのである。

この障害を突破して,より高速を求めるならば,ジェット機によるよりほかはない。その動力となるジェットエンジンについては,すでにイギリスのW.ホイットルの1930年の特許があるが,ドイツやイギリスのいくつかの会社が自社の企画としてジェットエンジンの開発に着手したのは30年代の後半であった。その結果,39年8月24日にはドイツのハインケルHe178(図1-f)がジェット機として世界で初めての飛行に成功し,40年イタリアのカプロニ・カンピーニN1,41年イギリスのグロスターE28/39と続いた。

しかし,ちょうど大戦中で各国とも実用機の改良,生産に追われていたので,ジェット機の実用化はおくれ,大戦末期の44年ころになって,ドイツのメッサーシュミットMe262,イギリスのグロスター・ミーティアなどが戦線に現れた。これらは最大速度850~900km/hと断然プロペラ機をしのいだが,初期のターボジェットエンジンは燃費がきわめて悪かったため航続時間が短く,空軍で主力の座を占めるまでには至らなかった。

それにしても,プロペラ機の性能が限界に近づいたとき,タイミングよくジェット機が出現し,このため飛行機の性能が,図2の変遷図でもわかるとおり,停迷期を迎えることなくどんどん発展していったことは,まことに興味深い。しかもジェットエンジンの研究は各国政府の先見性によって国策として始められたのではなく,個人の研究者の発想や民間企業の企画によってスタートし,ある程度成果があがったところで,政府が本腰を入れて援助を始めたのである。

ジェット機の時代

1945年8月,第2次大戦が終了するとともに,ジェット機の実用化が急速に進展した。初めのうちはジェットエンジンの燃費が著しく悪く,航続時間が短くなるので,速度や上昇力に重点をおく戦闘機がまずジェット化され,エンジンの燃費改良につれて,爆撃機,攻撃機などの機種にもジェット化が及び始めた。さらに燃費が改善され,経済的な運航が見込まれるようになって,ジェット輸送機も登場した。その第1号はイギリスのデハビランド・コメット1型機で52年5月に定期航空に就航したが,与圧胴体の外板の疲労破壊で空中爆発事故が2回続けて起こり,就航停止になってしまった。このため,58年10月,アメリカのボーイング707,イギリスのコメット4型の大西洋横断空路就航が本格的なジェット輸送時代の幕あけとなった。

続いて60年ころまた一つの革新が起こる。ターボジェットにおけるターボファン方式の導入である。60年ころまず出現したターボファンはバイパス比0.5~1.0程度であったが,70年ころからバイパス比5.0以上のいわゆる高バイパス比ターボファンが実用化された。これは,高バイパス比の採用により推進効率が向上したうえに,エンジン本体の熱効率や要素の効率も改良されたので,ストレートジェットはもちろん,初期の低バイパス比ターボファンに比べても,著しい燃費や騒音の低減が達成された。一方,これらの高バイパス比ターボファンは出力のうえでも目覚ましい向上を示し,離昇推力20~25tという強力なエンジンが生産されるようになった。これに伴って,従来の輸送機より幅の広い胴体(いわゆるワイドボディ)をもったボーイング747,マクダネル・ダグラスDC10,エアバスA300などの大型輸送機が70年ころから次々と就航した。ジェット機の出現は,飛行機のスピードアップだけでなく,大型化をも可能にしたのである。

超音速飛行

ジェット機の出現により,すべての機種にわたって飛行機のスピードが飛躍的に増加したのはいうまでもない。とくに軍用機の高速化は目覚ましく,各国の第一線戦闘機はマッハ2.0~2.5の高速に到達した。世界でいちばん速いのはロッキードSR71A偵察機で3529.56km/h(約マッハ3.3)の記録をもっている。

しかし民間輸送機は経済性の見地から一般に音速の少し手前の800~950km/h(マッハ0.8内外)を巡航速度としている。これは初期のボーイング707以来,今日まで変わらない。将来ともこの速度範囲は民間輸送機にもっとも適した速度として,永久に使われるであろう。

民間輸送機の分野でも超音速輸送機(SST)としてフランスとイギリスで共同開発したコンコルドが1976年以降就航している。ふつうの亜音速輸送機に比べて2倍以上のマッハ2.0の巡航速度をもつが,客席が約100内外と少なく,航続距離も6000kmともの足りないため,開発国以外からの注文がなく,わずか16機で生産を打ち切ってしまった。しかし現代の技術をもってすれば,さらに高速で,搭載量も航続距離もコンコルドよりはるかに優れた第2世代SSTの開発は可能である。近い将来に実現する可能性がある。

図2に過去80年にわたる飛行機の速度,高度,航続距離の世界記録の変遷を示す。ジェット機の出現により,1950年代から60年代にかけて,各記録とも目覚ましい進歩を示しているが,70年に入ると進歩の度合が鈍化し,現在では性能的にはほぼ実用上の限界に達しているように思われる。したがって飛行機の今後の進歩は,安全性,信頼性,快適性,経済性などの向上に重点がおかれるように思われる。

性能と構造

飛行の原理

地面の上を走る電車や自動車は,その重量が車輪に働く上向きの地面反力で支えられている。また水の上を走る船は,その重量がアルキメデスの原理に基づく水の浮力で支えられている。これらの場合は,支えられているという事実がわれわれの目に見えるので,別に物理学的な説明を聞かないでも直観的にそれを認めることができる。飛行機の場合は,その重量,つまりそれに働く重力が揚力で支えられているわけだが,空気は地面や水と違って目に見えないので,この現象の理解は直観的というわけにはいかない。だから,多くの人間や貨物を乗せた何百tもある金属の塊がどうして空を飛ぶのか不思議でならないという疑問も生まれてくるのであろう。

飛行機を支える揚力は,空気の流れ,いい換えると風の力の一種である。風というと,われわれはすぐ自然の風を連想するが,静止した物体にある速さ(V)の風が当たる場合と,物体が同じ速さ(V)で静止した空気の中を反対方向に走る場合とは,現象としては同じであり,風の力の生じ方は変わらない。これは自転車で走って見ればすぐわかることで,自然の風がまったくないときでも,5m/sの速さで走れば,5m/sの風が進行方向と反対の前方から身体に当たってくる。ジェット輸送機が270m/s(970km/h)という速さで静止した空気の中を飛べば,270m/sというものすごい風が前方から機体に当たってくるのである。この場合,風の力は速度の2乗に比例して増していく。風速50~60m/sの台風ですら,家や塀を倒す力をもっているのだから,ジェット機に働く空気力がどんなに大きいものか想像できるだろう。問題は風の力の方向である。ふつうの物体は空気の流れの中に置かれると,流れの方向に押される力,つまり空気抵抗を受ける。同じように飛行機も空気抵抗(抗力)を受けるが,ただ飛行機が一般の物体と違う点は,その翼に抗力と同時に流れに直角上向きの力,すなわち揚力を生ずることである。

翼に揚力を生ずる現象は,原理的には野球のボールのカーブと同じである(図3-a)。ボールを投げるとき,回転を与えてやると,ボールの表面近くの空気がボールにくっついて回転を始める。ボールが前進するために前方から当たってくる風速と回転による流速とが合成され,ボールの片側では流速が増して圧力が下がり,反対の側では流速が減って圧力が上がる(ベルヌーイの定理)。その圧力差でボールの軌道を曲げる力が生じ(マグヌス効果),ボールはカーブするのである。

翼の断面の形を調べてみると,一般に上面のほうが湾曲度が大きく,下面のほうは小さくなっており,気流方向に対していくらかの迎え角(翼断面の基準線と飛行方向,つまり流れの方向とのなす角度)がついている。こういう形の翼が空気中をある速さで進むと,翼のまわりに図3-bに示す方向にぐるぐる回る流れ(循環流)が起こり,これが前から当たる風速と合成されて,翼上面の圧力は大気圧よりも低く(負圧),翼下面では大気圧よりも高く(正圧)なる。その結果,翼上面は負圧によって吸い上げられ,下面は正圧によって押し上げられ,この両方の作用がいっしょになって翼に揚力が生ずるのである。ただ翼と野球のボールと違うところは,ボールは外から回転を与えてやらないとそのまわりに循環流を生じないが,翼は適当な迎え角を保って空気中をまっすぐ運動させるだけでそのまわりに循環流を生じ,揚力を生ずるという性質をもっているのである。

翼の揚力は,同じ迎え角では速度の2乗に比例して増加する。また同じ速度では迎え角が大きくなるほど揚力は増加する。ただしそれには限界があって,迎え角がある大きさに達すると,翼上面の気流が表面からはがれて渦ができ,その結果揚力が著しく減り抗力が急激に増して飛行が困難になる。この状態を失速stallという。飛行機がある速さを保って水平飛行を続けるためには,揚力が重力とつりあい,推進装置の推力が飛行機全体に働く抗力とつりあっていなければならない。このため高速で飛ぶときは迎え角を小さくし,低速で飛ぶときは迎え角を大きくし,翼の揚力が重力とつりあうよう調節してやらなければならない。翼の迎え角をどんどん増していけば,飛行機の速度を下げていけるわけだが,迎え角がある限界に達すると失速状態になるので,それ以下の速度では揚力が重力を支えられなくなってしまう。つまり飛行機には安全に飛行できる速度の最小限度があるわけで,それを最小速度または失速速度と呼んでいる。ジェット輸送機の最小速度は一般に200~250km/hで新幹線の最高速度と同じくらいである。地上や水上の乗物はもちろんのこと,ヘリコプターでも飛行船でも,どんなに遅い速度でも走ることができる。これに反しそれぞれに最小速度が決まっていて,それ以下の速度では飛ぶことができないのは,飛行機のもつ致命的な欠陥といえる。

→翼

離陸および着陸と失速速度

飛行機は最小速度以上の速度でなければ飛ぶことができないので,離陸の場合は,静止の状態から離陸に適する速度まで加速するために,地上を滑走する必要がある(垂直離着陸機は除く)。また着陸のときも,適当な速度で進入してきて接地し,減速停止するまでに地上滑走をしなければならない。どちらの場合も,むずかしい操作なので,安全を期するために操作のしかたにいろいろの規定が設けられている。ジェット輸送機の場合を例にとって,まず離陸の場合を説明すると,滑走路端から滑走を始め,だんだん加速してVR(ブイアール)(ローテーション速度rotation speed)に達したら機首を引き起こす。機は地面を離れなおも加速しつつ高度35フィート(10.7m)に達するまでに,V2(ブイツー)(安全離陸速度take-off safety speed。機種により失速速度の1.15~1.20倍とする)に達していなければならない。VRはこの条件を満足するように決められるのである。輸送機では,安全のために離陸滑走中に一つのエンジンが停止した場合のことも考えられていて,もしあらかじめ定められたV1(ブイワン)(臨界点速度critical engine failure speed)に達する前に1エンジンが停止したら,離陸をあきらめブレーキをかけて減速停止,V1を超えてから1エンジンが停止したら,残りのエンジンで離陸を続けることに定められている。図4で,(1)ちょうどV1で1エンジンが停止した場合に離陸を始めてから高度35フィートに達するまでの水平距離と,(2)離陸をあきらめて減速停止した場合の水平距離,(3)全エンジンが作動しているとき,離陸開始地点から高度35フィートに達するまでの距離の115%の三つのうち,いちばん長いものを離陸必要滑走路長といい,この値は利用できる滑走路の長さより短くなければならない。着陸の場合は,滑走路の端を高度15mで通過するときの着陸進入速度が失速速度の1.3倍に規定されている。そこを通過してからエンジンを絞り,機首の引起しを行って減速するので,接地のときは,失速速度の1.25倍くらいになる。高度15mを通過してから減速停止するまでの水平距離を,余裕をみて1.67倍した距離を着陸必要滑走路長という。これも利用できる滑走路より短くなければならない。このように離陸の場合も着陸の場合も,その性能は失速速度によって決まり,失速速度の小さいものほど,加速あるいは減速のための距離,したがって滑走路長が短くてすむことがわかる。

翼面荷重と高揚力装置

飛行機の失速速度を小さくするにはどうしたらよいか。第1に飛行機の総重量のわりに翼面積を大きくして発生できる揚力を増す,つまり総重量を翼面積で割った値(翼面荷重)を小さくすればよいことは直観的に理解される。しかし翼面荷重を小さくすると,同じ総重量に対して機体の外形が大きくなり,空気抵抗も増えるし,機体の構造重量も増すので,速度や航続性能の点では不利である。そうかといって,あまり離着陸滑走路長がのびても困るので,失速速度を増さないで,しかも翼面荷重を十分大きくするくふうが必要になる。そこで考えられたのが高揚力装置である。今日ふつうに使われている高揚力装置は主翼の後縁につけた後縁すきまフラップであるが,フラップの効果をさらに強くするため,翼の前縁に前縁すきまフラップを併用したものもある(図5-a)。このようなフラップを使うと,同じ翼面荷重でフラップを使わない場合に比べて失速速度を減らすことができるし,また失速速度を同じにすれば,フラップを使うことにより,翼面荷重を高くすることができる。このような高揚力装置が実用になったのは1930年代前半で,設計者は,高揚力装置の働きを活用し,思い切って翼面荷重を高めることにより,離着陸滑走距離がのびる心配なしに速度や航続性能を著しく改善することができるようになったのである。しかしすきまフラップを使った高揚力装置は性能的に限界に達しており,これ以上の効果をもつものとして動力を利用した吹出しフラップが研究されている。これには翼上面吹出式(USB。upper surface blowingの略),外部吹出しフラップ(EBF。externally blown flapの略),オーグメンター翼augumenter wingなどの種類がある(図5-b)。翼上面吹出式は,ジェットエンジンの噴流をフラップを下げた翼の上面に吹き出すと,噴流が曲面に沿って下向きに流れるというコアンダ効果を利用したもので,噴流に下向速度を与えるという運動量変化によってきわめて大きな揚力の増加を得ている。また外部吹出しフラップは,ジェットエンジンの噴流を直接すきまフラップの下面にぶつけて下向きにすることによって揚力の増加を得るもの,オーグメンター翼は,エンジンから分岐した圧縮空気を,二重のフラップの間を通して下向きに吹き出すことによって揚力の増加をはかるものである。各種の動力利用吹出しフラップはすでに実用段階に近い。

→高揚力装置

推進装置

翼に揚力を発生させるには,空気抵抗に打ち勝って,飛行機に必要な速度を与える推進装置が必要である。推進装置として現在実用されているのは,(1)ピストン機関でプロペラを駆動して推力を得る方式,(2)ガスタービンでプロペラを駆動する方式,すなわちターボプロップ,(3)ガスタービンでつくった高温高圧のガスを後方に噴出し,その反動で推力を得る方式,すなわちターボジェットの三つの形式である。現在広く使われているターボファンはターボジェットの変形で,ふつうのターボジェットにファンを追加したものである。ファンで圧縮した空気の一部をエンジン本体に送り,圧縮,燃焼,タービン駆動の行程を経て後方に噴出するとともに,残りの空気はファンから直接後方に噴出して推力を得ている。ターボファンに対しターボジェットをストレートジェットという。このほかラムジェット,ロケットなども航空機用推進装置として使われることがある。

飛行機はその推進装置によって,ピストンエンジンやターボプロップエンジンでプロペラを駆動するプロペラ機,ストレートジェットやターボファンなどのいわゆるジェットエンジンを利用して推力を得るジェット機に大別される。またターボプロップ,ターボジェット,ターボファンなどのガスタービン推進装置をもつ飛行機を総称してタービン機ということもある。

プロペラ機とジェット機を比べてみると,前者は後者に比べて大きな欠点をもっている。プロペラの羽根は高速で回転しながら空気中を前進しているので,とくに羽根の翼端に近い部分は,空気に対してきわめて大きな相対速度をもっている。この相対速度がだんだん大きくなって音速に近づくと,空気の圧縮性の影響が現れてきて,プロペラの効率が著しく低下する。したがってプロペラ機が効率よく飛行できるのは,マッハ0.7(音速の0.7倍,例えば高度6000mで約800km/h)程度の速度までである。これに対してジェット機にはこのような制限はない。またプロペラの吸収馬力(プロペラがエンジンから吸収する馬力)を増すには,直径を大きくする必要があり,現在最大のプロペラ機,ソ連のアントノフAn22輸送機の1万5000馬力エンジンのプロペラは,8枚羽根で直径6.2mに達しているが,このあたりが実用上の限界とされている。つまりプロペラ機ではプロペラの吸収馬力の実用上の限界から,機体の大きさにも限界が生ずるが,これに対してジェットエンジンには出力に対する実用上の限界はなく,したがってジェット機では,ボーイング747(総重量372t)よりさらに機体を大型化することも可能である。さらに一定の燃料を消費して飛べる距離,つまり燃料の経済性でも,現在ではジェット機のほうが優れた性能をもつようになり,航続性能も勝っている。ただプロペラ機は低速時の効率がいいので,離陸滑走距離が短いという長所がある。以上のような比較から,ジェット機の優位は明らかであり,このため大型機から中型機,小型機としだいに使用範囲が広くなり,将来はプロペラ機はごく限られた用途だけのものとなろう。

飛行機には,推進装置の数によって,プロペラ機,ジェット機とも,推進装置が1組ついた単発機,2組ついた双発機,以下3発機,4発機などの種類がある。まれには6発機とか8発機とかいうものもあるが,あまりエンジンの数が多いと取扱いが不便で,維持費も高くなるので実用的でない。単発機は手軽で使いやすいので,軽飛行機などに多く使われるが,エンジンが故障などで止まった場合はどうすることもできない。そこで輸送機はじめ各種の実用機の多くは,双発以上にするのがふつうである。現代の双発機,3発機,4発機は,プロペラ機でもジェット機でも,一般にエンジンのうちの一つが止まっても,残りのエンジンだけを使って,水平飛行はもちろん,離陸や上昇までできるようになっている。

航空エンジンに使う燃料は,ピストンエンジンではガソリン,ターボプロップやターボジェットではガソリン,ケロシンを含むジェット燃料が使われる。燃料は主として主翼あるいは胴体内の燃料タンクに収められているが,軍用機などでは,航続性能を増すために,さらに流線形のタンクに入れて翼の下などに懸吊することもある。

→ジェットエンジン →プロペラ

操縦装置

飛行機は飛行中や地上滑走中に速度や姿勢や飛行経路などを自由に変えるために,3種類の舵,すなわち昇降舵,補助翼,方向舵をもっている(図6-a)。昇降舵は水平安定板の後縁にヒンジ(蝶番)で取り付けられ,操縦席で操縦桿(かん)を手前に引くと後縁が上がり,押すと下がるようになっている。昇降舵後縁を上に上げると,水平尾翼に下向きの力が生じ,機は重心のまわりに機首を上げ,その結果,翼の迎え角が増す(図6-b)。これを上げ舵という。反対に昇降舵後縁を下げると,機首を下げ,その結果翼の迎え角が減る(図6-c)。これを下げ舵という。

前述したように,飛行機がある速さで水平飛行を続けるためには,翼の揚力と重力がつりあうと同時に,プロペラあるいはジェットエンジンの推力が飛行機の抗力とつりあっていることも必要である。このため操縦者は操縦桿で昇降舵を操作して翼の迎え角を加減して揚力と重力とのつりあいをとり,同時にエンジンのスロットルレバー(絞り弁ともいう。自動車のアクセルに相当する)を操作して推力を加減し,抗力に等しくなるようにしなければならない。上昇,下降にも,水平飛行の場合と同じように昇降舵操作と同時にスロットルの操作が必要で,与えられた速度に対し,水平飛行に必要な推力より大きな推力を与えると,その余裕推力で機は上昇し,推力が不足すれば機は下降する。飛行機が着陸進入して高度を下げていくときは,下げ舵でなく上げ舵をとるのがふつうである。上げ舵にすると水平飛行に必要な揚力を得る速度を下げることができ,着陸に安全だからで,このときスロットルを絞って推力を減らすと,機は上げ舵をとっているにもかかわらず推力不足で降下する。上げ舵は上昇するための舵ではなくて,迎え角を大きくして速度を遅くするのに用いる舵,反対に下げ舵は迎え角を小さくして速度を速くするのに用いる舵である。一般に上昇のときは上げ舵をとるが,これは速度を遅くしたほうが上昇に必要な馬力が少なくてすむためで,上昇のときにはその馬力を出すためにスロットル弁を開いてやらなければならない。

補助翼は主翼の左右の翼端の後縁にヒンジづけされている。補助翼はふつうフラップと並んでその外側についていて,フラップが左右同時に同じ角度で下がるのに対し,補助翼は一方を上げると,他方は下がるようになっている。いま左の補助翼を下げ右の補助翼を上げると,左翼は揚力が増し,右翼は揚力が減るので,機を右に傾けるようなモーメントが働く(図6-d)。したがって補助翼の操作によって機を左あるいは右に傾けることもできるし,左右の傾きをなおして水平にもどすこともできる。補助翼の操縦は,昇降舵と共通の操縦桿を左右に倒すか,操縦桿の上についたハンドルを左か右にまわすことで行われる。

方向舵は垂直安定板の後縁にヒンジづけされている。操縦席の左のペダルを踏むと,方向舵後縁が左に動き,垂直尾翼に右向きの力を生ずるので,機首を左に向けようとするモーメントが生ずる(図6-e)。また右のペダルを踏めば機首は右に向く(図6-f)。

飛行機の方向舵は船の舵と同じ働きをするが,左右どちらかに旋回する場合,船では方向舵に相当する舵を操作するだけでよいが,飛行機の場合は,補助翼と方向舵をうまく使い,旋回の中心のほうへ機を傾け,図7のように旋回で生ずる遠心力と揚力と重力がつりあうようにしなければならない。このような正しい旋回をすると,機は横滑りすることなく,遠心力と重力との合力が機体に対して機の上下軸方向に一致するので,自動車や船の旋回の場合のように身体が旋回の外側のほうに倒される慣性力をまったく生じない。旋回半径を小さくしようとすると,遠心力が大きくなるので機のバンク角(左右の傾角)を大きくして力のつりあいを保つ必要がある。軍用機や曲技機で,とくに小半径の旋回をするため,バンク角を90度近くまでとることがある。これを垂直旋回という。

現在の飛行機では,以上の三つの舵のほかに,スポイラーをつけたものがある。スポイラーは翼の上面,後縁フラップの前の部分にあり,これを垣根のように立てると翼上面の気流が激しく乱れて揚力が減り抗力が増える。飛行機あるいはグライダーが動力を使わないで滑空するとき,その滑空比(下がる高度Hに対して進む水平距離Sが何倍になるかを表す。すなわちS/H)は飛行機あるいはグライダーの揚抗比(揚力と抗力との比)に等しい。したがってスポイラーを立てて,揚力が減り,抗力が増せば,揚抗比,したがって滑空比が小さくなり,降下角が大きくなる。すなわち,スポイラーの操作で滑空角を加減することができる。また地面に降りてからスポイラーを立てると,まだスピードがあっても,揚力が減るので機の重量が地面にかかり,車輪ブレーキの効きが増すという利点もある。

以上の三つの舵,スポイラー,フラップなどは操縦席にある操縦桿,ペダル,レバーなどと操縦索,あるいはてこなどで機械的に連結され,操縦者の意のままに動かすことができる。しかし飛行機が高速化,大型化するに伴い,舵などを作動するのに要する力が大きくなり,人力だけではむりになってきた。そこで各舵などに油圧の作動筒(アクチュエーター)をつけ,それを操縦席と機械的に連結して操作できるようになっている。また最近は油圧作動筒の代りに電動機を取り付け,これを操縦席と電気的に連結し,操縦者が電気信号を送ればそれに対応して舵が動くというシステムもある。これをフライ・バイ・ワイヤfly-by-wireという。

→舵

最大速度と巡航速度

飛行機は,昇降舵を操作して迎え角を変え,スロットルレバーを操作して推力を加減することにより,任意の速度で水平飛行ができるようになっている。しかしだんだん速度を増していくと抗力が増大してくる一方,エンジンの出せる推力には限りがあるので,水平速度にも限界があって,それ以上は速度が出せない。その限界の速度を最大速度という。つまり飛行機には最小速度と最大速度があって,その範囲なら,自由に水平飛行ができるのである。現在一般に使われている飛行機の最大速度は,音速よりも遅く,亜音速機といわれている。亜音速機では一般に最大速度が最小速度の3~4倍である。

音速は大気温度で変わり,標準大気では高度0で1225km/h,高度1万1000m以上(成層圏)で1062km/hである。音速に対する速度の比をマッハ数という。飛行機の速さが音速に近づくと,マッハ0.8とか0.9あたりで抗力が急に大きくなるので,そこを超えて音速以上(超音速)で飛ぶには,強力なエンジンが必要であり,機体の設計にも超音速時の抗力を減らすためにいろいろのくふうが必要である。このような音速を超えることのむずかしさを形容して音の壁ということばもある。軍用機の中でとくに高速を要求される戦闘機,爆撃機,偵察機などには超音速機が多い。超音速機の中にはロッキードSR71A偵察機のように,マッハ3を超すものもあるが,一般に戦闘機の最高速度はマッハ2.0~2.5である。民間機ではフランスとイギリスが共同で開発したコンコルドがただ一つの超音速機で,巡航速度はマッハ2.0である。コンコルドのような超音速輸送機をSSTという。現在SSTがあまり使われないのは,亜音速機に比べて,航続性能,搭載量,経済性,騒音などで評価が劣るためである。

超音速機はもちろんだが,音速に近い高亜音速(マッハ0.8~0.9)で飛ぶ場合にも,抗力の低減に特別の配慮が必要である。とくに重要なのは主翼の平面形で,後退角θをつけるのがふつうである(図8)。機の前進によって翼に当たる流速Vのうち,翼面上の風圧を決めるのは,前縁に直角の成分Vcosθである。後退角θが大きくなるほどVcosθは小さく,それだけ衝撃波の発生が遅れるのである。したがって高速のものほど後退角を大きくするのが有利で,後退角は高亜音速機で35度以下,マッハ1.4程度の飛行機で45度,マッハ2.0で60度くらいが標準である。後退角のとくに大きいものでは,後縁を直線で結んで三角翼にすることが多い。

後退角の大きな後退翼は,高速時には抗力が小さくて有利であるが,低速時には出せる揚力の値が後退角のない直線翼に比べて低く不利である。そこで高速で飛ぶときには後退翼,低速で飛ぶときには直線翼に近くなるよう,飛行中後退角を自由に変えられる可変後退翼variable geometry wing(略してVG翼)が一部の高性能多用途軍用機で使われている。

高亜音速機や超音速機では翼型の選定も重要で,いろいろな研究がなされている。高亜音速ジェット輸送機用の翼型として広く使われるようになったスーパークリティカル翼supercritical wingと呼ばれる翼型もその一つである。これは,理論的に翼面上の風圧分布を計算し,高亜音速で翼面に衝撃波が発生して抗力が急激に増すマッハ数をできるだけ遅らせる(高くする)ようくふうしたものである。例えば図9のように同じ厚さの翼で比較すると,ふつうの翼型では抗力が急増する臨界マッハ数が0.82なのに,スーパークリティカル翼では0.89となる。もし臨界マッハ数を同じにすると,スーパークリティカル翼では,ずっと翼型の厚いものが使える。これまで高亜音速機では高速時の抗力を減らすため,できるだけ薄い翼型を使う傾向があったが,スーパークリティカル翼の導入で,もっと厚い翼が使えれば,構造的にもじょうぶになって有利だし,燃料を入れる容積も増える。あるいは構造上の有利さを利用して,翼のアスペクト比を大きくして,つまり細長い翼にして航続性能を改善することもできるのである。

飛行機は最大速度と失速速度(最小速度)との間で,目的に応じて任意の速度を選んで飛ぶことができる。しかし最大速度は,エンジンを全開またはそれに準ずる状態にして得られるので,エンジンの耐久性から考えても,こういう状態をそう長くは続けられない。また失速速度に近づきすぎても危険である。そこで飛行機は,最大と最小の中間で,燃料消費の点からもなるべく経済的な速度を選んで飛ぶのがふつうである。これが巡航速度である。巡航速度は飛行の目的やいろいろな条件に対応して,かなり広い範囲で自由に選ぶことができる。輸送機の場合は,長い距離を安全確実に,また経済的に飛行することが要求されるので,巡航速度の選び方はとくに重要である。輸送機がある高度をある重量で飛ぶとき,その航続率(燃料1kgで飛べる距離)は図10のように速度によって変化する。曲線上のE点に相当する速度で飛べばいちばん経済的だが,ここでは一般に速度が遅すぎて時間もかかるし,風の影響も受けやすいので,航続率が最大値の99%になる点Lをもっとも経済的な巡航速度とし,長距離巡航速度という。ふつうはいろいろの条件を考えて,これより速い速度を選ぶか,あまり最大巡航速度(エンジンの耐久性や機体の強度などを考慮して許される最大の巡航速度)Mに近づくと,航続率が低下して不経済になることがこの曲線でも示されている。

→超音速飛行

上昇限度と与圧室

飛行機は速度だけでなく,高度についても飛べる範囲が決まっている。高度をとるほど空気密度が減るので,抗力が減りスピードが出しやすくなる。しかしその反面,高空にいくにつれ,空気の密度の低下とともにエンジンの出力も低下してくる。その結果,ある高度以上では,推進装置の出せる推力が抗力を下回り,水平飛行ができなくなり,飛行機はそれ以上上昇できなくなる。この高度を上昇限度という。上昇限度のこれまでの最高記録(定常飛行ができたもの。1995年末現在)はアメリカのロッキードSR71Aの2万5929mである。

飛行機は地上と上昇限度の間で,いろいろな条件からみて最適の高度を選んで飛ぶ。今日のタービン輸送機は長距離路線の場合,1万m内外の高度を巡航し,近距離路線でも,6000m内外というようなかなりの高空を巡航する。これは,タービン輸送機は高空にいくほど燃料消費量が減って航続率が大きくなり,また気象的にも安定しているからである。

しかしこのような高空を飛んでいると,気圧が下がり酸素量が減るので,乗っている人間がいわゆる高山病にかかる心配がある。そこで,今日では高空を飛行する飛行機では,乗員室,客室,貨物室などを空気のもれない気密構造にし,その中に外気より圧力の高い室空気を循環させる与圧室が装備されている。民間輸送機は,機がどんな高空を飛んでいようと,室内の気圧は高度2400m相当の気圧以上に保たれている。また室内圧力の変化率はあまり大きいと耳が痛くなるなどの不快感を与えるので,高度に換算して90~150m/min程度に調整されている。与圧の空気源としては,プロペラ機ではキャビンスーパーチャージャーという特殊な圧縮機をエンジンで駆動するが,ジェット機ではジェットエンジンの圧縮機から直接空気を抽出して客室に送るようになっている。この場合,空気は適当な室温になるよう温度調整がなされている。客室には空気を外に流すバルブがついていて,その開閉で換気量を調整する。民間輸送機では,乗客1人当り最小0.283m3/minの換気量が規定されている。

→与圧胴体

胴体

胴体は飛行機の中枢をなす部分で,乗員室,客室,貨物室,各種の装備(電気系統,油圧系統,空気系統,電子装置など)を収容し,かつ主翼,尾翼,操縦装置,推進装置,着陸装置などの部分をまとめて,飛行機としての機能を発揮させる役目をする。その長さや直径は機の特性に応じて定められるが,最近輸送機の大型化に伴い,客室の幅を増すため,胴体直径をとくに大きくした機体が現れている。これを広胴型機(ワイドボディ機)といい,そのはしりは1970年に就航を始めたボーイング747である。従来の輸送機(広胴型機に対して狭胴型機,あるいは標準型機という)の客室は,幅3.0~3.8mで,これは鉄道車両や大型バスなど地上交通機関のそれと同程度で,中央の通路をはさんでその両側に2~3並列の座席を配置するのがふつうであった。このような客室配置は,標準型式として今後も広く使われると思われるが,200席以上の大型機に標準胴体を用いると,胴体が長くなりすぎて不便なので,客室幅を5.0~6.5mくらいにし,2列の通路をはさんで3-4-3列,2-5-2列などの座席配置をする広胴型胴体が実現したのである。客席配置の融通性,居住性の向上などからみて,この広胴型は最近における飛行機の目だった進歩の一つといえよう(図11)。貨物機とした場合,広胴型であれば,床上に船や鉄道輸送に使われる標準コンテナーをそのまま収容できる利点がある。

ボーイング747では胴体前方の一部が2階客室になっていて,いろいろな用途に利用されているが,この2階部分をもう少し延長して,2階だけで69席の座席(エコノミークラス)を配置した型が1983年に就航,将来は2階部を垂直尾翼のところまで延長することにより,現在の350~500席から600~800席に発展できる可能性がある。

尾翼と安定性

飛行機は,主翼,推進装置,操縦装置の働きにより,ある範囲内で任意の高度を任意の速度で飛ぶことができる。この場合,飛行機に働くいろいろな力は,互いにつりあって定常状態になっているのがふつうである。しかし,もし突風を受けるなどの外乱によってつりあいが破れたとき,飛行機が自分の力で元の状態に戻ることができることが望ましい。この性質が安定性である。

一般に飛行機の尾翼は水平尾翼と垂直尾翼に分かれている。水平尾翼(水平安定板と昇降舵からなる)は縦方向の安定(縦安定)を保つのが役目である。定常状態にあった飛行機が何かの原因で機首を上げ迎え角が大きくなると,水平尾翼も迎え角が増し,水平尾翼には上向きの空気力(揚力)が生ずる。水平尾翼の位置は重心からずっと後方にあるので,この揚力が,重心のまわりに機首を下げるモーメントを生じ,主翼の迎え角を自動的に元に戻す(図12-a)。機首を下げた場合は水平尾翼に下向きの揚力が働き,これによって重心のまわりには機首を上げるモーメントが生ずる。

垂直尾翼は方向の安定(方向安定)を保つものであるが,その原理は水平尾翼と同様である。すなわち,何かの原因で機首が右を向くと,垂直尾翼が左側から風を受け,重心まわりに機首を戻そうとするモーメントを生じ,機の向きを元に戻す(図12-b)。この働きは屋根の上によく見かけた風見鶏と同じなので,風見安定ともいう。

飛行機が横に傾いた場合の安定は上の二つとようすが違う。図12-cのように,もし機が左に傾くと,機は左のほうに横滑りを始め,風が右から当たるようになる。前から見て,翼が翼端に向かってしだいに上がっている場合,主翼基準面と水平面とのなす角を上反角dihedral angleというが,図のように主翼に上反角がついていると,左翼の迎え角,したがってその揚力が右翼より大きくなり,横の傾きを元に戻すモーメントが生ずる。これが横安定である。このため,ふつうは主翼に上反角をつけるが,主翼が胴体の上についている高翼型では,主翼と胴体との相互の働きで横安定が強くなるので,低翼の場合より上反角を少なくする。上反角のない高翼もある。後退角をもった翼では,横に傾いて横滑りをすると,左右の翼で風の当たり方が違い,傾いた側の翼のほうが揚力が大きくなり,上反角をつけたのと同じ横安定効果を生ずる。このため後退角をもった高速機では一般に上反角は0,ときにはマイナス(下反角)のものさえある。

降着装置

一般の飛行機では,離着陸に地上滑走が必要なので,車輪と油圧緩衝装置(オレオ)のついた着陸装置(脚)をもっている。脚の配置は,重心のすぐ後方に主脚,機首に前脚をもつ三脚式(前輪式)着陸装置が多く,重心のすぐ前に主脚,尾部に尾輪をもつ尾輪式着陸装置はあまり用いられなくなった。三脚式は地上静止時,地上滑走時,水平飛行時に胴体の姿勢があまり変わらないという利点があり,また地上滑走中の安定がよく,急にくるりと機首を振るグラウンドループの傾向もない。車輪1個の負担できる重量には限界があるので,機の総重量が大きくなるにつれ,荷重を分担するため車輪の数も多くする必要がある。ボーイング747では車輪4個をもつ主脚が4本左右に並び,計16個の車輪が主脚についている。着陸装置は飛行中には無用なので,ナセル(エンジン装着部)や主翼内に引っ込めて空気抵抗の減少をはかっている。これを引込脚といい,出し入れの操作には油圧または電動機を利用している。

このような陸上機に対して,水上で離発着するために,車輪の代りにフロートをつけたものをフロート水上機,胴体部に浮力をもたせて艇体としたものを飛行艇という。かつて1930年代に太平洋や大西洋の洋上長距離輸送に飛行艇が華やかな活動をしたことがあった。これは,飛行艇は海上を滑走するので滑走路の長さに制限がなく,燃料を多量に積んで高翼面荷重にしても離水できること,洋上でエンジンの故障などのため不時着しても長時間水上に浮かんでいられること,水上基地の建設が陸上に滑走路をつくるより容易なことなどの理由によるものであったが,現在では技術の進歩により,陸上機でも安全に長距離の洋上飛行ができるようになったので,空気抵抗や構造重量が大きく,地上の取扱いでも不利を免れない飛行艇は,ごく限られた用途にのみ使用されるようになった。また一つの機体で陸上用と水上用と両方の降着装置をもつものを水陸両用機という。

機体の構造と強度

飛行機を構成する主翼,胴体,尾翼,降着装置などの機体部分は,それぞれの部分が十分な機能を果たせるよう,じょうぶでしかも軽量にできており,そのうえ長期間の使用に耐えなければならない。とくに重量を軽くする要求は,他の乗物に比べてはるかにきびしく,このため新しい材料や工作法をどんどんとり入れて改良をはかっている。

主翼,胴体,尾翼の標準的構造は軽合金の骨組みに軽合金の外板を張った全金属製構造である。外板は単に飛行機の外形を保持するだけでなく,骨組みと一体になって,機体にかかる曲げとかねじりとかの荷重を負担するのがふつうである。このため外板の局部的変形を防ぐため,その内側に縦通材などの補強材が取り付けられている。

軽合金としては,多年アルミニウム合金が主用されているが,最近はチタン合金が,400℃近くまでの中温域で強度低下がなく十分な耐熱性があること,比重は4.5でアルミニウム合金と鋼との中間であるが,強度重量比はこれらの材料中でもっとも優れていること,疲労,応力腐食などに強く,耐食性も優れていることなどの長所をもつので,耐熱材としてだけでなく,高応力部材にも使われ,機体の軽量化に寄与している。例えば最近のマクダネル・ダグラスF15戦闘機では,チタンの使用量が全構造重量の25%に達している。また最近では,各種の繊維強化プラスチック(FRP)が機体の構造材料としても使われ始めた。これは各種の有機繊維をエポキシ樹脂などの媒体で固めた複合材料である。このうちガラス繊維複合材は,レーダー電波の透過性をもつ材料としてレドーム(レーダーアンテナのカバー)などに古くから使われてきたが,剛性が足りないため強度部材には使えなかった。ところが,炭素,アラミドなどの繊維を使った複合材は,比重のわりに強度や剛性が従来の航空機用金属材料をしのぐものが多く,これを適所に利用することにより,機体構造重量の大幅な軽減が期待できる。図13は最近の輸送機の使用例で,今のところ舵面,フィレット,カウリング,床板,脚扉などの二次構造に限られているが,今後実用環境下での特性がさらに究明され,また使用経験が蓄積されるに従い,その使用範囲が広まり,重要な強度部材にも及ぶものと予想されている。

→航空機材料

装備

飛行機の高性能化,大型化に伴い,近代的飛行機では各種の装備が充実し,価格の点からも重要度の点からも飛行機全体の中で装備の占める比率が大きくなってきた。つまりかつてはもっぱら人間の感覚や運動神経や体力などに頼って飛行機を運航していたが,だんだん人間の手に負えなくなって,その代理あるいは助手をつとめる装備品が必要になってきたのである。

まず飛行機の現在の状態,あるいはおかれている環境についての正しい情報を乗員に提供する装置として,計器類,航法装置,通信装置がある。計器類には,飛行機の速度,高度,上昇率,飛行機の姿勢,エンジン,プロペラの状態などを指示するものが多数あり,これらは操縦席の計器板に取り付けられている。航法装置は地上の各種の施設から送られてくる電波を受けたり機上のレーダーを使って,機の現在位置,方位などの情報を知らせる。また加速度計とコンピューターを組み合わせ,加速度から速度,速度から進んだ距離と方向を算出して,現在位置を正確に知らせる慣性航法装置も用いられている。通信装置は地上あるいは他機と交信をするためのもので,航空交通管制部などからの指示や気象通報を伝達する。乗員はこれら各種の情報に基づき飛行機を運航するのであるが,最近はディジタル電子技術の導入によって各種の情報量を多色CRT(cathode ray tubeの略,いわゆるブラウン管)に数字,文字,記号,図形などで表示する方式が実用になり,目盛と指針による従来の計器表示に比べて読取りが容易で,かつ精度が高められるようになった。同様の情報量を操縦者前方の風防ガラスに写し出し,外部視界といっしょに読み取れるようにしたヘッドアップディスプレーという方式もあり,着陸進入時や射撃のとき便利である。また最近はとくに燃料節約などの目的で飛行管理システム(FMS。flight management systemの略)も実用化されている。これは,飛行機の性能に影響する諸情報(飛行機の重量,飛行高度,外気温,風など)によって,例えばある区間を飛ぶのに燃料がもっとも経済的になる飛行速度,経路などを機上のコンピューターで計算し,その信号でエンジンの出力制御,飛行制御を自動的に行うと同時に,操縦者のモニター用に,CRTで必要な情報を提供するシステムである。そのほか最近の電子技術の目覚ましい発達で新しい装置,システムが次々に実用化され,操縦室周辺に革命を起こしている。

→航空計器

執筆者:木村 秀政

世界の航空宇宙工業

飛行機産業,航空機工業はミサイル,宇宙開発等の進展により,今日では広く航空宇宙工業として包括的にとらえられている。ここではこうした観点から世界の航空宇宙工業について記す。なお,日本については〈航空宇宙工業〉の項を参照されたい。

世界の航空宇宙工業(共産圏を除く)の売上げのシェア(市場に占める割合)をみると,1980年代の初めでアメリカが約70%,続いてイギリス,フランス,西ドイツ,さらにカナダ,イタリア,日本となる。またアルゼンチン,ブラジル,イスラエル,インドネシア,中国などでは,航空機工業はおもに先進諸国からの技術移転によってスタートし,技術先端産業のため工業化のリーディング産業として,また安全保障上の見地から各国政府とも育成に力を入れている。その結果,かなりの数の航空機を輸出している国や,先進国と共同開発を行っている国(ブラジルはイタリアと,インドネシアはスペインとなど)もある。さらにイスラエル,インド,中国では高度な技術を必要とするジェット戦闘機の開発を独自に行っている。

アメリカ

アメリカの航空宇宙工業は共産圏を除き,世界最大の規模をもっている。1960年代にはアポロ計画とベトナム戦争による緊急調達で好況を呈したが,68年をピークとして,ベトナム和平に伴い需要は減退していったが,78年ころから再び上昇に転じた。売上高の対GNP比率でみると,1968年の3.4%が76-79年には1.8%まで下がり,83年には2.3%となった。83年の売上高は758億ドルで,内訳は民間機122億ドル,軍用機290億ドル,ミサイル91億ドル,宇宙関係139億ドル,その他116億ドルである。その需要先は国防省393億ドル,NASAなどの政府機関59億ドル,民間190億ドルなどとなっている。また航空宇宙製品の輸出額が161億ドル(うち,民間向け106億ドル,軍用向け55億ドル)に対し輸入は35億ドルで,126億ドルの出超である。同時期のアメリカの貿易収支が607億ドルの入超であることを考えると,航空宇宙工業はアメリカの貿易バランスに貢献しているといえる。

またアメリカの航空宇宙工業は,小型の単発機から巨大なジェット旅客機や超音速軍用機,さらに大型ロケットまでを大量に生産できる能力を備えている。この背景には,政府が自国の安全保障上からも自由陣営のリーダーとしても性能のすぐれた航空宇宙製品を開発し生産する能力を必要と考えており,このため国防省による研究開発や生産基盤に対する莫大な投資と併せて,大規模な研究施設と優秀なスタッフを有するNASAによる研究の成果が企業に提供されていることがある。上記の理由に加えて,国内に大きな市場をもつメリットも無視できない。しかし,ワイドボディ旅客機の分野ではヨーロッパの国際協同会社のエアバス・インダストリー社Airbus Industrieが進出してきている。

ヨーロッパ

ヨーロッパの航空工業は第2次大戦で大きな被害を受けたが,アメリカの軍用機,ヘリコプター,エンジンなどのライセンス生産などにより,その立直しがなされた。各国とも政府の強力な施策のもとに,航空機工業の実力が向上してきたが,同時に開発費の上昇,市場の確保,アメリカに対する対抗等のため,ヨーロッパ内での国際共同開発・生産が行われている。主要な例は,民間機では超音速旅客機コンコルド(イギリス,フランス),旅客機F28(オランダ,ドイツ,イギリス),エアバスA300,A310(フランス,ドイツ,イギリス,スペイン,オランダ,ベルギー),コミューター機のATR42(フランス,イタリア)等があり,軍用機ではトランザール輸送機(フランス,ドイツ),ジャガー攻撃/練習機(イギリス,フランス),アルファジェット攻撃/練習機(フランス,ドイツ),トーネード戦闘機(イギリス,ドイツ,イタリア)等がある。

上記のうち,コンコルドは16機の生産で航空会社への引渡し14機にすぎず,経済的には失敗に終わったがアメリカに先がけて超音速輸送機を開発したという実績はヨーロッパの航空機工業に大きな自信と誇りを与えた。また民間機の共同プロジェクトで最も成功を収めているのはエアバス・インダストリー社である。1970年12月に設立され,1980年代半ばのメンバーとその責任分担率は,フランスのアエロスパシアル社37.9%,ドイツのドイツ・エアバス社37.9%,イギリスのブリティッシュ・エアロスペース社20%,スペインのCASA社4.2%である。このほかにオランダのフォッカー社とベルギーのベルエアバス社が協力メンバーとなっている。1980年代半ば,1980年代半ば当時,ワイドボディ・2通路型のA300(300席クラス。1969開発開始)とA310(200席クラス。1978開発開始)の生産販売が行われている。78年には2通路型旅客機の販売で,ボーイング社に次ぐ世界第2位のメーカーとなった。

宇宙の分野でも欧州宇宙局European Space Agency(ESA)が1975年に発足し,ヨーロッパ諸国が協力して宇宙関係の基礎研究,科学分野と実利用分野の衛星等の研究開発を実施している。加盟国はベルギー,デンマーク,フランス,ドイツ,イタリア,オランダ,スペイン,スウェーデン,スイス,イギリスおよびアイルランドの11ヵ国であり,オーストリアとノルウェーが準加盟国となっている。

ヨーロッパでは共同開発・生産と併せて企業の統合と国有化が強力に推進された。イギリスでは1949年には機体33社,エンジン12社があったが,主要な航空機メーカーはブリティッシュ・エアロスペース社(50%国有),ショート社(100%国有),ヘリコプターメーカーは,ウェストランド社(民間),エンジンメーカーはロールス・ロイス社(100%国有)となっている。フランスも同様に統合と国有化が行われ,機体会社はアエロスパシアル社(75%国有),ダッソー・ブレゲー社(46%国有),エンジンメーカーはSNECMA社(90%国有)およびチュルボメカ社(民間)となっている。ドイツは機体会社がMBB社とドルニエ社の2社,エンジンはMTU1社となっているが,いずれも民間会社である。イタリアではアエリタリア社とアグスタ社に統合されており,政府の開発機関や特殊会社を通じてアエリタリア社の100%,アグスタ社の51%の株式を国が保有している。

主要国の航空宇宙工業の規模を数字でみると,イギリスは売上げが約55億ポンドで,うち約34億ポンドが輸出(1983),フランスは売上げが513億フランで,うち321億フランが輸出(1982),西ドイツは売上げが127億マルクで,うち64億マルクが輸出(1982),イタリアは売上げが2兆9000億リラで,うち1兆9000億リラが輸出(1982),となっている。

カナダ

カナダの航空宇宙工業はアメリカと密接な関係にあり,1980年では輸出の53%,輸入の95%がアメリカとの取引である。機体会社としてはデ・ハビランド・カナダ社とカナダエア社があるが,いずれもカナダ政府の航空機産業振興政策により国営企業となった。STOL輸送機やビジネスジェット機を独自に生産しているが,そのほかにカナダ国防軍用にアメリカ機のライセンス生産やアメリカ企業の下請生産を行っている。また,プラット・アンド・ホイットニー・カナダ社では小型ガスタービンエンジンの開発生産を手がけている。1981年の総売上高は25.5億カナダ・ドルである。

執筆者:番匠 敦彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「飛行機」の意味・わかりやすい解説

飛行機【ひこうき】

→関連項目舵|軍用機|航空機|無尾翼機

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「飛行機」の意味・わかりやすい解説

飛行機

ひこうき

airplane; aeroplane

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「飛行機」の解説

飛行機

ひこうき

1909年(明治42)以来軍事的観点から導入が進められ,10年12月,日野熊蔵大尉つづいて徳川好敏大尉が代々木練兵場で日本人として最初の飛行に成功。14年(大正3)海軍が追浜に横須賀海軍航空隊を,陸軍は翌年所沢に航空大隊を開設。22年空母鳳翔竣工。民間では22年に定期航空路が開設,28年(昭和3)日本航空輸送が国策会社として設立された。この頃から自主設計による飛行機製作が進み,日中・太平洋戦争期に生産は急増したが,敗戦により生産・研究は禁止された。51年国内航空が,54年国際線が再開。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「飛行機」の解説

飛行機

ひこうき

airplane

1903年12月17日,アメリカのライト兄弟によって最初の飛行が成功し,第一次世界大戦では偵察を主として行う新兵器となった。大戦後には新空路の開拓が積極的に行われるようになり,定期輸送便も開かれて世界を短時間で結ぶことが可能になった。第二次世界大戦期になると,各国は戦闘機をはじめとする飛行機の開発を進め,プロペラ機の限界にまで到達した。そこで新たにジェット機が実用化され,戦後にはワイドボディの大型輸送機も登場した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

デジタル大辞泉プラス 「飛行機」の解説

飛行機

世界大百科事典(旧版)内の飛行機の言及

【航空】より

…この運航は第1次世界大戦の始まる14年まで続き,3万4000人を運んだ。

[空気より重い航空機の登場]

気球,飛行船のような空気より軽い航空機――軽航空機――に対し,翼に働く動的空気力(揚力)で重量を支えて飛ぶ空気より重い航空機――重航空機――すなわちグライダー,飛行機,ヘリコプターなどはその発達が著しく遅れた。人間が重航空機を発明するに当たって,まず手本にしたのは鳥であるが,鳥は複雑な羽ばたき運動によって,重量を支える揚力と前進のための推進力を同時に発生させて飛んでいる。…

【航空機】より

…しかし,これに乗り組める乗員,乗客は100人ほどであり,また時速も大きな空気抵抗を受けるため130km/hにとどまった。重航空機は,翼が空気中をある速さで進むときに,翼に生ずる動的空気力(揚力)によって機体の重量を支えるもので,飛行機やグライダーのように機体に固定された翼を用いる固定翼機と,ヘリコプターやジャイロプレーンのように軸のまわりを回転する回転翼を用いる回転翼航空機に大別される。翼に生ずる揚力は速度の2乗に比例するので,速度が速くなれば,機体の比重が空気の比重よりはるかに大きくなっても飛ぶことができる。…

【航空機材料】より

…窓材料,内装材など,部分によって用いられる材料にはさまざまなものがあるが,ここでは航空機にとって最も重要な機体材料について述べることにする。 初期の飛行機は木で骨格を作り,それに羽布を張って作られていた。良質な木材は軽く,その割に強度が高いため,部材に加わる荷重が小さい初期の飛行機では,木を使用すると適度の太さの部材で必要な強度を得ることができた。…

【交通】より

… 人はいつでも,どこへでも行けるモビリティを確保すると,次にはできるだけ速く,できるだけ快適に移動することを望むようになる。速度の点で他の交通手段を寄せつけないのが,飛行機であった。空を飛ぶ交通手段としては,飛行機が実用化される前に飛行船が登場したが,1937年のヒンデンブルク号の爆発を最後に大陸間を結ぶ輸送を行う姿は見られなくなった。…

※「飛行機」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...