関連語

精選版 日本国語大辞典 「岐阜提灯」の意味・読み・例文・類語

ぎふ‐ぢょうちん‥ヂャウチン【岐阜提灯】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「岐阜提灯」の意味・わかりやすい解説

岐阜提灯

ぎふぢょうちん

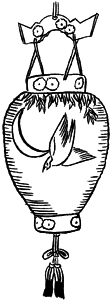

岐阜特産の提灯で、細い竹骨に薄い美濃(みの)紙を張り、花鳥草木の彩色絵を施した長卵形の提灯。お盆に仏前に供えたり、軒先に吊(つ)るしたりする提灯として広く用いられ、盆提灯ともいわれる。岐阜での提灯の製造は、『守貞漫稿(もりさだまんこう)』に「岐阜提灯」の記載があり、江戸時代後期には行われていたことがわかるが、岐阜の特産として目だってきたのは明治時代中ごろからで、初めは問屋が工場をもち、職人を雇って製造が行われた。その後大正時代なかばからは需要が増えるに伴い、各製造工程の分業化が進み、口輪(くちわ)屋、塗師、蒔絵(まきえ)師、板目彫(いためぼり)師、刷込(すりこみ)師、張屋(はりや)が独立した。それぞれ問屋の発注を受けて生産が行われている。

[小川直之]

事典 日本の地域ブランド・名産品 「岐阜提灯」の解説

岐阜提灯[提灯・和傘]

ぎふちょうちん

岐阜地方に由来する製法により岐阜地方で生産されたちょうちん。岐阜提灯の発祥については諸説あって詳細が判然としないが、18世紀中頃に始まったという。19世紀前半の文化・文政年間(1804年〜1830年)には草花を描いた提灯が普及。原材料となる和紙や竹が豊富にあったことから岐阜での提灯づくりが発展した。いまも良質な竹と和紙を主な材料として秋草や風景などを描いた美しい提灯がつくられている。1995(平成7)年4月、通商産業大臣(現・経済産業大臣)によって国の伝統的工芸品に指定。2006(平成18)年12月、特許庁の地域団体商標に登録された。商標登録番号は第5007749号。地域団体商標の権利者は、岐阜提灯協同組合。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

デジタル大辞泉プラス 「岐阜提灯」の解説

岐阜提灯

事典・日本の観光資源 「岐阜提灯」の解説

岐阜提灯

「ぎふ百選」指定の観光名所。

出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報

世界大百科事典(旧版)内の岐阜提灯の言及

【提灯】より

…また祭礼のときに御神灯として軒先などにつるすのは球形のものが多い。岐阜提灯もこの吊提灯の一種で,これは棗形である。初め盆提灯として使用されたが,その形態,模様などが優美なので,夏の夕暮れなどに軒先につるして点灯し,納涼気分を味わう風も行われている。…

※「岐阜提灯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...