精選版 日本国語大辞典 「提灯」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐ちんチャウ‥【提灯・挑テウ灯】

- 〘 名詞 〙 ( 「ちょう」「ちん」はそれぞれ「提」「灯」の唐宋音 )

- ① 灯火具の一種。蝋燭(ろうそく)をともすための器具。初めは木わくに紙を張ってぶらさげる箱提灯のようなもので、次いで籠(かご)に紙を張った携行できる籠提灯となり、天正・文祿(一五七三‐九六)の頃に折りたたみできるものとなった。細い割竹(ひご)を螺旋状に巻いて骨にし、これに紙を張り、上下に口と底をつけて伸縮自在で、中に蝋燭をともした。形・用途によって小田原提灯、ほおずき提灯、箱提灯、高張提灯、岐阜提灯など各種ある。〔壒嚢鈔(1445‐46)〕

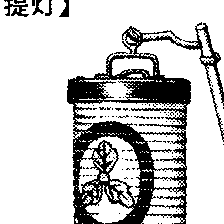

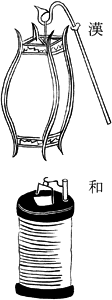

提灯①〈和漢三才図会〉

提灯①〈和漢三才図会〉

- ② 鼻汁が息で丸くふくれてたれ下がったもの。「鼻から提灯」

- ③ 「ちょうちんもち(提灯持)」の略。

- ④ 老人の、ちぢんで役に立たない陰茎。

- [初出の実例]「引きのばし・親父の提灯笑ふ婆」(出典:雑俳・塵手水(1822))

日本大百科全書(ニッポニカ) 「提灯」の意味・わかりやすい解説

提灯

ちょうちん

ろうそく用灯火具。螺旋(らせん)状に巻いた割竹(ひご)を骨とし、これに紙を張り、上に口輪、下に底輪をつけて、折り畳みできるようにした日本独特の灯火具。夜間の携行用のほか、屋外の照明・目印としても用いた。形には球形、円筒形、棗(なつめ)形などいろいろある。

古くは「挑灯」と書き、木枠に紙を張り、吊灯籠(つりどうろう)のように一か所に掲げ置いたものであったが、やがて籠(かご)に紙を張り、携行用の取っ手をつけた籠(かご)挑灯となった。天正(てんしょう)・文禄(ぶんろく)(1573~96)のころには折り畳みできるものとなり、手に提げる灯火具ということから、提灯の文字があてられるようになった。挑灯は一か所に掲げ置く灯火、提灯は携えてゆく灯火の意で、この灯火具の発生過程を物語っているといえよう。これが江戸時代に入ると、在来の行灯(あんどん)にかわって、携行用灯火具として流行し、各種の提灯がつくりだされた。さらにこのころ、火袋(ひぶくろ)を携えて、客の求めに応じて、即時に提灯の張り替えや、提灯に家紋を描き、桐油(とうゆ)を引くなどする職人も現れ、また、その生産・販売を専業とする提灯屋も現れた。

提灯には大小いろいろあるが、筥(はこ)提灯は、折り畳むと1個の箱になるようにつくられ、初めは一般的に用いられたが、やがて儀式用となり、のちには遊里などで客の送迎に使用され、吉原提灯、奴(やっこ)提灯とも称された。それは、吉原で使われたり、武士の供をする奴が持って足元を照らすのに用いたためである。小田原(おだわら)提灯は、相州(神奈川県)小田原の甚左衛門がつくったのに始まるといわれ、円筒形の小形・軽便なもので、もっぱら旅行用とされた。享保(きょうほう)年間(1716~36)から小田原名物として広く売られ、畳んで懐(ふところ)に携帯できることから懐提灯・袂(たもと)落しとも称された。ぶら提灯は、棒の先端にぶら下げて持ち歩いた球形や棗形の粗末なもので、広く民衆の間に用いられたが、武士が馬乗りに用いた馬乗提灯はその上製品である。また赤・紅白など色彩を施した小形の酸漿(ほおずき)提灯もこの一種で、今日でも祭事・祝賀用の装飾や提灯行列などに用いられ、海外にも輸出されている。弓張(ゆみはり)提灯には、球形と円筒形のものがあるが、いずれも竹弓の弾力を利用して火袋を上下に張って安定させたもので、初め武士が使用したが、のちに火消し人足や御用聞きなど広く商家でも使用するようになった。高張提灯は、棗形の大形の提灯で、長竿(ながざお)の先端につけ、口輪と底輪を留めて張った。これには定紋(じょうもん)や屋号その他の文字が書かれ、社寺や役所の門前、商家の店頭などに高く掲げて門灯とし、また行列の先頭に掲げて、一種の目印としても利用された。吊(つり)提灯は、ぶら提灯より大形で、社寺への献灯や祭礼の御神灯(ごしんとう)として用いた。岐阜提灯もこの吊提灯の一種で、盆提灯や装飾用として種々の形態・色彩のものがつくられ、近年は海外への輸出も盛んになっている。このほか、江戸時代の優れた発明品の一つに、携行探照具の龕灯(がんどう)提灯がある。これは、強盗(がんどう)とも書き、一名忍び提灯ともいい、どのように振り回しても、ろうそくの明かりが絶対に消えない巧妙な機構になっており、目明(めあか)しなどが夜間の捜索に使用した。

提灯の製作工程は、まず八ないし12枚のハネの上下を万力で固定し型組みをし、次に割竹(ひご)の一端を斜めに削りクチガミをつけ、ハネにその割竹を巻き付け、クチガミで留める。割竹には、細・中太・太・極太があり、提灯の大きさによって使い分ける。割竹の間に木綿(もめん)糸を1本ずつからげ、これを固定し、糸張りをする。ソクイという米の糊(のり)で糊付けをし、これに紙をのせ、霧を吹いて、一間おきに張ってゆく。これに定紋や文字を書き、さらに上から油を塗ることもあり、ろうそく立て、底輪など道具付けをして完成する。現在、提灯の生産地としては、岐阜市と福岡県八女(やめ)市が名高い。

[宮本瑞夫]

改訂新版 世界大百科事典 「提灯」の意味・わかりやすい解説

提灯 (ちょうちん)

ろうそく用の灯火具。球形,円筒形,棗(なつめ)形などいろいろあるが,いずれも細い割竹(ひご)をらせん状に巻いて骨とし,これに紙をはり,上下に口と底(がわ)をとりつけて,折りたたみできるようにしてある。おもに夜間の外出に携えるが,また夜間屋外の目標,照明などとしてこれを掲げておくこともある。挑灯,提灯などと書いて〈ちょうちん〉とよぶのはこの文字の宋音で,室町時代に禅家によってひろめられたといわれている。しかし挑灯の語は,初めは枠に紙をはり,吊灯籠(つりどうろう)として掲げたものをさした。ついで籠(かご)に紙をはり,取っ手をつけ,提げて歩く籠挑灯をよぶ語として用いられ,やがて割竹を骨とした折りたたみ式のものが行われたが,この新しい手提げの灯火具に提灯の語が用いられるようになって,挑灯の語はすたれた。挑灯は一所に掲げおく灯火,提灯は携えてゆく灯火と,この両者を区別する説がある。しかし,これは上述のようにこれらの用語の新旧とこの灯火具の発生過程を物語っている。

提灯の原形と考えられているのは籠挑灯であるが,これについて《骨董集》は〈今羽州にて籠挑灯を用ふ,天正以前の挑灯の古製を見るべきものにして,かかる古製の今に残るは珍らし〉といい,その図を掲げている。取っ手の高さ2尺1寸,円筒形の籠の高さ1尺2寸,この表面に紙をはり,台板にろうそくを立て,籠を上方にあげて点火する仕掛けになっている。なお明の《三才図会》にこの籠挑灯と同様のものがみえており,当初は中国から伝来したのかもしれない。火袋の折りたたみできる提灯の使用は文禄年間(1592-96)ころからで,初めは箱提灯とよばれるものであった。その由来は明らかでないが,これも中国からの伝来であったろう。しかし江戸時代に入ると提灯は携行用灯火具として在来の行灯(あんどん)にかわって流行し,まもなく各種の提灯が作りだされた。各種提灯の製法は《万金産業袋》にくわしい。

箱提灯は箱状の口と底の間に,らせん状の竹ひごに紙をはった火袋を作り,折りたたむと1個の箱になるように作られていた。初期のものは口と底を藤葛(ふじかずら)(フジのつる)で編んだが,のちには薄板をまげて作り,柄をつけ,塗りをほどこした。初めは一般的に用いられたが,やがて儀式用となり,後世には遊里などで客の送迎に用いられた。小田原提灯も箱提灯と同様に作られたが,これは小型で軽便なのでもっぱら旅行用とされた。ぶら提灯は球形や棗形のもので,これを棒の先端にぶらさげて持ち歩いたのでこの名がある。一般庶民にひろく使用されたが,武士が馬上に用いた馬乗(馬上)提灯はその上製品である。ほおずき(酸漿)提灯もぶら提灯の一種で,赤,紅白などの色彩をほどこした小型のものである。古くから用いられたが,今日でも提灯行列や祝賀装飾などに用いられ,海外にも輸出されている。弓張提灯には球形と円筒形のものがあるが,いずれも竹弓の弾力を利用して火袋を上下に張って安定させたもので,敏速な行動にもぶらついたり,火が消えたりしない。初め武士によって利用されたが火消人足,御用聞なども使用するようになった。高張提灯は大型の棗形の提灯で,長竿の先につけ,口と底を留めてはった。もっぱら目印として利用され,社寺や役所の門前,商家の店頭や,葬送その他の行列などの先頭に高く掲げた。これらの提灯にはすべて定紋,屋号その他の文字などが書かれた。吊提灯はぶら提灯より大型で,社寺への献灯などに用いられる。また祭礼のときに御神灯として軒先などにつるすのは球形のものが多い。岐阜提灯もこの吊提灯の一種で,これは棗形である。初め盆提灯として使用されたが,その形態,模様などが優美なので,夏の夕暮れなどに軒先につるして点灯し,納涼気分を味わう風も行われている。なお各地の祭礼,行事などにこれらの提灯を多数点灯し,提灯祭などとよばれる。

執筆者:宮本 馨太郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「提灯」の意味・わかりやすい解説

提灯【ちょうちん】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

事典 日本の地域ブランド・名産品 「提灯」の解説

提灯[提灯・和傘]

ちょうちん

長浜市で製作されている。湖北地方独特の風習である嫁入り提灯があることを特徴とする。そのほか長浜曳山まつりの舞台提灯の製造修復もおこなわれている。滋賀県伝統的工芸品。

出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報

世界大百科事典(旧版)内の提灯の言及

【舞台照明】より

…生活上の灯火用具として,江戸期を通じて使用された蠟燭(ろうそく)や灯心などの光源は劇場の内外で多用された。特に提灯は火袋に役者の名や紋を入れることができたので装飾的,儀式的な効果として使われた。劇場の見物席,両側の桟敷上方に役者の名前などを書いてつるす〈場吊り提灯〉などその慣習は今も劇場に伝わっているが,提灯の灯具の機能・特性からは,舞台全体に光を与える全体照明としての効果は少なかった。…

※「提灯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...