精選版 日本国語大辞典 「庭石」の意味・読み・例文・類語

にわ‐いしには‥【庭石】

改訂新版 世界大百科事典 「庭石」の意味・わかりやすい解説

庭石 (にわいし)

庭園内に観賞,修景のために用いられる石。野山,河川,海岸にある自然石の中から庭園の景石,飾石,組石などに適するものを選び出してそのまま用いたもので,加工した石は庭石とはいわない。形は天然のよい姿のものが使われ,山石は風化してそれぞれ形に厳しさがあり,川石は沢石を含め流れ下る間に丸みを帯びて優しさがあり,海石は波に洗われて微妙な凹凸を生じ趣がある。これらの自然の形に加えて,色彩にも味わいがあり,さらに人工的な傷や欠けた部分がなく,石の表面に古色をもったものがよい。全体の形状が幾何学的なものも嫌われる。岩石としては火成岩では花コウ岩,斑レイ岩,石英斑岩,安山岩,玄武岩など,堆積岩では凝灰岩,集塊岩,砂岩,粘板岩,チャートなど,変成岩では片麻岩,結晶片岩などがある。これらの庭石では産地名をつけるものが多く,著名なものに日高石,神居古潭(かむいこたん)石,三波石,秩父青石,根府川石,揖斐(いび)石,伊勢青石,鞍馬石,貴船石,紀州青石,加茂石,椎葉石などがある。庭石には古来日本に存在する石の信仰からの宗教的なもの,石の風趣を利用する観賞的なもの,勝景の再現などからの写実的なものがある。宗教的なものには仏教と結びついた三尊石がある。写実的なものも庭園の発展とともに石そのものに自然が凝集され,さらに象徴化されるようになり,枯山水の庭のように石が主役を演ずるようになる。

→庭園

執筆者:北村 文雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「庭石」の意味・わかりやすい解説

庭石

にわいし

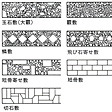

庭園に使われる石の総称。洋風の庭で使用される石材加工品と異なり、日本庭園では自然に産出したままの石を用いることが多い。産出する場所によって、山石、沢石、川石、海石に大きく分けられる。これらは、江戸時代造園術の禁忌の一つである本所離別(ほんしょりべつ)の法にのっとり、築山(つきやま)には山石、渓谷には沢石、流れには川石、池には海石を使うのが自然とされている。

庭石は、1個だけを用いる場合と、2個、3個、あるいは数個と複数で使う場合とがある。庭石を装飾的に組み合わせてつくる局部を石組(いわぐみ)というが、自然の描写から出発したこの技術が日本庭園では早くから発達し、龍安寺(りょうあんじ)の石庭などを生んだ。

庭石としての価値は、形や色合い、光沢、組織のほか、野面(のづら)で決まる。野面とは、長年の風化作用で石の表面が自然に一種独特の味わいを出していることをさし、石の山さびともよばれる。庭石観賞のキーポイントである。

[中村 仁]

普及版 字通 「庭石」の読み・字形・画数・意味

【庭石】ていせき

字通「庭」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...