関連語

精選版 日本国語大辞典 「手斧始め」の意味・読み・例文・類語

ておの‐はじめてをの‥【手斧始・釿初】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「手斧始め」の意味・わかりやすい解説

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

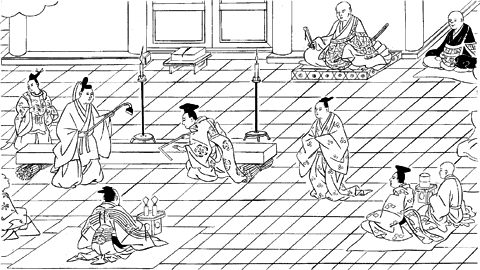

手斧始②〈摂津名所図会〉" />

手斧始②〈摂津名所図会〉" />