日本大百科全書(ニッポニカ) 「散乱断面積」の意味・わかりやすい解説

散乱断面積

さんらんだんめんせき

scattering cross section

たとえば陽子を原子核に向かって衝突させようとしたとき、入射陽子の方向から見たときの標的原子核の断面積のうち、どれだけが実際上陽子の散乱その他に寄与しているかを表すのが散乱断面積である。標的であるバレーボールにパチンコ玉をぶつけるといった巨視的物体同士の関係ならば、バレーボールの断面内にパチンコ玉が向かって直進すれば衝突することとなろう。このように古典的な場合であっても、走る馬上から弓矢で標的をねらうときのように自分の速さによっても当たりやすさ(実質的な的の大小)が異なることは想像できよう。ここでは原子・原子核・素粒子など量子力学が支配する微視的な世界での衝突をとりあげる。そこでは粒子は同時に波動の性質も備えているので、衝突現象もやや複雑になる。また、粒子間に働く力の種類(電磁気的な力か核力かなど)によっても事情が異なってくる。

衝突の前後で入射粒子も標的粒子もその種類を変えない場合、これを散乱という。散乱には、運動エネルギーが変わらない弾性散乱と、粒子の内部励起によって運動エネルギーの一部を失う非弾性散乱とがある。これらの散乱に寄与する面積がそれぞれ弾性散乱断面積、非弾性散乱断面積であり、両者の和を全散乱断面積という。他方、衝突によって粒子の一部が標的に移ったり壊れたりした場合、それぞれ粒子の種類が前後で変化することになるが、これらを総称して反応という。反応を引き起こす衝突のしやすさを反応断面積で表す。実際には、標的粒子の断面のある部分に衝突したとき、弾性散乱、非弾性散乱、反応がともにある確率でおこる。この場合それぞれの確率までも含めておのおのの断面積は定義されている。

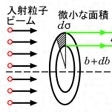

非弾性散乱や反応がおこると、入射粒子はもはや元のままの状態の粒子としては出てこない。したがって、入射粒子にのみ着目すると、衝突の間に吸収されてしまったともみることができる。その意味で、弾性散乱以外の衝突断面積の和を吸収断面積ともいう。散乱断面積と反応断面積の和、あるいは弾性散乱断面積と吸収断面積の和を全断面積という。入射ビームの強度(フラックス)Iは、進行方向に垂直な単位面積を単位時間に通過する粒子の個数で表す。すなわち粒子ビームの密度(単位体積あたりの個数)をρとし、粒子の速度をvとすれば、定義によりI=ρvとなる。いま標的原子核を原点にとり、ビームの進む向きを+z軸にとる。のように、粒子はz軸からみて角度θの方向に散乱されるとしよう。実際には立体的になっているので、この図の散乱平面は、z軸回りの回転角∅を決めることによって定まる。すなわち散乱の方向はθと∅によって表される。こうして角度(θ,∅)の方向の微小な立体角dΩのなかに(dは微小であることを表す微分記号)、単位時間当りに散乱されてくる確率σは、散乱角(θ,∅)によって変わるはずなので、関数の形でσ(θ,∅)と書き、微分断面積という。すなわち、σ(θ,∅)dΩ=dσ=(単位時間にdΩの角度内に散乱される粒子数)/Iと定義される。で、z軸より距離(衝突パラメーター)bとb+dbの間の幅dbの帯状の円輪部分のうち、微小回転角d∅に対応する小さな断面(図の斜線をほどこした部分)dσの面積はdb×b×d∅となり、この部分に入射してくる粒子の数Idσが、立体角dΩ=sinθdθd∅のなかに散乱されることになるから、dσ/dΩ=(b/sinθ)db/dθとなる。すなわち、σ(θ,∅)=dσ/dΩは面積と同じ次元(長さb×長さdb)をもつことがわかる。σ(θ,∅)を全立体角について積分したものは積分断面積または全断面積σTとよばれ、標的が入射ビームの方向に垂直な面での有効断面積となっている。原子核や素粒子の衝突断面積を測る単位として、1バーン(=10-24cm2)が使われている。

[坂東弘治・元場俊雄]