精選版 日本国語大辞典 「原子核」の意味・読み・例文・類語

げんし‐かく【原子核】

- 〘 名詞 〙 原子の中核となる粒子で、陽子と中性子が強い核力で結合したもの。原子の中心にあってその質量の大部分を占め、正の電荷をもつ。大きさは 10-12~10-13 センチメートルで原子の半径にくらべ非常に小さく、一万分の一以下である。陽子数、質量数、エネルギーなどによって種類が異なる。不安定な核は放射線を放出して自然に崩壊し、他の安定した核に変換する。核。

- [初出の実例]「陽電荷を持った原子の成分を原子核と普通に呼んで居る」(出典:原子の構造(1924)〈竹内潔〉三)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「原子核」の意味・わかりやすい解説

原子核

げんしかく

原子の中心に存在する物質で、核子(陽子および中性子)と中間子の雲から成り立っている。核子だけでなく、Λ(ラムダ)粒子やΣ(シグマ)粒子などの重粒子を含む原子核が人工的につくりだされて研究されている。これをハイパー核という。また核子がクォークからできているので、原子核はクォークの多体系として研究されることもある。陽子の数をZ、中性子の数をN、陽子と中性子の数の和をAで表す。Aを質量数という。質量数Aの小さな原子核を軽い核、大きな原子核を重い核とよぶ。

陽子数Zの原子核はZ個の電子とともに中性の原子をつくる。元素の化学的性質は原子内電子によって決まるので、陽子数Zは元素の化学的性質を定める。Zが同じでNの異なる原子核をアイソトープ、Nが同じでZの異なる原子核をアイソトーンという。アイソトープの元素の化学的性質は同じである。元素名Xの原子核を で表す。ZとNを省くことが多い。

で表す。ZとNを省くことが多い。 ,

,  ,

,  ,

,  を、それぞれ重陽子(ジュウテロン)、三重陽子(トリチウム)、ヘリオン、α(アルファ)粒子とよぶ。4ΣHeというハイパー核は原田融(とおる)(1962― )がその存在を1987年(昭和62)に理論的に予見したが、1998年(平成10)に実験的にその存在が明らかになった。2011年時点で、40個のハイパー核の存在が確認されている。

を、それぞれ重陽子(ジュウテロン)、三重陽子(トリチウム)、ヘリオン、α(アルファ)粒子とよぶ。4ΣHeというハイパー核は原田融(とおる)(1962― )がその存在を1987年(昭和62)に理論的に予見したが、1998年(平成10)に実験的にその存在が明らかになった。2011年時点で、40個のハイパー核の存在が確認されている。

[田中 一・加藤幾芳]

原子核の発見

1909年、ラザフォード、ガイガーおよびマースデンErnest Marsden(1889―1970)は、金箔(きんぱく)をはじめ種々の金属箔にα粒子を衝突させ、α粒子が入射側に反射する場合があることをみいだした。1911年、ラザフォードはこの現象を分析して、原子の中心に10-13センチメートルの広がりをもつ芯(しん)が存在しなければならないことを示した。これが原子核の発見の端緒であった。長岡半太郎は1904年(明治37)に原子の土星型構造を提起したが、ラザフォードは1911年の論文で長岡の模型が注目すべき模型であることを指摘した。その後1932年にイワネンコとハイゼンベルクは、原子核が中性子と陽子とからなっていることを提言した。

[田中 一]

核種

ZとNで定まる原子核をもつ原子を核種という。しかし原子核をさして核種ということが多い。核種のなかには、安定なものと、不安定で他の核種に変化していくものとがある。安定な核種は約300であり、2010年までにみいだされた核種の数は2975である。不安定核には当然、寿命(存在時間)がある。原子核が存在するとみなすためにはその寿命に最小値がある。その値は原子核の核子の量子振動の周期よりも相当程度大きな値でなければならないであろう。その目安として10-21秒をとれば、この条件を満たす中性子と陽子の系の数は現在みいだされている核種の数をはるかに超える数となる。ウランの原子核はZが92で、天然にみいだされる原子核中Zがもっとも大きい。Zが92を超える原子核を超ウラン元素といい、2011年時点で118まで人工的につくりだされたと報告されているが、確認されたものは112までである。2004年(平成16)、理化学研究所の森田浩介(1957― )らがZ=113の元素を合成したと発表し、その確認が待たれている。大きな質量数をもつ核種が存在するか否かは興味ある問題である。中性子星は超巨大原子核ともみなすことができるが、ここでは重力が大きな役割を演じている。安定な核種のNとZの比はAが40程度まで等しいが、ウラン近傍では1.6くらいになる。

質量数Aが同じでも、安定な核種より中性子または陽子が過剰な原子核は、電子と反中性微子、あるいは陽電子(反電子)と中性微子を放出して安定な核種に移る。これらの現象をβ崩壊(ベータほうかい)という。また、Zの大きい原子核はα粒子を放出して、質量数が4だけ小さい核種に移る。これをα崩壊という。また原子核がエネルギー的に高い状態(励起状態)からより低い状態に移るとき、一般にγ(ガンマ)線を放出するが、γ線のかわりに原子内の電子が飛び出ることがある。これを内部転換という。

[田中 一・加藤幾芳]

原子核の形

大部分の原子核は球形、あるいはラグビーのボール形か、ミカン形をしている。後の二者はいわゆる対称軸をもつ回転楕円(だえん)形である。対称軸の方向の半径がこれに直角な方向の半径よりも大きいときはラグビーのボール形、小さいときはミカン形となる。原子核の形が球状からずれている程度を表す量として電気四重極モーメントQを用いる。ラグビーボール形ではQが正、ミカン形ではQが負である。175Lu(ルテチウム175)の形は球状から著しくずれており、長半径と短半径の比は1.38に及ぶ。は安定な原子核を断面の形で図示したものである。

[田中 一]

原子核の密度

原子核の密度には荷電密度と質量密度の二つがある。荷電密度は陽子自身の荷電密度と陽子の分布の仕方で決まり、質量の密度は中性子と陽子の分布で決まる。二つの密度分布はほぼ等しい。原子核の密度はどの核種に対してもほぼ等しい値、1立方センチメートル当り3×1014グラムである。これを密度の飽和性という。原子核の周辺は境界が比較的明瞭(めいりょう)で、中心部から境界近くまでほぼ密度が一定で、約2フェムトメートル(記号はfm。1フェムトメートルは10-15メートル)の間で急にゼロとなる()。原子核の形すなわち密度分布はさまざまな方法でみいだすことができる。高エネルギーの電子の流れを原子核に衝突させ、その結果を解析して原子核の大きさや形の大体を推測する。また負のμ(ミュー)中間子が原子の中に入って軌道運動を行っているときのエネルギーを測定しても、同じような推測を行うことができる。原子核の密度はどの核種に対しても同じであるため、球状原子核の半径は質量数の立方根 に比例し、(1.1~1.2)

に比例し、(1.1~1.2) フェムトメートルとなる。1980年代後半、中性子過剰核を人工的につくり、それらの原子核の性質を調べることができるようになった。谷畑勇夫(たにはたいさお)(1947― )らはリチウム11(陽子3、中性子8)核が異常に大きな核半径をもつことを発見し、中性子が外側に広がった中性子ハローとよばれる密度の薄い部分が存在することを示した。2002年(平成14)に山崎敏光(としみつ)(1934―2025)と赤石義紀(よしのり)(1941― )が、通常の値よりも10倍の密度をもつハイパー核の状態が存在することを理論的に予見し、2004年にこのことが理化学研究所・高エネルギー加速器研究機構の実験で確かめられた。

フェムトメートルとなる。1980年代後半、中性子過剰核を人工的につくり、それらの原子核の性質を調べることができるようになった。谷畑勇夫(たにはたいさお)(1947― )らはリチウム11(陽子3、中性子8)核が異常に大きな核半径をもつことを発見し、中性子が外側に広がった中性子ハローとよばれる密度の薄い部分が存在することを示した。2002年(平成14)に山崎敏光(としみつ)(1934―2025)と赤石義紀(よしのり)(1941― )が、通常の値よりも10倍の密度をもつハイパー核の状態が存在することを理論的に予見し、2004年にこのことが理化学研究所・高エネルギー加速器研究機構の実験で確かめられた。

[田中 一・加藤幾芳]

結合エネルギー

原子核をばらばらの状態にするには多量のエネルギーを与えねばならない。このエネルギーは原子核の結合の程度を示しており、結合エネルギーという。相対性理論によれば、結合エネルギーはばらばらになった核子の総質量と原子核の質量の差から求めることができる。その結果はほぼ質量数Aに比例しており、1個の核子当り約800万電子ボルトである。1個当りの核子の結合エネルギーが核種によらないことをエネルギーの飽和性という()。密度とエネルギーが飽和性を有する点で原子核は液体と共通しており、原子核研究の初期には原子核を液滴とみる液滴模型が提唱された。

[田中 一]

原子核の角運動量と磁気モーメント

原子核はつねに定まった角運動量を有している。Iを整数または半整数(整数+1/2)とすると量子力学の計算から、その大きさは

で与えられる。ħはプランク定数の1/2πである。

核子自身も磁気モーメントをもっているが、このほか陽子の運動による電流からも磁気モーメントが生じる。原子核の磁気モーメントはこの二つの和であって、

eħ/2Mc(5.050951×10-24エルグ/ガウス)

を単位にして測る。はIと磁気モーメントを核種の質量数に対して示したものである。

[田中 一]

原子核構造

原子核は量子的状態にあるためそのエネルギーはとびとびの値をとる。エネルギー最低の状態を基底状態、その他の状態を励起状態という。各状態のスピンI、パリティ(+または-)、励起状態から他の状態に移っていく割合すなわち転移確率などを測ることによって原子核の構造を研究する。

原子核の構造は、核子と中間子の性質、およびこれらの間の相互作用から理解しうると考えられるが、この種の試みは当初Aが4以下および無限大の場合にしか成功していなかった。近年はコンピュータの進展に伴って、Aが大きな原子核まで計算できるようになり、A=12以下の原子核の構造を調べられるようになってきた。しかし、Aが12より大きい原子核については、模型を導入して研究している。

独立粒子模型では、核子が核内を独立に運動しており、その状態はただ核全体に広がる平均ポテンシャルの作用を受けて定まるようになっている。パウリの原理のため2個以上の核子が同じ状態を占めることができないので、核子はエネルギーの低い状態から一つずつ順に占めていく。もしこれらの状態のエネルギー値が、それぞれ近接した数個ずつのグループに分かれ、すなわち殻(かく)構造を示していれば、核子がグループの状態全部を占めた核は安定である。中性子、陽子の数がそれぞれ2、8、20、28、50、82、126の核種は安定であって、この数をマジック・ナンバー(魔法の数)という。独立粒子模型の平均ポテンシャルに軌道角運動量とスピン角運動量の積に比例した項を付加して、メイヤーとイェンゼンが1949年にマジック・ナンバーを理論的に導いた。これを殻模型という。殻模型は核内核子の個々の状態に基づく現象をよく理解させる基本的な模型である。

原子核は、多数の核内核子が協力的に運動して核全体の運動を行うことがある。回転運動、振動運動がその例で、この種の運動を集団運動という。150 A

A 190, 220

190, 220 Aの核には典型的な回転運動が、Aのあまり小さくないこのほかの核には振動運動が現れる。また励起状態には回転運動と振動運動の組合せが現れる。またA

Aの核には典型的な回転運動が、Aのあまり小さくないこのほかの核には振動運動が現れる。また励起状態には回転運動と振動運動の組合せが現れる。またA 40の領域やエネルギーの高いところでは、炭素12の一部の励起状態を3個のα粒子の運動として扱うように、原子核を相対的に独立した部分から成り立つと考えるクラスター模型が提唱され、研究されている。軽い核の領域ではこの模型が殻模型より有効な場合が少なくない。今世紀になって、核子間の相互作用として模型でなく現実の核力を用いて8Beが亜鈴(あれい)型に並んだ2個のα粒子という構造をとっていることが理論的に示された。なお原子核の表面はいわゆる超伝導状態になっている。このことを見落とすと、原子核の構造を十分に理解することはできない。

40の領域やエネルギーの高いところでは、炭素12の一部の励起状態を3個のα粒子の運動として扱うように、原子核を相対的に独立した部分から成り立つと考えるクラスター模型が提唱され、研究されている。軽い核の領域ではこの模型が殻模型より有効な場合が少なくない。今世紀になって、核子間の相互作用として模型でなく現実の核力を用いて8Beが亜鈴(あれい)型に並んだ2個のα粒子という構造をとっていることが理論的に示された。なお原子核の表面はいわゆる超伝導状態になっている。このことを見落とすと、原子核の構造を十分に理解することはできない。

[田中 一・加藤幾芳]

原子核反応

電子よりも大きな質量をもつ素粒子やγ線または他の原子核を物質に衝突させると、これらの粒子などは原子内の原子核に衝突する。原子内電子に妨げられない程度のエネルギーをもつ電子の場合も同様である。このときの現象を原子核反応または核反応という。たとえば、16Oを標的核とし、これに重陽子dを衝突させると、中性子nが標的核にもぎ取られて陽子pが飛んで行くことがある。この場合の核反応を16O(d, p)17Oと記す。1980年代とくに1985年ごろから原子核どうしの衝突が詳しく研究されている。これを重イオン反応という。重イオン反応の研究は超ウラン元素の生成を目的としていたが、1985年ごろから中性子過剰核の研究を目的とするようになった。原子核反応の研究は、その反応のおこる割合が反応の種類や入射エネルギーによってどのように変わるかを測定して行う。

核反応には多くの型がある。衝突前後の原子核の種類とその状態(基底状態)が変わらないときを弾性散乱、これ以外の場合を一般に反応(狭義の)という。反応のうち、既述の16O(d, p)17Oの反応をストリッピング、この逆過程をピックアップという。4He(3H, n)6Liは二核子移行反応である。核反応のなかには、入射粒子が標的核内の1、2個の核子とのみ衝突するものと、標的核全体の状態変化を伴う反応とがある。前者を直接反応という。後者の場合、反応の途中で入射粒子と標的核とが準定常的な核を形成し、この準定常核の崩壊という形で進行する反応がある。この準定常核を複合核、このときの反応を複合核反応という。複合核反応は共鳴現象として進行することが多い。

これらのいずれの場合にも、入射粒子や放出粒子は、入射・放出の際に原子核全体の作用を受ける。この作用は複素ポテンシャルすなわち光学ポテンシャルで表すことができる。

高エネルギーの重イオンが原子核に衝突すると重イオンが壊れて、中性子数と陽子数が安定な原子核と異なる不安定な原子核がつくられる。さらに、この不安定原子核を安定核に再び衝突させることによって、不安定核のさまざまな性質が調べられる。

重イオン反応は、原子核の高エネルギー状態や質量数の大きい核種を研究する新しい領域である。核内陽子の全静電エネルギーがZ2に比例するため、ウラン近傍および超ウラン核は自発的に、あるいは中性子を吸収して、ほぼ二つに分裂する。これが1938年に初めてみいだされた核分裂であって、原子核のエネルギーを外に取り出す原子核反応であることはよく知られている。

[田中 一・加藤幾芳]

原子核研究の発展

1960年ごろまでは原子核は陽子と中性子の限られた組合せの物理系であると思われてきたが、きわめて短い寿命の不安定核に対する実験的研究が1980年代後半から進展し、これによって11Liのように陽子3個と中性子8個という従来の通念からはみだした原子核の構造も研究されるようになってきた。さらに、大強度陽子加速器をつくって、1個または2個のΛ粒子およびΣ粒子が構成要素となるハイパー核の実験研究が進展してきている。この結果、原子核という領域は従来考えられてきたよりも広い領域であることがしだいに認識されてきた。これに伴い、原子核の物理像も多彩になっていくのではないかと思われる。原子核のクラスター構造もそのような物理像のなかの重要な部分になっていくのではなかろうか。このような最近の研究動向に対する日本の実験的および理論的寄与は大きい。

[田中 一・加藤幾芳]

『菊池正士著『原子核の世界』(1973・岩波新書)』▽『杉本健三・村岡光男著『原子核物理学』(1988・共立出版)』▽『阿部龍蔵・川村清監修、永江知文・永宮正治著『原子核物理学』(2000・裳華房)』▽『市村宗武・坂田文彦・松柳研一著『原子核の理論』(2001・岩波書店)』▽『高田健次郎・池田清美著『原子核構造論』(2002・朝倉書店)』▽『河合光路・吉田思郎著『原子核反応論』(2002・朝倉書店)』▽『朝倉物理学大系編集委員会編『現代物理学の歴史1 素粒子・原子核・宇宙』(2004・朝倉書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「原子核」の意味・わかりやすい解説

原子核 (げんしかく)

atomic nucleus

原子の中心にあって正の電荷をもつ小さなかたまり。原子の質量の大部分を担っている。生物学における細胞の核などと混同するおそれのない場合には単に核nucleusと呼ばれることもあり,原子核に関する用語には核力,核子など核を接頭語とするものが多い。原子核の電荷は,電子の電荷の絶対値をe,原子番号をZとしてeZで与えられる。質量は近似的に水素原子の質量の整数倍で,この整数Aを質量数と呼ぶ。原子番号が同じでも質量数の異なる原子核(同位体)が存在するので,原子核を表すのには,通常,元素記号Xの左上に質量数Aを,左下に原子番号Zをつけ, Xのような記号が用いられ,例えば原子番号6の炭素の原子核で質量数12のものは126Cと表される。なお,Zは元素記号によって定まるので省略される場合もある。原子番号Z,質量数Aの原子核は,水素の原子核である陽子Z個と,陽子とだいたい同じ質量をもち電気的に中性な中性子N(=A-Z)個とから構成されていると考えられており,Zを陽子数,Nを中性子数と呼ぶ。天然に存在するもっとも重い原子核はウランの同位体で23982U,人工的に作られたものではZ=107,A=262の原子核が知られている。大きさは重いもので半径10⁻12cm程度である。なお,質量数が等しく原子番号の異なる原子核を,同重核またはアイソバールisobarと呼ぶが,一般には同重体の質量はわずかに異なっている。

Xのような記号が用いられ,例えば原子番号6の炭素の原子核で質量数12のものは126Cと表される。なお,Zは元素記号によって定まるので省略される場合もある。原子番号Z,質量数Aの原子核は,水素の原子核である陽子Z個と,陽子とだいたい同じ質量をもち電気的に中性な中性子N(=A-Z)個とから構成されていると考えられており,Zを陽子数,Nを中性子数と呼ぶ。天然に存在するもっとも重い原子核はウランの同位体で23982U,人工的に作られたものではZ=107,A=262の原子核が知られている。大きさは重いもので半径10⁻12cm程度である。なお,質量数が等しく原子番号の異なる原子核を,同重核またはアイソバールisobarと呼ぶが,一般には同重体の質量はわずかに異なっている。

原子核研究の歴史

描像の確立

原子核研究の歴史はまだ浅い。19世紀の末キュリー夫妻らによる放射性元素の発見から,原子の内部に電子以外のものが存在するのではないかと考えられ始めたが,それが原子の大きさに比べてはるかに小さく,しかも原子の質量の大部分を担うことがわかったのは20世紀に入ってからである。1910年ころE.ラザフォードは,H.ガイガーらが行った金属箔による放射性元素からのα粒子(ヘリウムの原子核 42He)の散乱実験において,まれにではあるが非常に大きな角度でα粒子が散乱されることから,これを説明するためには正電荷と質量とが原子の中心に集中していなければならないことを示した。原子核は最初A個の陽子とN個の電子とから構成されると考えられたが,これには,電子のように軽い粒子を小さな領域に閉じ込めるのは困難であること,知られていた原子核のスピンがこの模型では説明できないことなどの難点があった。これを一挙に解決したのが32年のJ.チャドウィックによる中性子の発見で,これに基づいて,W.K.ハイゼンベルクとソ連のイワネンコDmitrij Dmitrievich Ivanenkoはそれぞれ独立に,陽子と中性子とから構成されるという原子核の描像を確立した。

原子核の構成が明らかになると,次に問題になるのは構成粒子である陽子と中性子(両者を総称して核子と呼ぶ)を小さな領域に閉じ込めておく力は何かということになる。この力は核力と呼ばれ,その起源を説明するものとして,湯川秀樹により核子が中間子をやりとりすることによって生ずるという,いわゆる中間子論が生まれた。

原子核物理学の発達

この分野の研究は,その後続々と発見された新しい粒子と,その間の相互作用を扱う素粒子物理学と原子核そのものを研究対象とする原子核物理学とに分かれ,後者では,原子核のさまざまな性質を核力から出発して説明しようとする基礎論と,比較的簡単な模型(原子核模型)によって観測されている事実を系統的に記述しようとする現象論とが並行して発達した。原子核模型としては,まず,原子核の核子密度や核子当りの結合エネルギーが質量数にあまり依存しないという飽和性から,原子核を液滴で近似する液滴模型が提唱され,この模型は原子核のおおまかな性質を説明するのに成功すると同時に,核分裂過程,原子核の集団運動,さらには最近の重い原子核どうしの衝突などを記述する模型の出発点となっている。一方,陽子数または中性子数が魔法数と呼ばれる特別の数となる原子核は安定であることや原子核のスピンを説明するために,原子で成功した殻模型がM.G.メイヤー,H.D.イェンゼンによって導入された。独立粒子運動の描像に基づくこの模型は,陽子数,中性子数ともに魔法数であるような閉殻の近くの原子核の性質を記述するのに有効であるばかりでなく,より一般に個々の核子の自由度に基づく原子核の微視的理論の基礎として重要な役割を演じている。このような現象論的模型を,核力を基にして基礎づけようとする試みは核物質の理論を生み,K.A.ブルックナー,H.A.ベーテ,J.ゴールドストーンらにより強い短距離力で相互作用する量子多体系を扱う手法(ブルックナー理論)が,物性論における量子液体の理論とも結びついて発達した。

重い原子核の中には,分子のもつ回転準位と非常によく似たエネルギー準位構造をもつものが数多くあることがわかり,その電磁的遷移の特徴とも結びつけて,回転楕円体に変形した原子核が回転するという描像がA.ボーア,B.モッテルソン,J.レインウォーターによって提案された。この模型を中心に,原子核を構成する核子が,ばらばらにではなくある規則性をもって集団的に運動するとする集団運動模型が発展し,原子核の表面振動や光吸収の巨大共鳴として発見された双極子振動などにも応用されて成功を納めた。さらに比較的重い原子核の結合エネルギーやエネルギー準位の分析から,原子核が超流動体と類似の性質をもつことも指摘され,上で述べた独立粒子運動および変形した原子核の回転という描像とあいまって,広い領域の原子核の性質が系統的に記述できるようになった。このような原子核構造の研究は,加速器の発達や測定技術の改良で多くの精密な実験データが得られるようになったことにより長足の進歩を遂げ,集団運動の新しい記述法としての相互作用するボゾン模型や,非常に大きな角運動量をもつ状態の研究などが最近の原子核物理学における興味ある話題となっている。

核反応による原子核の研究

一方,原子核も含む種々の粒子と原子核との衝突を扱う原子核反応の研究は,衝突による複合核の形成とその崩壊という描像に基づくN.ボーアの複合核模型から始まった。この模型は衝突の結果得られる種々の反応生成核の収量比を説明することに成功したが,さらにその理論的定式化は複雑な反応過程を扱う一般的手法としてのR行列理論に発展し,遅い中性子の反応で観測される鋭い共鳴準位を記述する手段を与えるとともに,エネルギーが高くなり多くの共鳴が重なり合う領域で有効な反応の統計理論を生んだ。複合核模型と両極をなすものとして,核構造での殻模型に対応するものとして,核反応において入射粒子と原子核の相互作用は光学ポテンシャルで表されるとする光学模型が,V.F.バイスコップらによって提唱され,中性子の原子核による散乱のおおまかなふるまいを記述することに成功し,その後この模型はほとんどすべての入射粒子に対して適用されるようになり,その散乱や反応を分析する出発点となっている。光学模型はまた反応に対する直接過程の理論をもたらし,これによって核反応による核構造の研究が大きく進展した。相反する描像と考えられた複合核模型と,光学模型や直接過程の理論を統一的に扱う試みも多くの研究者によって発展し,実験的にも直接過程と複合核過程との中間の前平衡過程によると考えられる現象が観測されるなどで両者の関係が明らかになってきた。

1970年代からは重イオン加速器の発達により,重い原子核どうしの衝突の研究が盛んに行われるようになった。クーロン障壁をこえた付近で観測されている共鳴準位の性質,大きなエネルギー損失を伴う過程の巨視的・統計的記述などは,比較的低いエネルギーでの重イオン反応における興味ある問題であり,その理解も深まってきた。70年代の後半からは非常に高いエネルギーでの重イオン反応の実験データが蓄積され,その反応機構が明らかにされつつある。このような一種の極限状態において,原子核がどのような性質を示すかは現在の原子核物理学における大きな問題の一つである。これと並行して強いπ中間子ビームを供給できるいわゆるメソンファクトリーが建設され,それを用いた種々の反応のデータの分析により,π中間子と原子核との相互作用機構が明らかになるとともに,これまでとは異質の核構造に関する情報が得られる可能性も指摘されている。また1960年代後半から電子線形加速器を用いた電子散乱による原子核の研究も進み,陽子をはじめとして,標的として使えるほとんどすべての原子核の電荷分布や磁気モーメント分布,さらに励起状態への遷移形状因子が測定され,核構造に対する種々の模型の詳細な検討が可能になった。光反応で知られていた双極子型の巨大共鳴のほかに,四重極子型や単極子型の巨大共鳴が次々と見つかり,前に述べた基底状態や低い励起状態に関するデータとあいまって原子核の電磁的性質に関する知見は飛躍的に増大した。

→原子

原子核の性質

密度の飽和性

原子核の形や大きさは高エネルギーの電子散乱,μ粒子原子(原子を構成している電子のうちのいくつかがμ⁻粒子に置き代わったもの)からのX線,その他の粒子の散乱の実験から知られ,ほぼ球形でその半径は,質量数をAとして1.2×A1/3fmで与えられる(fmはフェムトメーター。1fm=10⁻15m)。核子はおおまかにいって,この半径の中に一様に分布しているが,体積は質量数Aに比例しているので,原子核内部の核子密度はAによらずほぼ一定である。この性質は密度の飽和性と呼ばれている。

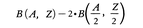

結合エネルギーと原子核の安定・不安定

原子核の静止エネルギー(質量×c2。cは光速度)と,それを構成する陽子および中性子の静止エネルギーの和との差を原子核の結合エネルギーと呼ぶ。質量数A,陽子数Zの原子核の質量をM(A,Z),陽子の質量をMp,中性子の質量をMn,結合エネルギーをB(A,Z)で表すと,

B(A,Z)=ZMpc2+(A-Z)Mnc2

-M(A,Z)c2

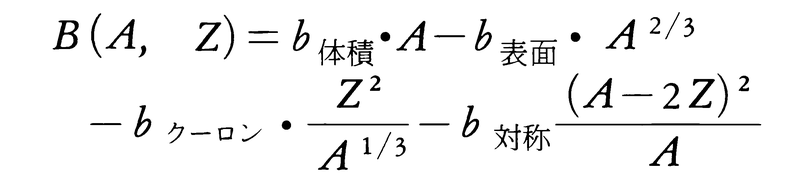

となる。B(A,Z)をc2で割った量が質量欠損である。原子核の結合エネルギーと質量数や陽子数との関係を与える式を(原子)質量公式といい,非常に軽い原子核(A 10)を除き,その結合エネルギーの質量数Aと陽子数Zによる変化は近似的に,次のようなワイツゼッカー=ベーテの公式で表される。

10)を除き,その結合エネルギーの質量数Aと陽子数Zによる変化は近似的に,次のようなワイツゼッカー=ベーテの公式で表される。

各項の係数は,MeVを単位として

b体積=16,b表面=17,

bクーロン=0.7,b対称=50

である。この公式は原子核の液滴模型に基づくもので,第1項は体積項,第2項は表面張力に対応する表面項,第3項は一様に帯電した球の静電エネルギーを表すクーロン項,第4項は陽子と中性子の混合比を1にする傾向を表す対称項である。質量数Aを固定し,結合エネルギーを最大にする陽子数Zを求めると, が得られる。原子核は後に述べるβ崩壊によりAを変えずにZを変えうるから,上にもっとも近い整数値を陽子数とする原子核が安定ということになる。AとZとの上の関係を表す曲線はβ安定線と呼ばれ,天然に存在する安定な原子核,あるいは核反応によって作られる寿命の長い原子核はすべてこのβ安定線の近くに限られている。

が得られる。原子核は後に述べるβ崩壊によりAを変えずにZを変えうるから,上にもっとも近い整数値を陽子数とする原子核が安定ということになる。AとZとの上の関係を表す曲線はβ安定線と呼ばれ,天然に存在する安定な原子核,あるいは核反応によって作られる寿命の長い原子核はすべてこのβ安定線の近くに限られている。

前述の簡単な質量公式によって議論できるもう一つの崩壊様式は,原子核が同程度の大きさの2個の原子核に壊れる核分裂である。質量数A,陽子数Zの原子核(A,Z)が,質量数,陽子数がA/2,Z/2の2個の原子核(A/2,Z/2)に分裂した場合の結合エネルギーの差, を考えると,分裂前後で体積エネルギーと対称エネルギーは等しいので,結局,表面エネルギーとクーロンエネルギーが問題となるが,Z2/A>17ではクーロンエネルギーが優勢となって上の量は負になり,親の原子核(A,Z)は核分裂に対して安定でなくなる。ただし,分裂の中間過程で高いエネルギー障壁(分裂障壁)をこえなければならない場合には崩壊の寿命が非常に長くなるので,事実上不安定になるのはZ2/A>40,β安定線上ではA>280の原子核である。質量公式そのものや分裂障壁の評価などはおおまかなものなので,詳しい数値には意味がないが,だいたいAが300をこえる寿命の長い原子核は存在しないことになる。ただし,最近の電波天文学やX線天文学の進歩によって,その存在がほぼ確実になった中性子星の内部はAが極端に大きい原子核とみなすこともでき,その性質は通常の原子核の性質と密接に結びついていると考えられている。

を考えると,分裂前後で体積エネルギーと対称エネルギーは等しいので,結局,表面エネルギーとクーロンエネルギーが問題となるが,Z2/A>17ではクーロンエネルギーが優勢となって上の量は負になり,親の原子核(A,Z)は核分裂に対して安定でなくなる。ただし,分裂の中間過程で高いエネルギー障壁(分裂障壁)をこえなければならない場合には崩壊の寿命が非常に長くなるので,事実上不安定になるのはZ2/A>40,β安定線上ではA>280の原子核である。質量公式そのものや分裂障壁の評価などはおおまかなものなので,詳しい数値には意味がないが,だいたいAが300をこえる寿命の長い原子核は存在しないことになる。ただし,最近の電波天文学やX線天文学の進歩によって,その存在がほぼ確実になった中性子星の内部はAが極端に大きい原子核とみなすこともでき,その性質は通常の原子核の性質と密接に結びついていると考えられている。

→核分裂

殻効果と対相関効果

原子核の結合エネルギーをより詳しく調べると,上の質量公式にいくつかの補正が必要であることがわかる。そのうちとくに重要なものは,魔法数と結びついた殻効果と陽子数と中性子数が偶数か奇数かによって生ずる対相関効果である。原子では不活性元素と呼ばれる化学的に特別安定な原子が存在し,それは原子核をとりまく電子の軌道がエネルギーの低いほうから,パウリの原理と矛盾しないように占有されていくとする殻模型によって説明されている。原子核においては,結合エネルギーや励起エネルギーの分析,天然での存在比などから,陽子数Zまたは中性子数Nが2,8,20,28,50,82,126(Nのみ)であるような原子核はとくに安定であることが知られている。これらの数は魔法数と呼ばれ,原子の場合と同様に核子が原子核内の軌道を低いほうから占有していくとする殻模型で,各軌道に比較的強いスピン軌道力の効果を含めることにより説明されている。この殻効果は結合エネルギーへの寄与と同時に,魔法数からはずれたZ,Nをもつ原子核の変形を生みだすうえでも重要であることが知られている。

一方,ZまたはNが1異なるような隣り合う原子核の結合エネルギーを比較することにより,Z,Nがともに偶数であるような偶-偶核はもっとも安定で,どちらかが奇数である奇数核(偶-奇あるいは奇-偶核)が中間,ともに奇数である奇-奇核はもっとも不安定であることがわかっている。これは原子核内の陽子対および中性子対に,超伝導体中の電子対(クーパー対)と似た対相関力が働くためと考えられている。この対相関効果は,また奇数核のスピンを説明し,回転や振動といった原子核の集団運動にも重大な影響を及ぼしている。

原子核の崩壊

原子核の発見のきっかけとなったのは,その崩壊の際に放出される種々の放射線である。α線,β線,γ線が知られているが,その正体はα線がヘリウムの原子核42He,β線は電子,γ線は波長の短い電磁波である。α線放射による崩壊(α崩壊)は,原子核(A,Z)が(A,Z)→(A-4,Z-2)+42Heという過程に対して不安定である場合,すなわちB(A,Z)<B(A-4,Z-2)+B(4,2)の場合に起きる。この崩壊が多くの原子核で見られる理由は,42Heが非常に大きな結合エネルギー(B(4,2)≃28MeV)をもつことによっている。その崩壊の寿命は,放出されるα粒子のエネルギーと,親核の陽子数および核半径などによって10⁻6秒から1010年と非常に広い領域にわたっているが,α崩壊の機構は,親核の内部で形成されたα粒子が,クーロン力によるポテンシャル障壁をトンネル効果によって通過してくるとして定性的には理解されている。崩壊寿命の詳細は個々の原子核の構造に依存し,その系統的分析によって核構造についての重要な知見が得られる。

β崩壊は,電子(e⁻)または陽電子(e⁺)と中性微子(νe,νe)を放出することによってZが1変化する過程(A,Z)→(A,Z+1)+e⁻+νe,または(A,Z)→(A,Z-1)+e⁺+νeで,おおまかには前に述べたβ安定線上にない原子核は上のどちらかの崩壊に対して不安定である。その変形として原子を構成している電子が原子核によって捕獲される電子捕獲過程e⁻+(A,Z)→(A,Z-1)+νeも観測されている。β崩壊は元素の形成過程で重要な役割を果たしているほか,その崩壊率は関与する原子核の性質を強く反映しているので,核構造のたいせつな情報源となっている。

γ線は原子核の励起状態がより低い励起状態,または基底状態へ遷移する際に放射される波長の短い電磁波(光子)である。実際にγ線が放射されるほかに,そのエネルギーがまわりをとりまく電子の一つに吸収され,電子が放出される過程もあり,内部転換と呼ばれている。遷移は放射される電磁波の多重極により電気双極子(E1),電気四重極子(E2),磁気双極子(M1)などのように特徴づけられる。このγ崩壊は励起状態に対応するエネルギー準位の構造を調べるうえでとくに重要な役割を果たしてきた。代表的なものは一連のE2遷移γ線による原子核の回転準位の研究であるが,最近はその延長として,中性子,α粒子などの粒子放出による崩壊をしにくい大きな角運動量をもつ励起状態の研究が注目を集めている。

最後に,これまで安定と考えられてきた陽子も厳密には安定でないかもしれないという理論的予想が出され,それを確かめる実験が世界各地で行われていることを記しておく。

→放射性崩壊

執筆者:矢崎 紘一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「原子核」の解説

原子核

ゲンシカク

atomic nucleus

電子とともに原子を構成する物質の基本体系.原子番号に等しいZ個の陽子とN個の中性子からできていて,+Zeの電荷をもつ.陽子と中性子の質量はほとんど同じで電子質量の1836~1838倍ぐらいであるため,原子の質量の少なくとも99.94% 以上は,原子核が占めている.厳密には,

原子質量=(原子核質量)+(Z個電子の質量)-(電子の結合エネルギーを換算した質量)

であるが,通常,第三項は無視してよい.したがって,原子または原子核の質量は,核子の質量にほぼ等しいある質量単位 u で表すと,整数

A = Z + N

にほぼ等しい数となる.この整数Aをその原子の質量数という.現在,A = 12のC原子の質量を12 u として質量単位を定義している(原子質量単位).原子核はしばしば単に核と略称される.原子番号Z,質量数Aの核を記号で表すときは元素記号の左下にZを,左上にAをつけ 612C,1020Ne, 92238U のように書く.原子質量の実験値から核の結合エネルギーを求めると,24He より重い核では核子1個当たり約8 MeV となり,核力の飽和性の存在を示す.一方,これらの核半径の実験値から核密度はほとんど一定で,ρ~2×1014 g cm-3 という大きな値となる.つまり,核の内部は原子の内部とは非常に違った事情にあるが,原子同様に量子力学が適用されると考えられる.したがって,核はスピン,パリティ,アイソスピン,統計,磁気モーメント,電気四重極モーメントなどの諸性質をもち,いろいろの固有値に対応した励起状態がある.これらの励起状態は,通常,波長の短い電磁波であるγ線を出して,より安定な状態に遷移するが,核子や核子の群れ,すなわち,軽い原子核を放出する場合もある.原子核の特徴の一つは,ある核の基底またはそれに近い状態からα粒子を放出したり,あるいは核の定常的構成要素ではない電子または陽電子を放出し,(Z,A)の核がそれぞれ(Z - 2,A - 4)の核または(Z ± 1)の核に変化する核崩壊が起こる点にある.これら各種の崩壊の寿命を直接測定すると,10-12 s 程度から 109 y 程度までの広い範囲に及んでいる.以上のような原子核のいろいろの性質や現象を,その構成要素である陽子,中性子の諸性質から統一的に理解し,説明しようという試みが行われている.しかし,原子核は多くの,ただし有限の数の粒子からなる多体系であり,核子間相互作用の性質も複雑であり,これまでの多くの努力とそれに伴う成果にもかかわらず,なお完全統一的な理解に到達したとはいえない.このような段階にあって,核の特定の性質や事象を抽出したり,それらに関する計算,理解を容易にするため,いろいろな核模型が考えられている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「原子核」の意味・わかりやすい解説

原子核【げんしかく】

→関連項目菊池正士|原子構造|減速材|吉田昌郎

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子核」の意味・わかりやすい解説

原子核

げんしかく

nucleus; atomic nucleus

と書く。原子核の核半径は質量数の立方根に比例し,比例定数は 1.4×10-15mである。多くの原子核は球形であるが,回転楕円体の変形核もある。原子核は量子力学的な体系で,エネルギー準位をもつ。原子核の種々の性質を説明するために,原子核の殻構造,集団運動などが考えられている。原子核に粒子が入射して核反応が起り,他種の原子核に転換する。核反応の前後でエネルギー,運動量,角運動量,質量数,電荷が保存される。原子核には安定なものと放射性のものとがある。放射性同位体は自然崩壊し,核種によってα崩壊,β崩壊,γ崩壊,その他の型の崩壊をする。その半減期は核種によって異なる。半減期が約 108年より長い核種は,本来地球上に存在するものであるが,より短い半減期のものは人工的につくられたか,宇宙線によって自然界でつくられたものである。放射性同位体はトレーサー,放射線源などとして広く利用される。原子核の結合エネルギーは分子の結合エネルギーより 6桁程度大きい。結合エネルギーと質量欠損とは比例する。安定な原子核の質量は原子質量公式で表現される。核子 1個あたりの結合エネルギーはごく軽い原子核を除き 8MeV程度である。核分裂や核融合に際しては質量の形で原子核内部にたくわえられていたエネルギーが解放される。このエネルギーを原子力ともいう。原子炉はウランなどの核分裂を制御しつつ能率よく進行させるための装置である。また星のエネルギー源は核融合である。星の内部での熱核反応によって,種々の原子核がつくられる。

と書く。原子核の核半径は質量数の立方根に比例し,比例定数は 1.4×10-15mである。多くの原子核は球形であるが,回転楕円体の変形核もある。原子核は量子力学的な体系で,エネルギー準位をもつ。原子核の種々の性質を説明するために,原子核の殻構造,集団運動などが考えられている。原子核に粒子が入射して核反応が起り,他種の原子核に転換する。核反応の前後でエネルギー,運動量,角運動量,質量数,電荷が保存される。原子核には安定なものと放射性のものとがある。放射性同位体は自然崩壊し,核種によってα崩壊,β崩壊,γ崩壊,その他の型の崩壊をする。その半減期は核種によって異なる。半減期が約 108年より長い核種は,本来地球上に存在するものであるが,より短い半減期のものは人工的につくられたか,宇宙線によって自然界でつくられたものである。放射性同位体はトレーサー,放射線源などとして広く利用される。原子核の結合エネルギーは分子の結合エネルギーより 6桁程度大きい。結合エネルギーと質量欠損とは比例する。安定な原子核の質量は原子質量公式で表現される。核子 1個あたりの結合エネルギーはごく軽い原子核を除き 8MeV程度である。核分裂や核融合に際しては質量の形で原子核内部にたくわえられていたエネルギーが解放される。このエネルギーを原子力ともいう。原子炉はウランなどの核分裂を制御しつつ能率よく進行させるための装置である。また星のエネルギー源は核融合である。星の内部での熱核反応によって,種々の原子核がつくられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の原子核の言及

【原子】より

…物質の基本的な構成要素。もともとはこれ以上分割できない恒常不変な最小のものと考えられていたが,20世紀初期に原子核と電子とから構成されていることが明らかにされた。また,原子内の状態もいろいろに変わりうることがわかり,その後,さらに原子核が陽子と中性子とから構成されていることも明らかとなった。…

※「原子核」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...