内科学 第10版 「本態性血小板血症」の解説

本態性血小板血症(血小板/凝固系の疾患)

本態性血小板血症(以下ETと略す)は原発性血小板血症(primary thrombocythemia)ともよばれ,多能性造血幹細胞レベルでの腫瘍化によって生じた疾患で,慢性骨髄性白血病,真性赤血球増加症,原発性骨髄線維症とともに骨髄増殖性腫瘍に分類されている.血小板数が著増,骨髄では成熟巨核球が増加する.

疫学

年間10万対1~2.5人と推定されている.診断時の平均年齢は60歳であるが,40歳未満の患者が10~25%を占める.小児にはきわめてまれである.男女比は1:1~2と女性にやや多い.ごくまれに家族性にみられることがある(後述の家族性血小板血症を参照).

病因・病態生理

巨核球系前駆細胞(巨核球コロニー形成細胞)の増加およびその自律性増殖によって骨髄巨核球の数と大きさが著明に増加し,血小板産生も著しく亢進する(正常の10倍から15倍).EPOやトロンボポエチン(TPO)受容体の下流に存在し,細胞内シグナル伝達の中心的役割を担うJAK2チロシンキナーゼの遺伝子変異(JAK2V617F変異)が本症の半数例に検出される【⇨14-9-10)】.またc-mpl遺伝子の変異を1~3%に認め,この変異によってTPO受容体は恒常的に活性化され,血小板増加をきたすと考えられる.この変異は疾患特異性がなく,原発性骨髄線維症の症例にも10%程度に認める.

臨床症状

血管運動性症状あるいは血栓出血症状を呈することが多いが,診断時1/4~1/3の患者は無症状である.血管運動性症状では,頭痛,失神,非定型胸痛,視力障害,網状皮斑,肢端紅痛症(erythromelalgia)【⇨14-9-10)】などがある.

血栓出血症状では,血栓症状が出血症状より多い.血栓症は動脈血栓(心,脳,末梢)の方が静脈血栓(下肢深部静脈,腸間膜静脈,脳静脈洞)よりも起こりやすい.血栓症の発症には年齢が深く関与し,高齢者に多く,若年者では血小板数の増加にもかかわらず,血栓症は少ない.血栓症の発生と血小板数・凝固機能との間には明らかな相関がない.出血症状は胃腸管出血が最も多い.

中等度の脾腫を20~50%に認めるが,骨髄線維症に移行しなければ巨脾はまれである.肝腫大を認めることがある.

検査成績

1)末梢血所見:

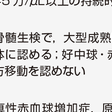

血小板数は通常100万/μL以上で,ときに数百万/μLをこえることもある.血小板は大きさ,形,構造の異常が著しく,巨大血小板や巨核球の断片もみられる(図14-11-2).軽度の貧血を認める.白血球の増加は認めるが,通常20000/μL

をこえず,好中球が増加していることが多い.軽度の好酸球・好塩基球増加もしばしば認めるが,白赤芽球症はない.

2)骨髄所見:

骨髄は正形成ないし軽度の過形成で,大型から超大型で細胞質の豊富な成熟した巨核球の著明な増加と血小板の凝集像がシート状にみられる(図14-11-3).深く分葉した巨核球や過剰に分葉した巨大巨核球(牡鹿の角様,stag-horn like)もみられる.赤芽球系,骨髄球系前駆細胞もしばしば増加するが,一般に軽度である.細網線維の増生はあってもごくわずかである.

3)その他:

13q−,+8,+9などの染色体異常を5~10%に認めるが,本態性血小板血症に特徴的な異常はない.

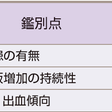

診断・鑑別診断

WHO分類2008(第4版)を表14-11-3に示す.基本的には除外診断であり,血小板増加症をきたす多くの疾患を除外する(表14-11-2).特に慢性骨髄性白血病,真性赤血球増加症,原発性骨髄線維症を除外することが重要である.反応性の血小板増加症との鑑別が問題になるが,反応性では100万をこえることはまれで,経過も一過性のことが多い(表14-11-4).

治療

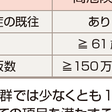

はじめに心血管系合併症の危険因子(肥満,喫煙,糖尿病,高血圧,脂質異常症など)を取り除くことが重要である.基本的な治療方針は血小板増加の抑制と血小板機能の制御にある.血栓症の危険因子(年齢,血栓症の既往)に血小板数を加味したリスクの層別化が行われ,これをもとに治療方針が決定される(表14-11-5).

高危険群では血栓症を繰り返す危険性が高いので,おもに抗腫瘍薬を使用して積極的に血小板数を減少させることが重要である.中間群・低危険群では基本的には経過観察か少量アスピリン投与(80~100 mg/日)を行うが,中間群で心血管系合併症の危険因子がある場合には抗腫瘍薬の使用も考慮する(図14-11-4).

1)化学療法:

抗腫瘍薬としてヒドロキシカルバミド(ヒドロキシウレア)がおもに用いられる.ハイドロキシウレアの投与によって血栓症の発生を有意に減らすことができる.原則として血小板数40万/μL以下を目標にコントロールする.

アナグレライドは欧米では高危険群の本態性血小板血症の第一選択薬として広く用いられている(わが国では承認されていない).その理由として,有効性が高く80%以上の症例で血小板数を60万/μL以下に減少できること,白血病原性がないため,より安全に使用できる点があげられる.

インターフェロン-αは胎盤通過性がないので,高危険群で挙児を希望する婦人や妊婦への使用が可能である(わが国では保険適用外である).その有効性は高く,8割以上の症例に効果を認めている.

最近ではJAK2阻害薬が開発され,骨髄線維症に移行した患者の脾腫の改善に効果を認めている.

2)抗血栓療法:

アスピリンの少量投与が最も効果的である.本態性血小板血症でみられる血栓症は真性赤血球増加症と同様に血小板活性化作用を有するトロンボキサンA2合成の亢進がおもな誘因であるが,少量のアスピリン(100 mg/日)はトロンボキサンA2合成を抑制するので,血栓症の予防に効果的である.特に肢端紅痛症に有効である.ただし血小板数が100万/μLをこえる症例でAPTTの延長がみられる場合には後天性von Willebrand症候群の合併の可能性がある【⇨14-9-10)】.VWF活性が30%以下の場合にはアスピリンの投与は出血を助長するため,ハイドロキシウレアなどであらかじめ血小板数を100万/μL以下に減少させてから投与を開始する.動脈硬化の危険因子である脂質異常症,糖尿病,高血圧症,高尿酸血症に対する治療や禁煙することも血栓症の予防に重要である.

経過・予後・合併症

多くの症例は長い間血小板数の増加にもかかわらず,良好な経過をたどる.一部の症例は急性骨髄性白血病や骨髄線維症に移行するが,おもな死因は血栓塞栓症である.

家族性血小板血症

本態性血小板血症の多くは後天性であるが,まれに家族性(常染色体優性)にみられることがある.TPO遺伝子の異常によってTPO過剰産生をきたす本態性血小板血症の家系が報告されている.一方,TPO受容体遺伝子異常による家族性血小板血症の家系がわが国から報告されている.[小松則夫]

■文献

Swerdlow SH, Campo E, et al eds: WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, IARC Press, Lyon, 2008.

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報