精選版 日本国語大辞典 「相関」の意味・読み・例文・類語

そう‐かんサウクヮン【相関】

改訂新版 世界大百科事典 「相関」の意味・わかりやすい解説

相関 (そうかん)

correlation

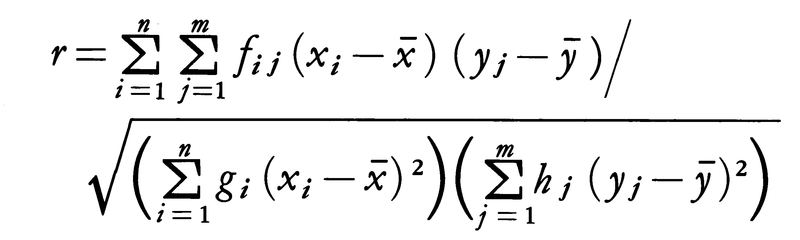

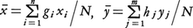

変量X,Y(例えば各個人の身長と体重)の組(X,Y)の観測値(a1,b1),(a2,b2),……,(an,bn)があたえられたとき,これらをxy平面上の点としてプロットした図を相関図という。またX,Yごとに観測値を階級に分類して,各階級の代表値をそれぞれ{x1,x2,……,xn},{y1,y2,……,ym}としたとき,(xi,yj)の度数がfijであったとして,これらを表にまとめたものを相関表という。相関図でXの値が大きくなるとYの値が大きく(小さく)なる傾向があるとき,XとYは正(負)の相関にあるという。相関の強さを測る尺度として次の式で計算される相関係数が使われる。

ただし, つねに-1≦r≦1である。rが1に近いほど正の相関が強く,-1に近いほど負の相関が強い。r=0のとき,XとYは無相関であるという。

つねに-1≦r≦1である。rが1に近いほど正の相関が強く,-1に近いほど負の相関が強い。r=0のとき,XとYは無相関であるという。

執筆者:野本 久夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「相関」の意味・わかりやすい解説

相関

そうかん

植物では、個体のある器官などの一部分が、他の器官や部分、あるいは全体の成長を調節する現象をいう。なお、動物においても、こうした現象を相関あるいは協関とよぶ。

根は水分や無機栄養分を地上部に供給し、葉は光合成産物を根に供給していることから、地上部と根は、それぞれ互いの成長を調節しているといえる。このような場合、相関の原因は栄養的なものである。しかし、一般にはホルモンなどの調節物質が媒介となって、相関を示すことが多い。その場合、影響を及ぼす器官、あるいは部分はホルモンの供給源であり、影響を受けるほうはホルモンが作用する標的となる。ホルモンが関係する好例は、頂芽優位の現象(茎の頂芽がその下位の側芽の成長を抑制する現象)と、頂端部によって調節される子葉鞘(しようしょう)の光屈性である。いずれの場合も、オーキシンが相関因子となっている。

[勝見允行]

普及版 字通 「相関」の読み・字形・画数・意味

【相関】そうかん

字通「相」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相関」の意味・わかりやすい解説

相関

そうかん

「相関係数」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...