関連語

精選版 日本国語大辞典 「橋懸り」の意味・読み・例文・類語

はし‐がかり【橋懸・橋掛】

- 〘 名詞 〙

- ① 能舞台の一部で、鏡の間と舞台とをつなぐ通路。舞台に向かって左手後方に斜めに、欄干のある橋のように掛け渡されている。→のうぶたい(能舞台)。

- ② 初期の歌舞伎劇場の舞台の一部。見物席から見て左側(下手)奥寄りをいい、役者の登場、退場に用いられた。のち、上手出口すなわちチョボ床の下の廊下状板敷をいう。

- [初出の実例]「をしゃう先立てまく打上はしかかりに出るを見れば」(出典:慶長見聞集(1614)五)

- ③ 建物の各部をつなぐ通路として渡した橋。渡殿(わたどの)。

- [初出の実例]「くうでん・らうがく・はしがかり、仏前の方丈きらいなく、あなたこなたをほっかけたり」(出典:浄瑠璃・公平入道山めぐり(1681‐88頃)五)

橋懸りの補助注記

①について、古くは、舞台真後ろから奥に延びる形もあるなど、その位置・角度などは一定していない。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「橋懸り」の意味・わかりやすい解説

橋懸り

はしがかり

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の橋懸りの言及

【能舞台】より

…

[構造・様式]

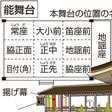

一般に能舞台は,約6m四方(正式には京間(きようま)3間すなわち19.5尺四方)の本舞台の四隅に柱を立て,屋根をかける。これにアト座,地謡座,橋掛り(橋懸りとも)をつける。柱のうち目付柱(めつけばしら)はとくに重要で,演者にとっては演技の目標となる。…

※「橋懸り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...