関連語

精選版 日本国語大辞典 「河骨」の意味・読み・例文・類語

こう‐ほねかう‥【河骨・川骨】

- 〘 名詞 〙 ( 「かわほね(河骨)」の変化した語 )

- ① スイレン科の多年生水草。各地の池沼や小川に生える。泥中に太い根茎がある。長柄があって水上に抜き出、葉身は長さ一〇~三〇センチメートルの長卵形または長楕円形で基部はやじり形。沈水葉は細長く、半透明な膜質でしわが多い。夏、花茎を水上にのばし、頂に径約五センチメートルの黄色の花を上向きに単生する。五枚の萼片は花弁状。花弁は多数あり、小形の長方形。果実は長さ四~五センチメートルの卵状球形で、水中で熟すとくずれて種子を放出する。和名は白く太い根茎の形状による。ヒメコウホネ、ベニコウホネ、オグラコウホネと呼ぶ種類がある。漢方では根茎を「川骨(せんこつ)」と呼び、健胃・強壮・止血剤として産前産後などに用いる。漢名、萍蓬草。かわほね。《 季語・夏 》 〔明応本節用集(1496)〕〔俳諧・毛吹草(1638)〕

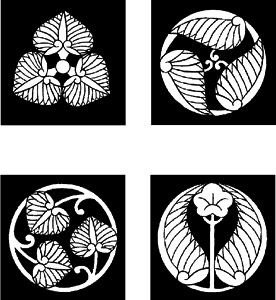

- ② 紋所の名。①を図案化したもの。三つ河骨、三つ蔓河骨の丸、三つ割蔓河骨、割河骨などがある。

三つ河骨@三つ蔓河骨の丸@三つ割蔓河骨@割河骨

三つ河骨@三つ蔓河骨の丸@三つ割蔓河骨@割河骨

かわ‐ほねかは‥【河骨】

動植物名よみかた辞典 普及版 「河骨」の解説

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...