精選版 日本国語大辞典 「薬用植物」の意味・読み・例文・類語

やくよう‐しょくぶつ【薬用植物】

- 〘 名詞 〙 生薬(しょうやく)・新薬・家庭薬などの原料植物。植物の全体または一部(根・茎・葉・果実など)を用い、多くは一定条件下で乾燥し、煎じたり、粉末にしたりして使用する。センブリ・ゲンノショウコ・ジギタリス・ハッカなど。薬草。

- [初出の実例]「西洋の薬用植物か何かを、日本へ移植しようとしてゐるのだ」(出典:煙草と悪魔(1916)〈芥川龍之介〉)

改訂新版 世界大百科事典 「薬用植物」の意味・わかりやすい解説

薬用植物 (やくようしょくぶつ)

medicinal plant

薬用に供しうる植物の総称。草本のときには薬草という。広義には古代から経験的に病気の治療および予防に用いられてきたもののほかに,医薬品の原料となるもの,香辛料,嗜好品,薫香料,香粧品や,未開社会において食糧を得るための矢毒や魚毒なども含まれる。したがって薬用植物とは人間および動物に対して,特殊な生理作用を有する植物ということもできる。少量で人間や動物を死なせたり,あるいは損傷するものを特に有毒植物というが,それは使い方によっては薬物となる可能性のあるものである。しかし薬用植物とそうでない一般の植物の境界は明らかでない。同じ植物がある地域では薬用に利用されるのに,別の地域では無用の場合がある。例えば中国でミゾカクシ(中国名,半辺蓮,キキョウ科)は腫瘍や毒蛇の咬傷に,エノキグサ(中国名,血見愁,トウダイグサ科)は止血剤として,内服されたり外用される。両植物はいずれも日本に自生しているが,日本ではまったく使われていない。

薬用植物の探索

最近は抗癌作用を持つ植物の探索が製薬会社などの研究機関で盛んに行われている。それとともに民間でも癌に対して薬効があると信じられている植物が使用されている。たとえばキンミズヒキ(中国名,竜牙草,仙鶴草,バラ科)は中国で収斂(しゆうれん)止血剤として,胃潰瘍に用いられているが,日本へは胃癌に効果があると伝えられて,キンミズヒキさがしが行われたり,栽培もされているという。また,乾燥したサルノコシカケ類を抗癌薬として旅行者が海外で購入し,空港で没収される例がある。これは木材腐朽菌の菌核であるから,生きたまま(乾燥しても胞子が生きていることがある)では輸入禁止品となるためである。ちなみに同類のカワラタケは抗癌剤クレスチンの原料の一つである。

また,従来無用とされていた植物でも,化学成分が明らかにされた結果,薬用植物の仲間入りをするものがある。例えばアマチャヅル(ウリ科)はオタネニンジン(チョウセンニンジン,ウコギ科)と同類の成分を含むことが判明し,茶剤として薬用製品化された。また類似した形態を有するヤブカラシ(ブドウ科)は,このアマチャヅルと誤認されやすいため偽物が出回っているという。並木としても美しいイチョウは血管強化薬の原料として,葉が日本からドイツへ輸出されているし,ヤマノイモ類が性ホルモン製剤の原料としてインドネシアから日本に輸入されている。これらはそれぞれ既知の薬効成分や新しい生理作用を有する成分,あるいは薬物への化学転換の容易な物質の発見の結果,ふつうの植物が薬用植物として認識され利用されるようになったものである。新鮮な植物の葉をもんで傷口に貼ったり,1種類あるいは数種類の生薬を煎じて服用したりした時代とは異なり,化学的な成分の分析,有効成分の検索により,新しい薬用植物,用途が開発されつつある。

薬用植物とその利用形態

薬用植物は下等植物から高等植物まで,小は細菌から大は樹木まで幅広くみられる。抗生物質の多くは土中の細菌類から単離されるため,細菌も薬用植物に含めるようになった。顕花植物,シダ植物,コケ植物,藻類,地衣類,菌類のすべてに薬用植物が知られてはいるが,それらの間ではコケ植物の利用は比較的少ないように思われる。薬用植物は古くは新鮮なもの1種類をそのままか,またはつき砕いて得た汁,あるいは煎液を内服もしくは外用したり,ものによっては薫蒸して蒸気を吸い込むか,または浴びるなどしたものであろう。そのうちに2種類以上を混合して,薬効を増強し,1種類を多量に用いることによる好ましからざる副作用を少なくする方向へと発展し,そこで体系づけられたのが漢方や中医方などである。東南アジア各地をはじめ発展途上国にみられる伝統医療はこの系列に属する。これらの多味薬剤は,作用点の異なる同効成分の協力効果によって薬効が発現すると考えられる。薬用植物から生薬(有効成分が高含量のもの),エキス(有効成分が濃縮され,定量されるもの),さらに単一物質(不用成分を除去したもの)へと発達するにつれ,その薬理作用は実験的に確認され単離しうる物質の作用として追究されるようになった。さらに,分離した単一物質の類似化合物を合成化学的に製造し,各種試験を経た後に医薬品とされることもある。日本では抗生物質製剤や,合成医薬品を開発し,製造する技術を有する一方,伝統的な和漢薬(生薬)が市場にあふれ,漢方的にもまた,民間薬的にも使える状況にある。また漢方製剤には合成医薬品などと同様に保険薬としての取扱いを受けるものもある。薬用植物の利用には地域の民族性が強くはたらき,民間薬をはじめ,伝統薬,漢方薬,和漢薬,中薬,中草薬(中国の民間薬),洋薬などという呼び方がある。このうち洋薬とは古代からヨーロッパで使われてきたものに,16世紀以降,新大陸,アフリカおよび東南アジア地域で利用されていたものが移入されて,その薬効成分が研究され,強い生理作用をもつ生薬が加えられたものである。強い生理作用をもつ生薬の多くはアルカロイドか強心配糖体を含んでいる。

薬効

薬用植物には治療に使うものと,健康保持などの予防に使うものがあるが,それらの種類および使用量ならびに頻度は圧倒的に後者にかたよっている。健康保持は食生活に大きく関わるので,食用ならびに薬用植物の区別は摂取量の差がひとつの指標となる。しかし薬用の意味は洋の東西では多少異なっていて,日本には薬味という言葉があるように,薬と食は一連のものとして考えられている。香辛料や茶剤は重要な微量栄養成分(ビタミンなど)の補給に有効で,またタバコなどの嗜好料は生理的には有害であっても,精神衛生的には有効なのかもしれない。

治療に使われている薬用植物の中には成分や生理作用を研究した結果,たいして効果がないと判断される場合がある。しかし,だからといって〈薬用植物の薬効〉が疑わしいと速断するのは少し短絡にすぎる。というのは,薬効を試験する方法はまだ不十分であることのほかに,プラシーボ的効果の期待も考えられるからである。弱った病人に生理作用の強い薬用植物を与えて弱らせるよりは,何の効果もないものでもって病人を力づけ,自然治癒へと向かわせることも可能であろう。現在,これに似たようなことで,咳やのどの痛み止めの薬剤入りキャンディは,ときに胃を害し食欲をなくさせるので,薬剤のまったく入ってない飴玉の方が治療にはかえってよい場合もあることも知られている。

薬の原料としての薬用植物

合成化学の技術は日進月歩であるが,まだ合成よりは天然,すなわち薬用植物から抽出した方がコストの安いものがある。高等植物では優良でしかも品質一定のものの供給を目ざして栽培化が進められている。日本では通常,薬用植物の栽培はコスト高で経済的に採算の合わないものが多いようである。そのなかで生薬として高価な人参(オタネニンジン)は栽培しても採算がとれている。しかし多くの生薬は中国からの輸入品が安価なため栽培が成り立たない。

一方下等植物,つまり細菌類やペニシリンで有名なカビ類はタンクで培養され,効率よく単一物質を生産する技術が発達している。これを高等植物に応用したものが組織培養である。高等植物を器官を形成しない状態の植物細胞の塊(カルスという)にしておき,肥料にあたる栄養物質を与えて培養し,このカルスに薬となる物質を直接つくらせようという試みがすすめられている。しかし,カルスは容易には有効物質(元の植物には含有されていた)をつくってくれないばかりか,ときには元の植物にはなかったものを勝手につくり出すことがある。現在,期待する物質を生産する植物のカルスは非常に少なく,また,たとえ高含量となったとしても,工業生産してコストが合うかどうかの問題がある。しかし,カルスのままでは期待する物質生産能力は低いが,植物ホルモンを与えて再び元の植物の形態に戻すと,有効物質生産能力が上がるという性質のあることが知られており,これを利用してカルスから多量の苗を育成し,畑で栽培すれば年1回の収穫しかなかったものの生育サイクルを,短くすることも可能となる。また小片の器官のまま植物体を培養する方法もある。これは生長の遅い園芸植物の増殖に利用されているが,薬用植物では商業ベースに乗るかどうか,今後の課題である。

結局,薬用植物の栽培あるいは培養が経済的に成立しがたい理由の一つは消費量が少ないためと思われる。

薬効の化学

薬用植物の薬効の源は含有される化学成分である。一般に植物の成分は各種の細胞膜を構成する物質と,細胞内に含有される物質とがあり,後者はさらに普遍的に植物に広く分布する常成分(タンパク質,脂質,炭水化物,糖類,葉緑素,カロチノイド,有機酸,フラボノイド,ステロイド,トリテルペノイド,タンニン,ビタミンなど)と,種類に特有な特殊成分に分けることができる。成分研究の対象となるものは,主として特殊成分であるが,常成分中で比較的低分子のものも含まれる。それらの中で,薬効と関連するものを有効成分という。化学成分の研究は1803年F.ゼルチュルナーがアヘンからモルヒネを単離して以来,キナ皮からキニーネ,タバコからニコチン,吐根からエメチン,コカ葉からコカイン,さらにストリキニーネ,アトロピン,ヒヨスチアミン,エフェドリンといった重要な,生理活性の強いアルカロイドがいろいろな薬用植物から次々と単離された。さらに1837年J.F.リービヒとF.ウェーラーがアミグダリンを加水分解して糖を得たことから,配糖体が薬効成分として大きな位置を占めることが知られるようになった。脂肪が脂肪酸とグリセリンのエステルの混合物であり,精油は種々のテルペノイドの複雑な混合物であることも判明した。

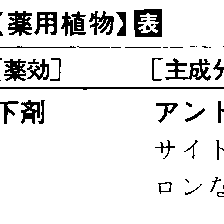

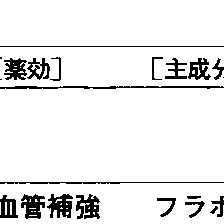

近年分析機器の発達に伴って,微細な化学構造まで速やかに解明されるようになり,さらに構造類似の化合物を分離精製する機器も登場してきた。機器が精密になった結果,一薬用植物から数多くの単一物質が検出,単離および同定されるようになった。例えばアヘンからは主成分モルヒネのほかに,副成分として約50種類ものアルカロイドが知られている。今後,精度はますますあがり,ごく微量の成分も容易に検出されるであろう。一方,それらの成分が薬効に関与するかどうかを実験的に判定する方法が確立されていないために,薬用植物の成分はわかったが,それが有効成分かどうかわからないものが多い。特に漢薬にはその例が多い。主成分が有効成分であるとは限らない。例えばビタミン類は微量でもその効力を発揮するからである。結局,成分研究が著しく進歩した割には薬理学的あるいは生理学的な面,つまり生体内における物質の作用点,その機序などの研究はいまひとつ遅れている。日本では和漢薬を中心とし,これに近縁な植物の成分研究が精力的に進められてきたが,日本薬局方に記載された成分が,必ずしも生薬の薬効と結びつかないものもある。薬効と成分および生薬の関係を表にまとめる。

このほか,香辛料として用いられる矯味,矯臭薬の成分は精油その他かなりよくわかっている。体内寄生虫の駆虫薬,農業用殺虫剤ならびに特殊用途のものは有効成分が明らかであるが,漢方的薬たとえば浄血,消炎といったものは作用機序に関係があるため,今後の研究にまたねばならない。

植物群と成分

植物の化学成分がわかってくるとともに,よく似た成分化合物が近縁な植物にみられることもわかってきた。たとえばケシ科の植物はすべてアルカロイドが,リンドウ科の大部分は苦味配糖体が,バラにはニトリル配糖体が含まれる。キク科(キク亜科),シソ科,ミカン科,セリ科,クスノキ科,フトモモ科などの植物には精油が,アオイ科植物には粘液が,アブラナ科,モクセイソウ科,ワサビノキ科植物には含硫配糖体が含まれる。キンポウゲ目(キンポウゲ科,ツヅラフジ科,メギ科,スイレン科)と,これに近いモクレン目(モクレン科やクスノキ科)の植物にはビスコクラウリン型アルカロイドがみられる。リンドウ科の中でリンドウ属Gentiana,センブリ属Ophelia,センタリウム属Centauriumはゲンチオピクロサイドgentiopicrosideと同類の苦味配糖体を含有するが,ミツガシワ属Menyanthesはこれらと化学構造の異なる苦味配糖体メニアンシンmenyanthinを含有し,リンドウ科に近いフジウツギ科のマチン属Strychnosの苦味配糖体ロガニンloganinはメニアンシンとまったく同一化合物である。したがって,化学成分は類縁関係を明らかにする資料としても有効である。

次に成分変種についてのべる。苦扁桃には苦いニトリル配糖体アミグダリンを含むが,これに酷似した甘扁桃(アーモンド)には含まれない。クスノキはカンファーを主成分とするが,これによく似た台湾のホウショウはリナロールを主成分とする。甘味成分を含有するアマチャはヤマアジサイの成分変種である。いずれも外観はよく似ていてほとんど区別することができない。下等植物である細菌類では往々にして株ごとに産生する物質が違うことがある。

最後に,同一成分を含有するが,近縁あるいはまったく類縁がないものがある。表に示したアントラキノイド,強心配糖体などがその例で植物的には無縁と思われる数科にわたって分布する。そのほかカフェインなどのプリン塩基はチャ(ツバキ科),コーヒー(アカネ科),カカオ,コラノキ(アオギリ科),ガラナ(ムクロジ科)およびマテチャ(モチノキ科)に,青色色素インジゴはアイ(タデアイ,タデ科),キアイ(マメ科),リュウキュウアイ(キツネノマゴ科)に分布する。

→医薬品

執筆者:新田 あや

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「薬用植物」の意味・わかりやすい解説

薬用植物

やくようしょくぶつ

薬として用いる植物のことで、植物性生薬(しょうやく)の原植物ともいえる。すなわち、薬用植物とは、植物のなかで全体あるいはその一部分が、人あるいは他の動物に対してなんらかの薬効を有するもの、あるいは有するとの考えから使用されるものをいう。俗に薬草ともよばれるが、これには木本植物やキノコなどの菌類も含まれ、さらに広義には抗生物質をはじめとする薬物を生産する細菌類も含まれることがある。また、そのままでは薬用とされないが、含有する化学成分を合成化学的に変化させたものが薬用となる場合や、分泌物、虫こぶなどが薬用となる場合もあり、これらは薬用資源植物とよばれることもある。食用植物や有毒植物であっても、薬用として利用される場合には薬用植物に分類される。

薬用植物は世界の各地で使用されており、その土地によって利用される植物の種類や利用方法は異なる。正確な統計ではないが、実際には全世界の高等植物(シダ類を含む維管束植物)中、約10~15%が世界中のどこかで薬用にされており、その種類はきわめて膨大といえる。薬用には新鮮品あるいは乾燥保存したものが利用され、代表的な利用方法には次のようなものがある。〔1〕薬用部をそのままか、あるいは軽くもんだり搗(つ)き砕いて外用する。〔2〕搗き汁あるいは絞った油を外・内用する。〔3〕水またはアルコールで冷浸あるいは煎(せん)じて外・内用する。〔4〕粉末にして外・内用するか、あるいはスナフ(嗅(か)ぎたばこ)とする。〔5〕発酵させてその液を内用する。〔6〕油で抽出して外用する。〔7〕水性エキスを乾燥したものを利用する。〔8〕火中に入れるか、たばことして用い、生じる煙を患部に当てたり吸引したりするほか、昆虫忌避剤ともする。〔9〕黒焼きあるいは灰にして利用する。〔10〕浴湯料として沐浴(もくよく)したり湯気で蒸したりする。〔11〕水蒸気蒸留して得られる精油を利用する。〔12〕調理するか、あるいは新鮮なままで料理として食する(薬膳(やくぜん))。〔13〕特殊な化学成分を抽出し、そのままか、あるいは合成化学的に構造を変化させたものを利用する(近代医学)。

これらの方法以外にも、国や地域によって特殊な用例が数多くみられる。

古代における薬用植物の発見は、食用植物と有毒植物の認識のなかから本能的にみいだされたものと想像されるが、薬物を摂取する場合に用いる「服用」の「服」の字は、本来は身につけるという意味であり、薬用植物のもっとも原始的な利用法は、魔除(まよ)けとして身につけることであった。この方法は、現代においても多くの開発途上国に残っている。

薬用植物の分類方法としては、〔1〕植物分類学的手法による、〔2〕薬効による、〔3〕使用される地域あるいは民族の違いによる、〔4〕薬用植物の利用部位による、〔5〕含有成分による、などがあるが、植物分類学的な手法以外は、同一植物が複数の項目を重複するなど、それぞれに一長一短がある。ヨーロッパや日本では植物分類学的手法によることが多いが、現代中国では漢方医学的な薬効による分類法が一般的である。

植物資源は本来無限資源であり、計画的に収穫すれば永遠に資源の枯渇はないはずである。しかし、近年、先進国においては自然破壊が急速に進み、また生産国の乱獲もあって、薬用植物の資源確保問題が深刻に論議されるようになってきた。経済植物として栽培される種類も多いが、一方では価格が不安定であったり、残留農薬の問題や薬効的な問題など、今後に残された課題も多い。なお、最近の薬草ブームや自然食ブームの影響で、誤って採集した有毒植物による中毒例が増えている。身近にある薬用植物の利用は便利ではあるが、なまはんかな知識で利用するのは非常に危険である。自信のない植物は使用しないか、経験豊かな人に相談するなどして事故がないように心がけることがたいせつである。

[難波恒雄・御影雅幸]

『刈米達夫・木村康一監修『薬用植物大事典』(1958・広川書店)』▽『刈米達夫著『最新和漢薬用植物』(1959・広川書店)』▽『木村康一・木村孟淳著『原色日本薬用植物図鑑』全改訂新版(1981・保育社)』▽『佐藤潤平・三浦三郎・難波恒雄著『薬になる植物I~Ⅲ集』(1956~79・創元社)』▽『伊沢凡人著『身近な薬草百科』(1973・主婦と生活社)』▽『N・テーラー著、難波恒雄・難波洋子訳注『世界を変えた薬用植物』(1972・創元社)』▽『難波恒雄・御影雅幸著『身近な薬用植物』(保育社・カラーブックス)』

百科事典マイペディア 「薬用植物」の意味・わかりやすい解説

薬用植物【やくようしょくぶつ】

→関連項目代替療法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「薬用植物」の意味・わかりやすい解説

薬用植物

やくようしょくぶつ

medicinal plant

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の薬用植物の言及

【生薬】より

…また医薬品として利用されるものは,成分製剤原料であるとの考え方からdrug materialという言葉もよく使われる。 生薬に関連する日本語の用語として薬用植物,薬草,漢方薬,民間薬,和漢薬などがある。薬用植物と薬草はほぼ同意義に使われるが,薬用植物中には薬木(やくぼく)も,またアメリカでは抗生物質を生産する放線菌なども含めている。…

【有用植物】より

…直接あるいは間接的に食用に供している植物のなかにも,飲料や香辛料に利用する植物は薬理的に利用する植物と利用のしかたや,効用に一脈通じるものがあり,厳密な区別はしにくい。

[薬用植物]

古くから漢方として東洋医学独得の医療体系を発達させた中国では,知られている限り数千種もの植物が民間薬として利用されている。また,世界のどの民族をとりあげてみても,本当に薬効があるかどうかは別として,薬用にする生物,特に植物の体系的な知識の蓄積がみられる。…

※「薬用植物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...